iPS細胞の世界

iPS細胞の世界 京都大学iPS細胞研究所 日刊工業新聞社

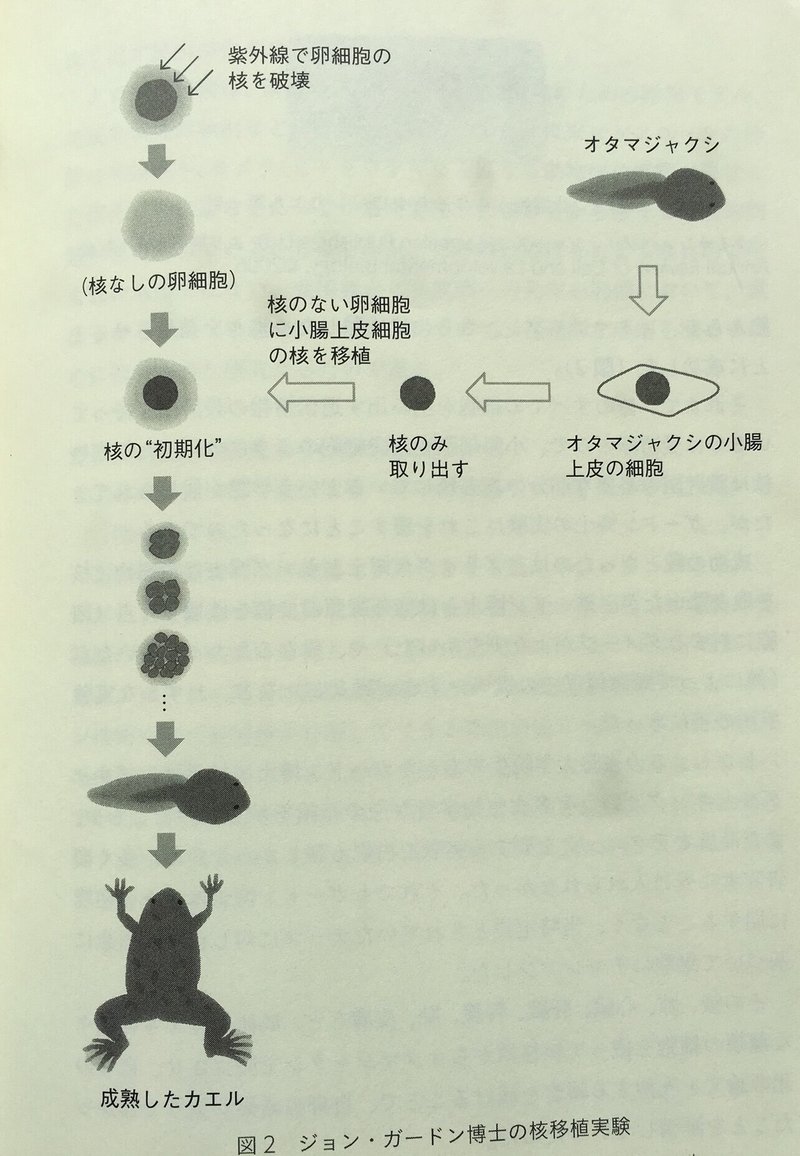

iPS細胞の発見は、ケンブリッジ大学のジョン・ガードン博士の実験が源流にある。ガードン博士の実験前までは、皮膚や神経など、一度特定の部位の形と機能を持った細胞(成熟細胞)の場合、その部位に必要とされない

遺伝子は失われるというのが通説であった。ところが、ガードン博士は、

オタマジャクシを使い、その小腸細胞の核を卵細胞に移植する事で

オタマジャクシ、更には成熟したカエルを発生する事に成功した。

この事実は、オタマジャクシの小腸細胞には、体の全ての細胞を生み出す

遺伝情報が残っているという事を示している。成功の鍵は、以前の実験では、物理的な手段で核を取り除いていたが、ガードン博士らは、紫外線を

当てて核を破壊したことにあった。

博士は、その後、肺、心臓、肝臓、腎臓など、成体のカエルの様々な

細胞を使って核移植から、オタマジャクシを発生させることに成功した。

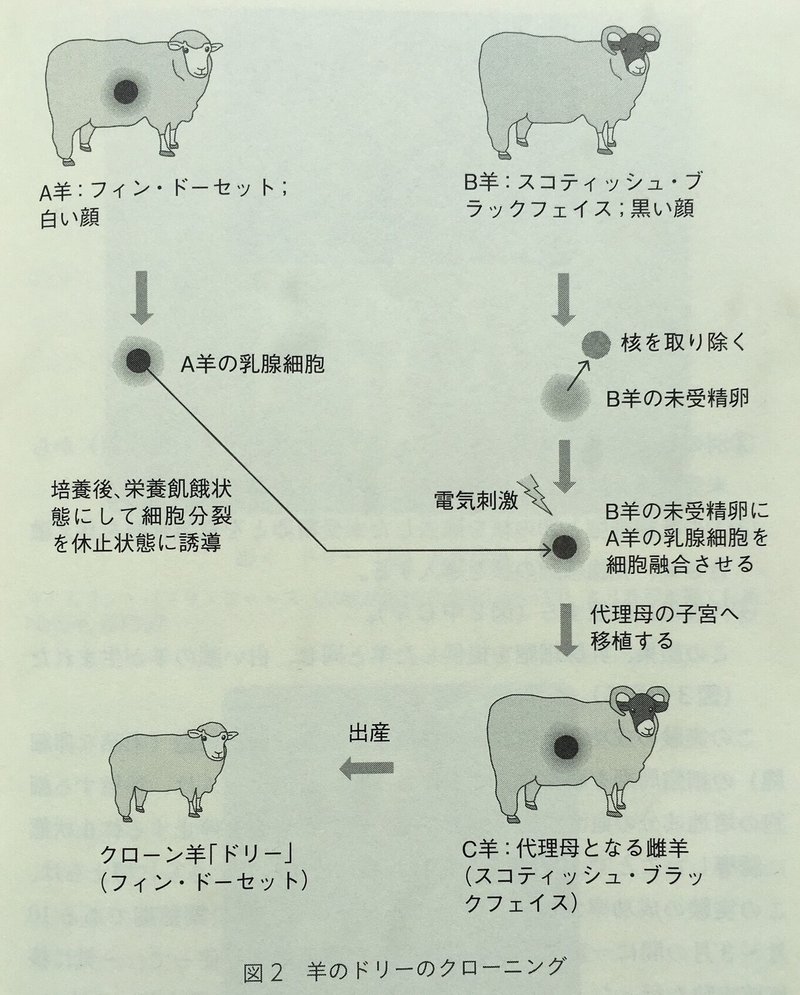

カエルでなされていた実験が哺乳類の羊でなされ、成熟した細胞からの

核移植によりクローン羊「ドリー」を誕生させたのが、イギリス、

エジンバラのイアン・ウィルマット博士だ。博士は、白い顔を持つ雌の羊の乳腺細胞を採取し、黒い顔を持つ羊の核を取り除いた未受精卵に乳腺細胞の核を移植し、黒い顔を持つ羊の子宮に移植し、白い顔の羊「ドリー」を誕生させた。

この事実は、哺乳類でも、体の細胞から細胞の分化を逆戻りさせる事が

可能である事を証明していた。その後、マウスや牛など様々な哺乳類で

体細胞核移植によるクローン(1つの細胞から分裂して増えた、遺伝子が

同じ細胞集団)作製成功の報告がなされたが、その成功率は概ね1%未満であり、霊長類、犬、鶏などは、現実的にクローンが難しいとされている。

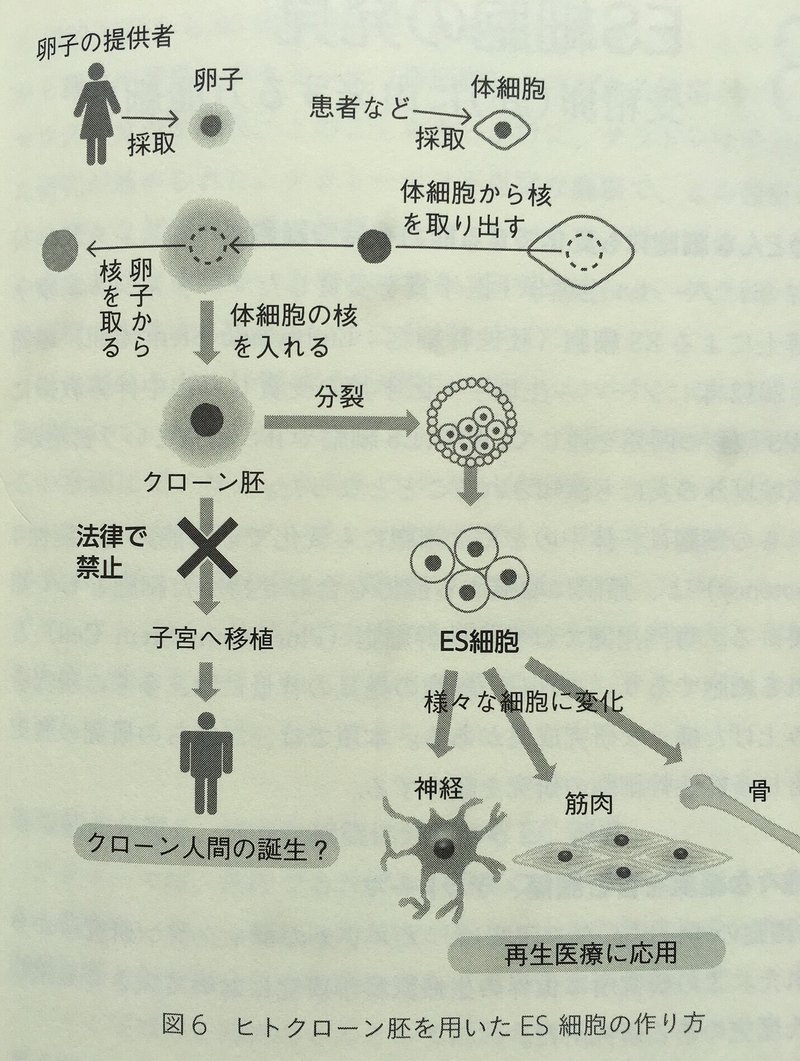

そして、体細胞クローニングは、異常が多発する事、年のとり方や免疫

システム機能に異常を来たすこともわかってきた。その為、多くの国では、ヒトクローン胚を子宮に移植して個体を作ることは禁じられている。

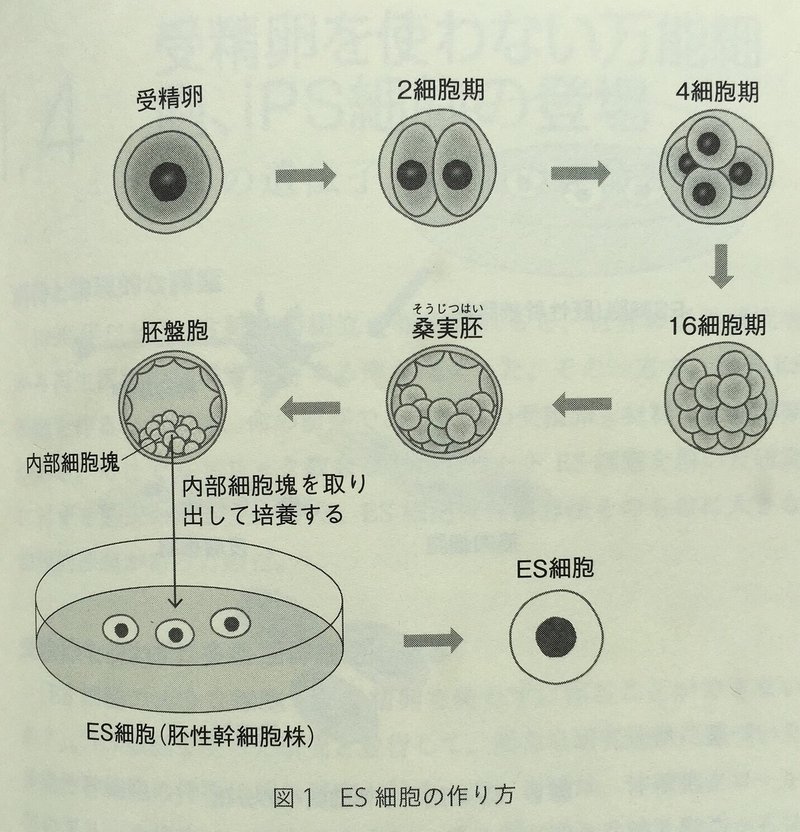

体中のどんな細胞にも変化できる能力を持つ細胞としてES細胞(Embryonic Stem Cell:胚性幹細胞)がある。これは、受精卵が分裂していく過程で

表れる胚盤胞という着床前の胚の一部の細胞から作られた幹細胞である。

マウスのES細胞を別のマウスの正常な胚に混ぜてみると遺伝子改変マウスを発生させることが出来た。即ち、受精卵があれば、ES細胞が作ることが出来るわけだ。

マウスES細胞の樹立から17年もの年月が経った1998年、ウィスコンシン

大学のジェームズ・トムソン博士がヒトの受精卵からヒトES細胞を作った

という研究を発表した。これによって、それまではマウスで行われていた

細胞分化の研究が、ヒトの細胞で再現できることが期待されるようになり、一気に再生医療への期待が高まる。その一方で、ヒトES細胞を作る為には、ヒト受精卵が必要とされる事から、生命倫理の問題が世界中で議論されるようになる。

そこで山中博士は、このES細胞で働いている遺伝子を体細胞の中で

働かせる事でES細胞のような細胞が作れるのではないかと考え、2000年頃、研究を開始した。しかし、ES細胞の中で働いている遺伝子は沢山あり、どの遺伝子を働かせば良いのか、又、いくつの遺伝子が関わるのかについて全く見当もつかない状況だった。ところが、運よくこの頃、マウスのES細胞の

中で働く遺伝子に関するデータベースが公開された。この情報を元に、細胞の性質を変える可能性のある遺伝子を100種程度挙げる事が出来た。更に、これまでの研究成果などから24種の遺伝子にまで絞り込むことが出来た。

皮膚から取り出した線維芽細胞に24種の遺伝子一つずつ導入しても変化は

見られなかったが、24種の遺伝子を同時に導入すると、ES細胞らしき細胞が観察された。この24種から本当に必要な遺伝子を選ぶのだが、24種の遺伝子の組合せについて全ての組合せは、2の24乗、つまり、約1677万通りとなり、とても実験で確かめられるレベルではない。そこで、先生が取られた

手法が、24種から一つだけ遺伝子を取り除き、23種の遺伝子を導入する事で

ES細胞が出来るかどうかを確認する方法。

この考え方に基づき24通りの実験を行うだけでES細胞様の細胞にする為の

必要な4つの遺伝子(山中ファクターと呼ばれる;Oct3/4,Sox2,Klf4,c-Myc)が突き止められた。先生らのチームは、これら4つの遺伝子をウィルス

ベクター(細胞外から内部へ遺伝子を導入する際の運び屋)を使い、マウスの皮膚の線維芽細胞の中に入れて働かせる事で、皮膚だった細胞からES細胞と似た特徴を持つ細胞を作ることに成功され、この細胞をiPS細胞(人工多能性細胞;Induced Pluripotent Stem Cell)と名付け、2006年8月に「Cell」という米国の科学雑誌に発表された。更にその1年後の2007年11月に同様の

方法で、今度は、ヒトの体細胞からヒトiPS細胞の作製に成功したことを

発表された。

これにより、ヒトES細胞で懸念されていた、受精卵の破壊を伴わずに体中の様々な細胞に変化できる多能性幹細胞が出来る事になり、難病の解明、

そして、治療薬の開発の手段として、更には、病を患っている細胞そのものを同種の健全な細胞で置き換える、いわゆる再生医療への希望が開ける事になる。

iPS細胞を使った再生医療として検討されているの病は、加齢黄斑変性症、パーキンソン病、脊髄損傷、糖尿病、血液疾患などが挙げられる。

ただ、iPS細胞は、細胞分裂の力が強く、癌化する恐れも秘めている。

絶対安全というレベルの再生医療までは、まだ、道のりが遠い様である。

京都大学iPS細胞研究所では、様々なiPS細胞のストックを作ることで医薬

業界の薬の開発用として自由に供し出来ることも狙っている。

また、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など難病治療薬の開発の為、患者から

採った細胞をiPS細胞を使い増殖させ、病気のメカニズムの解明に使う事も

されている。

京都大学iPS細胞研究所では、ホームページ(http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/)や季刊誌を通じて、最新の成果を発信されている。

また、ホームページからは、一般の方が問い合わせをすることが出来る様になっている。ただ、年間の問い合わせが数百件にも上り、なかなか

タイムリーな対応が難しい様ではあるが。。。

最近、NHKスペシャルで人間の各臓器間では頻繁に情報のやり取りが

なされていて体がコントロールされている事を報道していた。癌の治療に

ついても、遺伝子変化に着目して治療薬を対処する新手法が出てきたことも報道されている。遺伝子を使った最近の治療方法には目覚ましいものがあると感じる。iPS細胞は、これらの治療法を更に進化させる力を秘めていると

思うと今後の医学の分野に興味が湧いてくる。

そして、人間のどんな細胞にもなり得るipS細胞が山中ファクターと

呼ばれる4つの遺伝子が関係しているとあるが、研究者の方には、この

4つの遺伝子が、どの様に絡むことで万能細胞になり得ていくのか、

そのメカニズムを是非解明して欲しいものである。

4つの遺伝子の塩基配列間の相互作用が、万能細胞に成っていく上で関係しているのであろうか?

犬や猫など人間以外の哺乳類の場合のips細胞になり得る遺伝子ファクターもやはり4つなのであろうか?

水仙などを見ていると、植物は、葉の先端が花に変化したりする。

植物にもips細胞に関係する遺伝子はあるのであろうか?

何か、次々と疑問が湧いてくるのは私だけでしょうか?

いつまでも興味は尽きない。

これが自然科学の醍醐味でもある訳ですが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?