第27回 疎外論1‐資本論と知識学(フィヒテ)

「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」の、第27回。

(初めての方へ・・・このシリーズは「資本論を nyun とちゃんと読む」と題して進めている資本論第一巻の逐文読解プロジェクト(最新エントリはこちら)の補足であり、背景説明であり、読解中のワタクシの思考の垂れ流しでもあるというものです。)

前回に続き、資本論には「出てこない」疎外(Entfremdung)の概念を深堀してみましょう。

この論点を取り上げる理由は、主に二つです。

第一に、ドイツ観念論の系譜から見た資本論の「知的」な面白さをお伝えしてみたいということ。これはMMTと資本論の論理的連結関係の話につながっていくでしょう。

第二に、この論理体系を理解するにあたって「すっかり間違っている」マルクス解釈の分析を行うことです。ある誤解の体系を分析することは、読者を誤解でない理解へ導く一助になると思うからです。

この第二の誤解の例として、松尾匡の解釈を取り上げます。

松尾解釈の骨格と、それへの批判を少々

松尾は自己ページの中で、自己の解釈体系を説明しています。

この冒頭部と末尾のところをそれぞれ引用してコメントを加えておきましょう。

「疎外論対後期マルクス」の図式を超えて:初期マルクスの疎外論の論点が最初に持ち出されたのは、従来のソ連公式解釈のマルクス像に対して、初期マルクスの人間主義的哲学をぶつける意図からであった。それ以降、初期疎外論マルクス対後期「科学」マルクスの対立図式が続いてきた。これに対して、副田満輝は『マルクス疎外論研究』で、後期の『資本論』の冒頭商品論がほかならぬ疎外論の論理で成り立っていることを示し、この対立図式自体に対する疑問を提起した。私は学部生時代、同書に触発されてマルクスを読んでいったところ、ソ連公式解釈によって後期マルクスの科学性の支柱とされた「唯物史観」も「剰余価値説」も、およそマルクスの全体系が、同一の疎外論の論理ででき上がっていることを見い出した。

ここに松尾のマルクス解釈の骨格が示されています。

ワタクシはこの読み方を全否定するわけではないのですが、ここで「疎外論」の底が浅いためにまことにつまらないものになっているという批判をします。ワタクシを魅了する資本論の豊饒な内容は、その向こう側にあるからです。

次に、末尾のところ。

カントの「ア・プリオリな総合判断」の復権:カントは、前提だけを展開して結論が導ける判断を「分析判断」、前提だけからでは結論が導けず、例えば実験で得られた経験などを援用してはじめて結論が導ける判断を「総合判断」と言い、また、経験によってはじめて確かめられる判断を「ア・ポステリオリな判断」、経験と無関係に言える判断を「ア・プリオリな判断」と言った。だから、「白い花は白い」といったトートロジーは「ア・プリオリな分析判断」であるし、通常の科学命題は「ア・ポステリオリな総合判断」である。さらにカントは、数学などの判断については、「ア・プリオリな総合判断」であるとした。それに対して後年の評価では、数学の命題も任意の公理系から論理だけで導かれるのだから「分析判断」であるとされ、「ア・プリオリな総合判断」なるカントの分類は否定された。しかし、上述の、数理モデルによって確かめられる信念的推論は、前提だけから厳密に導かれているのではなく、実験類似の眼前のデモンストレーションによってはじめて言える判断なのだから、「分析判断」ではなく「総合判断」である。しかも数理モデル分析はあくまで思考の中でなされている操作で、現実の経験ではないのだから、「ア・プリオリ」である。数値シミュレーションで確かめられる推論についても、同様のことが言える。

こちらはもう全然だめで、カントの言葉はすっかり換骨奪胎されていて、カントの名前を権威付けに借りてきただけになっている。

少し戻って、この時点で言葉が変。

なるべく多くの人の、なるべく長期にわたる経験的現象を、共通して説明することができる理論がすぐれた理論である。私はこれを追求する立場、普遍的現象主義に立つ。

それは「普遍」ではなく「多数決(もしくは多数のデータ)」の論理でしょう?

さらに松尾は最後の方で「数値シミュレーション」をちょっと珍しい仕方で持ち上げる。

4.数理モデル分析の意義

思想体系における推論:上述のように、科学学説と価値判断とは区別されない。それらはすべて、提起者のひとつの全体的な思想体系の一環である。この体系は世界全体に対するその人の描像である。しかし、現実の世界全体は非常に複雑な要因が絡み合ってできているために、思想体系内部でそれをなぞろうとしても厳密な推論ができない。したがって、我々は自己の価値観に支えられて、厳密には論理的ではない信念的な推論によって論を進めていかざるを得ない。そこで問題になるのは、はたしてその信念的推論が本当に正しく成り立つかどうかということである。

これ観念論者たちからすれば「我々は自己の価値観に支えられて、厳密には論理的ではない信念的な推論によって論を進めていかざるを得ない」とはずいぶんな知的後退に見える。

数値シミュレーションは「ア・プリオリ」であり、「他者の学説を批判するときにも、単に明示的前提の非現実性をあげつらっていてはならない」と松尾はうそぶきます。

でもそんな気楽な話で良いとするならヒュームの懐疑論に真摯に対峙し格闘し続けたドイツの哲学とは折り合わない。

理論体系の根源的な正しさを保証するのは「多数決(多数のデータ)」ではなくて、理論が確かなところから始まっているかどうかにかかっている。

それでは「なんでも言える」し(=まるで役に立たない)、後付けの理屈が無限に成り立ってしまう。

インフレ目標で大変な好景気がやってくると「断言」することもできてしまうわけですよ。

….

松尾についてはこのくらいにしておきましょう。

フィヒテです。

資本論と知識学の形式的類似

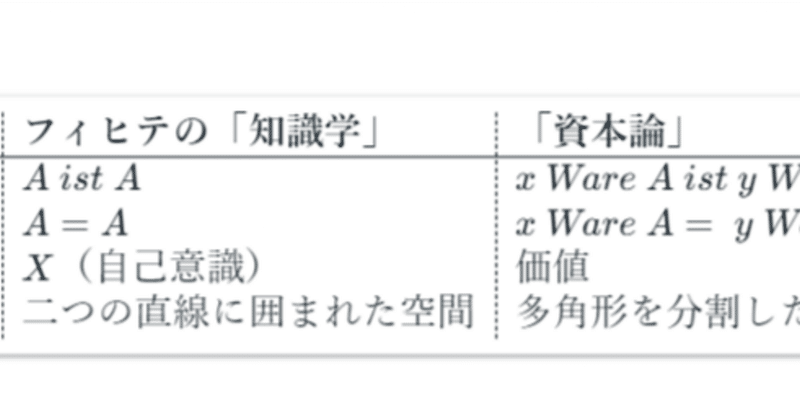

最初にこんな表を作ってみました。

$$

\begin{array}{l:l:l} \textbf{} & \textbf{フィヒテの「知識学」} & \textbf{「資本論」} \\ \hline

証明不要な文 & A ist A & x Ware A ist y Ware B wert\\

Copula形式 & A = A & x Ware A = y Ware B \\

「共通のもの」 & X(自己意識) & 価値 & \\

幾何学の例 & 二つの直線に囲まれた空間 & 多角形を分割した三角形

\end {array}

$$

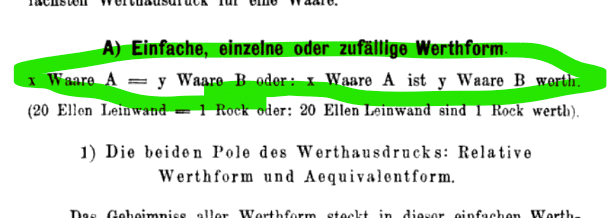

資本論の著者が、 ”x Ware A ist y Ware B wert” という「文」を「x Ware A = y Ware B」という「式」に置き換えてみせているのをなぜだろうと思ったことはありませんか?

ワタクシが資本論を読み始めてすぐに気づいたのがこの「知識学」との類似だったのですが、同時に、そんな抽象的な議論を日本のみんなは理解できるのだろうか(しかも日本語訳で)とびっくりしたのでした。

いや、ほとんどの人は理解できまい、とも\(^o^)/

そこでまずは、資本論の語りの「型」の原型はフィヒテの「知識学」なんだ!というところから入門し、そのあとで(できれば)ヘーゲルとかフォイエルバッハに進む。

そうすることで彼らの書いたことも理解しやすくなるはずです。

約束しましょう\(^o^)/

というのもヘーゲルの論理の型の原型も、またフィヒテということになるからです。

初期ロマン派の代表的論客の一人フリードリッヒ・シュレーゲルのとても有名な言葉。

フランス革命,フィヒテの知識学、ゲーテのマイスターは時代の最大の傾向である。

フィヒテ紹介(の紹介)

フィヒテがどういう人かということについては調べればわかるので、たとえばこちらをどうぞ。

『アイネシデモス』の衝撃

上記のようにドイツ観念論はヒューム的懐疑論の克服として発展したところがあるわけですが、いったいわれわれは、どうやったら確実な知識体系を手に入れることができるのか?

「確実さ」は「因果」と深い関係があります。

事象Aが起こった(観測された)あとに別の事象 B が起こった(観測された)ときに、事象Aは事象Bの原因だと言っていいんですか?という問題をヒュームは突き詰め「確かなことは何もない」と論じました。

フィヒテが28歳ごろに取り組んで感激したカントの三批判は、これの懐疑をひっくり返そうとするものだったわけです。

ところが30歳ごろにシュルツェの『アイネシデモス』が出ます。

これはカントの哲学体系が実はヒュームの懐疑を逃れていない、つまり、確実なものとはまったく言えないよね、という根本的な批判をする書で、これを読んだフィヒテはカント哲学の「足りないところ」を悟ることになりました。

順番としては、こうですよ。

ヒュームの懐疑論 → カントによる懐疑論の克服 → シュルツェのカント批判 → フィヒテによる立て直し

さあ、どのようにフィヒテはこれを突破するのでしょうか。

もちろんワタクシがごときがこれを正確に簡単に説明することができるはずもありません\(^o^)/

とにかく、何事も始めが一番むつかしい。

マルクスは『資本論』の第一版序文で「なにこども最初はむずかしい」と言い、フィヒテは『一八〇四年知識学第二回講義』の第一講の冒頭で「始めほど困難なものはありません」と語り、さらに「この(始めることの難しさを考察する)方策にもまた固有の難しさがあります」と語る。「はじまり」は難しい。

— YAMASHITA, Takashi (@Yamacha611) December 6, 2014

いきなり「知識学」を読んでもさっぱりわからないこと請け合いですが、そのハードルをちょっと下げることはワタクシにもできる気がします。

われわれが、事象Aのあとに事象Bが起こったと認識する。このことは、たとえば「A→B」とでも表記することが可能でしょう。

フィヒテの戦略は「A→B」の前、つまり「事象Aを認識するとはどういうことかを問う」ことでした。

「AがAである(A ist A)」、つまり「A=A」とはいったいどういう事態でしょうかね?

フィヒテの立論については追い追い説明していきますが(次回?)、すごいのは何といっても「A=A、もしくは A ist A」という「形式」を出発点にしたことでしょう。

マルクスの資本論のこの「形式」。

x Ware A = y Ware B もしくは x Ware A ist y Ware B wert

マルクスもまた、自分の理論を最も単純な等置関係式から始めることによって懐疑論を克服し、同時に、「なんでも言える」(=まるで役に立たない)理論(欠陥のあるカント哲学体系であり、経済学のことです)を根本的に批判しようとしたという意味で、間違いなくフィヒテ「知識学」の伝統を継承していたのです。

さて、ついでに今回の最後はMMTと「知識学」的論理について。

MMTと知識学

「国の債務は財政破綻を招くから大問題である」という立論は、果たして妥当なのでしょうか?

これは「A(国の債務)→B(財政破綻)」という因果関係が当然のものとして前提されている理屈です。

MMTはこれに対して「その実例はあるの?」「可能性は高いの?」という形式の反論をしません。

むしろ「その『A(国の債務)』や『B(財政破綻)』とはどういう意味か?」という問いを立てるところから出発するのはご存じの通り(ですよね?\(^o^)/)

とまあ、このようにMMTはドイツ哲学と相性が良い(ヒュームはイギリス人ですので!)。

だんだん三位一体になってきました。

しかしこの話と「疎外」に何の関係が?

次回書いてみましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?