『マルクス経済学批判(資本論)の検討 - MMTを媒介に』第一回:価値が価格に先立っている

このサブマガジンについて

マガジン「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」のサブマガジンとして、こちら「マルクス経済学批判(資本論)の検討 - MMTを媒介に」というマガジンをスタートすることにしました。

というのも、MMTを学ぶほどに、そこにはマルクスによる根本的な経済学批判が当てはまってしまう部分が横たわっているのに気づいたように思うからです。

さて、確かにMMTは(主流)経済学のある部分をスッキリと批判できています。そしてMMTによる「支配的なビュー」への批判の仕方は、実はマルクスの方法に似た、いわばミニ・マルクスとでもいうべき形をしていると言える。(それについても追い追いマガジンで書いてみたい)

ところで、マルクスの経済学批判の論理の中核的な部分をいちばん理解していた人物はエンゲルスを置いていないでしょう。

この二人が出会い意気投合して間もなくの頃にエンゲルスが発表した『国民経済学批判大綱(Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie,1844)』に印象的なフレーズがあります。

So steht aber alles in der Ökonomie auf dem Kopf; der Wert, der das Ursprüngliche, die Quelle des Preises ist, wird von diesem, seinem eigenen Produkt, abhängig gemacht.

経済学では万事がこのように逆立ちしているのであって、価値(Wert)という本源的なもの、価格(Preis)の源泉であるものが、それ自身の産物(Preisのこと)に従属させられているのである。

のちの資本論の内容を考え合わせると、価値概念と価格概念の転倒こそは、その後長きにわたって二人が発展させた経済学批判の出発点に位置するものであることがわかります。

そしてワタクシに言わせますと、彼ら二人の批判にもかかわらず、この転倒は、現代の経済学やマスコミの言説はもちろん、わたしたちの日常会話をも支配する根強いものになっています。

ここでも書いたようにワタクシがマルクスの文を読むようになったのはMMTを知るより後のことでした。ですので、それまでのワタクシ自身が、マルクスとエンゲルスが批判したところのイデオロギーの中にいたのですね。

ワタクシは確かにMMTによって、支配的イデオロギーのその一部は確かに間違いであることに気づかせてもらいました。

ところがその後、マルクスに進む(戻る)ことによって、この転倒がMMTに残っていることが今度は気になって仕方がないようになったのです。(いまここ)

今のワタクシは、次のように思うのです。

やはりエンゲルスが言うように、価格概念の前に価値概念を規定した上でないとまともな経済学的議論は成立するわけがない。

そしてマルクスの葬儀のときにエンゲルスが「マルクスの最大の功績」と述べたところの剰余価値の理論も、当然ながら価値の概念規定に基づいたものであり、その理解こそが、現代社会の根本的な批判に成り得るものであろう、と。

では、語り始めてみましょう。

価格になる前の価値(Wert)を知る

まず、こちらのエントリ(↓)のアイキャッチ画像に登場した「ロビンソン犬」に登場してもらいます。

無人島に漂着したわれわれのロビンソン犬は島でメガネザルと出会い、交流が始まるようです。

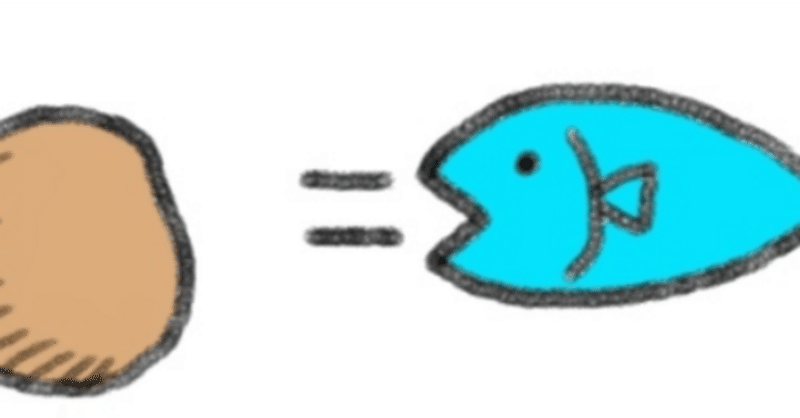

「ヤシの実=魚」がこの等式の基礎

ある日のこと。

さて、価値(Wert)です。

最後の二コマで何が行われているのか、皆さんにはわかるのではないしょうか。

登場する二人もそれをわかっている。

犬は、

Eine Palmnuss ist einen Fisch wert.

つまり

一つのヤシの実は一匹の魚に値する(=価値ある)?

と問いかけるのに応えて、メガネザルとしては

Eine Palmnuss ist mehr wert als ein Fisch.

一つのヤシの実は一匹の魚より価値が大きい

と返している感じです。

おわかりいただけたでしょうか。

この時点で「価格」の概念は始まっていませんが、「価値(Wert)」のことをお互いに知っている。

資本論のかなり初めの方でマルクスはこう書きます。

Leinwand = Rock ist die Grundlage der Gleichung.

「リンネル = 上着」が等式の基礎である。

これは考え始めると実に不思議なことで、だって、ヤシの実と魚はぜんぜん同じではない。

この等式、等置関係が成立しているということは、この二人はそのからくりを知っている。

考えていきましょう。

ジョン・ロックの所有権の起源論

最初に気づくのは、交換を申し込むときロビンソンは「この魚は自分(ロビンソン)のものであり、そのヤシの実はメガネザルのもの」だということをすでに知っているということです。

ジョン・ロックは所有の形式を定式化したと言われています。

まずロックのその議論を紹介しておきましょう。

1689年出版の「統治二論(Two Treatises of Government)」の二冊目の第五章「所有について(Of Property)」から。

翻訳は伊藤宏之さんものをお借りいたします。

25. 我々が自然理性にしたがって,人間はいったん生まれると自己保存の権利を持ち,したがって,飲食物とか自然が生存のために与えてくれたその他の物に対する権利を持つと考えるにせよ,あるいは啓示にしたがって,神がアダムとノアとその子孫に対して世界の一部を与えたという説明を受け入れるにせよ,いずれにしても明かなことは,『詩篇』cxv-xviで,ダビデ王が,神は地を人の子に与えたまえりとのべているように,それを全人類の共有物として与えた,ということである。しかし,このように考えると,どうしてある人が何かへの所有権を持つようになったのか,ということを大変疑問に思う人がいるかも知れない。この疑問に対して,神がアダムとその子孫に世界を共有物として与えたという前提に立てば,所有権を理解することは困難だから,神がアダムとその後継者に,それ以外の子孫はすべ て除外して,世界を与えたと考え,したがってただ一人の世界中を支配する君主以外はだれも所有権を持ちえないのだ,との答えでは,私は満足できない。私は,共有物として神が与えたものを,すべての共有権者の明白な契約なしに,人々がいくぶんかずつ所有権を持つようになったのはどのようにしてなのか,を明かにしたいと思う。

この理屈っぽさが良い!

26. 神は世界を人類に共有物として与えたのだが,それと同時に,世界を生活と便宜のために最もよく利用するための理性をも与えた。大地とそこにあるすべてのものは,人間の生存を維持し快適にするために,人類に与えられたのである。大地が自然に生み出す果実と大地に養われている動物とはすべて,それが自然の手によっておのずからつくり出されるものであるかぎり,人類の共有物であり,それらがこういう自然の状態にあるかぎりは,何人も他の人を排除してそれらを私的に支配することはもともと許されていないのだけ れども,しかしそれらは人間が利用するために与えられたものなのだから,これを利用するためには,あるいはだれか特定の人に役立っためには,なんらかそれを占有する手段が必ずなければならない。未開のインディアンは,囲い込みを知らず,なお共有地の借地人であるけれども,しかしかれが食べる果実や鹿の肉は,かれの生活を支えるのに役立っためには,それ以前にかれのものにならなければならず,他の人がもはやそれに対して何の権利も持たないように,かれのもの,つまりかれの一部とならなければならないのである。

続けて、ロックは労働が所有の根拠になっていると論じます。

27. 土地や人間より劣る被造物のすべては,人類の共有物であるが,しかし,すべての人は自分自身の身体という所有物はもっている。これに対しては,本人以外のだれも,いかなる権利をも持っていない。かれの身体の労働とその手の働きは,まさしくかれのものといってよい。そこで,自然が与え,そのままにしておいた状態からかれがとり出したものは何であっても,かれはそこで労働をそれに加え,かれ自身のものをつけ加えて,それへのかれの所有権が発生するのである。そのものは自然のままの状態からかれによってとり出されたものであるから,この労働によって他の人の共有権を排除する何かがつけ加えられたことになる。この労働は疑いもなく労働した人の所有物なのであるから,少なくとも共有物として他の人にも充分なものが同じように残されている場合には,いったん労働をつけ加えたものにはその 本人以外の何人も権利をもちえないのである。

次の節は有名です。

28.樫の木の下でひろったどんぐりや森の中の木から採ってきたリンゴを食べて生きている者は,たしかにそれらを占有したのである。その食物がかれの物であることは,だれも否定しない。そこでだが,それはいつから彼のものになったのだろうか。それを消化した時からか,それとも食べた時からか,あるいはそれを煮た時からか,それを家に持って帰った時からか,それを拾った時からか。最初にそれを拾い集めた時に,彼のものになったのでなければ,それ以外には彼のものとなりえないことは明らかである。その労働が,それらを共有物から区別したのである。それが,万物の共通の母である自然がつくった以上の何物かを,それにつけ加えたのである。こうして,それらは彼の私的権利となったのである。彼が,全人類の同意なしにそれを自分のものとしたからといって,かれが占有したどんぐりやリンゴに対して何の権利もないと言う人があるだろうか。すべての人の共有物であるものを彼のものとしたのは,盗みだろうか。もしそういう同意が必要であるとなれば,神の豊かな恵みにも拘らず,人間は餓死したであろう。共有物の一部をとりさり,自然のままの状態からぬけ出させることこそ,所有権のはじまりであるということは,契約によって共有のままになっている我々の共有地を見ればよくわかることであり,財産になるのでなければ,共有地は何の役にも立たないのである。そしてその一部をとり出すのは,すべての共有権者の明白な同意がなければならない,ということではない。以上のことから,私が他の人と共有権を持っている場所で,私の馬が食べた草や,私の召使いが刈ってきた芝や,私が掘った鉱石は,だれの割当ても同意もなしに,私の所有物となる。私の労働こそが,それでそれらのものをこれまでの共有状態からぬけ出させ,それらに対する私の所有権を固定させたのである。

最後の「私の労働」の原文は、The labour of mine です。

(ちなみに以前の記事でワタクシがアーレントの労働論は皮相的だと批判したのは、その議論が労働と所有との関係という観点を欠いているからと言えます)

このあたり、現代のわたしたちもおおむね同意できるのではないでしょうか。共有権が前提とされ、そこから取り出された対象に働きかける、つまり労働をした者が所有権を持つという思想です。

ただここには看過できない一文が潜んでいます。

!!!私の召使いが刈ってきた芝!!!

ヘーゲルが有名な『精神現象学』の主人と奴隷の弁証法のところで論じているのは、人と対象の関係の仕方の区別です。

主人と奴隷は対象との関係の仕方が全く異なっていて、そのことが奴隷解放の理論的(弁証法的)根拠になっていきます。その関係が矛盾を内在しているがゆえに、奴隷たちは自らの歴史的使命によって、やがて自らを解放するに至るのです。

そしてワタクシが紹介していきたいマルクスの議論は、そのヘーゲルの議論になお残存する、より根本的な転倒を突くのです。

なのでちょっと長めに引用したのですが、ロックの時代と同じように、現代の企業でも労働者が対象に働きかけることによってできあがったモノの所有権は企業に帰属し、その企業はその出資者なり株主に所有されていることになっていて構造は変わっていないということに、ワタクシとしては注意を向けていきたいというわけです。

次回予告

次回ではロビンソン犬とメガネザルの間で交換が平和の内に成立します。

メガネザルははじめ交換を嫌がっていますが、交換の成立を媒介するのが価値概念であるという話になっていきます。

もちろん、価格概念はまだ登場しません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?