【Baseballの話】JPB12球団のうち、37年前と現在の違いはいくつ?

はじめに

今年は春先からWBC(World Baseball Classic)があって、プロ野球が盛り上がっていますね。

これに乗っからない手はない!ということで急遽この記事を書いてみます。

クイズ

以前、タカラのプロ野球カードゲームについて、紹介しました。

このカード(昭和61年度版)の外箱の裏面に、12球団の球団旗とユニフォームロゴらしきもののイラストが描いてあります。

これを見て、当時と現在とで名前や運営企業に違いがある球団がいくつあるか、考えてみましょう。

説明書に、「選手の所属、記録、背番号、写真等は昭和61年2月1日現在のものです。」とあるので、1986年2月1日時点で存在していた球団が対象です。

答え合わせ

#順位はいずれも前年(1985年)度のもの

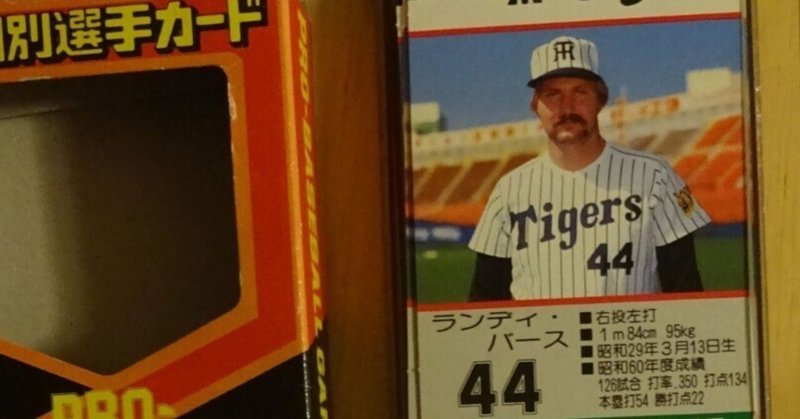

昭和61年:阪神タイガース → 令和5年:阪神タイガース

37年前も今も、運営企業(阪神電鉄)・チーム名ともに同じです。

当時の主力選手は、掛布雅之(在籍1974-1988)、ランディ・バース(在籍1983-1988)、など。

岡田彰布(在籍1980-1993)を加えて組んだクリーンアップは超強力で、前年は日本一になって社会現象を起こしました。

昭和61年:西武ライオンズ → 令和5年:埼玉西武ライオンズ

本拠地所沢球場のある「埼玉」が頭につきましたが、運営企業は西武鉄道で変わらず、37年前と違いはないと考えてよいでしょう。

当時の主力選手は 石毛宏典(在籍1981-1994)、秋山幸二(在籍1981-1993)など。

東尾修(在籍1969-1988)などのベテランから工藤公康(在籍1982 - 1994)、渡辺久信(在籍1984-1997)ら若手への世代交代が進み、さらに清原和博(在籍1986-1996)も入団して、黄金時代が長期化しました。

昭和61年:広島東洋カープ → 令和5年:広島東洋カープ

37年前も今も、運営企業(東洋工業)・チーム名ともに同じです。

当時の主力選手は、高橋慶彦(在籍1975-1989)、北別府学(在籍1976-1994)など。

左腕の大野豊(在籍1977-1998)、「炎のストッパー」津田恒美(在籍1982-1991)などもいて、投手王国と呼ばれました。

昭和50年代の黄金時代を支えた山本浩二(在籍1969-1986)がこの年に、衣笠祥雄(在籍1965-1987)が翌年に、相次いで引退しました。

昭和61年:ロッテオリオンズ → 令和5年:千葉ロッテマリーンズ

運営企業はロッテで変わりませんが、1992年に本拠地が川崎から千葉に移って「千葉」が頭につき、チーム名も変わりました。

当時の主力選手は、村田兆治(在籍1968-1990)、落合博満(在籍1979-1986)など。

前年2位の原動力もこの二人で、村田は開幕11連勝で「サンデー兆治」と呼ばれ、落合は三冠王を獲得しました。

昭和61年:読売ジャイアンツ → 令和5年:読売ジャイアンツ

37年前も今も、運営企業(読売新聞)・チーム名ともに同じです。

当時の主力選手は、江川卓(在籍1979-1987)、原辰徳(在籍1981-1995)など。

選手層の厚さは今以上で、ほかにも斎藤雅樹(在籍1983- 2001)、クロマティ(在籍1984-1990)など名選手が多数いて、文字通り枚挙にいとまがありません。

昭和61年:近鉄バファローズ →? 令和5年:東北楽天ゴールデンイーグルス

この2球団が断絶を超えてつながっていることには、もちろん異論もあると思います。

筆者の見解では、JPBが全12球団という定数を変えない以上は、新規加入の1球団(楽天)は消滅した1球団(近鉄)の後継球団です。

当時の近鉄の主力選手は、梨田昌孝(在籍1972-1988)、大石大二郎(在籍1981-1997)など。

前年度の個人成績で特筆すべきは石本貴昭(在籍1981-1991)です。

当時の全130試合のうち70試合に登板し、リリーフだけで規定投球回数に達した上に、19勝を挙げている。

リリーフ投手の酷使を回避するようになった現代から見ると、珍記録と言えるでしょう。

昭和61年:横浜大洋ホエールズ → 令和5年:横浜DeNAベイスターズ

運営企業は大洋漁業(現・マルハニチロ)からTBS、DeNAと変遷し、チーム名も変わりました。

当時の主力選手は斉藤明雄(在籍1977-1993)、高木豊(在籍1981-1993)など。

前年の選手成績を見ると打者・投手ともにずば抜けた選手がおらず、よく4位になれたものだと思います。

屋鋪要(在籍1978-1993)が打率.304、盗塁58、本塁打15、打点78を挙げており、典型的な「攻走守三拍子揃った好選手」でした。

昭和61年:阪急ブレーブス →? 令和5年:オリックス・バファローズ

運営企業は阪急電鉄からオリックスに移り、チーム名も変わりました。

特にチーム名は複雑で、まずオリックスがチーム名をそのまま使ってオリックス・ブレーブスとなり、本拠地が神戸になるとオリックス・ブルーウェーブに。イチロー選手が活躍したのはこの時代です。

そして近鉄バファローズが消滅した際に、多くの選手とバファローズのチーム名を獲得してオリックス・バファローズとなりました。

なので、筆者の見解では、オリックスは近鉄バファローズの後継ではなく阪急ブレーブスの後継チームです。

当時の主力選手は山田久志(在籍1969-1988)、松永浩美(在籍1979-1992)、ブーマー(在籍1983-1991)など。

選手層が厚く、前年のシーズン勝率は5割を超えましたが、惜しくもBクラスの4位に終わりました。

昭和61年:中日ドラゴンズ → 令和5年:中日ドラゴンズ

37年前も今も、運営企業(中日新聞)・チーム名ともに同じです。

当時の主力選手は、宇野勝(在籍1977-1992)、小松辰雄(在籍1978-1994)など。

前年はエース小松以外の投手陣が振るわず、特にストッパー牛島和彦(在籍1980-1986)のセーブ数も敗戦数も同じ8では、この順位は仕方がないところでしょう。

昭和61年:日本ハムファイターズ → 令和5年:北海道日本ハムファイターズ

運営企業は日本ハムで変わりませんが、2004年に本拠地が東京から札幌に移って「北海道」が頭に付きました。

当時の主力選手は、古屋英夫(在籍1978-1990)、白井一幸(在籍1984-1995)など。

前年は投手五人が規定投球回数に達するなどそこそこ安定していましたが、セーブ数はチーム合計で10ということで、セ・リーグ5位の中日と同様に抑え不在で苦しみました。

昭和61年:ヤクルトスワローズ → 令和5年:東京ヤクルトスワローズ

本拠地神宮球場のある「東京」が頭につきましたが、運営企業のヤクルトは変わらず、37年前と違いはないと考えてよいでしょう。

当時の主力選手は、八重樫幸雄(在籍1970-1993)、若松勉(在籍1971-1989)など。

前年度はエース尾花高夫(在籍1978-1991)が先発投手としてチーム最多の11勝だったのに加えて、リリーフ投手としてもチーム最多の7セーブ。大車輪の活躍であったと同時に、選手層の薄さを露呈しました。

昭和61年:南海ホークス → 令和5年:福岡ソフトバンクホークス

運営企業は南海電鉄からダイエー、ソフトバンクと変遷しましたが、チーム名のホークスは変わりません。

当時の主力選手は、門田博光(在籍1970-1988)、山本和範(在籍1983-1995)など。

前年度はナイマン(在籍1984-1985)の打率.285、26本塁打、78打点がいずれもチームの規定打席到達者の中で最高。

投手でも加藤伸一(在籍1984-1995)の防御率4.09が、規定投球回数到達者としてだけでなくチームの全投手の中でも最高。

という、投打ともに寂しい成績で、5位の日本ハムに10ゲーム離されました。

まとめ

運営企業もチーム名も全く同じもの

4(阪神タイガース、広島東洋カープ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズ)

運営企業もチーム名も同じだが、本拠地名がついたもの

3(埼玉西武ライオンズ、東京ヤクルトスワローズ、北海道日本ハムファイターズ)

運営企業は同じだが、チーム名が変わったもの

1(千葉ロッテマリーンズ)

運営企業は変わったが、チーム名は同じもの

1(福岡ソフトバンクホークス)

運営企業もチーム名も変わったもの

3(東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックス・バファローズ、横浜DeNAベイスターズ)

以上でした。

貴重なお時間を使ってお読みいただき、ありがとうございました。有意義な時間と感じて頂けたら嬉しいです。また別の記事を用意してお待ちしたいと思います。