好きをこじらせた話#1

わたしはいきものが好きだ。母によれば、3歳くらいまでは怖がって近づけなかったのに、何度か動物園や水族館に連れていくうちに近くで見たり触れたりするようになったそうだ。

その後は、金魚やだんご虫、かぶと虫、ハムスターなどを飼ったり、近所の犬を愛でたりしていた。いろいろな動物に興味をもつなかで、とくになまこには愛着があった。

松尾芭蕉の弟子で俳人の向井去来が「尾頭のこころもとなき海鼠かな」*と詠んだように、なまこには目も鼻もなく、パッと見てどちらが前かうしろかもわからない。南国の白い砂浜にぼてりと落ちていたり、ゴツゴツとした磯の岩にくっついていたり、スーパーでは輪切りのパックで売られていたりする。

一般にはあまり受けはよくないが、それをペンネームにするくらいわたしはなまこが好きだ。最初の出会いは、小学3年生か4年生のときに行った水族館だった。種類はもう覚えていない。たしか黒色をしていた。ぼんやりと眺めていた水槽で、微かに紫が入った白っぽい管足や触手を伸ばして、歩き始めたのだ。なまこって動くのか、しかも思ったより速いと、わたしはこの不思議ないきものから目が離せなくなった。

しかし、わたしは高校生くらいのときに大きな失敗をした。いきもの、とくになまこが好きなことを唯一の自分らしさやすごさだと決めつけたのだ。

当時のわたしは、何かひとつのことが大好きで、しかもそれを極めた人になりたかった。たとえば、生涯にわたって漫画を書き続けた手塚治虫や、貧しい中でも勉学を続け、物理学と化学の2つの分野でノーベル賞をとったマリ・キュリーだ。

そんな風になりたいばかりに、どんなときでもいきものが好きで、それについては優れていなければならないといつのまにか自分に制約を課していた。そのため、進路は生物を扱える大学と決め、その希望どおりに臨海実習場があるところに入った。

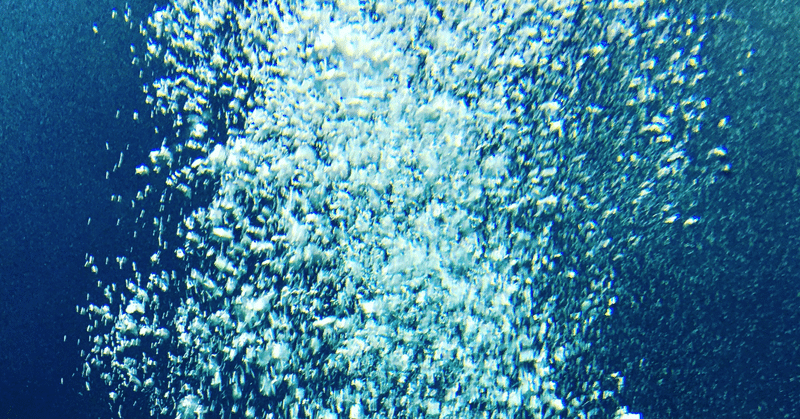

入学してすぐに、なまこを飼おうと思い立ち、むかし金魚のいた水槽を引っ張り出した。とりあえず海水が必要だろうと思い、人工の海水の素と塩分計と砂を近所の熱帯魚屋で買ってきた。まずは試しに魚市場で生きている2匹のアカナマコを購入した。砂を水槽に敷き、自分でつくった海水を入れ、エアレーションを設置して水槽へ放った。

その結果、2日後にアカナマコは両方とも死んでしまった。エアレーションを切り、2匹を取り出し、洗った水槽を飼育の道具とまとめて物置につっこんだ。

いま思えば、あらためて本で正しい飼い方を調べ、大学で誰か海のいきものの飼育に詳しいひとに聞き、やり直せばよかった。それなのに、当時は「好きならできて当然だ。好きなのにしくじるとはでき損ないだ!」などと頭の中で自分を責める声がした。

このあとも、何か失敗するたびに、自分はダメなんだという思いを強めて萎縮していった。もともと人付き合いが苦手なわたしは、そうしてわからないことを誰かに尋ねることも怖くなってしまった。

*平井 照敏 (編集)『改訂版 新歳時記(冬)』河出書房新社 1989年 P.351より引用(ルビは引用者による)

※こちらは「自分を緩ませて解きほぐす文章を書くための1ヶ月オンライン執筆教室」で添削及びコメントいただいたものを反映させ、掲載しています。