2023年1月に観た映画〈後編〉

前編の続き。

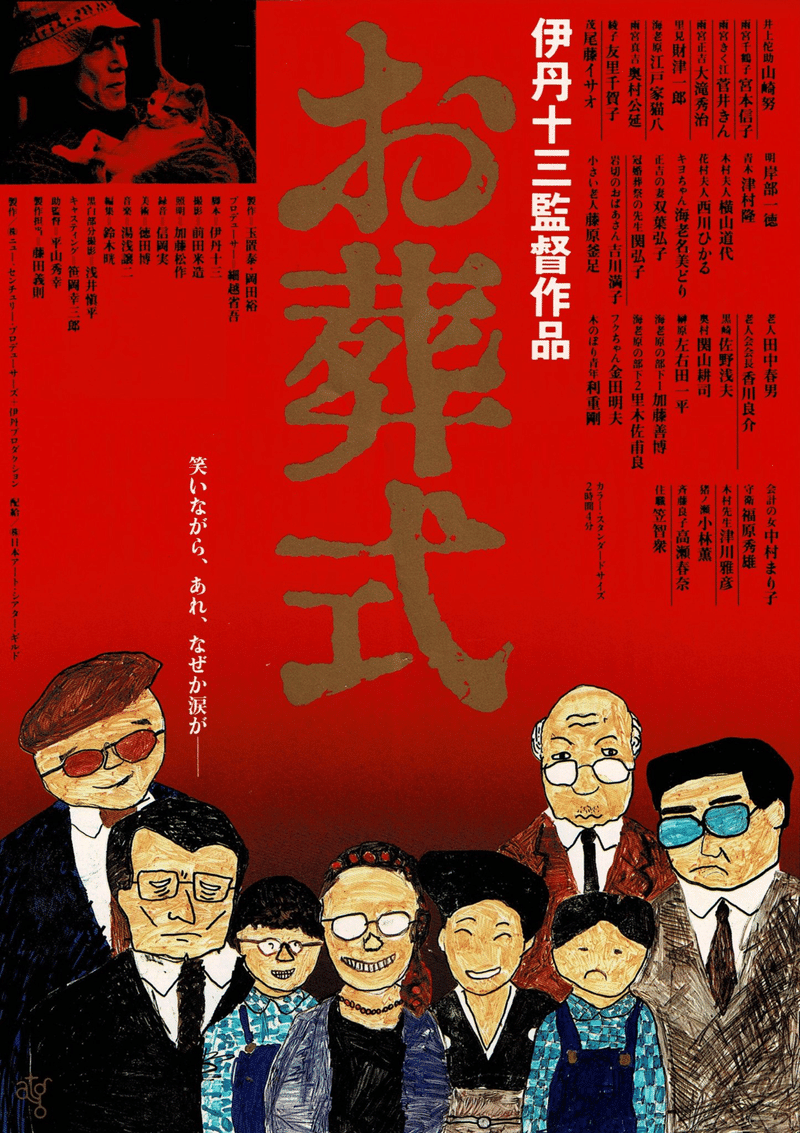

お葬式

1984年

124分

CM撮影中の俳優夫婦・井上佗助と雨宮千鶴子のもとに、千鶴子の父・真吉の訃報が届いた。夫婦は真吉が暮らしていた別荘へ向かい、亡き父と対面する。初めて喪主を務めることになった佗助は、戸惑いながらも周囲の助けを借りて葬儀の段取りを進めていくが……。

デザイナー・俳優・エッセイストなど幅広く活躍していた伊丹十三の監督デビュー作。

監督一本目であり題材が不謹慎だという声からあまり期待されていなかったようだが、観れば分かる面白さ。

徐々に評判が広がり、今や名作日本映画のひとつとして挙げられている。

とくに「式」が付くものには国・地域ごとにさまざまなしきたり、文化があるが、今作はそんな日本のお葬式文化を面白がりながらユーモアたっぷりに描いている。

そもそもああいったしきたり、冠婚葬祭マナーを内心でも笑わず真顔でやっている人の方が少ないだろう。

葬式ハウツービデオ、北枕を気にし続ける大滝秀治、謎のタイミングでの記念撮影(遺体を添えて)など、思い出すだけでも楽しい。

映画ではよく生と死は対比され、生は「性」として描かれることも多いが(例えば『ヒメアノ〜ル』の殺人&セックスのカットバック、『海街diary』のファーストシーンとラストシーン、後述する『ファミリア』もそうだった)、今作はそれが極まっている強烈な場面がある。

ラストには、この世を去る者への感謝と、これからも生き続ける者への愛とエールに満ちた作品となっている。

大病人

1993年

116分

俳優兼映画監督の向井は、撮影中に倒れて病院に運ばれる。一度は退院するが、その後再び入院。妻・万里子は担当医から、向井は末期癌で余命はあと1年と告げられる。それを知らず、病院内でも気ままに振る舞う向井だが…。

伊丹十三版『生きる』と言ってもいいのかもしれない、人の死に向き合うコメディ作品。

主人公(映画監督・俳優)が癌に冒された作曲家の映画を製作していくので、彼本人と役が次第に重なっていくところが面白い。

彼がついに役と一体化したと言えるクライマックスのオーケストラシーンは圧巻。

当初は『大病院』という今だと占拠されそうなタイトルで、おそらく病院を舞台にした医師と患者達の群像劇?を作ろうとしていたところ伊丹十三が男に襲撃され重症を追ったことから、ひとりの男が死に向かうことをテーマにした『大病人』に変えたという(本人は襲撃後も「脅しに屈せず作品を作り続けます」と宣言)。

主人公は全くしょうがない人ではあるのだが、三國連太郎が演じることによりどこか憎めない、キュートな老人になっているところが魅力。

津川雅彦演じる医師との関係も印象的。

人はどう死ぬか、そして最後の瞬間までどう生きるか。

ファミリア

2023年

121分

山里でひとり孤独に暮らす陶器職人・神谷誠治のもとに、一流企業のプラントエンジニアとしてアルジェリアに赴任中の息子・学が婚約者ナディアを連れてやって来る。学は結婚を機に退職して焼き物を継ぎたいと話すが、誠治は反対する。一方、隣町の団地に住む在日ブラジル人の青年マルコスは、半グレ集団に追われていたところを助けてくれた誠治に亡き父の姿を重ね、焼き物の仕事に興味を持つように。そんな中、アルジェリアに戻った学とナディアを悲劇が襲う。

ウォルト・コワルスキーが役所広司、モン族が日系ブラジル人になった、和製『グラン・トリノ』と言える作品。

一人で穏やかに暮らしていた男。自分の車を盗ろうとした異なる国籍・文化を持つ青年との出会い。少しずつ青年と交流し暴力グループに巻き込まれている青年を救いたいと思うが…という感じでかなり類似点があるので、最後の方になると役所広司がクリント・イーストウッドに見えてくる。

あまり予告も見ずあらすじも調べず行ったので、『男はつらいよ』的な、ファンタジー人情家族物語を想像していたが、かなり人間の暗部に切り込むダークな物語となっている。

見た目以上にさまざまな事態が発生するので、だんだん不条理劇になっていくところが見どころである。

詰め込みすぎになりそうなところを、ひとつひとつ主人公の行動原理やテーマに結びつけ、一本の力強い映画として完成させている。

今作の暴力的側面を担う松重豊、MIYAVIの冷徹な名演、存在だけで画面の格が爆上がりする役所広司、佐藤浩市の存在感、オーディションで選ばれた日系ブラジル人の俳優達のアンサンブルが特別な空気感を放っている。

そして何より吉沢亮は昨年の某映画で「大河の主役を1年やった後、最初の主演映画がこれなの…?」という感じだったので、この作品があって本当に良かったと思う。今作の吉沢亮は凄い。

SHE SAID/シー・セッド その名を暴け

2022年

129分

ニューヨーク・タイムズ紙の記者ミーガン・トゥーイーとジョディ・カンターは、大物映画プロデューサーのワインスタインが数十年にわたって続けてきた性的暴行について取材を始めるが、ワインスタインがこれまで何度も記事をもみ消してきたことを知る。被害女性の多くは示談に応じており、証言すれば訴えられるという恐怖や当時のトラウマによって声を上げられずにいた。問題の本質が業界の隠蔽体質にあると気づいた記者たちは、取材対象から拒否され、ワインスタイン側からの妨害を受けながらも、真実を追い求めて奔走する。

2017年、#MeToo運動が世界中へ広がる大きなきっかけとなった、映画界に蔓延る性暴力告発報道までの記者たちの道のりを描いた作品。

ひたすら取材に取材を重ねる、地道で堅実なジャーナリズムの映画となっている。

実際の記者二名が自身で当時を克明に執筆した書籍『その名を暴け ―#MeTooに火をつけたジャーナリストたちの闘い―』がもとになっている。

今作はプロデューサーにブラッド・ピットの名前がある。彼もかつてワインスタインと共に仕事をしたことはあるはずなので、この作品を製作することは何か彼の思いがあったのだろうか。

これは単純な「男vs女」の話ではない。

悪の巨大権力に向かうには、対立ではなく男も女も共に連帯していくことが重要なのだ。

チームで一本の記事を作り上げていく姿が印象的。

ネタを掴んだら小出しにするのではなく、証拠を固めて渾身の一撃必殺でやらねば潰される、というのは昨年の日本ドラマ『エルピス -希望、あるいは災い-』でも描かれていたことだ。

記者も記者でわりと洒落にならないタブーを犯していたり、彼女たちもまた完璧な人間ではない。

ジャーナリズムは企業や権力が報道して欲しくないことを伝えるもの。そうでなければただの広報だ。とはジョージ・オーウェルの言葉だっただろうか。

いち映画ファンとしても、目を逸らさず観なければならない作品に感じた。

ザ・メニュー

2022年

108分

有名シェフのジュリアン・スローヴィクが極上の料理をふるまい、なかなか予約が取れないことで知られる孤島のレストランにやってきたカップルのマーゴとタイラー。目にも舌にも麗しい料理の数々にタイラーは感動しきりだったが、マーゴはふとしたことから違和感を覚え、それをきっかけに次第にレストランは不穏な空気に包まれていく。レストランのメニューのひとつひとつには想定外のサプライズが添えられていたが、その裏に隠された秘密や、ミステリアスなスローヴィクの正体が徐々に明らかになっていく。

観に行こうと思っている間に劇場公開終わっちゃったなーと思っていた次の瞬間ディズニープラスで早速配信が始まった今作。

アダム・マッケイ、ウィル・フェレルが製作に名を連ねているのも面白い。

絶海の超高級レストランに招待されたのは、コンビニやファーストフードで売られているものを食べようものなら「添加物の味がする!」とかなんとか言ってしまいそうな「食通」の方々。

中でもニコラス・ホルト演じる男がそれこそ絶品で、このレストランのシェフに心酔しておりどれだけあり得ない料理が出てきても、これこそがシェフの哲学なのだと有難がり、向かいに座る女に得意げに料理評論をふるまっている。

どんなあり得ない料理が出てくるかは、観てのお楽しみ。

特に中盤のとある衝撃シーンの後に笑って「これは意表を突かれたな」と言うニコラス・ホルトは最高である。

とはいえそんな彼にげんなりしたシェフが、急に彼に料理をさせ、挙句「不味い」と出来を一蹴するシーンは、「一人前に出来ない人間はそれを語るな」という意味にも聞こえ気の毒である。

だとすれば映画を1本も撮っていない人間は映画を、家を建てたことのない人間は建築を語ったり批評するなということになるのだが、それをクリエイター側が作品内で言ってしまうのは少し品がないように思える。

おそらく「よく知りもしないくせに語るな、調子に乗るな」というメッセージなのだろう。

シェフを演じるのは名前を言ってはいけないあの人ことレイフ・ファインズだが、決して怪演をするのではなく、自然に不気味さを醸し出している。特に終盤に彼が見せる微妙な表情の変化は見逃すことができない。

個人的には何やら不穏な雰囲気が漂う中でまだ全体が謎に包まれている序~中盤あたりが一番わくわくして楽しめたが、「いや何やねんその料理は!そのコンセプトは!」とツッコミを入れながら観るのが楽しい(そして観終わってみれば結構爽やかな後味なのも面白い)。

自戒を込めて、批評すること、消費することについても考える作品である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?