「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第十二講 ロープシン(3)

9

ところで、ここで引用されている五木寛之「蒼ざめた馬を見よ」は六七年の直木賞受賞作ですが、

「しかしロープシンは、日本語に訳されたとたん、黙示文学の系統からばっさりと断ち切られている。従って五木氏の小説にはもちろん、黙示文学的要素は全くない」

――とあるのは、まあ、ある意味、文学史的には当然の批評とはいえ、五木寛之氏は彼なりに、日本というユダヤ的な知識のない素地において、あたう限り「黙示的」もしくは「黙示的であろうとする」作品を描いたのです。

その前に――、

今の若い人は、「五木寛之」という作家さんが昔、どのような存在だったか判らないと思います。最近では、なんだか親鸞とか深甚なエッセーとかを書いている白髪のお爺さん、というか、言ったら辛気くさい、どっちかいえばネガティヴな印象じゃないか、と思います。三二(昭和七)年生まれの今八八歳だから、それは仕方ありません。が、しかし、六六年、まだ小説という媒体が、他のどのジャンルにも脅かされていなかった、小説が小説であることが「価値」であった時代にデビューした時の五木寛之は、それはもう颯爽とした、エンタメ界の新時代の若きホープであり、ジャンルを超えた「時代」そのものの旗手だったのです。いや、それ以上の「何か」である存在でした。

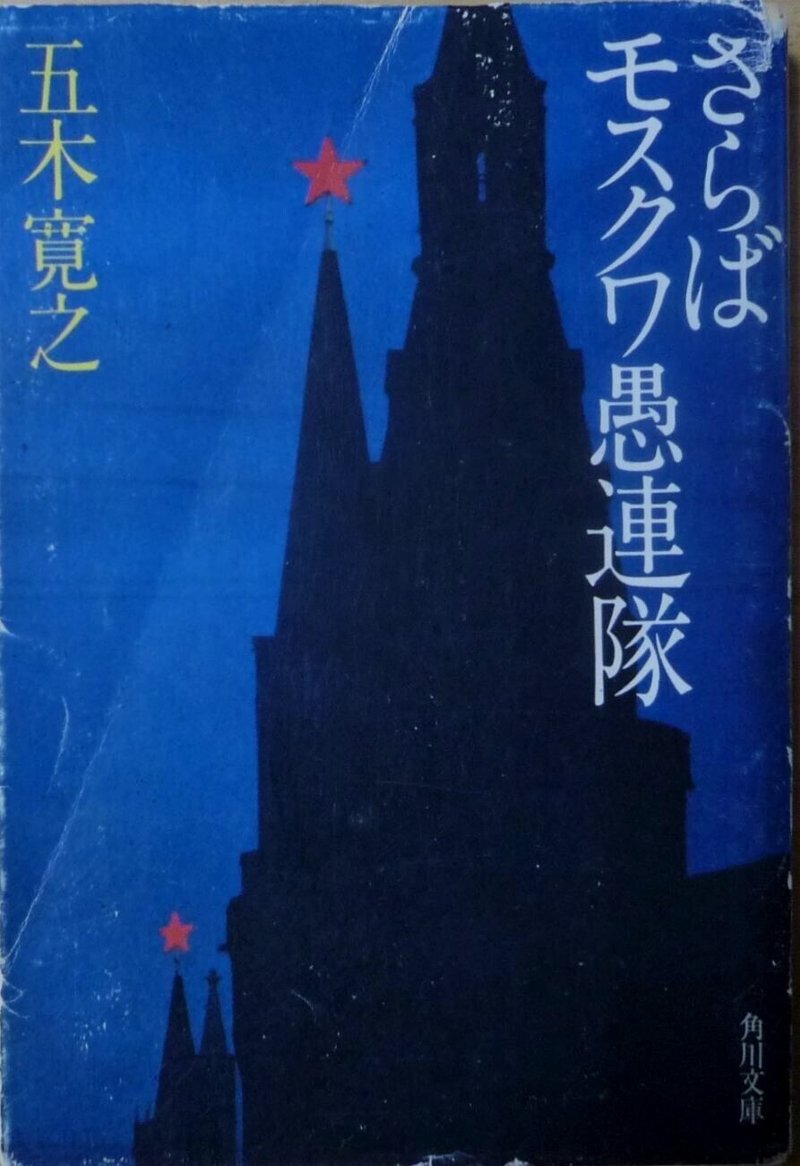

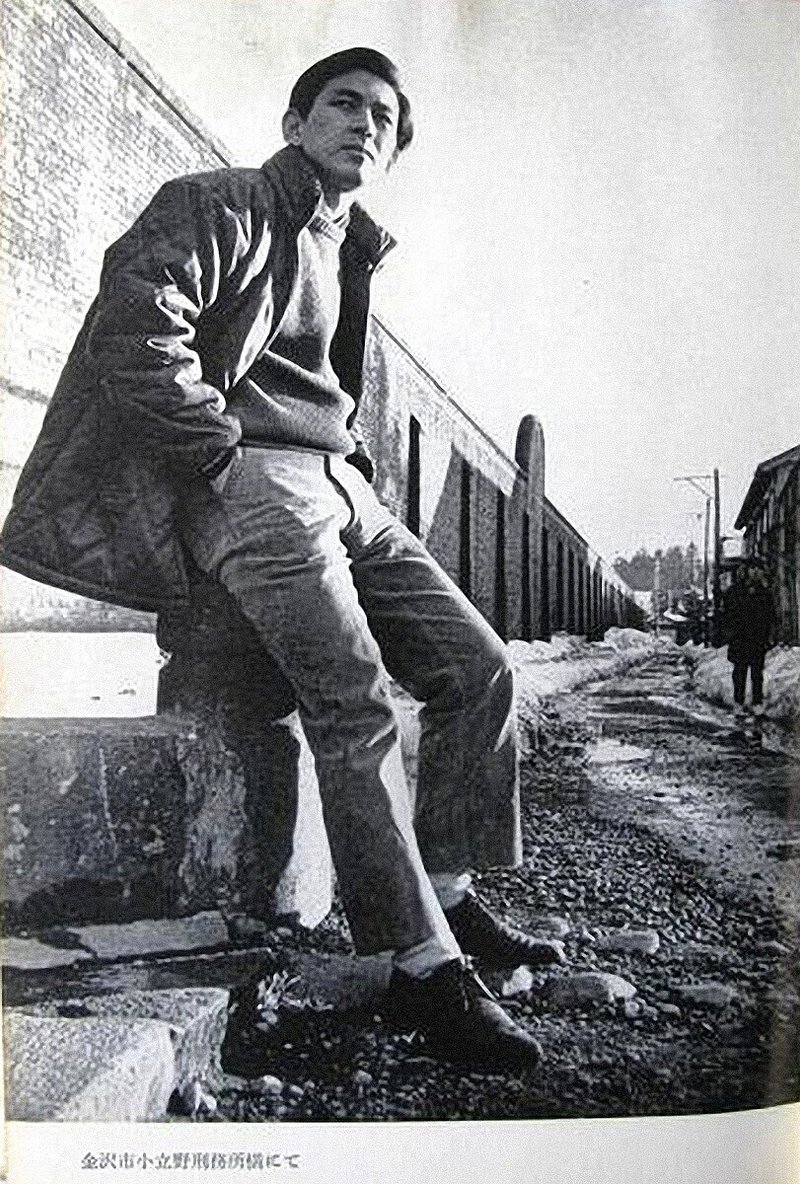

△「蒼ざめた馬を見よ」単行本に付された著者近影六七年にデビュー作をタイトルにした「さらばモスクワ愚連隊」の単行本(短編集)が刊行され、その後書きが、今、私の手もとにある角川文庫版(七九年刊)にも収録されていますが、同じ本の解説で(私より一歳年長である)中島梓氏が書いているよう、とにかく氏は「カッコよさ」を身上にしていたのです。当時の文芸の世界でのヒップスターとでもいうか。本人自身もスタイリッシュだったし、作品もそうですが、なんというか、立ち居振る舞い、発言、全てが「カッコよかった」。これに尽きます。ただ立っている様を写真で撮っただけで、もうカッコ好いのです。作家の近影などは、昔から有りますが、いつの時代にも多少の演出があったにせよ、自分自身を「商品」として写真を撮らせ、売り出した作家は彼が最初かも知れません。

五木氏の処女単行本の後書きを、一部、引用すると、

「私はもちろん、文学をやる積りでこれらの作品を書いたのではない。私が夢みたのは、一九六〇年代という奇妙な時代に対する個人的な抵抗感を、エンターテインメントとして商業ジャーナリズムに提出する事であった」

――これは、それまで「中間小説」という変な呼称(これはもう、死語でしょう)だった、つまり純文学ほど高尚にならず、かといって大衆小説ほど低俗な娯楽作品へは流されない、「中間的」な小説、という意味で、戦後、一部の志ある作品がそう呼ばれていたのですが、六〇年代後半には、もう、それすらも形骸化していました。そういうエンタメの衰微してゆく趨勢に対して、敢然と挑戦状を叩きつけたのが、五木寛之だったのです。私は、いつものことながら、少し遅れて七〇年頃から、そのデビュー作を追いかけるように読みついでいきました。

旧ソ連時代を舞台にした「さらばモスクワ愚連隊」でデビューし、次に国際的謀略をテーマに「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞を獲り、当たるべからざる勢い、というか。今なら「五木無双」という感じでした。文壇デビューこそ三十代半ばと遅いようですが、実はそれ以前からCMの作詞や作曲まで手がけ、六三年にクラウンレコード会社が発足した時には、専属作詞家として迎えられたといいます。あまり知られていませんが、CMソングでは「日石灯油」「花王石鹸」など、聴けば誰もが判る短いフレーズで人の心を捉える術をもう身につけていた。むろん下積みの時代もあったでしょうが、それも作品に活かされており、作品も海外を舞台にしたものが多く、なんというか、いまだ地方などはまだまだ貧しい日本社会を離れて、世界という広い視野から逆に日本を視つめ直す、といった姿勢が初期から見られました。それも、日本にいて資料だけ見て書いたのではなく、実際に著者が現地に行って、その紀行の代わりに小説化しているのです。

今の人には想像もつかないでしょうが、六〇年代には、まだ海外旅行が庶民のものではなく、当時、TVで人気番組だった「アップダウンクイズ」(六三年から)の副賞はハワイ旅行が売り物で、「夢のハワイ旅行」を獲得するために全問正解を目指していた、と記憶します。そもそも戦後すぐはGHQにより渡航制限が課せられていました。商社マンや留学生以外の渡航は原則、認められず、六四年までは一年間に五百ドル以上の外貨持ち出しは禁止されていました。一ドル三六〇円がレートの時代ですから、土台、旅費以外に、一八万の資金がないと海外旅行自体が出来なかったのです。その頃のハワイへの旅費は、約五〇万とも言われていますから、庶民にとっては本当に「夢のハワイ旅行」でした。

久生十蘭の戦後すぐの短編に、いくつか、そうした制約をくぐって海外旅行をする話がありますが、実際には、一般市民には、ほとんど不可能でした。小田実の「何でも見てやろう」(六一年)という破天荒な旅行記が人気になりましたが、彼は、最初、米のフルブライト奨学金で渡米してから、一枚の帰国用航空券と二百ドルだけで世界中を回ったのです。一種の闇ルートでした。しかし、それも米の奨学金に応募して合格しなかったら出来なかった。一回五百ドルまでという以外の制限が解除されたのは、ようやく六六年で、それ以前にヨーロッパ旅行などが出来たのは、よほどの余裕がないと不可能だったのです。

五木氏は、CM作詞などで金を貯めて、六五年に結婚し、新婚旅行としてソ連や北欧を旅したといいます。六八年には、(たぶん小説の印税で)再び渡欧して、パリの五月革命を体験し、ブルガリアのソフィアやチェコのプラハなどを旅しています。

一口に百ドルとか言っても、当時の池田内閣がケインズ的思想を取り入れて、「所得倍増計画」を政策として打ち出した六〇年に、大卒の初任給は一万八〇〇円。これを野党や新聞は、「大ボラ」と酷評しましたが、六年後の六五年には公約通り、これが二万一六〇〇円となった、との統計があります。別な資料では、五九年の実質国民所得は四五万三〇〇〇円で、七三年には一七四万八〇〇〇円とあります。高度経済成長とはいえ、倍増どころではないことが判りますが、それでもなお、庶民が海外へ「遊び」で出かけるには、まだまだでした。

比較すると、五木氏の旅行が、かなり恵まれたものだったことが窺えます。氏は早稲田大学露文科の出身ですが、バイトや売血で稼いでいた学費が払えず途中で除籍されているので、逆に普通のサラリーマンではない世界に跳びこみ、成功した結果でしょう。

いずれにせよ、五木寛之が描く「世界」は、小田実の貧乏旅行とも違い、「兼高かおるの世界の旅」とも違う、それまで日本人がまったく見たことのない「世界」であり、その別な貌でした。カレリアだのソフィアだの聞いたこともなかった都市名も出てきて、しかもそれが必然性がある。今まで日本人が知らなかった「世界」を彼は描いてみせたのです。戦前に久生十蘭の仏蘭西や谷譲次のメリケンで描かれた世界とも異なる、それはある種の思想性を帯びた、あえて言えばポストコロニアリズムの先駆的作品でした。

10

私は、父石沢英太郎が五木氏の愛読者だったので、処女作や「蒼ざめた馬を見よ」の雑誌からの切り抜きを大事に仕舞っているのを見ています。後年、五木氏が福岡に訪れた際、照れくさそうに、その切り抜きを取り出して、この表紙にサインをお願いします、と頼んで快諾されたそうです。

石沢は終生、エンタメであるミステリ作家でしたが、青春をすごした満州電業時代は、満鉄の演劇サークルで芦田伸介氏らと芝居をし戯曲を書いたり、日本に引き揚げてから、九州は福岡に移ってからも、地元の詩の同人に名を連ねるなど、わりとブンガク志向だったのを知っていました。

彼はSFは判らなかったようですが、それでも、最も高く評価したSFが半村良氏の「箪笥」(七四年)や「ボール箱」(七五年)でした。特に後者は、かなり衝撃的だったらしく、「こういう作品が描けたらなあ」と感歎まじりに言っていたのを、まだ憶えています。これらは、よい意味で通俗的な作品が多い半村氏のSF作品の中ですら、ちょっと異色な、それこそ純文学誌に載っても少しも可怪しくない、短いながらも異界の眼差しを感じさせる小説です。七三年には、氏は「産霊山秘録」で第一回の泉鏡花賞を受賞していますが、そのすぐ後で「幻想と怪奇」誌六号に載った「箪笥」は文壇でも評価が高かったとも聞き及んでいます。それに「ボール箱」は筒井康隆氏の「七五日本SFベスト集成」に収録された名作です。

今では二つの作品とも、名アンソロジスト日下三蔵氏編纂の「日本SF傑作選六 半村良」(早川文庫 一八年刊)で読めます。また「箪笥」は氏が戦時中、学童疎開していた石川県能登の方言で語られていますが、その他能登半島を舞台とした作品をまとめた「能登怪異譚」(集英社文庫 九三年刊)がキンドル本で読むことが出来ます。この作品は舞台化され、白石加代子氏が「百物語」で板に乗せて一番の人気演目になったことでも有名です。

「ボール箱」というのは、「オール讀物」七五年七月号に掲載されたショートショートと言ってもいいほど短い作品ですが、筒井氏の解説を読むと――、

まず筒井氏に星新一、小松左京の両氏から「半村さんの「ボール箱」という変な小説、読んだか」「今月号の「オール読物」に載っているよ」と知らされて、早速一読しビックリしたと記しています。「こんな変な話を読んだのは初めてである。彼の作品系列からもだいぶはずれている。……論理的にはメチャクチャであり、作者はそのメチャクチャさを特に正当化し、読者に納得させようとはしていない。日本SF史における「変な作品」ベスト3に入る短編であろう」とあります。自ら「変な話」の作り手でもあり、理論武装して小説を語る筒井さんが、ここまで絶賛する作品はそう多くありません。

その作品では、段ボールの一人称「私」で始まり、平べったく折りたたまれた「身体」が箱に組み立てられるところからボール箱として「誕生」したのだ、という意識が生まれます。周囲にいる仲間たちと気持ちは一つで、それは満たされること。何かで満たされるのが、ボール箱の生きがいなのです。その後、段ボール箱として、いろいろな用途に使われた挙げ句に、捨てられ、公園に放置され子供の遊び道具にされ、そしてボロボロになった「私」は、公園の池に風で寄せられ転落します。段ボール紙の「私」にとって水は怖いものです。だが、その恐怖も、しだいに段ボールに沁みこんだ水と一体化し、今までとは異なる「満たされる」快感に変わり、「私」は陶酔してゆきます。

「「もう死んだっていい」

私はつぶやいた。これほど完璧に満たされたボール箱がほかにあっただろうか。これほどの快感の中で一生をおわった者がほかにいるだろうか……。

もう時の観念も必要なかった。満ち足りた私は、ジワジワと融けながら、今も愉悦の中にいるのだ」

――と切ない歓喜の中で、一個のボール箱の人生(?)の物語は終わります。

これをどうして私が石沢との関係で強く憶えているか、というと、その少し前、六〇年代末期から七〇年代初頭にかけて、まだ学生運動が盛んだった頃、家に近所の九州大学から九州産業大学までの雑多な映画好きの学生たちが入りびたったことがあり(石沢は地元で映画評論をしていたので、その縁だったと思いますが)、その折り、石沢は数人の学生を相手に、自分はこういう作品を考えていて、それが何というか理想の小説じゃないか、と考えている。といった前置きで、次のようなことを言っていたのを記憶しているからです。

「僕の考えている小説の限界っていうのは、なにも人間が小説の主役じゃなくてもいいんだ。たとえば、植物のモノローグでも小説は成り立つと思っている。一個の種子から生まれ、芽吹いて、ツタ草のツルが空中を伸びていく。そのツルが太陽の光を浴びて、その光線や熱を感じる。そんな感覚を文章で表してもいい。そしてツルは本能的に、なにかにしがみつこうとする。そのしがみついた先が樹木でも何でもいいんだけど、それに接して、それにぐるぐると絡まる様子を植物の視線、というか、立場から描いた、そういう小説があってもいい、と僕は思っているんだ」と。

その場で聴いていた学生たちは、一体この先生なにを言っているんだろう、と意味が判らないようでしたが、私には理解できました。そして、なんとなく、今まで知らなかった石沢の別な内面を垣間見た思いすら感じたのです。それは、ふだん、エンタメのミステリを書いて、それを論じている時ですら、絶対に他人には見せない、別な表情と言葉でした。

それから数年後、半村氏の「ボール箱」は、まさしく石沢の理想の小説に近いものだったのでしょう。その年に半村氏はSF作家であるにも関わらず、さすがの文壇も氏の活躍を無視できず、ことさら彼のSF作品を無視して、彼の水商売の体験をもとにした「雨やどり」で直木賞を受賞しました。日本SF界の第一世代で直木賞を受賞したのは半村氏一人だけです。どうしても自分の目の黒いうちは、SF作家などに直木賞をやるわけにはいかん。と言い放った選考委員が当時、いたそうですから、やむをえません。

しかしながら、半村氏の「箪笥」といい、この「ボール箱」といい、ひょっとしたら氏の本領は、SFや伝奇小説などの、また銀座の通俗小説でもなく、こちら側にあるのかも知れないな、と思わせる、それらは作品でした。こういう作品は、まったく文学の方に属する小説でしょう。断じて通俗小説や大衆小説ではない。泉鏡花賞受賞作家の名に恥じぬ幻想綺譚です。

そして石沢もまた通俗ミステリの書き手として作家人生を全うしましたが、九州在住の仲間内でやっていた半同人誌などには、自伝小説めいた作品(主に満州時代の挿話)を書いてもいました。ミステリ小説家になる前は、あるいは満州で本式の戯曲を書き、本土に帰ってからは詩人の集まりに顔を出し、地元の芸術家のサロンにも出入りしていた彼は、本当は通俗作品より以外の何かが書きたかったのかも知れない。あるいは、それを押し殺して、通俗ミステリを書いていたのかも知れない。だが、それでは、まずお金にならない。だから、ミステリを書く。しかし身は売っても心は売らない、といった意地で、彼は、テーマ主義のミステリを好んで描きました。これは、量産を強いられるミステリ作家としては致命的なことで、どうしても寡作にならざるを得ません。しかし、ぎりぎり、家族を筆一本で養うだけの限度いっぱい彼は生涯、テーマ主義のミステリという枠を守っていた気がします。それが幸福だったのか、そうではなかったのか。私は振り返って、漠然と、そんなことを思う時があります。

11

さて、話を五木寛之に戻すと、彼が闘おうとしていた仮想敵とは、実に「そういうこと」でした。つまり、ここで措定された問題は、自分の作品がエンタメであることを強調する五木氏自身が、なおどこかで「文学」を信じているところに在るのです。しかし、それでも彼は自分はエンタメで勝負する、と宣言した。いわば既成の「文壇」にケンカを売ったわけです。

別項に書いた生島治郎氏との対談でも、氏は、ちょうどその頃、一回目の休筆の時期だったので、出放題のことを語っているのですが、「ハードボイルド作家とエンターテイナーが(芥川)龍之介なんか論じると、また大衆作家のコンプレックスの裏返しなんてからかわれるぞ(笑)」などと茶化しているのですが、そこで論じられていることは非常に真面目で真摯な文学論、いや、ブンガクがファインアートだとしたら娯楽小説は大衆芸術だが、芥川が死ぬ前に感じ取ったブンガクの危機とは、実は、大衆芸術が量でありファインアートが質だったことの間の壁が崩れてきたことではなく、大衆芸術が量であると同時に質でもある時代が訪れつつある、と気づいたからだ。といった真剣なものです。

生島は「純文学と娯楽小説の間に差別はない。だが区別はある」と言っています。「はっきり、ジャンルの区別はあって、それを区別だと意識しないから、逆にコンプレックスが生じる」とも。

しかし、それほど単純な話ではありません。これは、おそらく、今でも通用する問題だと思うのですが、あらゆる差別がそうであるように、そもそも作家の「出自」というものが、すでに差別の源流になっているのです。つまり、その作家が、どこからデビューしたか、という時点で、もう差別構造に組みこまれているのです。

ミステリとかSFを書いている人は、内輪の評判とかがあるので、それに気づくのが遅いか、あるいは鈍感にも全然気づかないだけで、その「差別」は厳然とありましたし、今もある。小説界のヒエラルキーと言ってもいいでしょう。

今では、「文壇」という言葉(概念)そのものが、死語に近いと思いますが、六〇年代は、そうではありませんでしたし、実際には、今でも、そうした差別構造はあります。付言しておくと、文壇それ自体には、上下の区別はなく、純文学も娯楽小説も引っくるめて「文壇」です。

しかしながら、当時、ハッキリとあった(あるいは今でもある)ヒエラルキーとして、まず、純文学と中間小説(エンタメ)の区分があり、後者にもA級からC級まで、あるいはZ級にいたるまでの、さまざまな階層がありました。これは雑誌では、書店などで露骨にゾーニングされていたりもします。Z級の小説誌はたいてい官能系が多いので、本当に子供が触れてはいけないように区分されていた、と記憶します。そもそも、真っ当な書店には置かれていませんでした。

一言で言えば、エンタメ界では、「小説現代」(講談社)、「オール讀物」(文藝春秋社)、「小説新潮」(新潮社)の三つが「御三家」と呼ばれる媒体で、これに載っている人は、いずれも直木賞作家か候補に上がる作家さんでした。それ以外の傍流として「小説推理」などは、ミステリ専門誌としては評価は高かったでしょうが、しょせんB級あつかいです。SFマガジンなど、キワモノ中のキワモノでしょう。

そして同じミステリでも、江戸川乱歩賞を受賞した作家たちは別格でした。これは歴然とした差別として、目に見えて在りました。おそらく今でも変わっていないでしょう。どう違うか、というと、まず原稿料の値段が違う、出版社の待遇が違う。本を刊行する時の初版の刷り部数が違う。なにもかも違うのです。一番、簡単に判るのは、その作品が(出自はともあれ)直木賞を獲るか獲らないか。もし獲れば、一流への参加となりA級ですが、獲らないと永久にB級あつかいです。私は石沢の周辺にいた、地方文士たちを眺めてきましたから、受賞して生活や態度が一変する様子はつぶさに観察しています。

ゆえに、エンタメなら売れるか、というと無論そんなことはなく、最近では流行作家の大沢在昌氏ですら、最初の十年間は「永久初版作家」と自嘲していたほどです(つまり初版しか売れず、その後は絶版品切となる)。それが直木賞を獲った後では、むろん、作家の成熟、作品の完成度などが上がった結果とはいえ、十万部以上をキープしています。ミステリでも乱歩賞を獲ったら、黙っていても初版で五万部は堅いと言われる。むろん直木賞を獲れば、もっと確実に「売れる作家」の仲間入りです。

五木寛之氏の次の回に直木賞を受賞したのは、先に述べた生島治郎氏で、次が野坂昭如氏です。この頃は、受賞=売れ行きとは行かなかったし、今では出版界全体の構造不況のせいで浮き沈みはありますが、それでも知名度が違いますから、やはり受賞のアドバンテージは大きい。

石沢は、むろん、直木賞とは無縁の世界でした。奇しくも大沢在昌氏と同じ双葉社という版元のミステリ誌の新人賞で世に出たのですが、文壇では傍流も傍流の存在です。だから、はじめから賞罰とは無縁の作家業だと思っていたのですが、一度やっつけ仕事で書いた短編が推理作家協会賞を獲って、家族全員青ざめたことがあります(まあ、推協賞では受賞しても売れ行きとは関係ないのですが)。

それは、もう、今は時効でしょうから、言いますが、実は〆切間際になってストーリーが出来ないので、家族総出で、昔の海外ミステリ誌を探し読み、使えそうな短編の発端をテーマに借りたものでした。それは、完全な剽窃とは言わないまでも、もし万一、抗議や物言いが付いたら抗弁出来ないことです。ミステリ界には「ミステリの鬼」と呼ばれる怖い人がいるので、誰か気づいたかも知れませんが、何ごともなく事が収まり全員がホッと安堵したものです。こんな姿勢で書いてるんだからブンガクも何もあったもんじゃない、と思うのですが、意外に、そうしたやっつけ仕事の方が評判が良かったりするので、小説は魔物です。

ともあれ、七〇年前後には、そうしたヒエラルキーが厳然としてあり、特に純文学の世界では、まだなおも私小説が幅を利かせていたのです。フィクションだ作り物だ、という理由だけで純文学の世界からは、どういうジャンルであれ中間小説は「通俗」のレッテルを貼られていました。

ミステリはその最たるものであり、SFなんて、もう見向きもされない。そういう時代だったのです。私小説は、その後、(文学の在り方自体、大江健三郎以後、なにか変わっていったせいもあり)、書き手がどんどん鬼籍に入ることで凋落して、現在まだ現役で私小説を書かれている人は、佐伯一麦氏や西村賢太氏くらいでしょうか。絶滅危惧種です。しかし六七年当時は全然、ちがったのです。

五木寛之は、そうした時代において、「一九六〇年代という奇妙な時代」に対する個人的なレジスタンスとして、あえてエンターテインメントを選んだのだ、と宣言したわけです。その意気やよし、とばかり言ってられないタンカです。一度でも転んだら袋だたきに合うような状況を自ら作ってそこに追い込んでいる。それが後書きにあるのですから、読んだ人間で、状況を少しでも把握していれば、誰だって判る。続けて、彼は、

「私は、これまでの概念とは逆に、自分の小説の方法を量の側から追求してみようと考えていたからである。そのために、エンターテインメントの要素であるカタルシスやメロドラマチックな構成、物語性やステロタイプの文体などを、「目的としてではなく」手段として採用することを試みた。

したがって、私は自分の作品を、いわゆる「中間」小説とも大衆「文学」とも思ってはない。私は純文学に対応するエンターテインメント、つまり〈読み物〉を書いたつもりである。落語は〈はなし〉であり、ボリショイ・サーカスは〈見せ物〉である。チャップリンは〈喜劇役者〉、ビリー・ホリディは〈歌い手〉、セロニアス・モンクは〈ジャズメン〉であって、それ以外の何者でもない。文学に文学の思想と方法がある如く、〈読み物〉にも読み物の思想と方法があると思う。その方法を駆使して、言いたい事を言おうと思うと試みた」と言います。

かなり気負った言葉ですが、これに対して、当時、ハードボイルド作家として旭日の勢いだった河野典生氏が、ちょっとピントの外れた物言いをつけて、本筋と離れた場外乱闘があったりしたのですが、とにかく、五木氏が言わんとするところは、誰の目にも明らかだったのです。少なくとも七〇年を目の前にした日本がおかれた状況を把握している人間にとっては、それは自明のことでした。出版状況のことだけではありません。日本のことだけでもない。世界とその中における日本の状況すべてです。

12

ザッと展望しただけでも、六〇年代後半の国際政治情勢は極めて緊迫したものでした。少し前から主な事件を列挙すると、

六三年、ベトナムでクーデタ、ゴージンジェム大統領殺害。

六四年、中国、初の核実験。

六五年、ベトナムで北爆開始。

六六年、中国で文化大革命。

六七年、第三次中東戦争。欧州共同体(EC)発足。西アフリカ、ナイジェリアで内戦(ビアフラ戦争)。佐藤栄作訪米後、小笠原諸島返還が決定。

六八年、中欧でプラハの春。ベトナムでテト攻勢。ソンミ村虐殺事件。パリ五月革命。ロバート・ケネディ暗殺。ワルシャワ条約軍チェコ侵攻(チェコ事件)。仏、サハラ砂漠で水爆実験。

六九年、中共、新規約に基づき反ソ路線を打ち出す。その後、ウスリー川にて中ソ武力衝突。リビアでカダフィによるクーデタ。中国、地下核実験。

七〇年、シリアでアサドによるクーデタ。この間、水面下でキッシンジャーによる米中越和平交渉。

こうした中で、五木寛之はデビューし、既成文壇に対して挑戦状を叩きつけ、あえてエンタメを志向する宣言をしたのです。もとより才能がなければ出来ないことであるし、また、まず売れなければ意味がありません。作者名が決して出ることがないCM作詞から、物書きの生活を始めた氏は、自分の才能と商品価値を冷徹に量っていたのでしょう。だからこそ、処女単行本の後書きで、あのような「挑発」を行ったのでだと思われます。

七五年ごろに、語学研修の名目で行ったパリで、私が知り合った日本人の友人は、早大在学中の哲学好きな文学青年でしたが、その頃、「最近の五木寛之は構造主義を意図的に作品に持ちこんでいるようで、それが少し鼻につくんだよな」、とか言っていました。パリでは夏になると、ほぼ市民の大半がヴァカンスに出かけます。それは海外から留学している人も同じで、市内に残留しているのは、観光旅行客目当ての商店くらいです。

その語学研修ツァーでは、あるアパルトマンが、私に振り当てられ、それは中東のどこかからパリに留学している女性の部屋でした。彼女は夏のヴァカンスを故郷の中東で過ごすため、一室が空き部屋になり、そこに私のような日本からの研修生を泊めたわけです。そういう次第で、私はたった一ヶ月間だけ、一人きりでパリのアパルトマンのその空き室の一室にホームステイしていたのですが、私の友人は部屋割りの関係でルームシェアとなり、同室のドイツ人青年と哲学用語とブロークンな英語だけで会話を成立させていたそうです。文法が多少アヤシクとも、単語だけ並べれば哲学のようなジャンルは意味が疎通しますので、それで十分なんだ、と言っていました。

七五年当時の私は、まだ構造主義がなんたるかを、よく理解していなかったので、彼の言っている意味が十全には判らなかったのですが、さすがに八〇年代になって理解し始めました。

私は、もともとブンガクな人でもない上に、テツガクな人でもなかったので、そういうタームに天からうとい、というより単に無関心だったのです。ところが、あれは八四年でしたか、SF界で知り合った、当時、慶応大学の教養部の教官だった巽孝之氏がアメリカのコーネル大学に留学する直前に、彼から柄谷行人氏の「隠喩としての建築」を提示され、「今自分が考えていることの大半はここに書いてある。だから自分が日本にいない間にこれを読め」と言われて、仕方なく読んでから、だんだん現代思想といったものに近づいていきました。

そういう私ですから、文学の世界については、よく事情が判らないのですが(というか、意識して純文学を読んだことすらありません)、七七年から七八年頃を分水嶺として、純文学の世界に、あたかも地震による液状化のような現象が起きて、なにか色々なことが一変したように思います。液状化、というのは、つまりその変動が不定形で形のあるものではなく、りんかくが極めて曖昧なまま生じた、そういう変化だったからです。

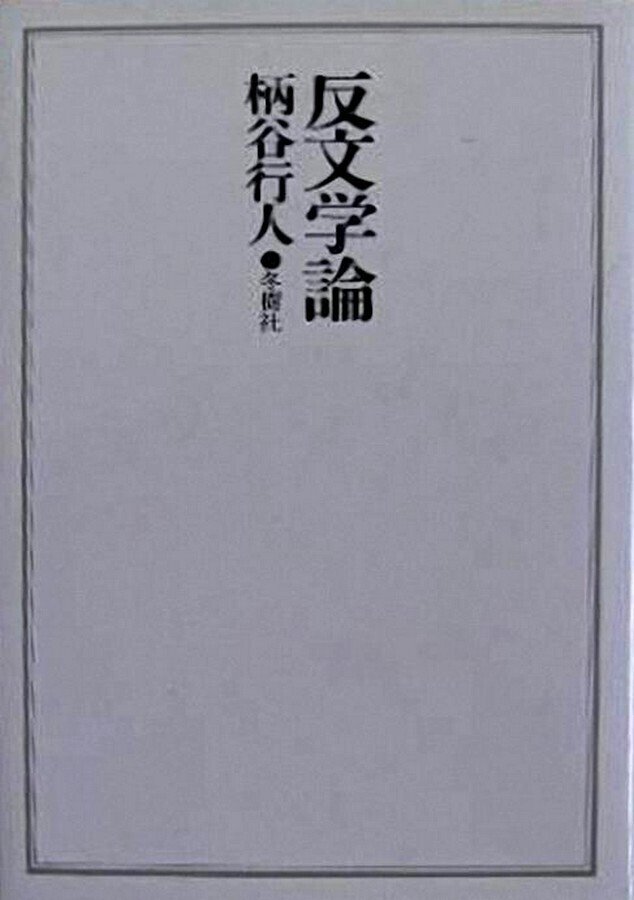

モーセの講読の時に、私が最後に引用した柄谷行人「反文学論」がちょうどその頃に書かれた文芸時評なのですが(※)、本当に、その時期に変動が起きた、という印象でした。この(結果的にそうなった)書評集では、柄谷氏は米の文芸批評家の理論を「勉強」している大江健三郎氏には異様に冷たく強くあたり、その大江氏の影響下に初期にはあって、そこから何とか脱しようとして、独自の境域に達した(まだ新人時代の)中上健次氏を高く評価しています。柄谷、中上の両氏は後者がデビューする前からの友人だった由ですが、別に友人だから誉めているわけでもなく、互いに文学的な戦友のような関係だったようです。中上は柄谷にフォークナーやエリック・ホッファーなどを教えられ、かなり深い影響を受けています。しかし、この時期に、大江健三郎を貶め、中上健次を称揚する、というのは、文学の道を進む人間としては、かなり勇気のいる行動だったと思われます。

というよりも、普通の文芸時評をやる人だったら、まず誉めないような作家を誉め、取り上げるだろう人を取り上げない。柄谷氏は大江氏が当時「勉強」しているらしい海外の文芸批評家の大半をどれも二流と極めつけ、しかも彼らは主に米の大学の文学部で古典を研究している。現代文学など見向きもしない現実がある。そして、一番日本と異なるのは、そうしたアカデミックな研究成果である批評が、大学から一歩も出ない。つまり現実社会に還流されずに、現実の作家らに何の影響も与えていない。それが米の作家と批評家のジレンマなのだ。という冷徹な事実を述べていました。まったく身も蓋もないのですが、それが海外の文芸批評の実態であって、なんでもかんでも取り入れる日本の文壇とは全く別の世界なのだ。と言います。それを知らずに能天気に、米アカデミズムの批評を方法として取り入れよう、などという大江氏に反撥していたように思います。それゆえか、柄谷氏がこの本で多少批判的にでも取り上げるのは、中島梓氏のマンガや演劇まで視野に入れた文芸批評であり、文壇では色モノあつかいされた小林信彦の戦後史を描く小説であるのです。

※)「反文学論」は当初、東京新聞の文芸時評として七七年三月から翌七八年十一月まで連載され、七九年に冬樹社から単行本として刊行。九一年に講談社学術文庫、一二年に講談社文芸文庫より刊行された。著者の唯一の文芸時評集。

柄谷氏は、一応、漱石論で純文学誌「群像」新人賞を獲って文壇に出た人なので、はじめは皆んなブンガクな人なのか、と思って、この月評の仕事もそういう流れで来たのだと思いますが(氏の作業で文芸時評はこれのみ一冊だけです)、しだいに変貌を遂げ、「引喩としての建築」から、さらに「探究」あたりで私の理解を超えたので、付いていくのを諦めました。

おそらく、氏はアカデミックな世界にいる、思想家なのでしょう。そういう人が、たまたま文学界の液状化の時期に時評を担当したのは、本人にとっては不運だったかも知れませんが、ブンガクにとっては非常な幸運だったと思います。何かが決定的に変わるその活断層のようなものが、ここには明瞭に顕れているからです。柄谷氏が大江氏を敵視するのは、冒頭に引用される大江氏が「日本の現代文学の批評が方法的ではない」といった主張に反撥するからで、後書きに換えて別な文章が抜粋の形で掉尾を飾っていますが、そこには、(自分は文学の現場から遠のいていたし、やりたいことは他にある)と、またもや身も蓋もないことを述べた後で、

「(文学に)いま何が必要かとむりに問われれば、私は「理論」だと答えるだろう。それは大江健三郎のいうような理論ではなくて、たとえば中上健次の「理論」とか、小島信夫の「理論」といったものである。すなわち文学理論ではなく、「文学」に対抗する理論なのだ。逆にいえば「文学」に対抗するかぎり、その語のもとの意味において、「理論的」であることは避けられないのである」

――と語っています。そして文庫版(九一年)の後書きでは、氏は、

「この時評を書いた時期が「近代文学」の終焉がはっきりする転換期だったからである」

――と記しています。ここで氏が言う「近代文学」とは文字通りの意味ではなく、おそらく戦後に発行された文芸雑誌の「近代文学」および、それが牽引した戦後文学の終焉、という意味なのだ、と解釈されます。「近代文学」誌は、荒正人、平野謙、本多秋五、埴谷雄高ら諸氏によって創刊され、その多くは戦前のプロレタリア文学の流れを引く作家でした。また吉本隆明や辻邦生ら有望な「新人」に近代文学賞を受賞しています。

なんだか途方もない大回りをしているようですが、おそらく五木寛之氏が言っている「読み物の思想と方法」というのは、柄谷行人氏が言っているような意味合いなのだろう、と私は勝手に考えています。そして、少なくとも「蒼ざめた馬を見よ」までは、五木氏はそれに成功していたのではないか、とも思っているのです。

PREV | NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?