「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第十一講 モーセ

9

では、なぜシナイ山がアラビア半島のミデアンの部族神ヤハウェにとって「神の山」なのか。申命記第四章にはホレブ山のことをヤハウェが思い出させる言葉がありますが、民が麓で見上げると「山は火で焼けて、その炎は中天に達し、暗黒と雲と濃い雲とがあった」と回想しています。これはどう見ても火山の描写だと思うのですが、あいにくシナイ山は火山ではないし、シナイ半島のどこにも火山はありません。

そもそもエテロはどうしてその山にモーセらが潜んでいると判ったのか。

このあたり、やや資料の取捨選択がランダムで時系列が混乱しているのかも知れませんが、この章では、地理的に言うと、先にシンの荒野を出発し、レピデムに宿営し、その際、ヨシュアが襲ってきたアマレク人と戦っています。

ただし、ここで唐突に出現するアマレク人も考えてみると奇妙です。アマレク人は第五講ギデオンの項で記したように、元はエサウの子孫で同族だったのですが、いつしかイスラエル人の敵となっています。それはいいとして、彼らの居住地はネゲブで、カナン南部の砂漠地帯です。位置的には、死海の南西にあり、中心都市はベエルシェバです。どう考えても彼らがシナイ半島に現れる道理がないのですが、聖書における彼らの出現の意図が、よく判りません。

ただ、本来「ネゲブ(Negev)」とは古代ヘブライ語で「乾燥」を語源とした「南」の意味ですから、エドムを含むもっと広い沙漠地域を指していて、アマレク人も他で言及されているものとは違う部族なのかも知れません。それにしても、このアマレク人たちは神出鬼没です。

民数記第十四章を見ると、斥候のヨシュアら二名のカナン攻略に賛同しなかった十人の斥候は、神罰覿面に、まず疫病で倒れ、次にカナン侵攻の戦いに不服従だった民は「その山に住んでいたアマレクびとと、カナンびと」が彼らを「撃ち破り、ホルマまで追ってきた」とあります。ユダヤの敵どころか、ヤハウェの意志にそって都合よく現れる彼らは、敵というより、ヤハウェの使い魔(代理人)のようです。

ところでホルマという地名は、同じ民数記第二十一章では、その前の章でアロンが死去した後、ネゲブに住んでいたカナンびとアラデの王が民を数人、捕虜としたため、民が神に祈ると、彼らの都邑をことごとく滅ぼし、捕虜は帰ってきます。ためにその処の名は「ホルマ」と呼ばれた。ともあります。しかし、ずっと先の時代ですが士師記第一章には、ヨシュアの死後、カナン侵攻を引き継いだユダと兄弟シメオンがゼパテに住むカナン人を撃ち滅ぼし、ためにその町の名はホルマ(絶滅)と呼ばれた。ともあって、どうも不吉な名前ではあるのですが場所も時系列も一定しません。

「ホルマ(Hormah)」とは、ウィキペディア英語版の項目では「壊れた岩」「禁止」「破壊に捧げる」などの意味がある由ですが、ある時はユダヤ人の敗北(というか不服従な民を罰しての敗北ですが)の場所であり、またある時はユダヤ人の勝利の場所でもある。妙な両義性をもつ地名です。その後、ダビデの時代には彼が流浪生活を送っていた際に訪れたシメオン人の町の名でもあり、民数記の記述だけでは特定できません。語源からして複数あったと見る方が自然かも知れない。

とにかく、民数記の記述だけ見ても、どこからか、まるで湧いてくるように、アマレク人(やカナン人)は出現してハビルの民を襲う役割を背負わされているように見えます。

しかしながら、もっと視野を広げると、そもそも大国エジプトはその領土内の要衝の地であるシナイ半島において、エジプトと敵対する民族の定住など許さなかったはずです。ここでアマレク人であれ何であれ、モーセらを襲撃する組織的な部族がいたこと自体、不可解なことです。

うがった見方をするならば、若武者ヨシュアの将来の武勲を事前の顕彰にそなえるための架空の戦闘記録とも受け取れます。そこで戦闘があったことにするとしても、エジプト兵の追撃なら、まだ了解可能ですが、彼らは葦の海で溺死したことになっているし、正規兵相手に若いヨシュアとその手勢だけではまだ無理だろうから、出せない。だからイスラエルの不倶戴天の敵として、土民の不正規兵といった程度の兵力で、一番近いアマレク人を持ってきたのか。つまり本当は、人の訪ないを拒むシナイという土地の寓意なのか。そうとでも考えないと、このアマレク人は理解しにくい敵対存在です。

まともにアマレク人がシナイ山近くのハビルの民を襲撃するとなると、まずネ彼方のネゲブ沙漠を超えてシナイ半島南部のレピデムまで、途方もない距離を踏破しないと来れない。どうしてそこに彼らが、しかも突然、現れたのか、まったく理解できないし、およそ有り得そうもない出来事です。そして同じ名前を別な箇所で使い回してもいる。やはり何らかの寓意と受け取るべきなのか。旧約では、こうした場合は直裁な表現が多いので、この同じ地名が広い範囲で、しかもモーセ五書以外にまで時系列を異にして散見するのは、不可解です。

とにかく出エジプト記に関しては謎が多すぎます。シンもレピデムもシナイ山のすぐ北側です。カデシュではない。記述通りに読めば、シナイ山に密かに宿営しているモーセらを、対岸アラビア半島にいるミデアンのエテロが遠路はるばる訪ねた、としか読めません。神のお告げがあった、と解釈されたら、論駁もできかねますが、どうも何か、ここには表面に表れている以上のことがあったのではないか、という気がしてならないのです。

その後、彼らはシナイ山を出発して、現在のアカバに近いエジオン・ゲベルに宿営し、その後、北のカデシュに向かいます。カデシュだって、もうエドム領土なのですが。ずっと先の民数記第三十三章にはハビルの民が宿営した地名が延々と事細かに羅列されています。宿営地だけ抜粋すると「レピデム―シナイの荒野―キブロテ・ハッタワ―ハゼロテ―パランの荒野」になります。キブロテ・ハッタワの場所は判りませんが、その名は「欲望の墓」の意味で、民がモーセにマナへの不満を叫び、エジプトにいた時のように肉が食べたいと言い、そして怒った神が降らせた数多のうずらを食べた人々が疫病に罹って死んだからだそうです。奴隷から解放された民は嘆き、モーセは預言者の立場を嫌がり、神は怒りんぼです。ささいな不平や呟きも、即座に神罰としてくだされるのです。

そこで、ハゼロテは「聖書地図」にもあり、シナイ山の北東でアカバ湾に連なる平野部ですから、どう考えてもミデアンの祭司エテロが来るとしたら、エジオン・ゲベル近辺、もっと言えばアカバ湾の近くでしょう。モーセらが追っ手を逃れてシナイ山に宿営して身を潜めていたなら、エテロは到底、来られない場所です。一体どこでエテロはモーセがシナイ山にいる、と聞いたのか。神のお告げとしても、シナイ山を「神の山」と呼ぶのは、ミデアンの祭司としては奇妙です。このあたりの記述は地理的ならびに宗教的に、すこぶる怪しく思われます。

10

さらに言えば、この民数記三十三章の記述だと、最後の宿営地では彼らはモアブの地まで行っていて、そこで神がモーセにこの先は略奪と侵攻だと明言している。しかし、モアブはもうエドムの先の土地ですから、この記述はあまり当てにならない。聖書でアブラハムからの系譜でもそうですが、名前を羅列する時は、たいてい何かを引き写していて、その資料と場面との整合性がないことが多いので、これもそうした資料を見て、適当に書いているとしか思えないのです。カナン侵攻はエリコから始まっているので、何をどうしたのかはともかく、エドム王国の領土をすり抜けて、最終的にモアブの地にいる、としか思えません。

しかも、エテロは、モーセと再会しながら、そこは年長者らしく、民の相談事に逐一乗っていたモーセのやり方を改めさせ軍隊風の階級組織――十人の長、百人の長、千人の長を作らせ(※)、いわばごく初期の官僚制を作って事務処理を円滑にしてから、その後、またミデアンに帰ってしまうのです。ヤハウェがミデアンの神でエテロがその祭司なら、この描写は奇妙でしょう。そうでなくても、ユダヤ人たちはエジプトを出てから文句ばかり言っていて、葦の海を割った奇跡を見ても、なかなか信心がもどりません。

そこでモーセは神に祈り、苦いオアシスの水を甘くしたり、天からマナとうずらを降らせて喰わせたりしているのですが、不平不満は募る一方なので、ただでさえ怒りっぽいモーセはイライラのし通しなのですから。とはいえ、強引にモーセに引き連れられてエジプトから脱出した人々にしてみれば、気づけば周囲は人が住めない荒野ですから、その不安は察してあまりある。それまでモーセ一人が(言葉もよく通じないのに)クレームの窓口を一手に引き受けていたようです。エテロの助言は、だから適切なのですが、いくらなんでも、これでハイさようなら、はないだろう、と思います。

そもそもエテロは、この時、自分の娘でモーセに嫁がせたチッポラや子供たちも連れてきた、とありますが、その後、彼らをどうしたか記していません。後にモーセは別な女性と結婚していますが、それがチッポラがいなかったからか、古代ユダヤで偉大なる男は一夫多妻が普通だったからか、それも不明です。

※)この箇所(出エジプト記第十八章第二十六節)は、新共同訳で「千人隊長、百人隊長」などと訳していますが、これだと古代ギリシャからローマが引き継いだ軍制のようで、誤解を招くような気がします。英語訳のいくつかの版を一覧参照して見ると、「leaders of thousands」「rulers ……」「princes ……」と様々ですが、「chiliarch」や「centurion」という表現はありませんでした。こちらは、新約口語訳で「千卒長、百卒長」と訳されているもので、元はペルシャ起源で、さらにはアッカドからペルシャが借用した、とも言われています。一〇人単位から大部隊までを効率よく組織できるので指揮系統が判りやすく、上意下達の指示も届きやすい制度です。ローマは初期にはレギオンと呼ばれる軍制でしたが、これは全員がローマ市民で構成されたもので、帝政時代にはそぐわないため、千人を歩兵の単位とするローマ軍団へと、数次の軍制改革によって改組されています。

百卒長(ケントゥリオ、英語=Centurion)は、名詞形のCentury だと「世紀」の意味にもなって今の私たちにも馴染みがあります。新約では百卒長コルネリウスが有名で、ペテロが異邦人にまで宣教するきっかけを作った敬虔なユダヤ教改宗者です。

千卒長ともなると、アレキサンダー大王の帷幕では王に次ぐ宰相相当の官位になります。身分はともあれ、モーセの下に千人を束ねる司がいたとなると、彼の軍勢は、この時点でかなりのものだと言う事になりますが、カナン攻略に関わることなので、いつの時代かが気になるところです。シナイ半島を彷徨した年数も不明ですが、モーセがエジプトを脱した時点では、エドムを抜くことすら不可能だった手勢が、その終わり頃には、カナン侵攻が可能なまでに強兵されている。あるいは、別勢力と手を結んだのか。旧約は何も語っていません。

また、結局、モーセが作ったこの官僚制はカナン侵攻後の十二支族の分配となって、各支族ごとの支配下では定着しなかったようです。ユダヤが官僚制を受容するのは、ダビデ朝になってからの話になります。

ハビル人がどれほどの人数だったか正確には誰も判りませんが、その大勢でミデアンに押しかけられてもエテロは困ったでしょうが、そこを経由してカナンに行く道がないわけではない。エドムの地を迂回するならば、いっそのこと、アカバ湾の浅瀬を渡海し、ミデアンに行き、そこからアラビア半島とカナンの国境を伝って行く方法が残されています(逆に言えば、アラビア諸国とカナン諸国の両方から挟撃される危険な道でもありますが)。

しかしながら、エテロは政治的な助言以外にも、自分の娘婿が擁した難民たちへの側面支援が出来たはずなのに、モーセ一人に対する単なる「統率者の垂訓(おしえ)」ですませている。エテロは祭司であり、軍略家でも何でもないために、そういう知恵が回りかねたのかも知れませんが、だとしたら、一体、モーセはどうやってモアブの北辺まで行き着いたのか、よく判らない。エドムとモアブの両国を強引に押し通る以外、これしか道はない、と思うのですが、そうはしていないようです。そしてエテロが去った後は、やはり、また民の不平不満は募り、神様は怒り、モーセは石を蹴っ飛ばして罰を受ける。これでは、舅のエテロが立ち寄った意味すら不明です。大した役に立っていないし、そもそもどうして娘婿の居場所が判ったのかも謎です。

要するに、モーセに率いられた民は、何のために最初からうろうろと荒野をさすらっていたのか。全く理由がないのです。神への信仰心が足りない、というのですが、この時代、高度な神学は存在しません。御利益宗教でもなんでもいいから、まず生活の安定があっての神様でしょう。荒野の真ん中に放り出されて、苦行者のような状況におかれた、元奴隷の民が今日を不満に思い、明日を不安に感じるのは、いわば当然のことで、それが罪だと言われても困る。

聖書の書き方だと、ユダヤの民はせっかく奴隷の境遇から神にモーセを使わされて救われたのに、文句ばかり言っているように見えますが、彼らの立場にたてば、それは文句の一つも言いたくなるでしょう。ともあれ、神が民を四十年間さまよわせたのは、なんらかの罰だとしても、最初からシナイ山を目指して進ませている以上、そのこと自体が虚構でなければ、最初っから民を彷徨わせるためにエジプトを出させた、としか思えないほどです。映画「エクソダス」は「栄光への脱出」の邦題でしたが、実際の出エジプトは、栄光や希望とは程遠く、いじましく惨めで最終的に六十万の民を沙漠で擂りつぶし、消耗させるような旅程となります。まだエジプトで奴隷だった方が、せめて人間らしく死ねたのではないでしょうか。

結局、モーセを含む、エジプトから救われた、と言われる民草は、たった二人を残して、全員、シナイ半島に閉じ込められて出られぬまま、死ぬのです。気まぐれに思い出したように、奴隷に落とされた自分を信仰する民を救いながら、最後まで面倒をみない神様なんか、一体、必要なのか。何が万能な神か。どだい、モーセは何を考えて、この横暴で気難しい神に仕えて、自らもまた、死して屍拾う者なし、といった道を選んだのか。

最終的にモーセは、カデシュを拠点としたように受け取れる書き方をしています。その後にホル山に登って、兄アロンは一二三歳で死にます。モーセは一二〇歳で死んだとありますから、おそらく、ほぼ同時期の宿営地記録でしょう。ホル山の後は、エドム領を突っ切ってブノンからモアブ平野に出ています。すなわち、ホル山の後は、カナン侵攻のための宿営地なのです。シナイ山での十戒授与から、この間の記録がほとんど空白になります。ずっと彷徨っていたから、記すこともないのでしょうか。

もし、モーセ五書の記述が全て虚偽であり、四十年の流離もなければ、話は簡単にすみます。しかし、なんの証拠もないため、空白の四十年が宙に浮きます。そして、この時期に、シナイ山にエテロが訪れ、さらに立ち去るのは、やはり変な話だ、としか言えません。ましてや、シナイ山からカデシュに行き、そこで民に四十年近い歳月を虚しく送らせるのは、なんの意味もない。神意による罰だと言われても、民には底意地の悪い嫌がらせとしか思えないでしょう。いちど、救って希望を与えておき、それを砕く。これを、サンテグジュペリは、「希望という拷問」と呼んでいます。ナチスが強制収容所でよくやっていた事です。エテロは、その徒な希望を持たせることに加担しているのです。

一体、この説話は何の意味があって記されたのか。なにか背後に隠された意味でもあるのか。私には読んでいて納得できませんでした。

ところで、このカデシュ・バルネアが現代の中東のどこらへんなのか、長いこと論議されたそうですが、今では、(アブラハムの最初の居住地)ウルの発掘者レオナード・ウーリーとアラビアのロレンスことT・E・ロレンスによって、考古学的に、それはアイン・エルクデイアであると判明しています。一九一四年のことです。

シナイ半島で最も水に恵まれた豊かな土地で、何十年にもわたって多くの人口を支えるのにふさわしい場所だというのがその理由でした。だとしても、だったら何だってまた、まっすぐそこに行かずにシナイ山なんかを迂回したのか、さらに何十年もそんな場所にいなくちゃならなかったのか。すべては民の罪と、それに怒った神の意志のようであります。

なお、カデシュという同綴名は別にシリアのオロンテス河畔にあった古代都市の名前でもあり、混同しないように注意すべきです。

しかしながら、旧約をよく読んでも明確には書いてないも同然なのですが、このカデシュにおいて、「何か」があったらしく、そのことによって、神は三十八年間、民を留め置いた(らしい)のです。

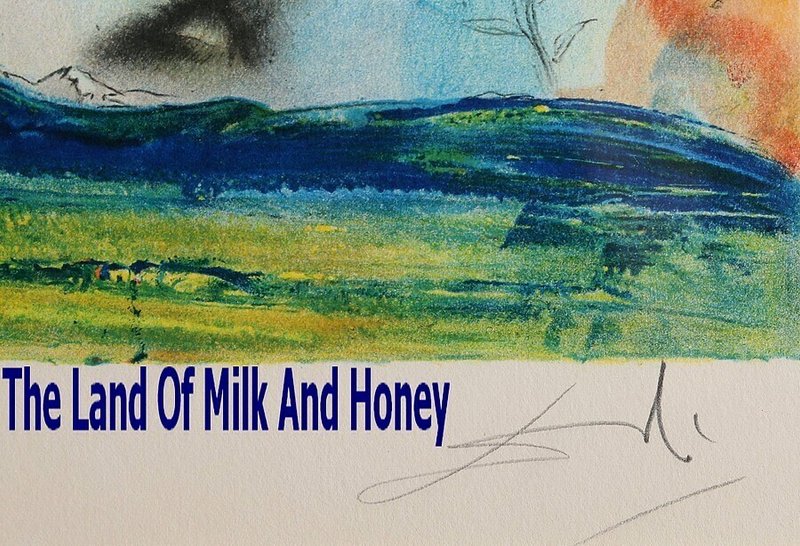

直接的な理由としては、カデシュに宿営した時のことです。そこで、モーセが出した十二人の斥候(各支族から一人ずつ若い男子を選んで派遣した、軍事偵察要員)が、十二人のうち、全員が、確かに約束された土地カナンがあり「乳と蜜の流れる地だ」と言ったのですが、十二人の中の二人を除いて、残る十人が、そこに住む民が勇猛で我々には打ち勝ちがたい、巨人(ネピリム)までいた。と気弱げな証言をしました。ネピリムとは、創世記にある天使グリゴリらと人間の交雑によって生まれた巨人で、ノアの方舟の際の大洪水で死に絶えた種族です。真っ赤なウソに決まっています。しかし、これに抗して、己の衣を裂いて二人の斥候が「いや、我々は彼らに勝てる」と言ったのですが、妙なところで多数決となり、民によって、その意見は退けられます。正直なところ、あまり勝負に出て、戦いたくなかったのかもしれません。

なお、このカデシュの比定が難しい。民数記には、

「モーセは主の命にしたがって、パランの荒野から彼らをつかわした」(第十三章第三節)

「四十日の後、彼らはその地を探り終って帰ってきた。そして、パランの荒野にあるカデシにいたモーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆のもとに行って、彼らと全会衆とに復命し、その地のくだものを彼らに見せた」(第十三章第二十五節から第二十六節)

――とあるのですが、「パランの荒野」は通常、シナイ半島の中央部と北東部を指し、特に一定の境界を持っていません。ただ、シナイ山と関連した文脈が多く、一説にはシナイ半島の南部を示していた、ともあります。聖書地図で見るカデシュ・バルネアは、ほとんどカナンを臨むほどで、シナイ半島の荒野の北端に位置しています。斥候を出した、しかも探索期間は四十日に及んでいる、ということは、モーセはカナンの土地について全く知識がなかったことを意味します。四百年前、そこから発してエジプトに達した割りには、祖国のことを全然知らないのです。ただヤハウェが「約束の土地」だと言うのに従って、民を導いている。そして、そこは敵意に満ちています。

しかし、この偽証による決定に、神は怒ってハビル人を全員鏖殺する、というのですが、なんとかモーセが祈って取りなします。しかしながら、神の怒りは静まらず、この不服従そのものが罪であり、だからエジプトを脱出した第一世代は二人の斥候を除いて誰一人として約束の地には行かせない、と神は断じます。

こういう時はたいてい神の威嚇なのですが、今度ばかりは本当で、エジプトを脱した第一世代のハビル人でカナンの地を踏めたのは二人だけでした。この時、正しい証言をした斥候の二人のうち一人が、後の戦闘指導者ヨシュアで、もう一人はカレブです。この二人だけが約束の地に達し得ています。それ以外はモーセも含めて誰もカナンには入れませんでした。なんとも酷い話ではあります。

ところで、不思議なことに、少し離れた民数記には、「ユダの部族ではエフンネの子カレブ……エフライムの部族ではヌンの子ホセア」とあり、さらに、

「(名前が順番に挙げられ)以上はモーセがその地を探らせるためにつかわした人々の名である。そしてモーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名づけた」(第十三章第十六節)

――とあります。

つまり、ヨシュアは元はホセア(Hoshea)、という名前だったのです。神に見出されたがために改名された人物で一番著名なのは、アブラハム(元アブラム)でしょうが、ヨシュアも同じ系統です。ホセア(Hosea)というのは、別にホセア書の預言者(書記)がいますが、これは紀元前八世紀の北イスラエル王国末期の人で、ヨシュアのカナン侵攻は紀元前一二世紀とされていますので、時代からして違います。HoseaもHosheaもヘブライ語では大した意味の差はないらしく、旧約には全部で五人のホセアがいる由です。元の名前の意味は「救い」だそうですが、改名されたヨシュアの意味は「ヤハウェは救い」の意味です。ホセアは口語訳でしか見られず、今の新共同訳では「ホシュア」になっています。

ついでながら、ヨシュアは、イエスと同じ名で、イエスとはヘブライ語のヨシュアのアラム語形「イェーシューア(Yeshua)」を、さらにギリシャ語に音訳した名でもあります。つまりナザレのイエスは、ナザレのイェーシューアが正しいわけです。より原音に近い発音表記だと、ヨシュアのヘブライ語は「イェホーシューア(Yehoshua)」で、イエスはその短縮形であり、さらにそのギリシャ語音訳がイエス(正確には希語:イエースース(Iesous))になるそうです。

おそらく、イエスはガリラヤ時代から最期まで、「イェーシューア」と周囲の弟子たちから呼ばれていたことになります。が、しかし私は、確か、ミッション校では「イエスはヨシュアの短縮形だ」と、やけに約めたことを習った憶えがあり、正式な由来を初めて知った時、なんだか釈然としませんでした。まあ、出来の悪い生徒でしたから私の記憶違いかも知れませんが、間違った答えでもないので、イエス=ヨシュアでも良いでしょう。

11

それはともあれ、ヨシュアは、この民数記で改名される前からヨシュアとして、しかも生まれながらに勇敢なる戦士であって、出エジプト記に何度も登場しています。最初はアマレク人から襲われた時に、ヨシュアの活躍でユダヤ人は助かりました。もっとも勝てたのはモーセとアロンが祈っていて、その祈りが神に通じたからだ、と説明されていますが。現実的には、その後、カナン侵攻において、勇猛果敢な征服者として名を馳せるヨシュアは、出エジプト記で最初に登場する時から、ずっとヨシュアでした。

ホセアからヨシュアに改名された、というのは、とんで民数記のこの箇所だけです。モーセ五書は後代の編纂による、わりと大雑把なところがあるのですが、一人の勇者が、それもモーセの死に際に後継者に指名され、カナン侵攻に際しては天才的な機略と勇猛敢闘の戦いを指揮する将が、神命にちなんで改名したのなら、最初の活躍を記した出エジプト記に、まずその改名した事実を記載して良さそうなものです。四資料を継ぎ接ぎしたとはいえ、どうして百頁もあとになって改名が記述されるのか。ただし、同じ民数記にも、いくつか混乱があります。たとえば、その前の第十一章第二十八節では、

「若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは答えて言った、「わが主、モーセよ、彼らをさし止めてください」」

――とあり、その後、ヨシュアはモーセの死に際に後継者として指名されますが、こうした主従関係があったなら、それも首肯できるとはいえ、ヨシュアも何ものなのか、よく判りません。

民数記第十三章では、エフライム部族出身とありますが、同第三十四章では、

「主はまたモーセに言われた、「あなたがたに、嗣業として地を分け与える人々の名は次のとおりである。すなわち祭司エレアザルと、ヌンの子ヨシュアとである。あなたがたはまた、おのおの部族から、つかさひとりずつを選んで、地を分け与えさせなければならない。(中略)

エフライムの子孫の部族ではシフタンの子つかさケムエル」(同第十六節と第二十四節)

――とあり、どうやらヨシュアは特別扱いか、あるいは元々、エフライム族ではなかったか、どちらかでしょう。祭司エレアザルと並べているので、祭司一族のレビ族に帰属するのかも知れません。

また、エフライムはヨセフ族から岐れた二つの支族、マナセとエフライムの一つです。カナン侵攻の際、まだ生前のモーセに神が約束した土地の配分は「くじ」で決めたことになっていますが、一種の論功行賞的なものはあったと思しく、エフライム支族に割り当てられた土地はほぼ中央パレスチナの丘陵地帯であり、その一帯で最も豊かな土地でした。

後に北イスラエルと南ユダ王国に分裂した際には、初代王ヤラベアムがエフライム出身だったので、王国自体もエフライムと呼ばれるようになります。また、この際にレビ族のみは土地の分配から外されています。レビ族は嗣業を持たず、厳密には十二支族の外、あるいは「上」に在ります。

なお、ここで言われる「嗣業(しぎょう)」とは聖書独特の用語で、普通の日本語の辞書にはありません。いわば聖書独自の造語です。口語訳や新共同訳まではこの訳語でしたが、新改訳は「相続財産」や「相続地」になっています。文語訳では「産業」ないし「嗣業(ゆずり)」とありました。ヘブライ原語は「ナハル/ナハラ」で、LXXのギリシャ語では「κληροvομια=Kleronomia(クレーロノミア/クリロノミア)」とあり、「遺産」「相続されたもの」を指します。旧約と新約では解釈の違いから分かれましたが(旧約では神からくじ引きで民ごとに相続された土地、という意味合いが強く、新約ではイエス・キリストを信仰する人々が世界を相続する、といった意味に微妙な変化があります)、文脈によって「相続」「生業(なりわい)」「財産」といった意味に分かれますので統一した訳語にすることに元々、無理があるのですが、大まかに言って古い聖書で「嗣業」とある用語は「相続(地)」と言い換えてよいでしょう。

改訳の度に論じられた訳語らしく、大本は漢訳聖書が出典のようですが、いくら由緒があっても、一般の辞書にない用語をいつまでも引きずっていても牧会する側も困るでしょうから、ほぼ「相続(地)」で統一した新改訳が一番よい訳だと思われます。一例を挙げると、詩編第百二十七章第三節に「見よ、子供たちは神から賜った嗣業であり、胎の実は報いの賜物である」(口語訳)とある「嗣業」は原語は変化形の「ナハラット」ですが、これはいくら何でも判りにくい。新改訳では「見よ。子どもたちは[主]の賜物、胎の実は報酬である」となっており、妥当でよい訳だと思われます。

12

さらに、ひとつ蛇足を付言しますと、聖書には、カナンが「乳と蜜の流れる」約束の地だ、とよく書かれてありますが、それを奇異に感じる人もいるかも知れません。確かに、今現在のカナン=パレスチナ地方を見ると、都市部に緑地はあっても、それ以外は、どこもかしこも乾燥した荒野で、それほど豊かな沃野とは思えないでしょう。しかし三千年前は違ったのです。簡単な証明としては、カナン侵攻より百年以上後ですが、ダビデの時代を見れば判ります。

ダビデは、もとは羊を牧する少年でした。たまたまユダヤ人がペリシテ人と戦っている戦場を通りかかって、身の丈三メートルとも言われるペリシテ人の巨人ゴリアテがユダヤ勢に対して一騎打ちを求めて、ユダヤの兵士たちは怯えて何も出来ない場面に出くわします。ダビデは自分が一人でゴリアテと戦う、と言い放つと、サウル王が寄こした鎧や剣なども要らない、と断り、単身、その戦場に出ます。小柄な少年をあなどったゴリアテに対して、背丈では遙かに劣るダビデは小石五つと投石器(スリングショット)を持って臆することなく対峙し、ただの一撃で巨人の額を射抜き倒します。ついで(自分では持たないので)巨人の持っていた剣でその首級を上げるのです。

投石器は、現在も使われている牧羊者の害獣駆除の武装として知られ、弓と同じく古い武器です。これの名手になるには訓練が必要ですが、弓と異なり、矢が不要で、どこでも調達できます。牧羊者には、欠かせない安価で効率の良い武器です。そして、この時ダビデは、美少年を案じるサウル王に応えて「自分は牧羊の際、羊を襲う獅子や熊を相手に、これで何度も羊を助けている」と自信をもって言っています。

すなわちパレスチナの地ではダビデの時代にライオンが生息していたわけです。私は、高校時代に、わりと聖書を精読しましたので、この記述を初めて見たときは、少し驚きました。七〇年頃には、もう中東戦争は起きていましたので、現地の映像は目に入ってきます。そこで見るパレスチナは一望の荒野で、およそ、ライオンが棲める土地ではない。しかし、それは自分が「今、ここ」しか知らない未熟な人間だからである、という程度の認識はありました。ダビデの登場する場面で、背景描写に嘘を書いても、意味がありませんから、本当のことでしょう。

ライオンは、更新世末期、約一万年前までは非常に広汎に生息する肉食獣でした。パレスチナに由来する種も、中世までに姿を消した(絶滅した)と言われていますが、元々ライオンの生息地はサバンナ、つまり熱帯性の疎林と草原地帯ですから、おそらく当時は緑豊かな草原が掩っていたものと思われます。緯度は三〇度から三五度の間ですが、地中海性気候ですから、沿岸部は亜熱帯冬雨帯に属して、夏季は高温乾燥、冬季は温暖多雨。特に、ヨルダン川の流れる両岸には、そういう現在では見ることの出来ない「肥沃な三日月地帯」の光景が広がっていたのでしょう。7項で記したように、今のパレスチナ地方は乾燥した荒野ですが、ダビデの生きた三〇〇〇年ほど昔の古代イスラエルには、現代とは異なる光景がひろがっていたのです。

そういえば、聖書によく表れるイスラエルの表現として、「乳と蜜の流れる土地」があります。これは、「乳」すなわちそれを生産する羊や山羊と、そして「蜜」すなわち蜜蜂が蜜をもとめて飛ぶ花々が咲きほこり、甘やかな果実がたわわに実る豊かな自然の形容だったのでしょう。

モーセが派遣した斥候たちも、なかの幾人かは葡萄や石榴や無花果の果実を持ち帰って、その豊穣なるを証言しています。ただヨシュアともう一人を除いて、戦意が極めて低かったのです。

ダビデはともあれ、現代の聖書学では、ヨシュアは伝説上の架空の人間で、歴史的人物ではなかった、とされています。十二人の斥候の挿話にしても、最初は反対したのはカレブだけだった由で、ヨシュアの業績は後代の加筆と見なす説もあります。ただ、ここでは、モーセを歴史的人物としているので、それに倣い、続くヨシュアも歴史的人物として取り扱います。彼がエフライム出身であり、レビ族の祖だったなら、おそらく、エフライムに出自を持ちながら、モーセへの献身的な活躍によりレビ人(祭司階級)に引き上げられたのでしょう。民数記の記述の混乱は、それでなんとか説明がつきます。

もっとも、いわゆるイスラエル十二支族の伝承は、ここでは、あまり当てになりません。伝説時代のアブラハム―イサク―ヤコブの系譜から、ヤコブの子らが各々十二支族の祖となっていますが、異母兄らにエジプトに売られた(ヤコブの子である)ヨセフの物語から、それが国内に殖えたせいで、ヘブライ人たちは奴隷に落とされるわけです。これが本当なら、その時期に、果たして十二支族が均等にそろっていたのか、欠落はなかったのか、全然判りません。

だとすると、ヨセフ物語とは別に、十二支族がいたとすれば、逆に、モーセが引き連れた奴隷たちの中に十二の集団に支れる萌芽があって、エジプトを脱した後も、なんとなく十二の群れに分散して旅していた、と考える方が自然でしょう。その中でヨシュアは、出自がどうであれ、最初からモーセの従者として目をかけられ、戦士としても斥候としても有能だったことが記されている。実戦に際しては、勇猛果敢であり、モーセが後継者として選んだのも妥当です。

とにかく、ホセア改めヨシュアは、生まれながらにして戦士のようであり、アマレク人との最初の戦闘から、最後まで、あまたの戦いで戦果を上げています。それが斥候に出されて、他にも一人、敵に勝てる、と言っているのに民はそれに従わなかった。他の斥候たちが弱気になって、あそこには巨人がいる、と言うのを聞いて、ビビっているのです。多数決とは書いてありませんが、ヨシュアはそれまでの赫々たる活躍も虚しく、その言は受け容れられず、民らはカナン侵攻をためらい、モーセもどうしようもない有様です。どうやらこの怯懦が神の意に沿わなかったらしく、そのことによって民は約束された土地カナンを目前にしながら、カデシュの地に三十八年間も居続けたようです(他の土地を転々とした、ともあるし、その方が自然でしょう)。

そして、神の意にそったヨシュアともう一人の斥候を除いて、ここまで率いてきたモーセを含む第一世代の民は、誰一人、約束の土地を踏むのを許されませんでした。なんとも理不尽きわまりない話です。怒り以外の別な奇跡でも見せて、民を恫喝するなりして先へと進ませていたら、ヨシュアを先頭にカナンに侵攻できたはずなのに、それはしない。まあ、この時点では、ヨシュアにも彼の麾下にも、まだその力量がなく、民の中の戦闘集団も充分には育成されていなかった、とも解釈されますが、それにしても四〇年は長すぎる。

わざわざ奴隷に落とされたユダヤの民の怨嗟の声を聴き届けて、彼らを救済すべく、旧約の神はモーセを派遣し、エジプトを脱出させたのではなかったのか。だのに、一体なにをしたら、こういう目に遭うのだろう、と不条理な気持ちになります。

だから、「神は民を四十年間荒野に彷徨わせた」というのは正確ではなく、神は民を四十年近く荒野に「止め措いた」、というのが正しいでしょう。カデシュを離れた後も、その周辺を転々としていたらしい。しかし、いくら沙漠で随一のオアシスだろうが、緑豊かなカナンの土地の方が良いに決まっていますから、それを目の前にして、これは残酷な仕打ちです。

しかも、あれだけ神に抗しつつも、最終的には、その神意に従って、民をここまで率いてきたモーセすら、(この後、ちょっとした違反行為はあるのですが)約束の地を前に死ぬしかなかった。背後には四十年の荒野があり、目の前には緑したたる沃野がある。だのに、限られた人間しかそこには行けない。なんと残酷なことか。それらすべては気まぐれな神の恣意的な意図しだいであり、人間の営みや献身など、全く顧みられない。

七〇年頃に、これを読んだ私のように無信仰な人間からすると、ヤハウェなんて、途方もなく悪虐非道で無慈悲な神様もあったもんだ、と思うほかなかったのです。

13

しかし――、中にはそうは考えない人もいました。

以下に述べるのは、モーセもユダヤ人も、そしてイエスもキリスト教をも根こそぎにくつがえすほどの一つの思索です。いまだかつて、これほどまで大胆かつ面妖で、同時に途方もない人間や民族の古層の深淵にまで降りて、モーセとユダヤ人とを考察した言説はなかった、と私は思います。

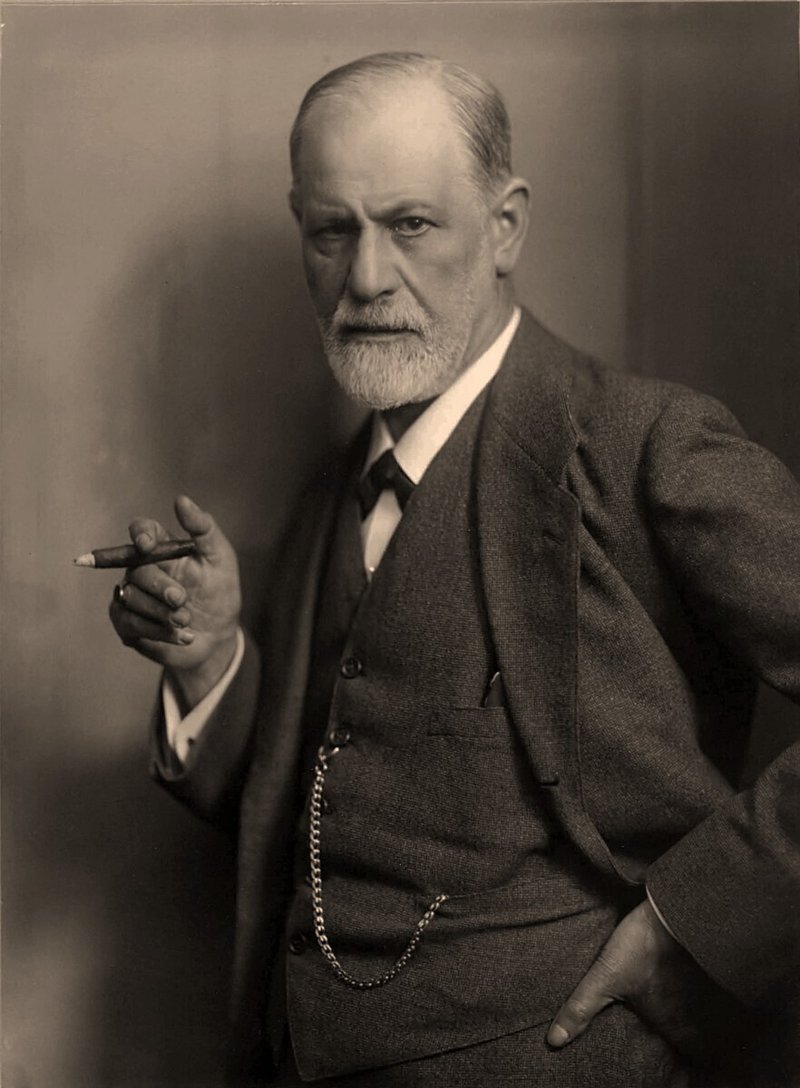

ジーグムント・フロイトは二十世紀を代表する精神科医であり、特に彼の創案した精神分析学の手法はその後の精神医学を一変させるほど後世への影響が大きかった知の巨人です。その彼が最晩年に取り組んだ仕事に「モーセという男と一神教」(通称:モーセと一神教)があります。事実上、フロイトの遺作です。前半の第一、二部が祖国ウィーンで刊行され、保留していた最終部が三九年の夏にロンドンで刊行されました。すでにユダヤ人である彼の故郷、オーストリアはナチスドイツの侵略を受けており、度重なる友人らの慫慂に応じて、三八年六月、やっと彼は亡命を決意し、パリ経由でロンドンに滞在します。そこで死の直前まで心血を注いだ著作が、これです。内容は驚くべきもので、読んだ人は誰もが彼の正気を疑いました。実際、批判も大きかったのですが、ナチスが同年九月一日にポーランド侵攻をして、およそ一ヶ月後、フロイトは三九年九月二三日に死去しました。末期ガンに冒された身体はもう治療の痛苦に抗堪しがたく、親友の医師に依頼して過剰な量のモルヒネ投与により、八三歳の生涯を閉じたのです。

「モーセと一神教」とは、ではどういう本だったのか(※)。

フロイトは、まず通常のエジプトの言語に少しでも通じている人間だったら誰でもそう思うはずなのに、なぜか(多くのクリスチャンやユダヤ人の学者でさえも)皆それを口にしたがらない事として、モーセ(Moses=ヘブライ語では、モーシェ)は、エジプト人の名前としてごく普通にあるものだ、という「事実」から始めます。ファラオの名としても、ラムセス(=ラーの子)とかトトメス(=トートの子)、というように、王家をはじめエジプト人の名前の末尾のムセスやメス、というのは、エジプト語で「誰々の子」という意味で、これを聖書をそのまま解釈して「(流された子をナイルの水辺から)拾い上げた(マーシャー=mashah)」というヘブライ語を、エジプトの王女やその女官が思いつく道理がない。これは単なる「子供」という意味のモシェである方が自然だ。と言います。まあ、この辺りは首肯できます。というか、これを読むまで、私には、モーセという名がエジプトによくある名前だ、という知識がなかったので、(へぇ、そうなのか)、と思ったことです。

しかしながら、次の章あたりから、だんだん怪しくなってきて、モーセがユダヤ人ではなくエジプト人だったとすれば、なぜユダヤ人を引き連れて、祖国を脱出したのか。しかも新しい、それも一神教というオリエントでは珍しい宗教の指導者として。という謎を提示します。

※)私が読んだのは、「モーセと一神教」渡辺哲夫訳(日本エディタースクール出版部 九八年刊/筑摩学芸文庫 〇三年刊)。巻末に長文の訳者の「解題」が付されたキンドル版です。訳者は現役のフロイト派の精神科医でもあります。キンドル本はKPWで内容の用語検索が容易なので、こうした文献講読の際には便利です。

その唯一の解法は、アマルナ革命にこそある、とフロイトは言います。

アマルナ革命とは、それまで多神教信仰のエジプトで、特にアメン神を崇拝していた歴代ファラオの王族の中でも、非常に特殊な宗教改革者、エジプト第十八王朝のアメンホテップ四世王、改名してイクナトンが、それまでの秩序を全部、ちゃぶ台返しにして都もテーベからテル・エル・アマルナに遷都し、宗教を珍しい唯一神アトン神への信仰に変えて、従来のアメン神官どもの腐敗その他を一掃する改革をやってのけたエジプトの王朝でも希有な事跡です。ただし、残念ながら改革が急激すぎたものか、イクナトンの死後、後を継いだツタンカーメン(日本にミイラが巡回展示された、あの少年王です)とそれを取り巻く臣下たちによって、たちまち水泡に帰し、今となってはアマルナ美術と呼ばれる清新な表現にあふれた遺品にしか名残りをとどめません。

そのアマルナ革命こそが、ユダヤ教の源流だ、とフロイトは主張します。当時、唯一神など他にオリエント地方のどこにもなかったのだから、それ以外に考えられない、というのです。この辺から叙述に熱はこもり、というより狂熱の領域に入りこんでいきます。

モーセこそ、イクナトン王の側近の臣下もしくは王族で崇拝者だったかも知れない。とにかく彼は志半ばで仆れたイクナトン王の果たされざりし遺志を継いだ。そして、わずか十数年の治世で終わったアマルナ宗教革命を、今度は自らが開祖となり、都邑に奴隷として在るハビル人(ヘブル=ヘブライ人)たちを引き連れて、王の死による混乱状態のエジプトから脱出したのだ、というのです。

さらに王家に仕える高官だったモーセが、一人でこんな暴挙に出るわけもないから、必ず複数の協力者がいたはずで、それは出エジプト記に「(モーセの)兄弟、レビ人アロン」とある、通常は、いきなり登場するアロンが、後の十二支族で算えられない特殊な支族レビ人の祖であった。おそらくアロンはレビ人と呼ばれるアトン神を祀る祭司階級で、同時に高官モーセを守る警護団の隊長のような存在だった、とフロイトは見なしているようです。すなわち、モーセとその配下の警護隊レビ人に率いられて、後にユダヤ人となるハビル人たちは、王の死の混乱にまぎれて、エジプトを脱走したのだ、と。これが出エジプト記に「書かれなかった」真相である、と。

確かに、モーセには兄アロンと姉ミリアムがいて、特にアロンはユダヤ人=ハビル人たちとも雄弁に意志の疎通が図れた=彼らの言葉が喋れたようですが、王直属のエジプト人高官であるモーセには、そんな卑賤な奴隷たちの言葉は話せなかった。それゆえ、これまで、彼自身の弁明から、「モーセは口が重い=吃音だった」などという見当違いの憶測が生まれたのですが、そこを、フロイトは巧く利用しています。しかし、何度も言うよう、これらの主張には何らの物的ないし文献的裏付けはないのです。

なお、モーセの姉のミリアムは最初は名前も出てこないのですが、赤児のモーセを葦船でナイルに流したのはこの女性です。書いてはありませんが、モーセとはかなり年齢差があったようです。その後、王女が見つけた際に飛び出して行って「ヘブル人の乳母を呼んで参りましょう」と提言し王女がこれを受けて本当の母親がモーセに乳を飲ませるという挿話があります。母親はモーセが成長すると王女の元に戻り王女の子として育ったとあります。ただ、この話だと、モーセはエジプト王の宮廷で暮らしていたことになり、いつから彼が自分はエジプト人ではなく本当はユダヤ人だと自覚したのか判らなくなります。彼女は別の箇所では女預言者ミリアムと記され、葦の海でヤハウェがファラオの兵士らを水底に沈めた時、タンバリンを取って踊りながら「主にむかって歌え、/彼は輝かしくも勝ちを得られた、/彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた」と歌った、とあります。文庫版最終章で「最古の歌」として紹介されている歌です。女預言者とあるからには、シャーマン的素質があったのかも知れません。

なお、旧約のミリアムとは、新約のマリアと同じ名前で、ミリアムのアラム語読みに由来します。

14

それはともあれ、フロイト説は、まるで奇想天外な国際的陰謀の映画の筋書でも見ているようで、ちょっと付いていけない人の方が多いでしょう。とにかく証拠とか史実とかがまるでないのに、まったくの臆断だけで話を進めて、都合の良いように当時の事跡をつぎはぎして、モーセは実はエジプト人でイクナトンの信任あつかった臣下であり(あるいは同胞としての王家の一員か)、それが陋巷の奴隷たちを解放してエジプトを王権空位の大混乱に乗じて抜け出した。それは、その時を逃すと、ほかにない千載一遇の機会だった。と言います。

正直なところ、私は、フロイト著作集を若い頃、ザッと目は通したのですが、これは見落としていました。というか、七〇年前後にまとめて数冊出た人文書院版の「フロイト著作集」の第十一巻(八四年刊)に収録されていた由です。八〇年代だと、もう私はフロイトには関心を失なっていた頃だから未読は当然で、仕方ありません。現在ではゼロ年代から岩波書店で刊行された「フロイト全集」の第二十二巻(〇七年刊)に収録されている由であります。むろん今では上述のように文庫版でも入手可能です。

私が新たに興味を引かれたのは、わりと最近のことで、「ものぐさ精神分析」や「唯幻論」で有名な心理学者の岸田秀氏が〇二年に出した「一神教VS多神教」(新書館)を一読して、すこし驚き、これは読まなければ、とキンドル本をアマゾンで買い、KPWで読んでみたのです。岸田氏は、このフロイトの与太話を信じこんでいる風でした。岸田氏は精神分析家のようなので、フロイトへの崇敬の念からそうなのか、とも思いましたが、いろいろ調べてみると、このフロイト最後の著作は学会からは無視されている、といった記事が多いようで、今では晩年のフロイトが迫り来る戦争やナチスの迫害によってストレスを抱えて、それで切羽詰まって書かれた狂気の産物のような把え方です。

しかしながら、精神分析学界全体がそうなのかと思えば、それがそうでもなく、最近になって再評価されている、という記事も目にしました。仏の哲学者ジャック・デリダなども、この学説を支持している由です。だったら、このフロイトの驚くべき妄想の産物めいた物語にも、一抹の真実があるのでしょうか。私には、なんとも判断がつきません。学説としては新規性、画期性に富みますし、内容的にも面白いのですが、方法論があまりにも杜撰で、確たる証拠もないのに、臆断に臆断を重ねて恣意的な結論に導こうとしているようで、論文としては説得力に欠けます。学界の判断や、一部の著名な学者の讃美とは別に、私個人としては、これは「学説」としては、あまりにも稚拙な書き方で、生意気ですが、立論に失敗している、としか見えません。

しかしながら、だからといって今さら放置も出来ませんので、以下、なるべく公平にその理論を祖述してみます。

それは、フロイトの精神分析学の基盤となった「トーテムとタブー」(原著一九一三年刊)にある「人類の歴史は息子たちによる父殺しにより始まった」という衝撃的かつ大胆な仮説に始まります。トーテミズムやタブーは十九世紀の文化人類学の先駆的概念で、なぜこれが表題なのか、というと、副題に「未開人と神経症者との精神生活における若干の一致点について」とあるように、彼は精神的疾患の意想と、古代の禁忌や規範が、心の深いところで通底している、と考え、そういった論の展開をしているからです。

まず、トーテムとは、私たちにも馴染み深い、よく公園などに立っているトーテムポールがありますが、あの古拙なる木像の元は、北米のネイティヴアメリカンが部族の幕舎や境界に樹てていた、特定の動物への崇拝や信仰を指します。最初は北米だけと思われていたこの信仰は、アフリカやポリネシアなど他の部族にまで広く共有されていることが判ってきて、注目を浴びました。それらのトーテム信仰の部族は例外なく血縁集団であり、しかも、これだけ広範囲に同時多発的に信仰されているには、それなりの理由と淵源する何らか共通する素因があるはずだ、と考えられます。それゆえ数々の社会学者、宗教学者、民俗学者、文化人類学者たちが、さらには心理学者らが、その究明や考察を行なってきました。

多くの部族のトーテム信仰には、族外婚の禁忌(タブー)が伴っています。すなわち同じトーテムを持つ者同士との婚姻は禁じられているのです。これは、古代において、ある種の近親相姦を禁じる規制力として、トーテムは象徴的に存在してもいると思われます。

ところが、フロイトにとって、これらの強迫的な性的禁忌は、ほかならぬ一個人が罹る強迫神経症の病因でもあり、それを解明するには、患者(男性)が幼年期に感じた強大な父親像と母親をめぐる近親姦的欲望とその禁忌、それらを説明する補完的な理論です。

トーテミズムの特徴として、1)自らのトーテム(鳥獣)を殺してはならない。2)自らのトーテムと異なるトーテムの種族と交わって(=性交)はならない。という禁忌ないし禁止があります。

そしてさらに、3)彼ら種族は時に応じて、自らのトーテム動物を生贄として饗餐にし仲間だけでその肉を共に食うという秘密な儀礼をおこなう。トーテム動物の殺害はタブー(禁忌)の侵犯行為だが、必ずそれは神聖な儀礼的饗宴として許される。

ここで、フロイトは彼の持論であるエディプス・コンプレックスを持ち出して、自分の患者である強迫神経症とトーテミズムの深層における一致を見出すのです。それは、いきなり飛躍しますが、古代のある時点で、われわれの祖先である兄弟たちは、恐ろしく暴力的な「父」を畏れ、しかし一致団結して彼を殺して食ったのだ。それがトーテムという生贄動物へ転化されて、象徴的な禁忌の像となったのだ、と。ここでのカニバリズム(食人行為)は、死せる父の力を全員が共有することで、その力を継承する、という意味を持ちます。だから必ず全員が心を合わせて恐るべき暴父を殺害し、ともに饗餐に処さねばならないのです。

さらにユダヤ人であるフロイトは(彼自身は、無神論でしたが)、これを敷衍して、キリスト教を腑分けします。彼は古代のミトラ教とキリスト教との角逐から、ミトラ教徒が牡牛を神聖な生贄として殺害する行為を、古代の兄弟たちが全員で団結したやった父の殺害と食人行為を一人だけが英雄的に行った、として、イエス・キリストは、その原罪意識を共有するために、ユダヤ人全員の罪を被って磔刑上に死んだのである。とします。

少しややこしい考えなのですが、キリスト教神話において、人間の原罪とは、言うまでもなく父なる神に対する罪である。キリストが自らの身命を生贄に供することで、その罪を全ての人間から肩代わりする、ということは、つまりその罪とは殺害行為だったことを意味する。古代の同害刑(タリオン)によれば、殺人とは他の人間の生命を生贄にすることによって償えるべきものである。ゆえにキリストの自己犠牲とは、殺人の罪を犯したことに等しい。それゆえに、自らの生命を生贄に献げることで贖罪=神との和解が成立する条件としては、償われるべき原罪とは父親殺し以外には、ありえなかった。

「トーテムとタブー」は、そうした論文でした。ちょっと付いていけない読者もいるとは思いますが、これはあくまでも、フロイトの精神分析の理論の根底にある思想です。そして、それを踏まえて、「モーセと一神教」は、さらに驚嘆すべき推論を重ねていきます。

フロイトが取るに足りないほどの情況証拠と臆断を重ねて、そうして、たどり着いた概念は、いっそう奇怪なものでした。

モーセは、ただ単にユダヤ教の開祖に留まらず、旧約がその叙述をためらっているような書き方でしか記されていないモーセの「自然死」を、実はそうではない、と言っているのです。実際には、強引に引き連れたハビル人たちの抵抗に遭い、暴民と化した彼らにモーセは殺害されたのだ。と断定するのです。上述したように、これはフロイトにとって、不意の思いつきではありえません。「モーセ殺人事件」とは、フロイトが一九一三年に書かれた彼の自信作である「トーテムとタブー」の再話に他ならないのです。

フロイトは当初、同世代のプロテスタント神学者、エルネスト・ゼリンの論考(※)において、そこに描かれた(らしい)一説から牽強付会を試みたもの、と思われます(キンドル本の注釈には、原著のミスなのか、誤訳なのか「Ed. ゼリン」とあったので探すのに少し手間取りましたが、これはエルネスト・ゼリン(Ernst Sellin)が正しく、彼はドイツの旧約聖書学者であり、その論考は、おおむね、イザヤ書第五十三章の「苦難の僕」を、モーセに当て嵌め、「モーセは自分の民によって殉教者として死んだ」(かも知れない)可能性について言及したのですが、学界では不評だったそうで、これは一度ゼリン自身によって取り下げられています。とはいえ、ゼリンが言及したイザヤ書にはホセアは登場しません。テキストの全文検索で確認したので確かです。だからフロイトの引用元が不明なままです。

しかしフロイトはお構いなしにゼリンのその論考を、きわめて曖昧な形で引用し(通常の論文における参考文献一覧なら、該当頁などを明記するのですが、フロイトは注釈に題名だけ上げて、ゼリンがどこにどう何を書いてたかが全く不明です)、フロイディズム一流の「父親殺し」がここに再現されて、それが全ユダヤ人の共有すべき「原罪」となったのである。と自らが一九一三年に「トーテムとタブー」で論証した理論にもとづき、やや自画自賛的に断じています。

※)ゼリンの論考は、雑誌に投稿した短い論文かと思いきや、一七〇頁もある単行本です。本文の注釈では「モーセ、イスラエル・ユダヤ人の宗教史における彼の意義」(一九二二)となっていますが、原著は「Mose und seine Bedeutung fur die israelitisch-judische Religionsgeschichte(英訳仮題:Moses and his significance for the Israelite-Jewish history of religion)」で、Amazon にて紙媒体のリプリント版(二〇一八)がペーパーバックで一五ドルで買えます。キンドル版はありません。

国会図書館にはなく、CiNiiで国内の大学の蔵書館を調べましたが、天理大図書館と東京神学大学図書館の二館しか所蔵がありませんでした。日本で宗教系の大学に二冊しかないのでは、披見した一般人もおそらく数少ないだろうと思われます。

ただし、現在は、グーグルブックが書影を公開しています。またバイエルン州立図書館も電子図書館で書影を公開しているようです。が、どのみち独語に不案内な私には意味がなく、せめてもと、英訳本を探したのですが、それすら見当たらず、紹介ですら日本語文献がない時点で、私は参照を断念しました。

なお、独語版のAmazon 販売ページ及びGoogle Book並びにバイエルン州立図書館ページのURLは以下です。

https://www.amazon.com/dp/3226015419

https://books.google.co.jp/books/about/Mose_und_seine_Bedeutung_f%C3%BCr_die_israel.html?id=I0mlnQEACAAJ&redir_esc=y

https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV005973343

PREV | NEXT

+

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?