「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第十一講 モーセ

5

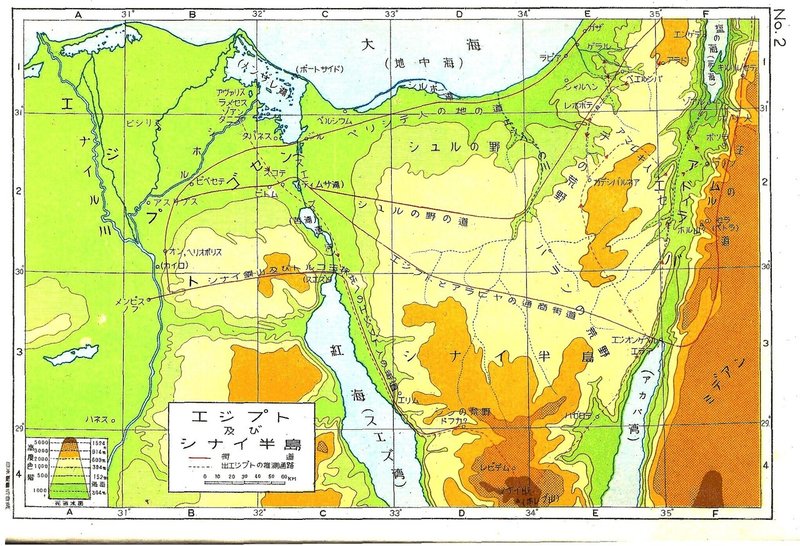

エジプトとシリアの中間地帯である、シナイ半島には、当時、いくつものルート(交通路)がありました。整備されていなくても、何百年と往来していれば、自然に道くらい出来るでしょう。エジプトからカナンまで直線距離だと約四百キロほどです。そのうち、一番海側に近く、最も短距離なルートは「ペリシテ人の地の道」と呼ばれるもので、ほぼ一直線にガザからエジプトへ延びています。二番目は「シュルの野の道」で、名前に反してシュルの野を南の山側に迂回するようにベエルシェバからエジプトへ延びています。三番目は「エジプトとアラビアの通商街道」で、アカバ湾の奥にあるエジオン・ゲベルから半島をほぼ横断する形でエジプトへ延びています。

この頃のアラビアは、まだイスラム教が誕生する前ですから、アラビア半島に居住する人々(おそらく現在のベドウィンの祖先)が隊商を組んでエジプトとの交易を行っていた、と思われます。あるいは紀元前一一世紀にはユフラテの上流に定着し、隊商として交易をしていたというアラム人かも知れませんが、ハッキリとは判りません。この地でラクダが家畜化されたのは紀元前二千年前だと言われています。その前後の年代、アラビア半島の支配者はアッカド帝国やその後継のアッシリアやバビロニアでした。

ルートが数少ないのは、シナイ半島が平坦な土地ではないからです。グーグルアースで見れば判りますが、平野部は細長く沿岸にしかなく、モーセが最後に暫定的な拠点としたカデシュ・バルネアでさえ、標高数百メートルはあり、シナイ山に至っては、現在、それと比定される、ジャバル・ムーサー(Jabal Mousa=アラビア語で「モーセの山」)は標高二二八五メートルあります。

ここには山麓に紀元三世紀に世界最古の聖カタリナ修道院が建設されていて、世界遺産ですが、とにかく軽く行って登って帰ってこれる高さではない。周囲も山岳地帯でなければ岩漠の荒地です。シナイ山の前の宿営地とされるレピデムにしても、標高千メートルを越える高原地帯になっています。第十講のヒルレルの項で記した「聖書地図」(PDF版)で色分けされた等高線の高低差を見れば、古代の通商路がかぎられるのも理解できるでしょう。

この地図には他に第四の道として、「シナイ銅山及びトルコ玉探求のエジプト人の街道」という、ほぼ途中から出エジプト記と同じルートで、メンフィスからシンの荒野のドフカまで延びているよく判らない道があるのですが、これは検索しても確証は得られませんでした。民数記で羅列された宿営地一覧では、ドフカは葦の海の次にハビル人たちが泊まった地点で、シナイ山の北西、レピデムの手前です。

ウィキペディア英語版の項目によれば、ドフカは古代エジプトでエラテ(今のイスラエル南部、アカバ湾の付近)のティムナ渓谷にあった銅山の発掘従事者が宿営するキャンプ地だったそうです。聖書のドフカと現在のティムナとは、かなり距離がある上に、周辺は山岳地帯のため、考古学的には比定できません。また、「シンの荒野」の範囲は資料によって、まちまちであり、死海南端からすぐに始まる、としている記述もありますが、ここは狭く把えないとシナイ山との位置関係が判りづらいと思われます。死海に近い荒野には、ワディ(涸れ谷)沿いに僅かな灌木もありますが、ネゲブの南は、ほとんど死の沙漠地帯です。

ただ、シナイ半島は銅鉱以外にトルコ石(ターコイズ)の採掘産地だったと古代の記録にあります。フランス教育省が仏語の学術文献をオープンアクセスで収集している「ペルセ(ペルセウス)公式サイト」にアーカイヴされた論文に、Pierre Tallet他の「ファラオ時代の南シナイ(エジプト)の冶金遺跡(Metallurgical sites of South Sinai (Egypt) in the Pharaonic Era)」というPDFファイルを見つけました(※)。英文の抄録を見るかぎり、旧王朝時代にワディ・ナスブ付近のセ・ナスブ(Seh Nasb)において全長約一キロにわたって二十七基の精錬炉と三千基の精錬装置跡が発見され、銅鉱石の製錬が工業的な規模で行われていたとあります。仏語サイトなのに論文は英語でしたが、それ以上、精読する要はないと判断し、参考文献として上げるに止めます。

※) https://www.persee.fr/docAsPDF/paleo_0153-9345_2011_num_37_2_5424.pdf

さらに、時代は下がりますが、中王朝期の第四王朝時代の倉庫がスエズ湾岸沿いのアインソフナで発掘され、古代エジプト人がシナイ半島の銅山に向かうために使用した船の材料とみられる杉板が見つかっています。すると紅海のスエズ湾を利用した海路もあったことになります。

エジプトと銅鉱山の結びつきは古く、初めて上エジプトと下エジプトを統一したのは第一王朝の初代ファラオ、ナルメル王ですが、三代目のファラオ、ジェル王はシナイ半島を征服し、その銅山を王家の独占としました。

他にもネットの記述が多く見られますので、紀元前五千年にさかのぼって、古王朝時代からシナイ半島南部に銅山やトルコ石の採掘場があったのは事実のようです。「探求の街道」とあるのは、さすがに何千年も発掘していたら枯渇するでしょうから、古王朝時代の夢を追って新たな鉱脈を求める探掘者が通った道かも知れません。一説には、古代エジプト人が銅やトルコ石などの資源を求めて送り込んだ遠征隊の残した遺跡がある、とも言われています。

いずれにせよこの名の交通路についての詳細は不明なので、確言はできませんが、出エジプトのルートは、ほとんどこの紅海に沿った交通路をなぞっています。エジプトを脱した後、まっすぐこのルートを辿ったということは、モーセたちが、この古道に関して何らかの知識があったとも考えられます。

なお、これらのルートとは別に、シナイ半島には「王の道」と呼ばれる交通路が知られています。私は最初「エジプトとアラビアの通商街道」と同じものかと思いましたが、起点と終点に差異があります。時代は紀元前二三世紀(青銅器時代)からオスマントルコ時代まで続く古い道であり、エジプトのヘリオポリスないしメンフィスを起点に、ほぼ「エジプトとアラビアの通商街道」に沿って現在のネクルを通って、アカバ(エラテ)に達した後、トランスヨルダンを超えて北へ曲がり、ダマスコとユフラテ川へ流れる壮大な通商路です。

鉄器時代には、エドム、モアブ、アモン、そして様々なアラム語圏の政体を含む数多くの古代国家は、交易のために王の道に大きく依存し、紀元前二世紀には、ナバテア国がアラビア南部から乳香や香辛料などの高級品の交易路としてこの道を利用していたと言います。

これは何故か、聖書地図には、その名では記載されていません。しかし文献上は有りますので、一応、参考までに上げておきます。

6

さて、モーセが渡ったとされる海ですが――映画で見るような「紅海が真っ二つに割れる」というのはハリウッド的な虚構で――、現在では、おそらく今のスエズ運河のある辺りにあったとされる「葦の海」と呼ばれる小さな湖を渡ったとされる説が専らです(※)。

だが、そうだとしても、その先からモーセが率いたユダヤ人たちは途方もない大回りをしています。一説によれば、その総行程は千二百キロと言われています。最短距離の三倍です。彼らは、ほぼ半島の南部にあるシナイ山を経由したのです。

なぜ、シナイ山なのか、というと、そこは「ホレブ」とも呼ばれていて、ミデアン時代のモーセが初めて神に出会った(正確には燃える柴を介して神の存在に接した)場所だからです。そこでモーセは神から十戒というユダヤ教の律法の基本となる十の戒めを授けられます。

だから最初に神と出逢った聖なる場所ということ以外、なんの理由も見当たらない迂回路です。結果的に、このホレブことシナイ山でモーセは十戒を授けられるのですが、出エジプト記には、

「モーセは妻の父、ミデヤンの祭司エテロの羊の群れを飼っていたが、その群れを荒野の奥に導いて、神の山ホレブにきた」(第三章第一節)

――としか記していません。ホレブ=シナイ山というのは同一の節の中では語られない。おそらく異なる資料が混在しているのではないか、と思われますが、非常に判りづらいです。初めて旧約を最初から先入主なしで読む人は、なぜモーセが死に物狂いでシナイ半島を南下しているのか、まったく判らないでしょう。

今の人々は、このホレブがシナイ半島のシナイ山だ、と思いこんでいますが、これは昔から異論もあります。そもそもミデアンで牧羊していたモーセが、なぜシナイ半島の、それも奥まった南部の険しい山岳地帯に行ったのか。アラビア半島とシナイ半島の分岐点アカバからシナイ山までは約百キロ以上もある行程で、しかもあたり一面は岩漠と荒野地帯なのです。牧羊者が、いくら道に迷ったとしても、その迷いこむ道すらない荒地ですから、どだい、そんな土地に羊を追うわけがない。

そういう次第で、ホレブは実は他の場所ではないか、という異説は昔からありました。

通説では同じ山を別々な名前(ホレブとシナイ)で呼んでいた、というのですが、プロテスタントのカルヴァンは二つは同じ山で、東側をシナイ、西側をホレブと呼んだのだ、という意見です。三〇〇〇年も経ってから、仏出身でスイスで活躍した神学者が現地を一度も視察もしないで、そう決めつけられても、にわかには信用できないのですが、新教徒の創始者ですからその影響力は強く、反論はしにくい。なにしろ自分の説教中に笑ったというだけで信者を投獄するような怒りっぽい不寛容な宗教改革者なので、少なくともカルヴァンが生きている間は誰も反論しなかったようです。しかし今なら、投獄も火炙りの危険もない。では現在ではどうなのか。

「ホレブ(Horeb)」の語源は、光輝や熱と言われ、太陽を指すと思われます。他方、シナイはシュメールの月神シンに由来する可能性から、ホレブとシナイは太陽と月の山とも考えられますが、シュメールの神話にホレブという太陽神はなく(一般にシュメールの太陽神はウトゥです)、この説も怪しく思われます。

モーセたちがまだシナイ半島にいる間に、神は聖所を造れだの聖櫃(いわゆるアーク)の細工はこうしろだの、いろいろと細かい注文をつけるのですが、その多くにアカシヤ材を使えとの指示をしています。アカシヤはアフリカやオーストラリア原産で、乾燥地でも育つ樹木です。エジプトでは葉を薬用に使っていました。

しかしながら、わずかでも降水があるエジプト本土はいざ知らず、一滴の雨も降らないというシナイ半島にアカシアの樹林があるとは思えません。家財道具を持って出エジプトした民も余分なアカシヤ材を持っていたとも考えにくい。要するに、この聖櫃の仕様書は、アカシヤが自生している土地でのものであり、シナイ半島にはそぐわないのです。いくら我がままな神でも、生えていない樹を材にして聖所や聖櫃を造れとは命じないでしょう。シナイ半島でそれは無理な注文です。

今でこそ、ジャバル・ムーサーはイスラムの聖地ですが、それはモーセがそこで十戒を授けられた(と言われる)ためで、イスラムにとってもモーセは預言者として尊敬されているので、聖地なのです。しかし、モーセは聖地だから、そこに行ったわけではなく、それだと本末が転倒です。

当時は、シナイ山は、単なる天然の障害でしかありませんでした。民を潤すオアシスもない峨々たる山岳地帯に、一体なにを求めてモーセは民を導いたのか。「神の山ホレブ」がシナイ山であり、それがシナイ半島にある、という確証がなければ、モーセがそこに向かう理由はありません。いくつかあるルートの中で、特に、この「銅山とトルコ石探究の道」を選んで、一直線に強行軍を強いたのは、その先にシナイ山がある、と判っていたからでしょう。単にエジプトを脱出するなら、他に楽な街道はいくつか在ったにも関わらず、最も険しい道を選んでいる。

しかし本当にホレブはシナイ半島のシナイ山なのか。

さらに言えば、いくら徒歩の集団とはいえ、千二百キロは、古代人にとって、四十年もかかる距離ではありません。第八講のパウロの項目で述べたように、古代パレスチナで大人が荒野を踏破するのは一日に三十キロが限度とありましたから、健康な成人男性なら休みなく歩けば四十日で行き着けます。最短ルートの四百キロなら十日で到達できるでしょう。女子供を連れて遅れたとしても二週間あれば着くと思われます。それが、四〇年は、いくらなんでも時間がかかりすぎです。

※)素直に現代の聖書本文を読めば、エジプト兵らが襲いかかろうとしたのは、モーセらがバアルゼボンの前で宿営していた時であり、地図を見ると、この地名は、現在のスエズ運河のある地峡の辺りで、むろん紅海の遙かに手前の場所になります。古代ではスエズ湾の入り江に近い沼沢地だったようです。今の新共同訳では「葦の海(ヘブライ語=ヤム・スーフ)」と訳されていますが、口語訳でも海とはあっても紅海とは書いてありません。ただ、その前の段に「神は紅海に沿う荒野の道に、民を回らされた」とあるのですが、これはこの辺り一帯を示す説明的用語だと思われます。モーセが割って民が通ったのは、あくまでも葦の海です。

しかし、私の母が読んでいた戦前に刊行された日本聖書協会の文語訳旧約聖書では「神紅海の曠野の道より民を導きたまふイスラエルの子孫行伍をたててエジプトの國より出づ」「ヱホバは軍人にして其名はヱホバなり。(中略)彼パロの戰車とその軍勢を海に投すてたまふパロの勝れたる軍民等は紅海に沈めり」とありますから、誤解はここから始まったのだ、と思います。これは新約の書記がLXXのギリシャ語訳を参照したための誤訳だ、と言うのが有力説です。

別な説では、アカバ湾の浅瀬を渡ったとも言われています。しかし、これだと聖書にある記述と背反します。アカバ湾を渡ったすぐ先が、すでにミデアンの地だからです。むろん、シナイ半島を越えていますから、もう一度もどらねば、シナイ半島を四十年間も彷徨うことは不可能です。この学説を唱えた人は、旧約のシナイ山を現在のサウジアラビア北西部のジャバル・アルローズ(Jabal al-Lawz)に比定しているようです。

私としては、こちらの説を採りたいところですが、他に旧約に記された夥しい地名が、ことごとく、シナイ半島の地名と一致しているため、よほど後から辻褄を合わせるために、そうした地名を探して当て嵌めた、という仮説の上に仮説を立てないと、アラビア半島説は成立しないので、痛し痒しで、シナイ半島説を採らざるをえないのです。それに、無人で不毛の荒野シナイ半島なら万単位の人間が四十年さまようことも可能かも知れませんが、幾つもの部族や国が群雄割拠しているアラビア半島で、そんなことをしていたらトラブル必至で、とても四十年も安穏とさまよってはいられないでしょう。あまり気乗りしないのですが、私もその説を採らないわけにはいかないようです。

とはいえ、いまだにモーセが渡ったのが「紅海(エリュトラ・タラッサ)」説に拘る学者もいて、それはたとえば新約の使徒行伝で、ステパノが殉教する前に長広舌を振るった中に「紅海」とあるからだ、といった、いかにもキリスト教原理主義的な学説ですが、まあ、ここは原典に近い方を採るべきでしょう。なお、ヘロドトスの「歴史」に「紅海」とあるのは、今の紅海ではなく、黒海と対比的に、ユフラテ川がそそぐ海で、広くインド洋を指し、その中に今の紅海やペルシャ湾も含まれていたのだ、と言われています。

7

さらにいえば、民数記には、

「ホレブからセイル山の道を経て、カデシ・バルネアに達するには、十一日の道のりである」(第一章第二節)

――とあります。

とはいえ、これは古代において、距離を日数で記している用法で、実際に一一日間で行ったわけではないようです。

別な資料では、シナイ山(ホレブ)からカデシ(カデシュ=Kadesh/Qadesh)・バルネア(Barnea)までは、およそ百キロ強あると言われています。私が地図で見て(※1)計測すると、百五十キロ以上ありそうですが、とにかく、一一日で踏破するには、女子供を連れた一民族にとっては凄まじい強行軍になります。しかし、前後の文脈からみても、そうした形跡はないようです。

※1) https://wol.jw.org/ja/wol/ml/r7/lp-j/13

そもそも、昔に旧約を読んだ私は、出エジプトの後、なぜモーセが地中海にそって沿岸部の街道を通っていないのかが判りませんでした。逃避行なんだから最短距離を突っ走って遁るのが普通の心理だと思うのですが、それがなぜか、ものすごい大回りをしています。言うまでもなく、シナイ半島はまだエジプトの領土内ですから、ここを抜けなければ「出エジプト」にはならないのです。今になって読み返すと、この説明として、出エジプト記には、

「さて、パロが民を去らせた時、ペリシテびとの国の道は近かったが、神は彼らをそれに導かれなかった。民が戦いを見れば悔いてエジプトに帰るであろうと、神は思われたからである」(第十三章第十七節)

――とわざわざ書いてあります(パロとはファラオのことです)。前は見落としていたようです。

海を真っ二つにした後、エジプト兵だけ海底に沈めた荒ぶる神にしては、なんだかやけに弱気で、言い訳めいています。こういうところを見ると、は、主にペリシテ人が使っていたようです。海の民ですから、やはり海岸沿いの街道を(武力の示威で)専有していたものか。しかし海の民なら拠点として沿岸部に都市を築くのは判りますが、交通路を確保し続ける、というのは不自然な気がします。

なお、この道は新共同訳では「ペリシテ街道」になっていますが、新改訳では口語訳の訳語を使っています。「ペリシテ街道」では短くて好いかも知れませんが、少し意訳がすぎるように思われます。英語の諸版ごとの対訳サイト(※2)で見ると、欽定訳他「way of the land of the Philistines」が一般的です。シナイ半島は領土としては、あくまでもエジプト王国に主権があり、ペリシテ人は、そういう意味での「国家」ではありませんから、本当は「ペリシテ人の国」も訳語的には、どうかな、という印象です。譲って「ペリシテ人の土地」くらいが妥当でしょうか。現に「聖書地図」には「ペリシテびとの地の道」とあります。

また、口語訳と新共同訳は「日本聖書協会」刊行で、これが自由主義神学的である、との批判から、新改訳(文語訳聖書の改訳の意)が福音派(やや原理主義的新教徒)の「日本聖書刊行会」から岐れて刊行された経緯があります。聖書の和訳については色々と異論があるため、詳述は省きますが、新旧教の合一を目指したエキュメニカルな新共同訳と、新版で差別語等の見直し(「らい」を「ツァラアト」に言い換える等)をした新改訳、どちらも一長一短があり、どれが最良とは言えないでしょう。ただし、この購読では、特別な事例がない限り、私が七〇年から使い慣れた口語訳を使用しています。不悪、ご了承ください。

※2) https://www.biblestudytools.com/exodus/13-17-compare.html

ペリシテ人は海の民で、紀元前一二世紀から起源前六〇四年にかけてカナンの地に居住していた、とされています。主な活動の場は海上であり、ガザなど五つの拠点都市を持ち、都市は首長(ナギード)によって統治され、五市連合(ペンタポリス)を結んで海でも地でも結束は堅かったようです。エジプトとは戦いはしても、交易していたとは考えにくいので、この道が「ペリシテ人の国の道」と呼ばれたのは、おそらくこのルートに沿ってペリシテ人がエジプトとの間で小競り合いをしていたものと思われます。つまり、この最短ルートはエジプトにとってもペリシテ人にとっても戦いへの道だったわけです。それでは、確かに女子供連れで、そこを行くわけにはいかない。

付言すると、当時(イスラエルのカナン侵攻前)のカナンの地は群雄割拠で、エリコのような城壁都市が無数に在ったと思われます。住民は、この地が、紀元前一四世紀の青銅器時代後期にさかのぼって、エジプト、ヒッタイト、ミタンニ、アッシリア等、多くの古代列強の勢力が集約された地政学上、重要な意味を持っていたため、さまざまな民族が混在していたと考えられています。都市国家の盛衰も激しく、中でもエリコは世界最古の都市と言われており、築城は紀元前八〇〇〇年かそれ以前に遡ります。あまたの民族が重層的に滅んでは再建された、ミルフィーユのような構造の遺跡で、考古学的知見から、旧約の記述とは反して、ハビル人たちのカナン侵攻の時代には廃墟だったと思われています。ヨシュアが喇叭を鳴らして落城させた伝説は、カナンに侵入したハビル人たちが、壮大な都市の廃墟を見て思いついたのではないでしょうか。

さらに沿岸部の北方にフェニキア、南方にペリシテ人が押さえていたので、この道は、ペリシテ人と近しかったから、そう呼ばれたのか、とも思われます。

いずれにせよ、海の民は強兵で練度も高く、出エジプト時代のハビル人たちでは、とうてい太刀打ちできなかったでしょう。だから、この道を避けたのは、神の導きなどではない、モーセの強い意思による選択だったと思われます。

他の理由としては、途中、エジプト側にも対ペリシテ要員の兵士が常駐する前哨線があって、その砦を避けたとも考えられます。その場合、前線のエジプト兵はまだファラオの命令を聞いていないでしょうし、出会ったのがペリシテ人ならば、どちらにせよ遠慮なく襲ってくるでしょうから、上述の聖書の説明が正しいようにも見えます。しかし、よしんば、それらがあったとしても、それこそモーセの(ヤハウェの)神通力で正面突破するなり、または、そこだけ迂回して山岳地帯の裾野を行けば、もう少し、短縮できたはずの旅程です。

ヤハウェへの不信仰とその罰、といった理由は、どうも、後付けの気がしますので、四十年間の彷徨はなにか別の意味があると考えられます。

旧約には、これらのルートと宿営地は逐一ヤハウェが指示していますが、常識的に考えて、神の指示というのは神話に属しますので、これも後付けの理由に思えます。明らかにモーセは、何かの心算があって、シナイ山を目指したのでしょう。

モーセにしても、何も考えず、無闇やたらに性急なシナイ南下を強行したわけではないはずです。というのも、第十三章には「イスラエルの人々は武装してエジプトの国を出て、上った」とあります。つまり、モーセは最初からこの道中が安全なものでないことを充分に承知していた。否、むしろ行き会う障害や敵対勢力を想定し、これと戦う備えをしての脱出行だったと思われます。ペリシテ人の国の道を避けたのも、その一つでしょう。だが、なぜ、シナイ山を目指したのか。

そして、神は「昼は雲の柱をもって彼らを導き、夜は火の柱をもって彼らを照し、昼も夜も彼らを進み行かせられた」とあります。この後、海真っ二つの奇跡があり、それから最初の三日間はほとんど強行軍です。

これらを神話と見なし、全てがモーセの意思だったならば、エジプト兵の追撃をかわす以上の、なにか他の理由があったように思われます。もし、そうでなければ、その理由は、後付けだったにせよ、エジプトを離れた後で、何かが起きて、こうした強行軍と不可解な南下を理由づけた、としか思えません。その原因は今の時点では判りません。

ただ、その後は、おかしなことになります。いくら複数の資料を元に編纂したと言っても、なんとも了解のしようがないことばかりです。第十五章では、ファラオの軍勢を海に呑みこませ、それから三日目にメラに着きます。この間はシナイ半島でも珍しい平野部であり、距離も百キロ強ほどで、徒歩でも何とか行けたでしょう。しかしその先の、エリムから向こう側はシンの荒野であり、彼方に聳え立つのはシナイ山です。モーセがそこを目指していたのは、確実です。

シナイ半島だって、まだエジプト領なのですから、そこから脱出するならシナイ山など目指さないで、アカバ湾に行くか、もしくはどこかで北上して(岩漠地帯なので困難でしょうが、途中から「シュルの野の道」などを選ぶなりして)直接カナンへの道をたどりそうなものです。だがモーセは、まずシナイ山へ向かって、ひたすら南下するのです。

エリムの次の宿営地ドフカまでは、第四のルートに沿っていますが、「銅鉱とトルコ石探求の道」は、そこが終着地です。彼らはそれを超えて、前人未踏の地へと踏み出している。辺りにあるのは見わたす限り岩漠と山岳地帯、そしてシナイ山だけです。ひと色の緑もない死の荒野で、ここが目的地だと知らされた民は、きっと絶望したことでしょう。

エジプト地方そのものが乾燥地帯で、現在のアレキサンドリアでも年間降水量は二〇〇ミリ、カイロが一〇〇ミリで、シナイ半島には雨はほとんど降りません。これは、古代から今に至るまで同じです。

一説には、古代エジプトは今より湿潤で、サハラ砂漠も緑の沃野だった、とも言われています。実際に、七〇〇〇年前から一万一〇〇〇年前頃に描かれたであろう、サハラ中央部の岩壁にに見られる、豊かな動物たちや泳ぐ人々の姿のペトログリフ(岩絵)は、その時代のサハラが緑地だったことを伝えています。しかし、まず、それは、モーセ時代の話ではありません。

そして、この異説の根拠は一万年前の「湿潤期」で、これは地球の自転軸のブレから生じる「歳差運動」により、約二万五八〇〇年の周期で自転軸が移り、それによって、赤道アフリカを覆っていた降雨帯の移動が降水量の増加の原因なので、アフリカ北端のエジプトには影響がありません。この第四期湿潤期の降雨量はエジプト南部で年間平均二〇〇ミリと、今と大して変わりないことが判っています。

脱出してきたエジプトがそうであるならば、より北方のシナイ半島が古代に湿潤だったはずはないでしょう。現在のシナイ半島をグーグルアースで眺めただけでも、およそ人間が住める土地ではないのが判ります。それは、沿岸部をのぞけば、岩漠と岩だらけの山岳地帯です。

しかも、不可思議なことに、同書第十六章には、エリムの先のシンの荒野にたどり着いたのは、エジプトを出て二ヶ月目とあります。最初の強行軍の三日と、全然、計算が合わない。こういう違いは資料の異同とは関係ないと思われます。緑の平野部と岩山での踏破の時間差を考えても、あまりに開きすぎです。この唐突な遅滞の理由は一体なんでしょうか。

聖書によれば、彼らの出発点はナイルデルタ東部の町ラメセスでした。ここはエジプト側の伝承では新王国第十九王朝のラムセス二世が建設した物資貯蔵の町ピ(ペル)・ラメセス(「ラムセスの家」の意)だと言われています。ついでに言えば、数百年前にファラオが大臣ヨセフとその父ヤコブの一族に与えた土地名がラメセスで、そこは「エジプトの国で最も良い地」でした(創世記第四十七章第十七節参照)。さらに出エジプト記には「ピトムとラメセス」はハビル人たちが建設させられた、ともあります(第一章第十一節)。

まあ、そうした伝承は措くとしても、そこが出発地点だとして、ラメセスから端を発した大脱出(エクソダス)が、最初は脱兎のごとく三日で半島西部を縦断して踏破しているのに、それから先はいくら荒野とはいえ二ヶ月もかかっているのは妙です。しかもエリムの次の宿営地ドフカは、その荒野のトバ口にすぎない。三日と二ヶ月、全く釣り合いません。

8

さらに言えば、なぜ目的があって目指したかのように一路シナイ半島を縦断して南部のシナイ山に直行したのか。どうしてもモーセが十戒を授けられたシナイ山を経由しなければならなかった、としか考えられないのですが、それだと今度は逆に、十戒を授ける場所が、なぜシナイ山でないといけないのか、という別の疑問が出てきます。シュルの野の道を行った先にあるカデシュ・バルネアでは駄目なのか。

古来から学者たちの間でも、旧約の「シナイ山」の比定には意見百出だったようです。まあ、誰だって疑問に思うはずですが、さらって見ると、どれも自説に都合の良いポイントに比定して、他の記述も無理ヤリねじ曲げた説が多く、当てになりません。

どだい、ヤハウェは元々、シナイ半島から対岸のアラビア半島にあるミデアンの部族神ですから、わざわざシナイ山を経由する理由にはならない。ベンダサンは「ヤハウェ」が元々ミデアンの部族神「ヤハ」で、それは「風雷神」としていますが、私は少し疑問に思いました。というのは、旧約でヤハウェは多く「火」のイメージで登場するからです(最初にモーセが出逢ったのも、ホレブの燃える柴です)。

火神は古来、太陽神か、または火山の神です。エジプトには火山はなく、シナイ半島にも火山はありません。しかしアラビア半島を空路横切ると、誰でも眼下の黒い玄武岩台地の色に驚きます。この地の火山活動は漸新世から現在まで続いていて、ヤハウェが火山神なら、それはミデアンを含むアラビア半島でなくてはならないことになります。

世界最大のこの半島は、白亜紀以降の大地溝帯活動により、アフリカプレートから分裂して出来たアラビアプレートであり、同じ地続きでも、アフリカや地溝帯側のシナイ半島とは全く生成素因が異なるのです。特に半島の西側の紅海付近には、大地溝帯による火山群が連なっています。ヤハウェが火山神なら、それはシナイ半島では有りえません。

ちなみに、モーセが潜伏していたミデアンの土地は、カデシュからは紅海をはさんだ対岸にあり、約束の土地(カナン)ではないにせよ、そこまでなら(その必要はないのですが)シナイ山を迂回しても、さほどの距離ではありません。最短距離だと、「エジプトとアラビアの通商街道」を通れば、終着するのは宿営地エジオン・ゲベルで、その先がアカバ湾です。

紅海は荒々しい風土の海で、もとは巨大な断層だった地帯に海の水が満たされた地勢なので、渡海は困難ですが、アカバ湾最奥部ならば、海に入らなくても、エラテからミデアンまで海岸沿いに浅瀬を渡って徒歩で行けたのではないか、とも思われます。なぜ、その道を辿らなかったのか、これも謎です。むろん、今の地形が古代とは大きく異なっている可能性はあるので、なんとも言えないのですが、古代の様子を記した聖書地図を見るかぎり、こちらの方が楽々と行けそうな気がします。

もっとも、現在のアカバ一帯は古代にはエドム領でしたので、カデシュに到着したモーセは、カナンとの間にあるエドムの王に「王の道」を通過しての領内通行を申し出ています(民数記第二十章)。しかし、これはエドム王に断られています。何度か頼むのですが王は武力で威圧し、モーセは諦めます。王が脅威に感じるほどの人数の集団だったことが窺えます。また、断念したことから、その時のモーセの手勢では、エドム王軍を相手に戦って押し通ることも不可能だったのでしょう。

その後、カデシュで力を蓄えたユダヤ人は、その後、ヨシュアに率いられて今度は武力でもってカナン侵攻を果たします。それでも、エドムを通ったとは書かれていなくて、いきなりモアブの地からカナンを臨んでいます。なんとなく、ヤハウェの神通力は葦の海で尽き果てた感があります。その後は、時間がかかっても民が自力でやらねばならなかったようです。それにしても四十年は長すぎるでしょう。

しかし、当時のエドム王国の領域が不明なので――エドム王国の存在は、エジプトの資料(青銅器時代後期やメルネプタ王時代の書簡など)から、考古学的には実在したことが証明されており、紀元前六六七年のアッシリアの碑文を最後に消息が途絶えますが、その後、ヘロデ大王を出したイドマヤ人の国として、規模を大きく縮小して残存しており、時代につれて版図がことなります――なんとも言えないのですが、紀元前六〇〇年までは、一般に「北は死海、南は葦の海まで」が「エドムの地」とされていますので、ほぼネゲブ沙漠全体です。王国の北端はモアブと接していたと思われます。

しかし旧約では、モーセたちは、エドム王の拒否にあってから、カデシュを発ち、エドム国境近くのホル山に着いた、とあります。モーセの兄アロンが死去した山です。よろず当てにならないヨセフスの「古代誌」によれば、ホル山はエドムの首都ペトラを囲む山脈の一つだと言います。イスラムの伝承ではジャバル・ハールーン(Jabal Harun=「アロンの山」の意)という山を比定しています。ペトラ付近で最高峰(海抜一三五〇メートル)の山です。

だがしかし、王領内の通行すら拒んだエドム王が、首都近くにモーセらの接近を許すはずがありません。もっとも、ペトラは天然の要害で、紀元前一世紀頃にナバテア人たちがエドム人を追い払って造ったエル・カズネ(宝物殿)は華麗なる岩窟の芸術であり世界遺産としても有名です。ヨセフスの書が信用できないのは、こうした時代を無視した説話の継ぎ接ぎをするからです。

モーセの時代には、まだペトラはエドム人の首都ではなく、ボズラ(現ヨルダンのブサイラ)がそうだったとも言われていますが、考古学的発掘調査の結果によると、ブサイラ遺跡は紀元前七世紀より前ではない、と判明しています。

創世記の第三十六章には、エサウの子孫としてのエドムの王らの一覧が記されていますが、結局のところ、モーセ時代のエドム王国の首都は不明です。しかし、彼らが行き着いたエラテはエドム王国で唯一の海へと開いた港町なので、要衝の地です。モーセは通過するだけと言っていますが、古代でそんな約束を信用する王はどこにもいません。万一ハビル人らに占領でもされたら国家的一大事です。だから、王がモーセの領内通行を許すわけもないでしょう。

モーセたちの次の宿営地は、カデシュ(・バルネア)ですが、ここも厳密にはエドム領内です。国境地帯の縁に沿って移動したにせよ、エドムの領土の北端は死海に達していますから、どうあっても、エドムを通行しない限り、モアブには出られません。モーセが「王の道」を通過して、とエドム王に対して言っているところを見ると、どうやら、最初の予定では、エドムのど真ん中を突っ切り北上して、死海の東岸を通って(そこはモアブ国の領土ですが)、ヨルダン川の河口付近へ抜ける積もりだったようです。

古代であろうが現代であろうが、武装した集団が、三つの国境を突破して、それぞれの領土で領内通行をしたら、無事ではすまないでしょう。

しかし、もし本当に、カデシュに宿営したというのならば、そこからエドムを通過し、モアブを超えて、死海の北端に出て、ヨルダン川の東岸に達しない限り、その対岸にあるエリコを臨んだり、ましてやヨルダン川を越えてカナンへ侵攻するなどは全て不可能になります。

つまり、どの説を採っても、モーセたちの行程は謎なのです。カデシュからだと、どの道を通っても、エドムを経由せずに、その向こう側にあるモアブの地には辿り着けない。また、これらの説を採ると、ヤハウェが民がパランで犯した罪により、ヨシュアを除いて誰一人、エジプトから脱出した世代の人間をカナンには進入させない、との劫罰も、無意味になります。複数の資料の継ぎ接ぎによる混乱、として了解するしかないのでしょうか。

ところで、一方、ミデアンの(モーセの舅にあたる)祭司エテロが、モーセの宿営にやってきています。出エジプト記に、

「さて、モーセのしゅうと、ミデアンの祭司エテロは、神がモーセと、み民イスラエルとにされたすべての事、主がイスラエルをエジプトから導き出されたことを聞いた」

「こうしてモーセのしゅうと、エテロは、モーセの妻子を伴って、荒野に行き、神の山に宿営しているモーセの所にきた」(第十八章第一節および第五節)

――というのですが、ここで「神の山」ホレブの疑念が再燃します。ミデアンの祭司とヤハウェの話なのですから「神の山」なら、やはり、ホレブはミデアンにないと可怪しいのです。確かにモーセが最初に神と遭遇する「出エジプト記」第三章には、ミデアン時代のモーセが牧羊しているうちに「羊の群れを荒野の奥に導いて、神の山ホレブにきた」とありますが、そこがシナイ山とは書かれていないし、シナイ半島にまで行ったとも記していない。

土台、牧羊するには最低限、牧草がないと始まらないでしょうが、シナイ半島の、それもシナイ山の付近には、牧草が生えている可能性はまずない。山の周囲は標高千メートルの岩の台地です。一滴の雨も降らぬ荒地であり、ミデアンの近くならともかく、モーセが牧羊のために、シナイ半島に入った、という説話そのものが、その根底から成り立つ根拠にとぼしいのです。

だいたい、シナイ半島にヤハウェは何の宗教的拠点もない(というより、そもそもいかなる神を信仰すべき定住民もいない)。第三章の「神の山」は、ネットのヘブライ語=英語対訳の原典聖書テキストサイトで見ても「הַר הָאֱלֹהִים=Mount of God」です。誤訳の余地はない。

なお、付言すれば、シナイ山は半島で最高峰の山ではありません。すぐ隣りに(シナイ山麓の修道院の名にちなむものか)現在はカテリーナ山があり、これはエジプトでも最高峰の山で、標高二六二九メートルです。およそ神の名に価するとしたら、その地での最高峰の山が妥当でしょうが、シナイ山はすぐ近くにありながら、その名に価してはいないのです。

PREV | NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?