「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第十一講 モーセ(5)

19

それにしても、本当にモーセはユダヤ人に殺されたのか。その証拠たる文献がどこにあるのか。

フロイトの本を再読してみても、その明示的な出典がよく判りません。一九二二年に書かれたゼリンの文献から着想したが、ゼリンは批判を浴びて、後でこの論文を撤回した、とあります。全く手がかりがありません。「モーセ、イスラエル・ユダヤ人の宗教史における彼の意義」という、二百頁ものドイツ語の本しかない以上、それはネットで書影が見られても、または取り寄せても私には読めません。

フロイトが言うには、「モーセと一神教」で、ゼリンについては、

「一九二二年に至って、Ed・ゼリンがわれわれの立てた問題に決定的な影響を与える発見をした。ゼリンは預言者ホセア(紀元前八世紀後半)の言葉のなかに、宗教創設者モーセが反抗的で強欲なユダヤの民の反乱によって暴力的に殺害された、との内容を告げる紛れもない伝承のしるしを見出したのだ」

「ゼリンは東ヨルダンにあるシティムの地をモーセへの凶行がなされた舞台と見なしている」(キンドル本なので頁数は不明。全体の一九%の辺り)

――と書いてあり、大胆な論考で、しかも断定的な所見を述べている割りには、ゼリンの論文のどの箇所にそれがあるのか、またゼリンはホセア書のどの箇所を指して、「見出した」のか、という肝心要のことが書かれていないのです。ホセアは北イスラエル王国という特殊な環境の預言者ですから、ホセア書も短い文章ですし、何度読み返しても、モーセが云々。といった箇所は見当たりません。

ただし、これは原著の間違いなのか――そもそもフロイトはこれを論文として書いたのであれば、参照文献一覧を末尾に付けるべきなのですが、それが無い上に、本来、引用するならば、該当頁を明記して、ゼリンが書いた文章を直接、そのまま引用すべきですが、そうはしていない。その箇所を要約して自分でまとめているだけです。

これは、学問上、他人の文献を引用するには、少しどころか、大いに礼を失したやり方という他なく、長年、医学者として臨床および研究に明け暮れていた人らしくもない書き方で、どうも、全体に何かを隠蔽している気配が濃厚です。しかしながら、精神分析学という学問を興し、赫奕たる名望を得て、その生涯の最後に研究者生命を賭けて、しかも亡命先で何の掣肘もなく書いている論文です。一体フロイトは何を匿そうとしようとしているのか。

言うまでもありませんが、ゼリンの論文は彼の専門である聖書学であり、フロイトの専門の精神分析とは、かけ離れた地点にあります。しかし同じ研究者として、その分野が同じでも違っていても、引用文献の記述の仕方は全世界どの学問でも等しく同じであり、分野が違うからという言い訳は成り立たない。もしこれがフロイトの弟子が書いた論文だったら、フロイトは、彼を叱責して、正式な引用文献一覧を付して書くよう、指導したはずです。彼は、ユダヤ人らしく、時には横暴なほど家父長的傲慢さを振る舞いますが、学者としては一流ですし、新しい学問の開祖として、弟子の指導に当たってもフェアで、むしろ親切な人間です。これが身辺雑記的なエセーならともかく、人生の末期に心血を注いだ論文なんですから、この雑駁すぎる引用の仕方は不自然きわまりない。だからフロイトの、このゼリン論文の扱い方は、どう見ても不可解としか言いようがないのです。

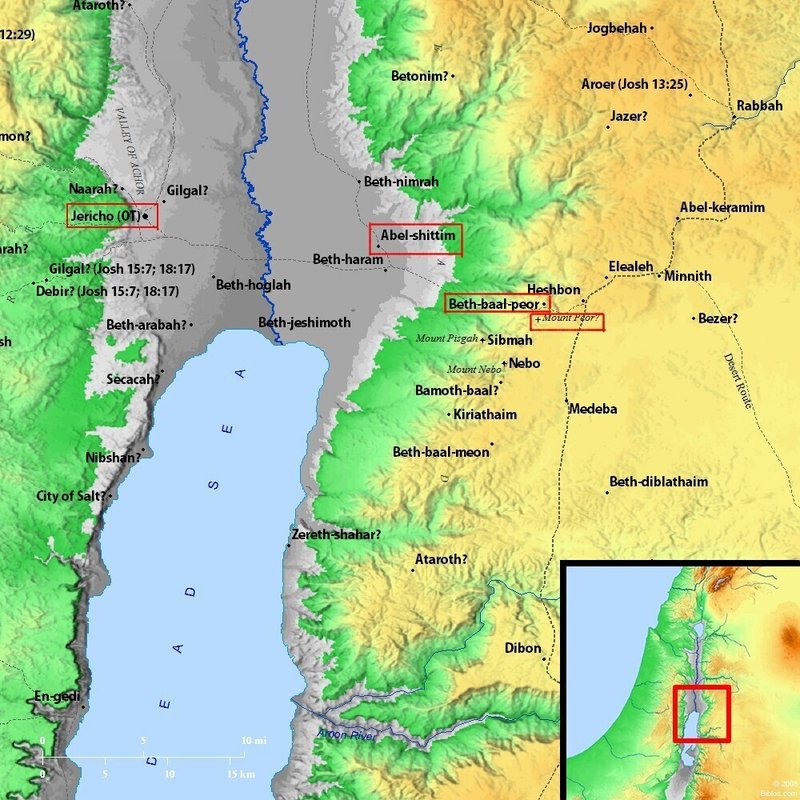

ただ一点、フロイトの本でヒントになるのは、「東ヨルダンにあるシティムの地」がモーセ殺害現場だとゼリンが述べている、という箇所です。しかし、これは可怪しい。民数記第三十三章に、えんえんと羅列される宿営地では、シッテム(シティム)の地名は、ただ、

「すなわちヨルダンのほとりのモアブの平野で、ベテエシモテとアベル・シッテムとの間に宿営した」(第三十三章第四十九節)

――とあるだけで、しかも、前後の文脈から明らかに、これは次にヨシュアがカナン侵攻を目指す直前の記述です。おそらく「文書仮説」にある異なる資料が雑じっているのでしょう。この資料では、モーセはすでにカナン侵攻の瀬戸際に立ち会っていて、ヨルダン川のほとり、モアブの野に宿営して、エリコ攻略を目前に控えているのです。他のモーセ五書の記述と整合性が取れていない。

20

さらに、ホセア書に「シッテム」の地名を求めると、確かにホセア書第五章第二節にシッテムへの言及はあります。以下、訳ごとに比較してみます。

「彼らはシッテムの穴を深くしたが、わたしは彼らをことごとく懲らしめる」(口語訳)

「シッテムでは深く掘った穴となった。わたしはお前たちを皆、懲らしめる」(新共同訳)

「曲がった者たちは落とし穴を深くした。わたしは彼らをことごとく懲らしめる」(新改訳版)

――と訳しています。見て判る通り、新改訳だけ、口語訳や新共同訳とは解釈が著しく違うのです。「シッテム(シティム/シッティム)」から地名の要素が落ちて、別な語義になっており、動詞も異なっています。「曲がった者たち」とは、いったい何を示しているのか?

気になって、最近の英訳聖書テキストを検索すると、どれもシッテムの地名がなく、「The rebels are knee-deep in slaughter(反乱者たちは膝の深さで虐殺した)」「And the revolters are profound to make slaughter(そして反乱者たちは深みで虐殺した)」と、いずれも「(地名としての)シッテム」が「反乱者」の意味になっています。おそらく、これは原典ないしその解釈からして、異なっているのでしょう。

そこで、「シッティム」に関して岩波書店版のホセア書の訳の注を見ると――、

「マソラ本文の校訂者はこの本文が壊れているとして「シッティム」という地名に読み替えることを示唆。シッティムはヨルダン河東岸のモアブ人の聖所があった場所。イスラエルの民はかつてここのバアル・ペオルを慕って背信の罪を重ねた(民数記二五:一以下、ホセア九:一〇参照)」

――とあります。

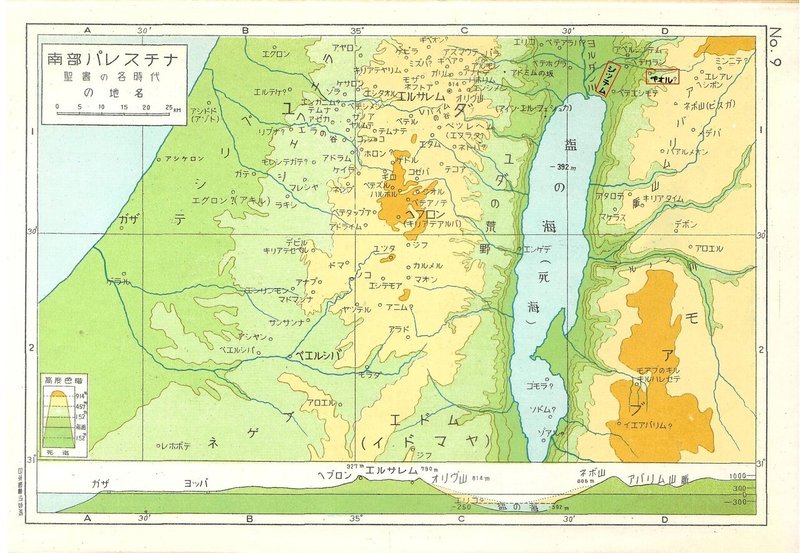

私の手許の「聖書地図」では、シッテム(シッティム)は、ヨルダン川をはさんで、エリコの反対側に位置する平野部にあることになります。この文脈から判断すると、もっと狭い特定の地名のようですが、地図では、より広い地域の場所を示しています。

念のため、二〇一七年版の新改訳を当たると、

「曲がった者たちは殺戮を極めた」

――とより強い意味となっており、地名は跡形もありません。しかも誰を殺したのか明記がない。

そこで、新改訳版の用語「曲がった者たち」を検索すると、

「この語の原語は「セティム(setim)」で、「セト」の複数形です。「セト」は、正しいことから離れる、が原義です」

――というサイトを見つけました(※1)。

これは個人のブログで、学術的に正確とはとても言えないので、念のために、コメンタリーのある聖書テキストサイト(※2)で検索すると、ホセア書のいくつかの英語版およびギリシャ語版とともにコメンタリーが記載されていて、次のような注釈がありました。

PEOPLE HUNTED AND SLAUGHTERED

The revolters have gone deep in depravity - Better rendered "the revolters have gone deep into slaughter," (ESV) Literally - “and those who revolt have gone deep into slaughter” (similar KJV, NIV) And this rendering would continue the hunting metaphor as they in effect (spiritually) "slaughter" their prey (many of whom would literally end up slaughtered by the brutal Assyrians).

The only other use of "revolters" (rebels) (Hebrews = set) is in Ps 101:3 which says "I will set no worthless thing before my eyes; I hate the work of those who fall away (Heb = set; Lxx = ekklino = literally turn away - figuratively morally deviating from a right path ); It shall not fasten its grip on me."

(以下、私訳です)

「「狩られた、または虐殺された人たち」(副題)

「反乱者は堕落の深みにはまっている」。よりよい表現は「反乱者は虐殺に深く入り込んでいる」(ESV=標準英語訳聖書)です。字義通りには、「反乱軍は虐殺の淵にまで堕ちていった」(KJV=欽定訳、NIV=新国際版聖書)と表現します。この表現は、彼らが事実上(霊的な)狩りの比喩を続ける語義で、「獲物を屠る」(その多くは文字通り残忍なアッシリア人によって虐殺されてしまう)となります」

「反乱者」(ヘブライ語=セト)の他の唯一の用法は詩篇詩篇第一〇一章第三節にあり、それは「わたしは目の前に卑しい事を置きません。わたしはそむく者の行いを憎みます(補訳)」です。

「ヘブライ語のセトは、LXXでは「ekklino」であり、意味は、文字通り「背を向ける」であり、比喩的に「道徳的に正しい道からの逸脱」を意味します」

――とありました。大体、上述のブログの解釈と同じで、正しいようです。

なお、ここに並列された「NLT(NEW LIVING TRANSLATION=新しい生きた翻訳)」版聖書では、シッテムを従来の「Acacia Grove(アカシヤの木立)」と訳していますが、それ以外は、皆、「反逆者、反乱者」と訳しています」

※1)http://thomasluke.cocolog-nifty.com/blog/2020/03/post-b3091a.html

※2)https://www.preceptaustin.org/hosea-5-commentary

要するに、シッテム(シッティム)という地名には、元々の地名の由来となった「アカシヤの木立」という意味と、「反乱者」の二つがダブルミーニングで表現されているように見えます。聖書では、一つの用語に二重の意味を含ませることは常套ですから、ここは地名と「反乱者」をかけているのかも知れない。

ゼリンが注目したのは、おそらく、そうした地名に潜んだ深い意味と、それが古代において、何を表していたか(あるいは、何を秘めようとしたか)かと思われます。

21

ここで、ホセア書をもう少し広く引用すると(口語訳)、

「聞け、祭司たちよ。心して聞け、イスラエルの家よ。耳を傾けよ、王の家よ。お前たちに裁きが下る。お前たちはミツパで罠となり タボルの山で仕掛けられた網となり シッテムでは深く掘った穴となった。わたしはお前たちを皆、懲らしめる」(第五章第一節から第二節)

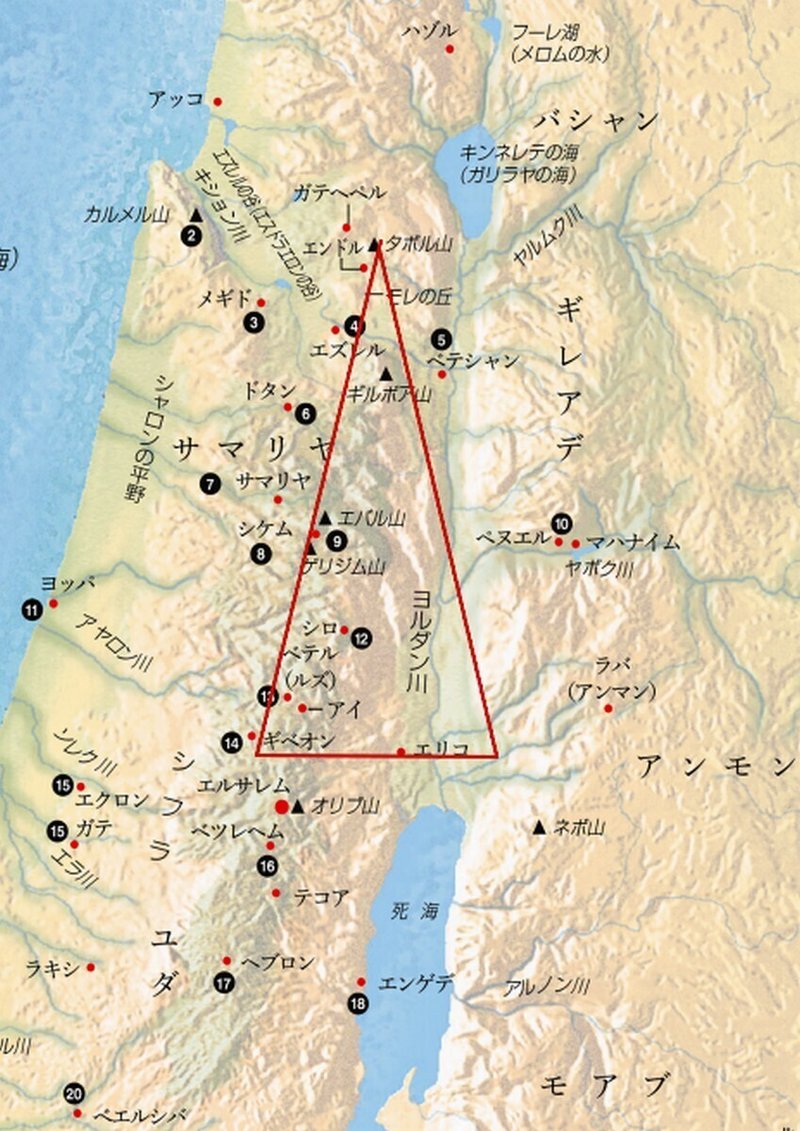

――とあり、ミツパ、タボル、シッテムと三箇所の地名が記されています。

これらはいずれも、ホセア書の時代の北イスラエル国時代の地名です。英語版のウィキペディアでは、シッテムは現在のアビラ、タボル山はガリラヤ湖の南西、ミツパ(Mizpah)は「監視所」を意味し、パレスチナには複数ある地名ですが、ここでは北イスラエル王国の南端、ベニヤミン支族に割り当てられた地の、南ユダ王国との国境近い都市だと思われます。三つを結ぶと、ほぼ北イスラエル王国全体を包摂する巨大な三角形となります。特定の部族ではない、北イスラエル全土を指して、ヤハウェは呪いの言葉を浴びせている。「ミツパの罠」「タボルの網」「シッテムの穴」、という語は、なにか象徴的な意味を帯びているようにも見えます。

ホセア書は、いわゆる十二小預言書(イザヤやエレミヤなど預言者としての格も大きく量も多いものに対して著名ではなく短い内容の預言書をまとめて、こう呼びます)の一つです。

ここで書記とされるホセアは、第一章の端書を見ると、紀元前八世紀の北イスラエル王国のヤラベアム(二世)時代に生きた預言者で、分裂時代ですから、南ユダ王国ではウジヤ王らの時期に相当し――北王国では、その滅亡はアッシリアのサルゴン二世の侵攻を受けて首都サマリアが陥落した紀元前七二二年ですから、ほぼ、滅亡直前の頃です。

その内容は、なんというか、いじましいほど醜いイスラエルの民の不実(ホセアの妻も浮気している)を知って神が怒り、その国すべてを滅ぼすだろうということが強迫的に(あえて言えば冷酷無慈悲に)、延々とくり返し記されている短いが印象的な預言書で、一番最後に、取って付けたように、救済が語られます。

どういうわけか、新約でもたびたび引用される書で、小預言書と言っても重要性が小さいわけではありません。私も当時、第八章にある「彼らは風をまいて、つむじ風を刈り取る」という箇所にアンダーラインしています。おそらく聖書の時間に引用されたフレーズを気に入っての書き込みだと思います(その後、私は作品中でこの文章を使ったこともあります)。

もっとも、預言者の妻がただ単に浮気をしたくらいで神様が怒るとも思えないので、妻の淫行とは何らかの比喩であり、神の怒りはもっと深い何かに対して向けられていると考えるべきでしょう。同書第四章には「エフライムは偶像に結びつらなった」とありますから、偶像礼拝が主たる罪である可能性が高いのですが、ユダヤ教には異邦人の女と姦淫する罪もあります。しかし、ここは解釈しだいでは、偶像礼拝のバアル神に仕える神殿娼婦と淫行した、とも取れます。ですが書き方が曖昧なので正確には判りません。とにかくホセア書のヤハウェは怒ってばかりいます。

ここで想起されるのが、民数記のヨシュアです。彼は元々はホセアという名前でした。では、このホセアは、分裂時代の北イスラエルの預言者ではなく、出エジプト記に淵源する出来事に関わったことなのか。しかしフロイトの本では預言者ホセア、とあるし、一七〇〇年も距てたダブルミーニングも変です。フロイトの書き方では、どうとも同定できません。そもそもゼリンの文献そのものがどういう文章だったのか、その正確な引用すらないので、判らないのです。ただし、民数記でもシッテムの地名は出てきます。

「イスラエルがシティムに滞在していたとき、民はモアブの娘たちに従って背信の行為をし始めた。娘たちは自分たちの神々に犠牲をささげるときに民を招き、民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうして、ペオルのバアルを慕ったので、主はイスラエルに対して憤られた」(第二十五章第一節から第三節)

すると、すでにモーセ時代から、シッテムでのバアル神への偶像礼拝が、ハビル=ユダヤ人の中にあったことになります。バアル・ペオルは、後の悪魔ベルフェゴールの前身だと言われています。キリスト教の伝承では七つの大罪の「怠惰」の象徴です。

これにヤハウェは怒り、疫病をもって民を罰しますが、一人のイスラエル人がミデアン人の女を連れて幕舎に入って密か事をしている最中に、祭司アロンの孫のピネハスが槍をもって二人の腹を貫き、殺します。これをヤハウェは嘉し、疫病は終息するのです。この出来事を聖書学では「ペオル(の異端)事件(Heresy of Peor)」と呼んでいます。

この不届きな男女は、ユダヤ人の方はジムリといい、シメオン支族のつかさの一人であり、ミデアン人の女の方はコズビといい、ツルというミデアンの民の一族の頭だった、とあります。ミデアンは、そもそもモーセが寄留していた土地で、そこには養父エテロがいて、ヤハウェはその部族神だったはずですが、神はモーセに「ミデアンびとを打ち悩ましなさい」と告げます。

さらに神はモーセに、ピネハスへの論功行賞として、彼と彼の子孫には永遠の祭司職を約束する、という、後のレビ族の嚆矢となる挿話まで付しています。

もっとも、元々、モーセはレビびとの家系にあり、モーセの兄アロンが祭司なのも、それゆえのはずなのですが、この辺り、モーセ五書の編纂者の混乱ぶりが窺えます。出エジプト記の冒頭の設定など、失念しているか、複数の資料が混在しているとしか思えません。

しかし、アベル・シッテムは、ヨシュアがエリコを攻略する直前の宿営地であり、四十年にわたる荒野の彷徨の最後の宿営地なのですから、この短いが残酷な挿話には、なにか只ならぬものを感じさせます。

なお、実際にはシッテムの事件は独立して起きた出来事ではなく、民数記の第十六章には、ベンダサンのペンネームの起源ともなった「コラの反乱」が起きており、ハビル人たちは組織的に結託してモーセに逆らっています。この時は反乱の中心人物だったコラとダタンたちだけが、大地が裂けて一族や天幕ごと呑みこまれているのですが、モーセを危うくする事態はそれで収まったわけではないようです。

その後、民数記には、モーセたちがチンの荒野、すなわちカデシュに宿営し、エドム王に領内通行を求め、拒絶されていることが記され、さらにアラデの王を討ち、モアブの地に征きます。アモリ人の王シホンに再び領内通行を求め、断られると、エドムとは対応が異なり、モーセたちはシホンの軍と戦ってアンモン人の国境までアモリの地を占拠しています。

次に襲われることが確実な、モアブの王バラクは、モーセらの軍勢を恐れ、ユフラテ流域のペトルに住むベオル(Beor)の息子で巫覡のバラムを招いてモーセらを呪うように依頼します。ところがヤハウェはバラムに臨み、天使を派わし、ほとんど脅迫して、モーセに有利な預言をするよう命じます。バラムはバラクの望みとは逆にモアブ人を呪ったためバラクは彼を連れ回し、最後にベオルの地に行くのですが、ここでもバラムはモーセに有利な託宣を告げます。

ここでのバラムはモアブ側の巫覡というより、ほぼハビル人の預言者で両義的です。一説に彼の父ベオルはヘブル人の預言者だ、とも言われています。バラムは後にペオル事件の報復として、ミデアン人たちと一緒に殺されてしまうのですが、よく判らない人物です。ただ、珍しく実在したことが判っており、六八年、ヨルダンのデイル・アラ遺跡から発掘された石膏碑文にバラムがベオルの子だ、という文字が刻まれて、その存在が証明されています。

この混乱の元は、おそらく複数の資料の混在に拠ると思われ、バラムの夢の中に出てくる神はエロヒムで、人語を解するロバと会話する以後のバラムに顕れた神はヤハウェだからです。

ペオル事件が起きたのは、この直後であり、ハビル人たちがシッテムに宿営していた時のことです。後にエリコが攻略された際に、内通者の娼婦ラハブが、これらのモーセ軍が滅ぼした諸国について語っていますので、一応、民数記とヨシュア記との整合性は取れています。しかし、いつハビル人たちがこれほど強兵されたか、どこかで四〇年の時間が経っている(らしい)ので、その間にヨシュアの麾下で軍事訓練したのかも知れませんが、旧約にはそうした形跡はどこにもない。

ただ、不思議なのは、いわばこの時期、モーセとハビル人たちは上り調子であって、向かうところ敵なしの状況だったことです。コラの反乱は、ハビル民衆の不満が募って爆発した感じですが、ペオル事件は、モーセたちにハビル人がその功を認めて服従しつつあった時期に発生しています。しかも聖書の記述だと、これに対して神の怒りは二万人もの犠牲を出す疫病で被害が出ている。なぜにヤハウェの威光が最大となり、ハビル人たちがモーセに従おうとした時に、バール・ペオルに帰順し不埒な行為に及んだのか。なんとなく、全体的に、この事件は、そこだけ「浮いた」印象があります。資料の混在では済まされない、なにか得体の知れない矯激なものが感受されるのです。

とはいえ、殺されたのはシメオン族のジムリで、許されぬ罪を重ねており、祭司の孫ピネハスに誅戮されるだけの理由もあります。では、肝心のモーセ殺害の件が、そこに見当たらないとしたら、一体、フロイトはホセア書あるいはそこ以外のどこから、そういう証拠を引っ張ってきたのか。ホセアないし預言者がケアレスミスなのか。ならばモーセ五書のいずれかなのか。だが、いくら死期が迫っていたからといって、そのような初歩的な間違いを何十年も学究生活をしてきたフロイトともあろう人がするとも思えない。

これは私だけの疑念ではなく、ネットでの海外の評言にも、「ホセア書はないだろう」、といった論調のものがありました。ネットでも全てを網羅的に調べつくしたわけではありませんので、確かなことは言えないにせよ、暫定的な結論としては、フロイトがゼリンの文献のどこから何を引用しているのか、今のところ全く判りません。ゼリンのもう一つの引用としてのイザヤ書の「苦難の僕」ならまだ判りますが、それならイエスだって参考にしているので、あまり意味がない、というか。

だとしたら、やはり出エジプト記のホセアことヨシュアが(モーセの死に?)なんらかの関与した出来事だとしか思いつきません。いくら何でも、紀元前十数世紀のモーセの殺害が、紀元前八世紀にアッシリアに滅ぼされたNTRな人と関係するはずはない。だが、モーセを護衛するレビ人であるヨシュアがどうモーセの死に関わっているのか。

この先、フロイトが展開する論は、本当に奇想天外なものになっていくのですが、これはそうした、おぞましい内容の下地なのか、と後になって思い当たります。

しかし、このフロイトの手法(集団心理分析学?)が真っ当な学問的分析方法論として正しいものなのか、私には疑問が残ります。ユングの集合的無意識ではありませんが、本来、個人の心理の奥底を探査するはずの精神分析の手法が、その対象として、一つの民族まで規模を拡げている。

それは「トーテムとタブー」でも同じですが、あれはいわば普遍的な一般論です。このモーセ殺害は違う。固有の、しかも旧約最大の「偉大な男」にまつわる、そして同時にユダヤ人全ての根幹に関わる「個人」の「分析」です。

当然ながら、フロイトがモーセ本人を、直接、長椅子に寝かせて質疑しているわけではない。途方もなく太古に起きた、根拠薄弱な殺人事件を、安楽椅子探偵が考究して、答えを出そうとしているのです。

これが果たしてフロイトの学問として、つまり精神分析として妥当なのかどうか、私には判断がつきません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?