ちょっと前のめりになる気になるポイントを企画の真ん中に置いてみよう #ほぼ日の學校

「ほぼ日の學校」アドベントカレンダー8日目の授業紹介は、

小国士朗さんの『「興味がない」をデザインする』です。

授業の紹介と視聴動機

「興味がない」をデザインする

小国士朗 (株式会社小国士朗事務所 代表取締役/プロデューサー)

小国士朗さんは、元NHKのディレクター。『クローズアップ現代』『NHKスペシャル』『プロフェッショナル 仕事の流儀』などのテレビ番組を制作してきました。現在は、個人で「小国士朗事務所」を構え、癌を治せる病気にするためのプロジェクト「Delete C」や、高齢者・認知症の方といっしょにJリーグを盛り上げるプロジェクト「Be Supporters」など、社会や企業が抱える課題について考える仕事を手掛けています。小国さんには専門分野がなく、癌も認知症もJリーグも、もともと縁のない分野。でも、どんなに難しい題材でも、多くの人を惹きつけるプロジェクトに変えてしまいます。

公開日:2022.05.13

おぐにしろう

小国士朗

株式会社小国士朗事務所 代表取締役/プロデューサー

2003年NHK入局。『プロフェッショナル 仕事の流儀』『クローズアップ現代』などのドキュメンタリー番組を中心に制作。その後、番組のプロモーションやブランディング、デジタル施策を企画立案する部署で、ディレクターなのに番組を作らない“一人広告代理店”的な働き方を始める。 150万ダウンロードを記録したスマホアプリ「プロフェッショナル 私の流儀」の他、個人的なプロジェクトとして、世界150カ国に配信された、認知症の人がホールスタッフを務める「注文をまちがえる料理店」なども手がける。2018年6月にNHKを退局し、現職。携わるプロジェクトは「deleteC」「丸の内15丁目プロジェクト」をはじめ他多数。

普段、私はマーケティングの仕事をしていますが、売りたいもの、知ってもらいたいものが、自分が興味あるもの、好きなものばかりではありません。興味がなくても、それをうまく売り出している話に興味がありました。

小国さんのお話

「注文をまちがえる料理店」

「注文をまちがえる料理店」

というプロジェクトだったんですけれども

これは認知症の状態にある方がレストランのホールスタッフを

務めるというもので

注文を取って配膳をするんですが

認知症の状態にあるので まちがいや忘れることが起きるかもしれない

でも「注文をまちがえる料理店」と最初から言っているので

仮にまちがいが起きてもお客さんは誰も怒らない

むしろそのまちがいを受け入れて

一緒に楽しんでしまおうよ

ということで

まちがえちゃったけどまあいいか

というコンセプトでやった

イベント型のレストランなんです

これがすごい反響があって

世界150カ国以上に

このプロジェクトのことが

紹介されるということが起きたり

企画の奇抜さ、おもしろさだけじゃないですよね。届けることまで考えていると感じました。届いた数字を印象深く語られているということは、最初からそれを意識してると思ったんですが、、授業を最後まで聞いても、届ける話はほとんど出てきませんでした。ここもうちょっと聞きたかったなぁ…

紹介されていたどの企画も、最初の段階から、それが当たるかどうかはあまり考えてない風でした。テレビの世界である程度、どういう見せ方をすれば人が反応するかを知っている前提だからかもしれません。届けることの創意工夫は、YouTubeをはじめて、数字を伸ばした経験がある人から聞いたほうがいいかもしれない。

テレビディレクター時代の仕事

そして、興味があるテレビの仕事、テレビディレクターの仕事。どんなお仕事をされてたんでしょう。

インタビュアー:

テレビディレクターとして

入社されるんですか?

小国さん:

職種別採用なのでディレクターとして採用されました

取材をして 企画を立てて

取材交渉をして 撮影をして

編集をして 放送する 一連を

NHKってあんまり

外部に出して番組制作することが

当時はすごい少なくて

とくに僕が行ったローカル局と言われる地方局は

全部自分でやるので自分でデジカメ1台を持って

撮影して 編集まで全部一人でやってみたいな

四十何分の番組出しますとか

毎日1時間の夕方の情報番組を全部1週間やりますとか

そんな感じだったんで

まぁ激務でしたね

作る工程や、作りながら、視聴者のことを考える下地があるんですね。

なかなかこんな経験は後追いできないですけど、普段の仕事から、コンテンツに触れる人の気持ちを想像しながら、日々、手を動かそうとは思います。

『プロフェッショナル仕事の流儀』10周年企画

企画を考える時の思考について、触れたこの話は一つ、思考のヒント、扱うテーマ、サービス、商材の強みを考えるヒントになりそうです。

当時そのプロジェクト10周年の何かやろうぜということに

予算は1円もついてなかったので

そういったときに武道館でライブ

ウエ―イみたいなのって

どうやってやるのかもわからないし

めちゃくちゃリスクだなと思って

すごいなと思うことではなくて

ずるいなと周りから言われるようなことをやりたいと

例えば『情熱大陸』とか『カンブリア宮殿』とかね

似たようなベンチマークになる番組があるわけですけど

そういう人たちがずりぃって

やろうと思ったんです

それはちょっと言い方変えると

そこにしかない強みというか

コアコンピタンス

みたいなことだと思ったんです

『プロフェッショナル』にしかないものだから

みんなまねできなくて「ずりぃ それ」って言うから

ずりぃポイントを探して

そこだけ引き伸ばしてやったら

誰にもまねできないものになるし

もともと持ってる強みだから

そんなコストもかからず

やれるんじゃないかなと思った

何がずるいかがわかんなくて

ネットで すごいベタなんですけど

『プロフェッショナル仕事の流儀』

と打ち込んでみたんですよ

ウィキペディアをクリックしたら

なんかパロディーという項目があったんです

「え?」と思ってそこを見たらすごいドワーって

めちゃめちゃいろんな人からパロディーされてたんですよね

いろんな番組とかから

それ見た瞬間に

「これがずるいポイントなんだ」と思ったんですよ

みんながまねしたくなるフォーマットがあるんですよね

『プロフェッショナル』ってあの黒い背景に白い文字でこう

流儀がポンっと出るとかその時の音とか「ポン」みたいな

そのフォーマットこそがやっぱりすごい強みで

それをやると誰もがみんな

『プロフェッショナル』になれる感覚になるから

みんなパロディーするという番組が持ってる価値って

まねしたくなるこのフォーマットなんだと思って

それを伸ばしていこうということで

他で真似できないポイントを探すって、簡単に言う人がいますが、そう簡単には見つからないんです。でも、パロディされる部分って、他で真似できないから、そこを強調する。モノマネタレントさんがモノマネする時に欠点や一つの特徴を強調するのも同じなんですね。パロディにできそうなポイントを探すのはいいかもしれません。

パロディ化するリスク

パロディを助長するアプリを作ることには当然リスクがあります。

どんな動画が作られるかわからない。

そのパロディ化させるのは

反対意見とかも

社内ではなかったですか?

ありましたよ

いじるなんてもってのほかだ

みたいなのはありましたね

でも突破しなきゃいけないから

その上の会長とか理事とか

そういった人のとこに行って

その人たちにこの『プロフェッショナル』のアプリ

を説明して プレゼンして

その人たちの動画とかを撮って

「理事の流儀」とかって「さすがだな」みたいな

「理事の流儀すごいな」とか言いながら

そしたら実際使ってみると

みんななんてことはないってこと

わかるわけですよ

「ああ なるほど なるほど おもしろいじゃんこれ」って

理事が「わかった わかった」

「なんか問題起きたら俺がケツ持つから」と言ってくれて

そしたらもうみんな安心して

「いいよ やってみよう とりあえずやってみよう」って

やるということになったんで

そこは半沢直樹みたいな

世界ですよね

キーマンを説得するって、ほんとうに仕事の上で面倒なことだと思うんですが、ここが企画実現のために、一番大事なことだと思います。あるいは、説得してくれる人を巻き込む、上を説得してくれる人を説得する、おもしろがらせる。

チャレンジすること

引き続き、NHK時代の小国さんの考え方です。

そして、小国さんはちゃんと面倒くさくてもやる人なんですね。

社内で「いいね」って簡単に言われるものって

おそらくもう世間では5周半ぐらい遅れてるような

価値観じゃないかなとも思ってて

だから社内で全力で「NO」と言われるものをやったほうが

イノベイティブだし

社会の感覚に近いんじゃないかなと思って

とくにそのなかでもテレビで

ものすごく成功体験を積んでいる世代とかの全力の「NO」は

チャレンジする意味があるな

と思ってやってましたね

企画のポイント

面倒くさいところに手を突っ込むところは容易にまねできないですが、じゃあ企画のキモをどこに置くかという話は参考にしたいところですね。

僕は基本的にいろんなものに興味がないです

それはコンプレックスだし

いまだにそうなんです

だけどそんな僕でも思わず「前のめり12°」になる

瞬間というのがあるんですよ

それを捉えて離さないというのは結構意識してて

「注文をまちがえる料理店」のコンセプトも 認知症の人が

キラキラ輝く社会を作りましょう

というコンセプトにはしていなくて

まちがえちゃったけどまあいいか

という言葉を立ててやっている

僕よくそのノートの1ページ目を

見返すということをやるんですが

どこかお話を聞きに行きました

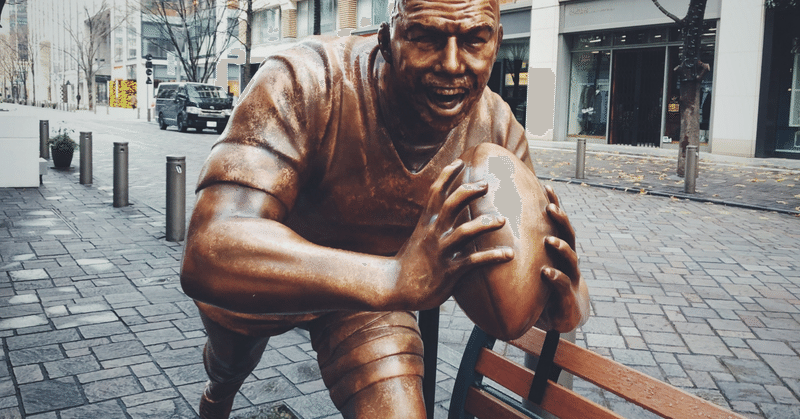

初めてのテーマ ラグビー

そういう時にメモっとくんですよ 絶対

例えば「どっちが日本代表ですか?」とかを書いとくんです

ノートの一ページ目、というのはいいですね。

一番最初の疑問、素直な感想、これはいいスタートになります。わかった風になって始めるのはよくないかもしれません。でもついやっちゃう。自分が馬鹿にされたくないので。企画のキモであり、スタートを「ノートの一ページ目」に置くのはいいですね。これ、どこに書きとめておくかな…。 仕事だとプロジェクトが始まったところのチャット欄にでも、コメントしておこう。noteなら、このnoteの最初にもあるように、動機やきっかけを書くことを忘れないことですね。

まとめ

興味がなくても、どこかあれ? これはなんでこうなってんの? とつい聞いてしまうポイント、前のめりになる部分を企画に置いてみることはしてみようと思います。どうしても、少し予習をして、聞いた話をまとめて、いい点、メリットを置いて、それをよく見せようという動かし方をしてしまいがちなので。最初に、あれ? と感じた違和感、興味をなくさないように、つぶしてしまわないように。

いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。