「この国を変えるには教育しかない。」

むわっとした熱気。

けたたましい原付の音。

コンクリとは違う土っぽい匂い。

雑多な騒音の中に紛れて、

活気に溢れる人々の息遣いを感じる。

2018年の年末のカンボジアでのこと。

私は生まれて初めて海外にやってきていた。

今でも空港を出た瞬間のことを鮮明に覚えている。

異国情緒たっぷりな東南アジアの夜に胸は高鳴ったものだ。

教育がなぜ必要か。

教育がなぜ大切か。

この旅で私は学んだ。

本格的に国際貢献を志したのもこのときからだ。

1.目で見ることのできる貧富の差

空港を出てトゥクトゥクに乗り、首都の中心へ向かう。

ノーヘルで古い原付を5人乗りしているのは恐らく両親と小さい子ども達の家族だろう。そして、そのすぐ隣を衝突スレスレでベンツ・マイバッハのSクラスが走り抜ける。

当時の私は、先入観で「カンボジア=おしなべて貧困」と思っていた。しかし、どうやら単純にそういうわけではないらしい。日本ではお目に掛かれないような高級車も当然のような顔をして走っていた。

街を見渡せば、大金が飛び交うカジノのネオンが煌びやかに輝いている。その一方で、舗装もされていない道路の先に壁のない教室で勉強に励む孤児院の子ども達がいる。

問題は「貧困そのもの」ではない。

この国にお金はある。ただし限定的な場所に集中している。

グロテスクなほどの「貧富の差」というモノが、可視化された形でそこにはあった。

2.「アジアの風」と「ひろしまハウス」

私は「アジアの風」という国際ボランティア団体(在籍全4名)のメンバーとして、首都プノンペンにある学校「ひろしまハウス」を訪れた。

ひろしまハウス

1994年の広島アジア競技大会が開かれた際、広島から約3800km離れたカンボジアでは、選手を日本に送り出すことが困難でした。

広島市民はそれを知り、ひろしま・カンボジア市民交流会としてカンボジア選手を支援。

大会終了後、カンボジアの首都プノンペンにあるウナローム寺院の僧であった渋井修さんの協力で、寺院の境内に「ひろしまハウス」の建設の話が持ち上がりました ー

この学校では、いわゆる貧困家庭の子ども達に無償で教育が提供されている。子ども達は算数やクメール語、日本語、英語を習っている。

だが美術や音楽、体育などの副教科は行われておらず、いわゆる"情操教育"の分野が弱いという現状があった。そこで、美術科の教員であり「アジアの風」の発起人・河合健太郎先生とともに私も海を渡った。

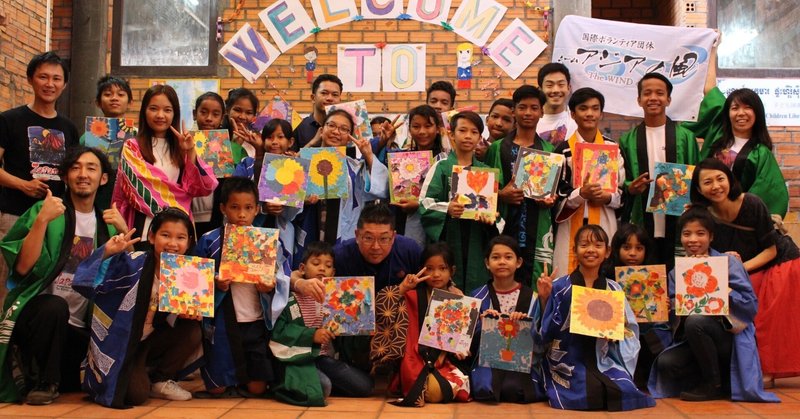

絵の具を使ったワークショップや高知県名物「よさこい踊り」を伝え、子ども達が楽しみながら感性を磨ける学習活動を展開した。

現地の先生達にも、普段とは異なる学習や指導方法があるという事を伝えることができたのではないだろうか。

普段はやらない美術や体育の授業。

子ども達の楽しそうな笑顔は忘れることができない。

私はこの年だけで4度カンボジアへ渡るほど、この学校の子ども達と過ごす時間にのめり込んでいた。

3.賄賂が蔓延る公教育

カンボジアは教員の地位が低く、真面目に働いても稼ぎが少ない。そこで、給料の安い本来の授業は手を抜いて、非公式の「補習」のほうに力を入れるケースが往々にしてあるという。

本来の授業だけでは学びにならない。

子ども達が試験をパスできる学力を身につけるには、「補習費」を払って補習を受けるしか選択肢がないのだ。非公式の補習なので、そのお金は丸々教員のポケットに入る。

いわゆる賄賂だ。

まるで「学習の機会」を人質に取られているようだ。

その結果なにが起こるだろうか。

補習費を払える経済力のある家庭の子どもは、より良い学習環境が手に入り、進学・就職が有利になって結果的により裕福な将来につながる。

補習費を払えない貧困家庭の子どもは、進学につまずき就職で不利になり、さらなる貧困に向かわざるを得ない状況に置かれる。

これではこの国の貧富の差は拡大する一方だ。

これも教育のひとつの結果と考えると、教育が及ぼす国や社会への影響力の大きさに思わず恐れ慄いた。

4.「この国を変えるには教育しかない。」

ひろしまハウスのGMは日本人だ。

しかも本職は(当時)プロサッカー選手で、カンボジア1部リーグでプレーする友廣壮希さん。

元々は教育者ではない彼だが、教育に掛ける想いは胸を打たれるほど強かった。本職であるはずの私の方が学ぶことばかりだった。

学校経営の手腕も凄まじく、彼のもとに熱意のある現地の先生が集められ、(カンボジアとしては珍しく)学校として一貫した指導が子ども達に行き届いていた。

「この国を変えるには教育しかない。」

会話の中で彼が言った言葉だ。

恥ずかしながら当時の私はすぐには理解できなかった。

5.最大の兵器「教育」

カンボジアの貧富の差を分析すると、大まかに3つの層があるとのことである。

富裕層以上

既存のカンボジアの社会システムの中で問題なく暮らし、十分に教育も受けられる層。貧困層

先述した補習費が支払えず、公教育の中で遅れを取る層。学校には来られるのだが、金銭的な理由で進学や就職において不利がある。最貧困層

そもそも学校に来ることができず、日々生き延びるお金を得ることに追われている層。学校に来ることで働く時間が無くなり、ご飯が食べられなくなる。

ひろしまハウスに通うのは2の貧困層の子ども達だ。無償で教育を提供することで金銭的ハンデを解消し、富裕層との教育機会の格差を解消している。

教育の機会平等を実現することによって、貧困層の子ども達と富裕層の子ども達が同じスタートラインに立つことができる。

するとこの子達が大人になった時には、貧困層だった子達が進学・就職を叶え、貧困からの脱却ひいてはさらにその子ども達も教育にお金を掛けることができるようになるのだ。

貧困層の子ども達へ教育を。

というひろしまハウスの方針から、この国の貧富の格差の問題の解決を真剣に考え、挑戦しているということがよく分かる。

私はそれまで、目の前の子どもの毎日に向き合うことが精一杯で、教育がもたらす結果やそれが国の未来を変えていくモノであることは全く意識していなかった。

「この国を変えるには教育しかない。」

なるほど。

教育とは国の未来を変えていく職業なのか。

いま目の前にいる子ども達は未来そのもので、そこに対しての責任がある職業なんだ。そう気付いた私は初めて教員という仕事の尊さを実感した。(遅いだろ。でもそうなのだ。)

この事は、数年後アフリカで出会うことになるとある偉人の名言と結び付く。

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

教育は世界を変えるために用いることのできる最も強い兵器である。

それからの教員生活を私は誇りを持って駆け抜けた。ひろしまハウスには今日も元気に子ども達が通っていることと思う。

また会いに行こう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?