展示『Breakers’ Show byブレイク前夜』の感想

あるいはメディウムフェチおじさんの絵の見かた

原宿Anicoremix Galleryで開催中の美術展示『Breakers’ Show by ブレイク前夜』

https://www.anicoremixgallery.com/exhibition/breakers-show-2021/

に行ってきたのだが、めちゃくちゃよかったので、それぞれの作品の感想を書いていくことにする。

その前にひとつ。あなたは絵を見る上で、なにを重視するだろうか? テーマ? 構図? 作者の意図? それともなんとなくの印象? 僕の場合は<メディウム>だ。大げさな美術用語に聞こえるかもしれないが、ちょっとカッコつけたかっただけで、「素材とその使い方」ぐらいに思ってもらえればいい。

なぜ僕がメディウムを重視して絵画鑑賞をするかというと、「絵のことなんかなんもわかんない」からだ。せいぜいが、数ヶ月に1回は展示に行く程度。本当にまったく絵とか見ない、美術展に行ったこともないひとよりはマシ程度。専門的な技法やら美術史的文脈やら正しい鑑賞態度やら、わからん、なんもわからん。アクリル絵の具とアクリルガッシュの違いも昨日知った。

でも、そんなトーシロの僕でも、実際に展示に行ってみて、5分ぐらい一つの絵をじっーとを見てみたり、二つの絵を交互に見比べたりしてみると、作品それぞれどうやら素材やその使い方がどうも違うっぽい、ということがなんとなくわかってくる。これ絵なのにやたらデコボコしてるなあ、とか、これなんか絵の上に透明なの塗ってあるなあ、なんかここ部分は下地の色の上に重ね塗りしてるっぽいなあ、とかそういう細かい気づきだ。

というわけで、美術わからん勢でもわかる部分を探そうとするうちに、そういったメディウム的な特徴を見つけることが僕にとって美術鑑賞のおもしろさの大きな部分を占めるようになった。まあ、いわゆるフェティシズム、偏愛ってやつだ。

さて、前置きが長くなってしまったが、今回はそういうメディウムフェチ(今考えた用語です)の立場として、この展示がいかに興奮できる楽しいものだったかというお気持ち表明をしていきたい。

なお、写真撮影可の展示であったためバカバカ撮りまくった写真を載せていくが、当初noteで記事を書くつもりでなかったためすべて縦長になっている。見にくいだろうがご容赦願いたい。

さて、絵画といえばいわゆる油絵を想像する人は多いだろうが、この展示、9人のアーティストの中でがっつり油彩を使っていた人は一人、藤川さき氏だけだった。たぶん。

個人的に、油絵というものは多くの絵の中でもドット絵に似ている部分が大きいのではないかと思う。不規則な細かい点の集合が、距離をおいてみると像をかたちづくる、という感覚が共通しているように、僕には見える(まあ、現代の印刷はほとんど全部そんな感じだけど)。

この絵も、近づいてみると絵の具をただランダムに、力強く不規則に塗りたくったようにしか見えない。だが、数歩下がって見てみると、とたんに絵の具の集合が像を結び始める。

たった数歩前後するだけで、キャンバスに絵の具を圧倒的な熱意で盛り付けていくような強烈な筆致だったり、寂寥感ある原野をさすらう人物像の描写だったりが、感じられたり感じられなくなったりするのが、僕にはとてもおもしろい。こういった感覚を味わえるのが、写真ではなく直接現場で作品を鑑賞する楽しみなのではないか、と僕は思う。絵画とは、もしかしたら距離によって成立する作品なのかもしれない。

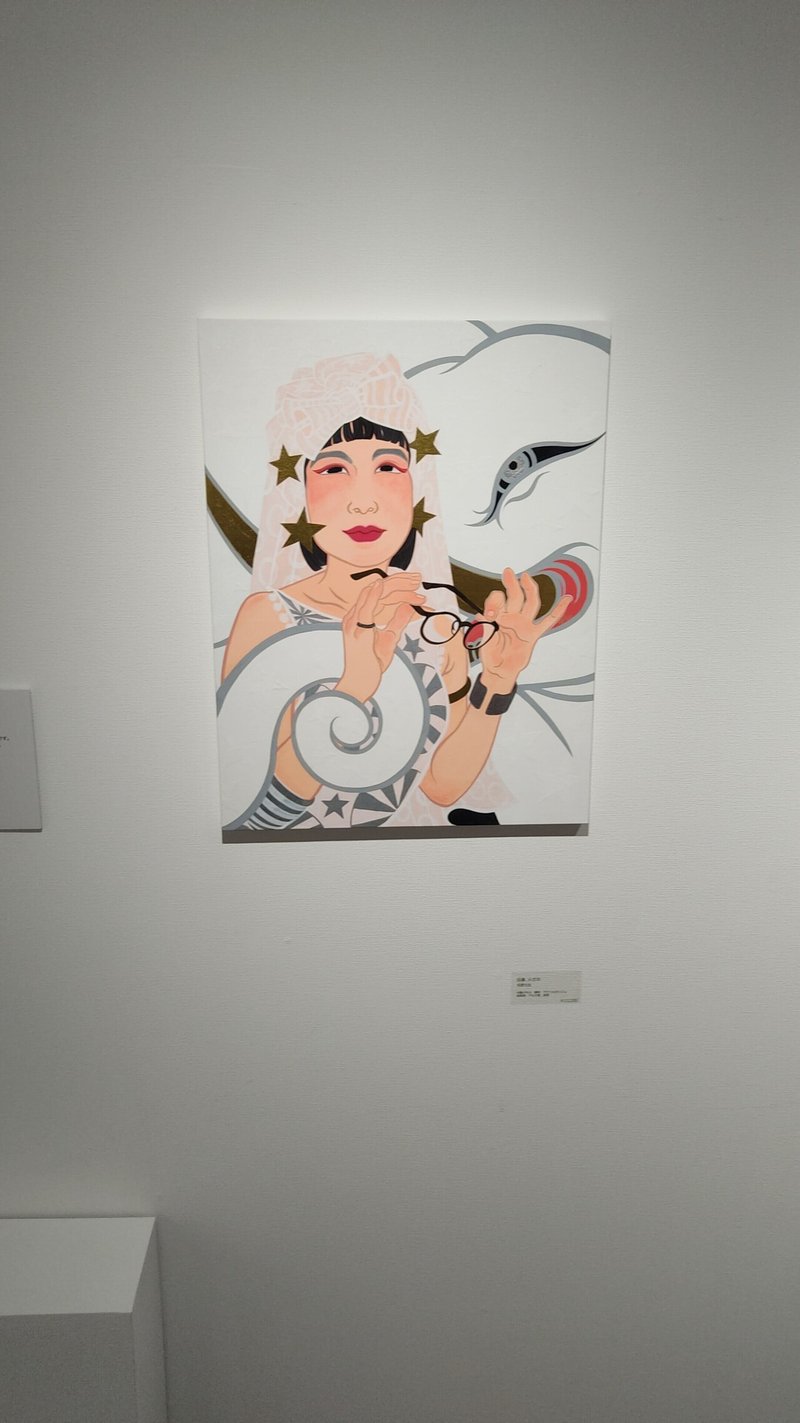

現場の距離でしか気づけない作品、という意味で非常によかったのが、石原七生氏の作品だ。

この絵などは、写真ではほぼわからない、おそらく現場で見た人もわからないのではないかという意匠をが凝らされている。

アップで撮るとわかるのだが、背景の白地の中にも、同じ白色で五芒星が描き込まれている。さらに、この絵、金銀の描写に実際に光沢のある箔を使っているのだが、それだけではない。人物の肌と、そしてこの白い五芒星にも、細かいラメのようなものが使われており、ささやかながらキラキラと反射することでわずかにその存在をアピールするようになっている。かなり控えめな量のため、ある程度長時間眺めていてようやく気づくことができた。写真やスキャンを見るだけでは、少なくとも僕は絶対に気づけなかっただろうこういった細かな、だが確実に意図が込められているだろう意匠に気づく機会があることが、実際に絵を眺めることのよさのひとつだと思う。

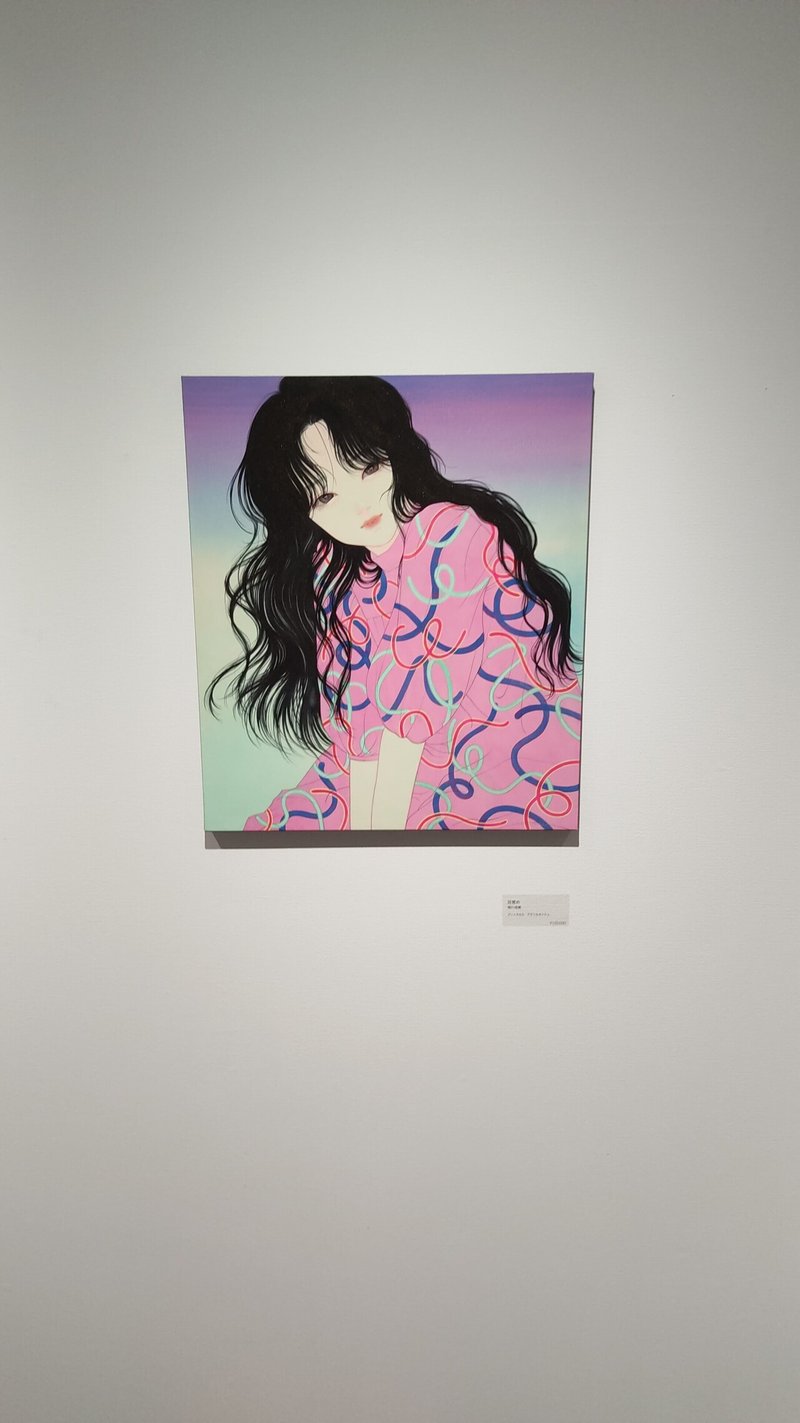

ラメ(っぽいキラキラ素材)の使い方、という意味で比較になるのが、細川成美氏の作品だ。

これも写真ではわかりにくいが、現場ではかなりわかりやすく、髪のラメが目立つようになっている。同じラメを入れ込んだ人物画でありながら、肌と髪、またその強弱といった差異を感じながら鑑賞できることも、こういった複数人による展示のひとつの利点だ。

アップにすると、髪がキラキラと反射していることが明確だ。

また、素材的な話からは離れるが、面白かったのが服の柄の描き方だ。写真でもわかるように、胴体部分と袖といった部分では柄が途切れているものの、服のシワが入っているだけの部分に関してはシワに合わせて柄が途切れたり歪んだりしていない。つまり、服のリアルな立体感がある程度無視された描き方をされているわけだ。これはおそらく、いわゆる絵画デッサン的というよりもイラスト的な描き方なのではないかと思う。知らんけど。

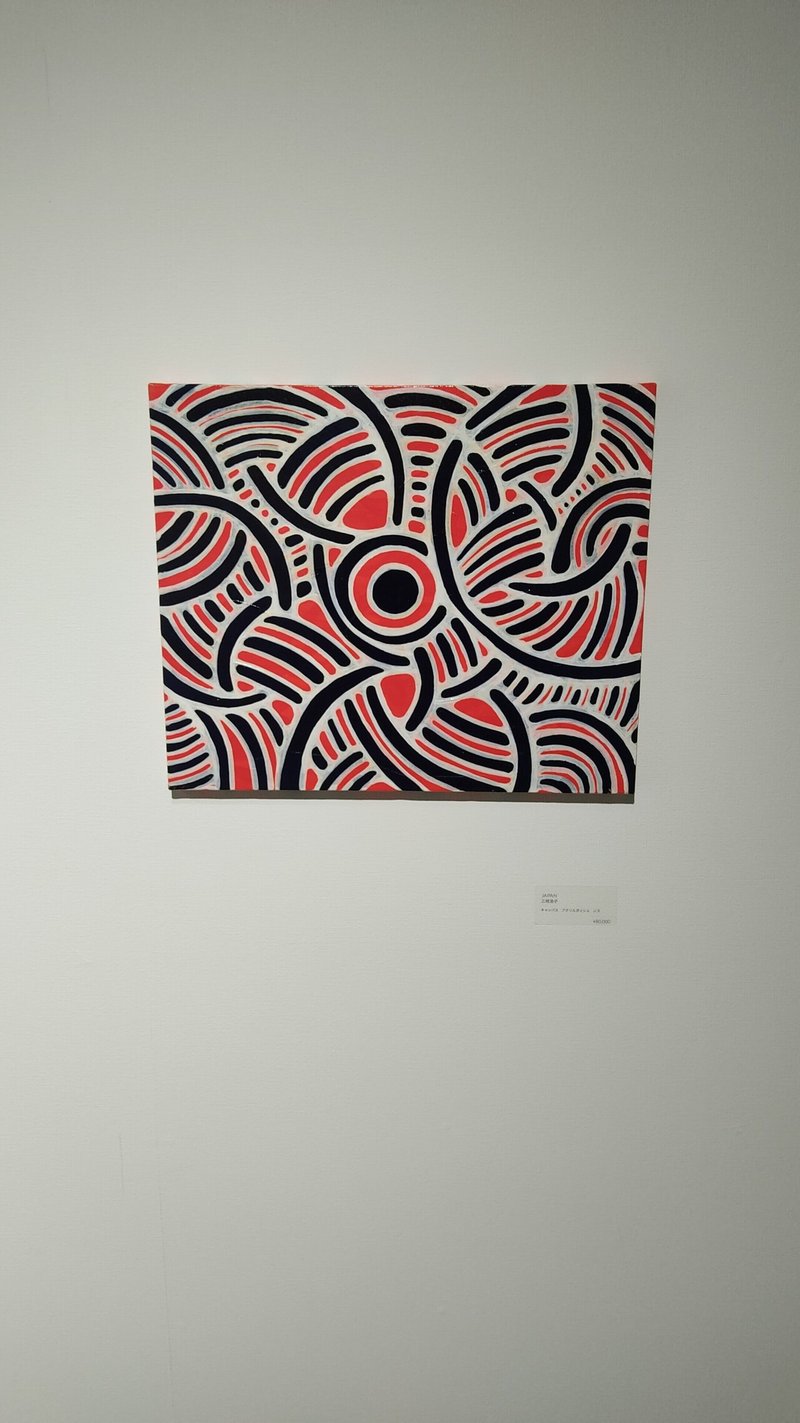

イラストっぽい、という感覚で印象深かったのは越智俊介氏の作品だ。

細川成美氏の作品にしてもそうなのだが、鉛筆のような細く明確な描線とアニメ塗りと呼ばれるようなグラデーションの少ないややデジタルな塗り方がイラストっぽいというか、キャッチーさを際立たせている。だが、僕にとってのこの絵の面白さは、そのデジタル的な描画の上にアナログ的な加工をしている点にある。

ダメージ加工とも言うべきなのだろうか、まるで経年による擦れで塗装が剥がれたようになっている。これもデジタルデータではなく実物であるが故に可能な加工なのだろう。

個人的にはこの絵がいちばん部屋に飾りたい作品だった。余談だが、必ずしもいちばんよいと思った作品といちばん部屋に飾りたいと思った作品が一致しないことが我ながら面白く思える。

データではなく実物であることの特性、というものがいちばんよく現れるのが、透明な素材の使いかたなのではないかと思う。その意味で、三枝浩子氏の作品はその使い方がかなり気になった。

これも引いた写真ではわからないが、この絵はアクリルガッシュの上にニスが塗られている。アクリルガッシュの上にニスを塗るという手法がそもそも一般的なのかどうかわからないが、あまり見ないような気がする。知らん(ry

寄った写真でもわかりにくいが、やや厚くかつ不均等にニスが塗られており、作品に物理的な立体性が生まれている。絵画という平面的な芸術に立体感が、それも一見してよくわからないような形で追加されること。これが制作者が意図したものなのかしていないのかは伺い知れないが。いずれにしてもそういった空間性に気づく瞬間は楽しい。

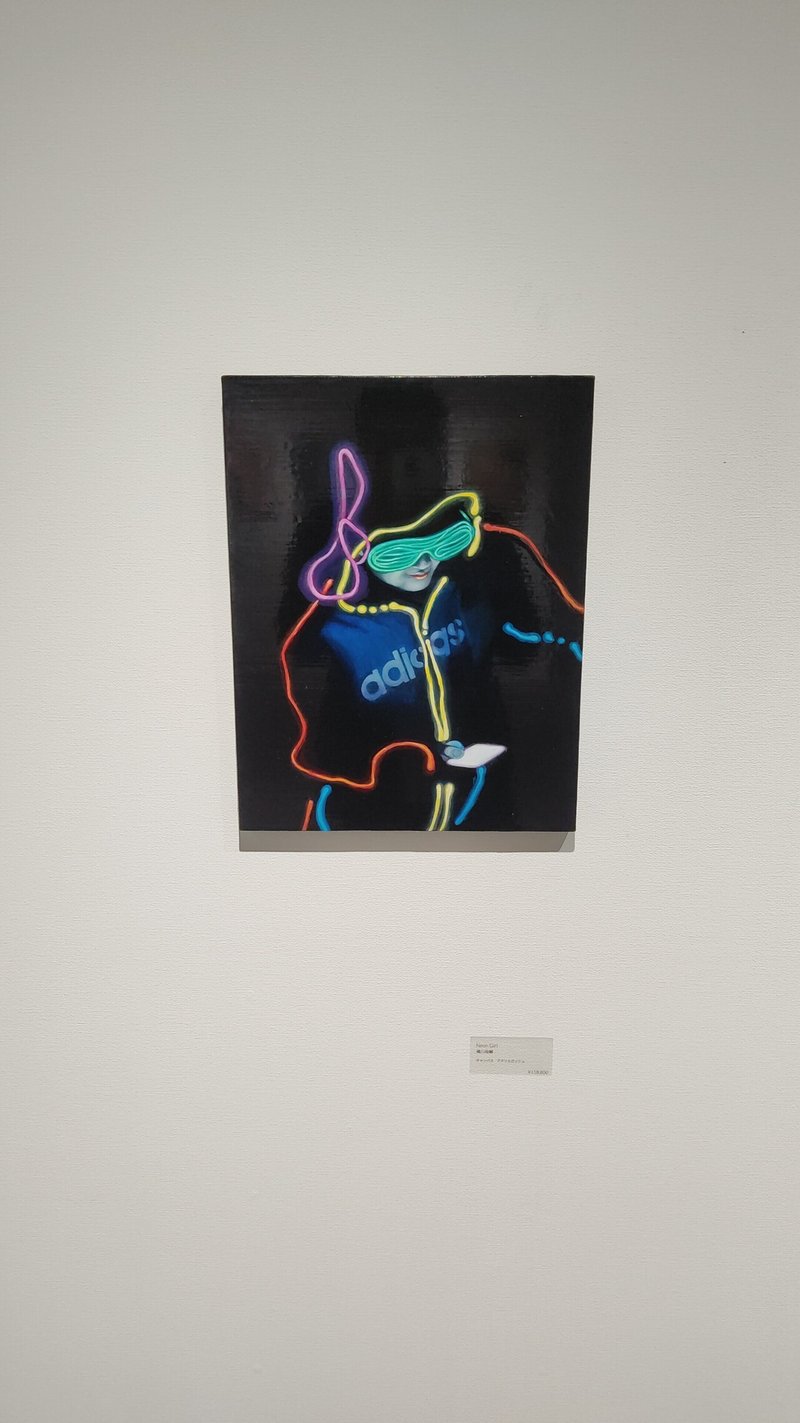

素材と透明感、という観点で面白かったのが橘川裕輔氏の作品だ。この絵は暗闇の表現として黒を大胆に使っているが、マットな黒ではなく光沢がかなり強くなっている。鑑賞者の姿が映り込むほどだ。

この光沢感、反射感は展示の中でもかなり異質で、個人的にかなり他作家との差異が感じられた(そんなポイントに差異を見出す人間は少数派だろうが)。

このように、撮影しているおっさんの顔が映り込むレベルの光沢感である。暗闇をマットで光が存在しない空間としてではなく、光沢ある平面として置き、その上にネオンを光らせるという考え方は僕のような常人には思いつかないのだが、どういう意図があるのだろうか気になった。

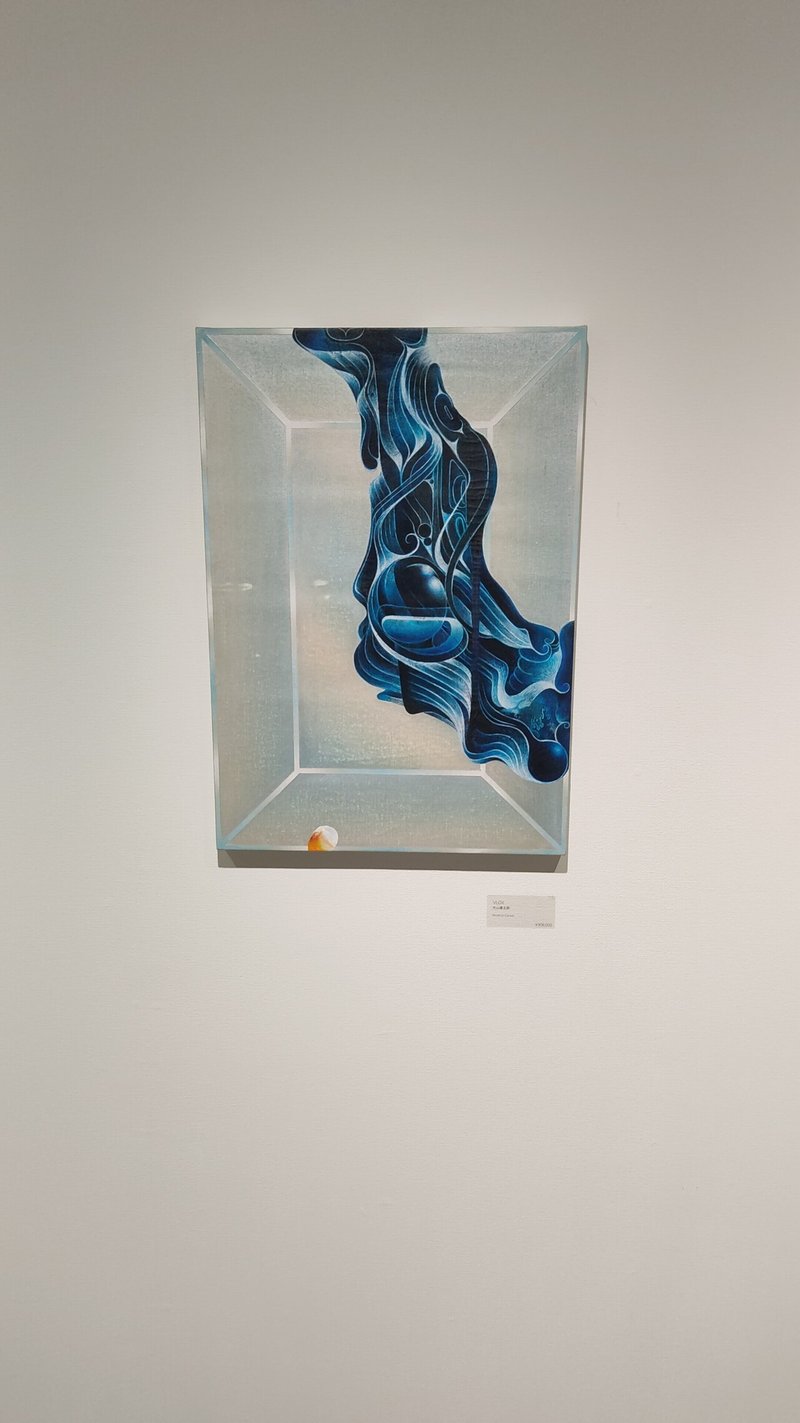

制作者の技術的意図を想像するという点で最も気になったのが、大山康太郎氏の作品だった。意識と無意識を均整と混濁で表現するという主旨の制作意図は本人も述べているが、しかしこの混濁も、かなり端正で整然とした印象を覚える。

箱の角を思わせる直線は、その境界がわずかに盛り上がっており、マスキングテープかなにかを使用したように思わせるあたりもメディウムフェチ的には気になるが、それよりも興味深い点があった。

写真を見ればわかるが、一筋だけひび割れ入りの縦筋があるのだ。この縦筋自体、わざと絵の具が垂れるのに任せたような印象を受けるのだが、このひび割れもわざとなのだろうか。というかこういうところでいちいち興奮するメディウムフェチおじさん、やばいのでは?

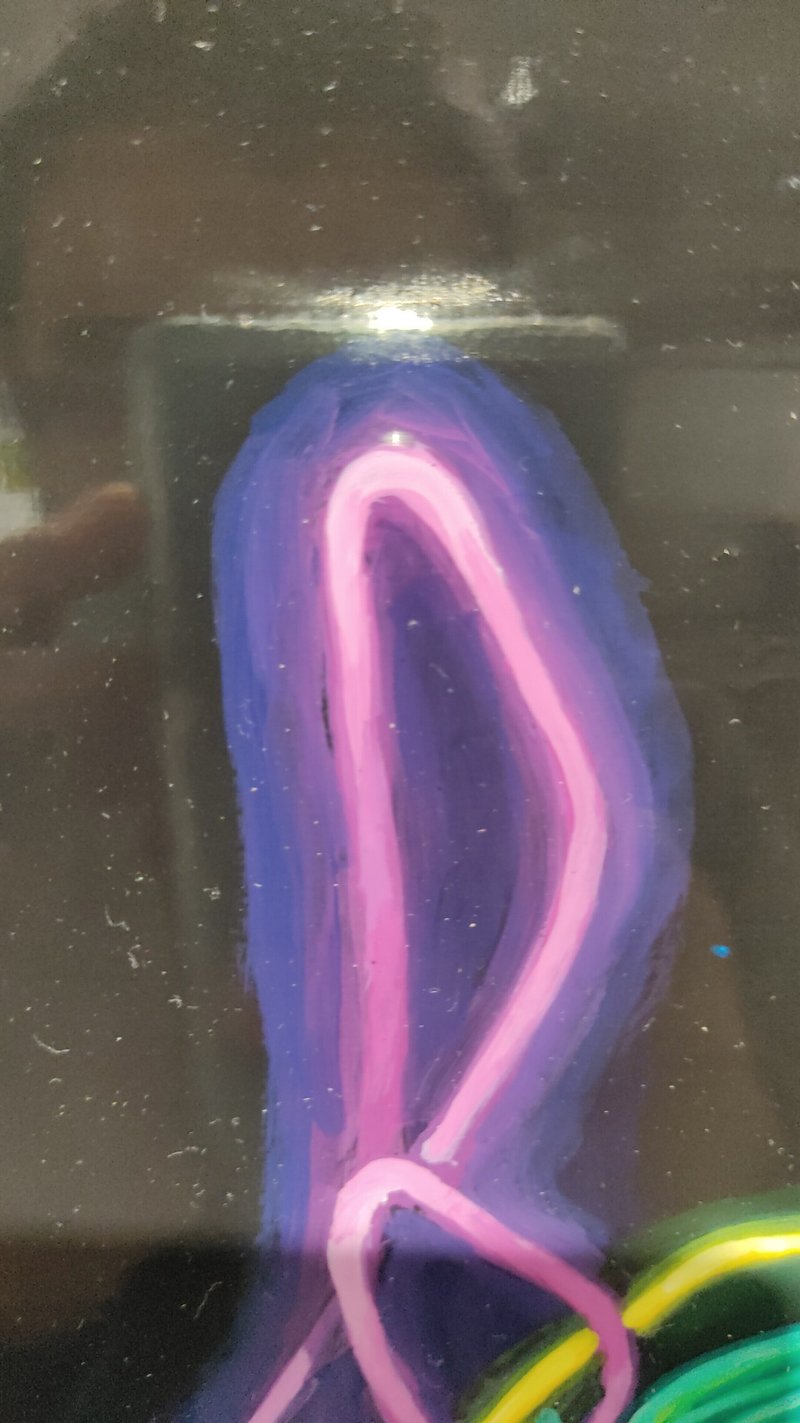

そんなメディウムフェチおじさんがメディウム的にいちばん興奮したのが、谷敷謙氏の作品だった。そもそもいわゆるキャンバスを使った絵画ではない。木目込みという形式らしい。テキスタイル、まあ簡単に言えば衣服に使う布を土台に貼ったものを寄木細工のように組み合わせていくということなのだろうか。

服表現するのに実際の服使っちゃうんですよ。こんなんメディウムフェチは興奮するしかないでしょ。

ジャージをジャージで再現するの、それだよ! ってなりますよね。思わず触りたくなりますね。作品にはお手を触れないようお願いいたします。ひとりだけ明らかに技法的に浮いているの、本当によいです。

と、ここまでメディウムにこだわった鑑賞をしてきたが、僕とて常にそれだけしか見ていないわけではない。継続して追っている作家などは、展示ごとに常に新しいメディウムを使うわけでもないし、特異なメディウムの使い方にこだわっていなければ好きにならないというわけでもない。

僕がその観点から鑑賞したのが、ハムスターの息子に産まれて良かった氏の作品だ。そもそも僕が今回の展示を見に行ったのも氏の作品目当てである。

今回の展示作品はハ息子氏の作風の中でもかなり「攻めていない」スタイルのように思う。氏の作風はある種グロテスクな写実性が売りだと思っているが、この作品ではグロテスクさは少なくとも表面的にはかなり抑えられている。リストカットを示唆するカミソリにしても、あまり目立たないような表現になっている。

一方で気になったのが、少女を覆うもやのようなグレーが、少女の体にかかる形で描かれている点だ。つまり、このもやは単なる背景表現ではないのだろう。それが現実と妄想との混濁を表しているのか(氏の作品にはしばしばその種の非現実的な描写が紛れ込む)、あるいは部屋に煙が充満している表現なのかはわからないが、想像を掻き立てられる表現だった。

長々と描いてしまったうえに結局何がいいたいのかよくわからない文章になってしまったが、要はこの展示が僕にとってとても面白かったよということ、実際に美術展に実際に足を運び、実物を眺めるといろいろ発見があったりして面白いよということ、そして作品の楽しみ方は人によっていろいろあるよということである。

ぜひ、これを読んだ人も今回の展示や、他の展示も見に行ってみてほしい。たぶん面白かったり、面白くなかったりするはずだ。そういうときは、何が面白いんだろうとか、なんで面白くないんだろうとか考えてみると、なにか新しい発見ができるかもしれない。知らんけど。

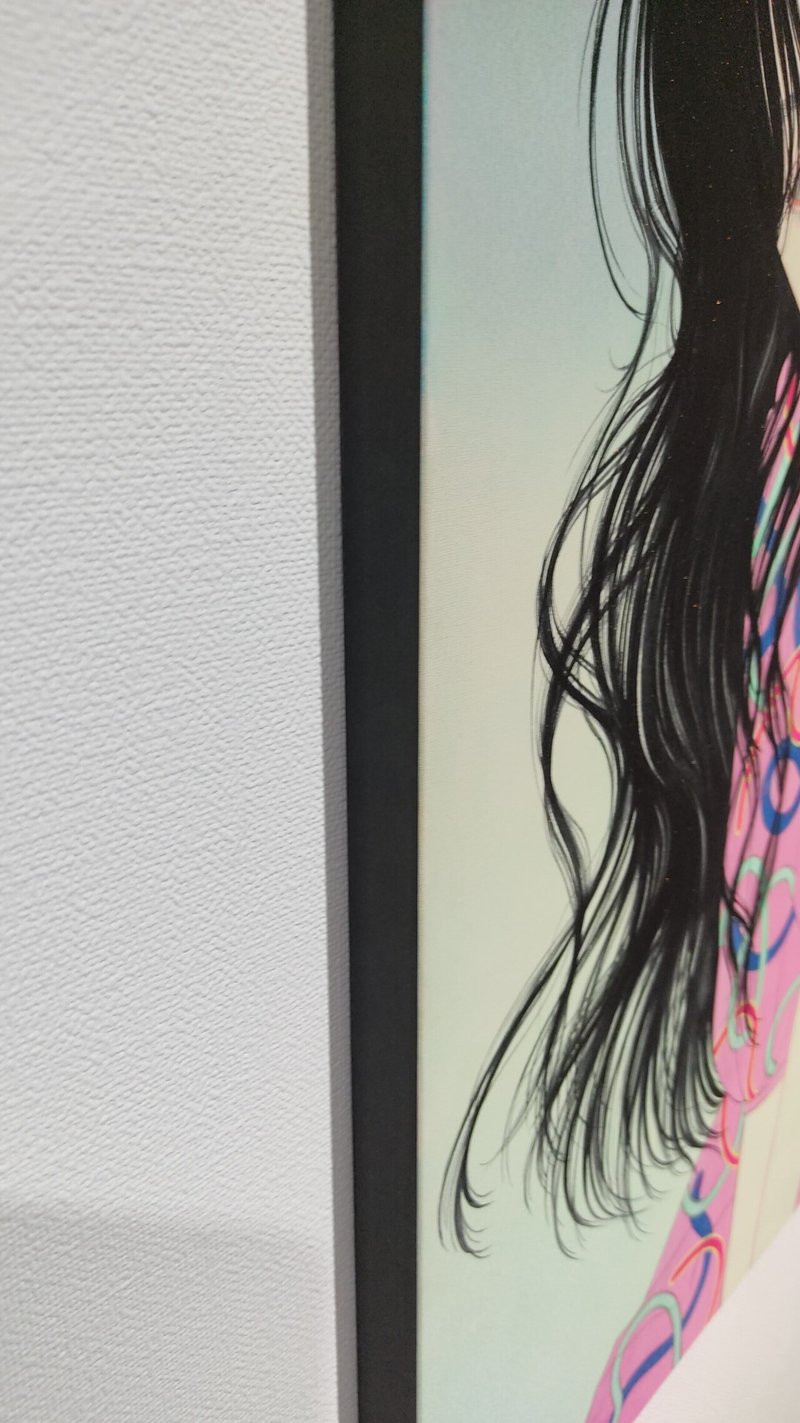

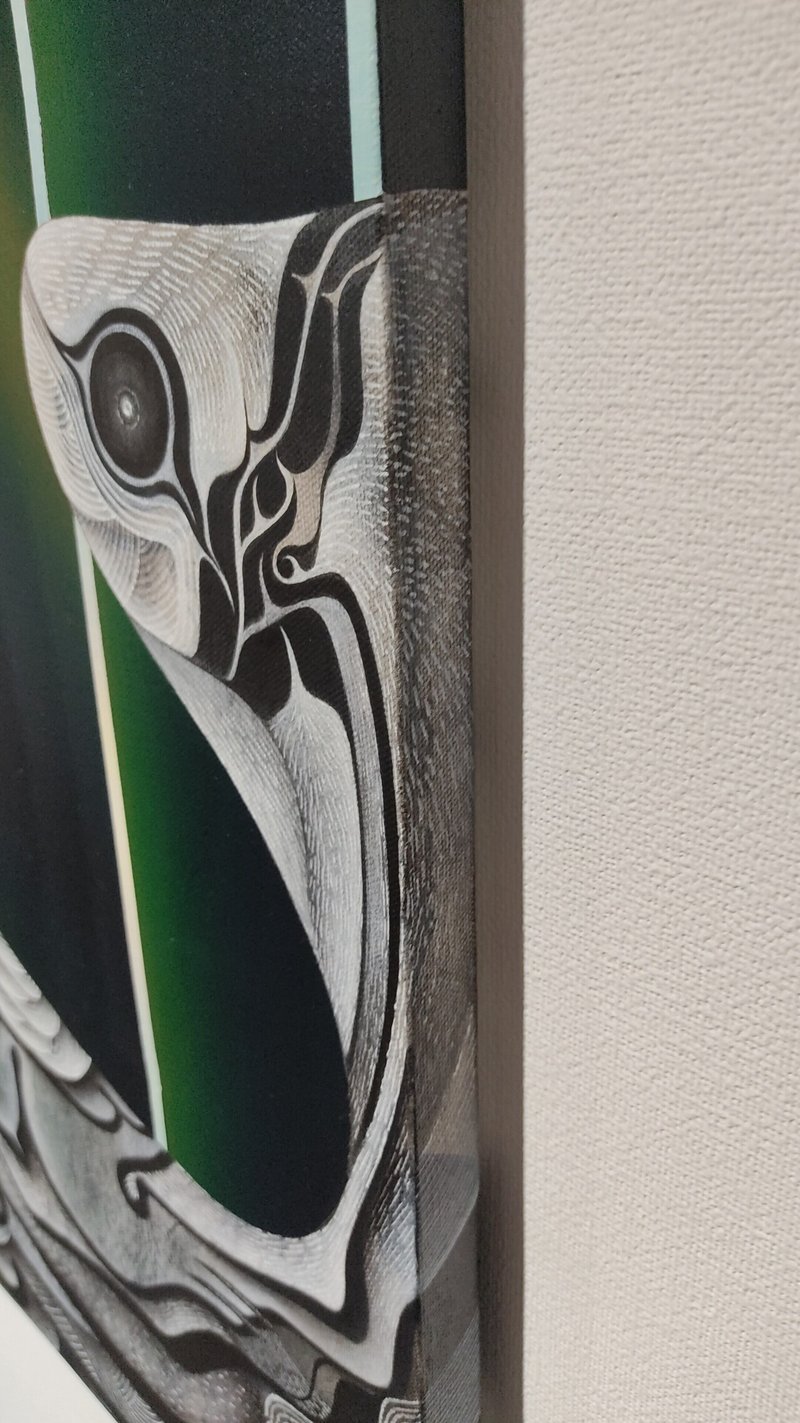

最後に、それぞれの作家のキャンバス(ではないものもあるが)の側面の写真を載せておく。こういった本来はあまり顧みられないような部分にも「作家性」がひそんでいることを知れるという点も、展示のいい部分だと思う。それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?