【書評】北欧の先住民族サーミ、その沈黙の風景を伝える叙事詩(ヘレンハルメ美穂)

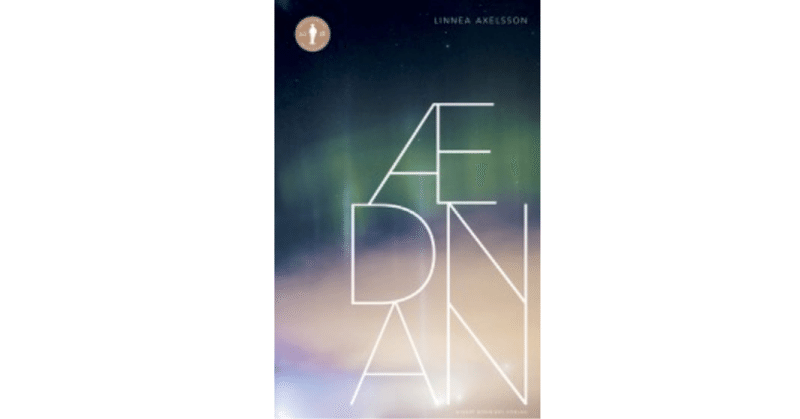

タイトル(原語) Ædnan

タイトル(仮) エードナン〈大地〉

著者名(原語) Linnéa Axelsson

著者名(仮) リネーア・アクセルソン

言語 スウェーデン語

発表年 2018年

ページ数 763ページ

出版社 Albert Bonniers Förlag

本書はスウェーデンの権威ある文学賞、アウグスト賞を獲得したのだが、北欧の先住民族サーミを描いた長大な叙事詩と聞いて、まず思ったのが、「叙事詩っていまの時代でもありなんだ……」ということだった。古代のものというイメージがあったので……。

だが実際に読んでみたところ、この作品は詩でなければならない、詩だからこそ力強く伝わってくるものがある、と感じた。

Ædnanは北サーミ語で土地、土、地面などといった意味だという。著者リネーア・アクセルソンは1980年生まれ。母親がサーミで、本書の主な舞台であるポルユスの町で育った。

物語はふたつの家族を軸に展開する。ベル=ヨーナとリスティンの夫妻はトナカイを放牧し、夏はノルウェーの最北へ、冬はスウェーデンへと、国境を超えて自由に行き来していた。ところが20世紀初頭に国境が閉ざされ、さらに水力発電のためダム開発が始まると、一家は馴染んだ土地から引き離され、町のアパートへの移住を余儀なくされる。夫妻には息子がふたり生まれたが、上のアスラットは事故で命を落とし、下のニーラはいまでいう自閉症で、精神科病院でその生涯を終えることになる。

数十年後、ベル=ヨーナとリスティンのかつてのアパートで暮らしているリーセは、1950年代に少女時代を過ごし、サーミの子どものための寄宿学校に通った。サーミ語を禁じられ、サーミの文化を否定されて育った世代だ。

それからまた数十年後、リーセの娘サンドラの時代には、失われかけたサーミ文化が見直されはじめている。サンドラはサーミの血を引いていることを自分のアイデンティティーの重要な一部ととらえ、自らサーミ語を学び、サーミの権利や伝統を守ろうと活動する。彼女は母の経験を聞きたがり、サーミ語についての質問をするが、リーセは答えることができない。

なぜ詩でなければならないと感じたのだろう? 一種のエキゾチズムだろうか、とはじめは思った。叙事詩という原始的でアルカイックなものと、先住民族という存在を、安易に結びつけようとしていないか? 正直、そういう偏見が自分の中にまったくないとは言いきれないと思う。が、ここではそのほかの可能性を探ってみたい。

ふだん文字で詰まった本ばかり読んでいる私にとって、本書は詩ならではのページの余白が印象的だった。そこには沈黙がある。大地と空の広がり、静けさが想起される。理屈ではない、人と土地とのつながり。そして、そのつながりを奪われるサーミの姿が、くっきりと浮かびあがってくる。

“沈黙”はこの作品においてたいへん重要なテーマだ。上にも述べたとおり、サーミは母語を禁じられ、沈黙させられてきた民族である。ほぼ一生、ずっと口をきくことができなかった自閉症のニーラは、その象徴だろう。そして2015年、老いたリーセはポルユスにやってきた中東からの難民に出会い、自分が失った母語に思いを馳せる。言語や土地など、失いたくないものを奪われる経験をしている人々は、いまも世界中にいるのだ。その意味で、これはサーミの叙事詩であると同時に、普遍的な人類の物語でもある。

もうひとつ、重要な問いかけがある。人には、とりわけマイノリティーに属する人々には、自分の物語を語る義務があるのだろうか? 沈黙する権利もあるのでは? 本書では活動家のサンドラが母のリーセに、自分の来し方を語るべきだと迫る。だが、リーセには戸惑いがある。彼女にとってサーミであることは、ひとくちに語るには複雑すぎることなのだ。そういう人に、語れ、と迫るのは、暴力にほかならないのではないか?

そもそも、私たちは人生の“物語”を語れるのだろうか? 実際の経験を物語にするとき、人は取捨選択を強いられる。因果関係の鎖をつくり、なんらかの締めくくりを用意せざるをえなくなる。だが現実の人生は、じつは線的な物語ではなく、さまざまな経験の断片の集合であって、むしろ詩のほうに親和性があるのではないか。それらを取捨選択し、物語として組み立てて語ろうとしても、そうする力を、言葉を持たずに、沈黙してしまう人が大多数なのでは?

20世紀のサーミ同化政策の歴史を散文の物語として描くこともできたはずだが、アクセルソンはそうはしなかった。代わりに、その歴史の中で実際に生きた人々、沈黙させられてきた人々のエモーショナルな風景に焦点を当て、詩として提示してみせた。

スウェーデンでは近年、サーミの側から語られる歴史・文化への関心が高まっている。2016年に映画『サーミの血』が話題になり、2017年にはサーミ文学フェスティバルが始動、2018年のヨーテボリ・ブックフェアでは、複数のセミナーでサーミ文学の翻訳が話題にのぼっていたのが印象的だった。

マジョリティーに属する人々は、自分たちが歴史を通じてマイノリティーを沈黙へと追いこんできた側であることを、けっして忘れてはならないし、その声を勝手に奪ってはいけないのだと思う。ただ、ひたすら耳を傾けること——沈黙にすらも。言葉から沈黙が伝わってくるというのは矛盾するようだが、まさにその逆説を体現している、稀有な作品だ。

**************************

来週水曜日は久山葉子さんがスウェーデンの本を紹介します。どうぞお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?