Mon oncle 叔父さんがくれた本

『ぼくの伯父さん』というジャック・タチの映画があるが、今回は『わたしの叔父さん』について書こうと思う。

私が育った千葉ののどかな町には、本屋さんが何軒かあったがいわゆる町の本屋さんで、珍しい本などはあまり置いていなかった。

今はAmazonや楽天などのネット通販でぽちっとするだけで、どこに住んでいても欲しい本が手に入る時代だが、当時はそんなはずもなく私はもっぱら小学館から出ていたミニレディーシリーズ(同世代の方は懐かしいはず!)や、りぼんを買うのを楽しみにしている少女だった。

そんな私と妹に、当時大学生だった叔父が帰省する際にいつも東京の八重洲ブックセンターで本を買ってきてくれた。

地元の書店には売っていない美しい装丁の絵本や読み物。叔父が帰ってくるのが楽しみだったのを覚えている。

そのとき買ってもらった本を思い出して挙げてみる。

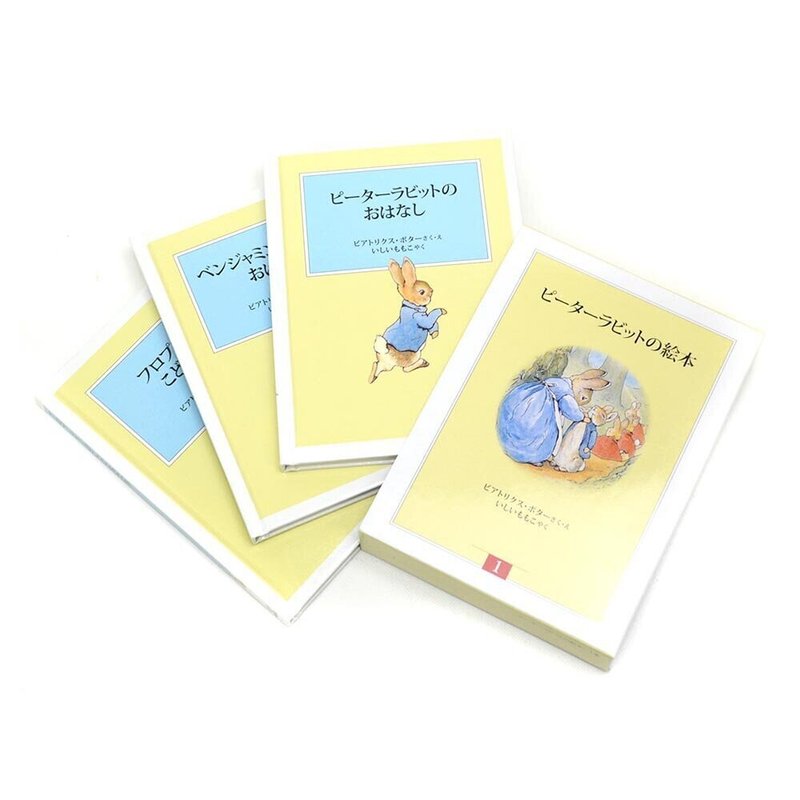

ピーターラビットの絵本シリーズ

これは言わずと知れたピーターさん(池畑さんでないほう)の物語である。3冊組になっていて小さな版で作られていた。可愛いうさぎの物語だと思って読むと、意外にも皮肉だったり意地悪な部分もあったりして、(これは機関車トーマスにも通じる)子供だった私は「イギリスってあんまりいい国ではなさそうだな」(子供時代の思い込みで、その後憧れの国になるのですが)という感想を持ったのを覚えている。

以前会社勤めをしていた時に、イギリスの湖水地方(ピーターラビットのふるさと)にある会社の方にお会いしたことがあったが、「ああ、ピーターさん(池畑さんでないほう)の地元の方か~!」とすごく感動した。最近では映画化もされて人気が再燃しているようだ。

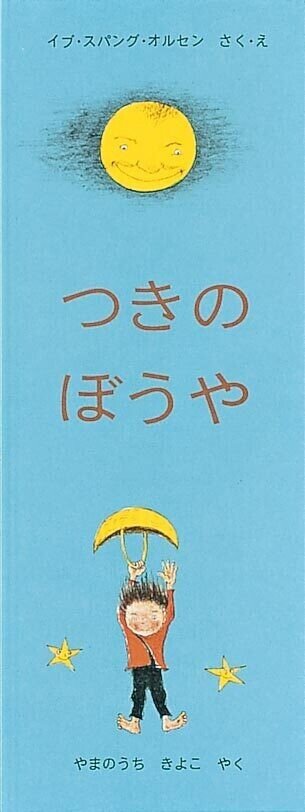

つきのぼうや

こちらも名作、『つきのぼうや』。なんと言ってもこの本の形に、驚いた。長細いのだ。

ストーリーは空想の世界で、「そんなわけあるかいっ!」と突っ込みながら読んでいたが、なぜかまた読みたくなる中毒性のあるものだったと思う。なんといっても、自分の本棚に入らなかったのを覚えている。

でもこの判型のおかげで記憶に残っている方も多いのではないだろうか。ブックデザインの重要性を意識させられた最初の書籍だったと思う。

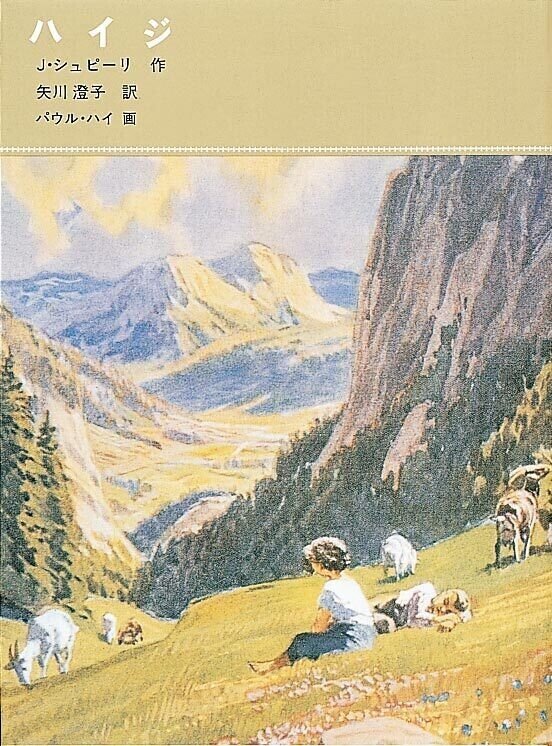

ハイジ

こちらは福音館古典童話シリーズの『ハイジ』である。分厚くて、立派なケースに入っていて、何やら仰々しい雰囲気の1冊だった。ハイジといえば、アニメでしか知らなかった私は、原作がこんなに長い物語で、挿絵もそんなに多くないということに愕然とした。小学校低学年には難しかったのだと思う。せっかくいただいたが、読まずに長いこと本棚に入れっぱなしだった。

中学生になって、自室で何もすることがない時に、ふと手に取って読み始めたら、とても面白くて一気読みした。

昔読んだ『ああ、無情』の幼年版の最後が、「さて、ジャン バルジャンはこれからどうなるのでしょう。続きはみなさんが大人になってから読んでみてくださいね」と締めくくられていたことがあって(どこの出版社のかは忘れた)子供ながらに「馬鹿にすんな」と憤慨したのを覚えてる。

やはり少年少女向け作品は読みやすくするために変にアレンジしたり、カットしたりしたものよりも、原作翻訳の方がよいのかもしれない。

以上の3冊の他にも、きれいな写真集や、いままで聞いたことのない作者の物語を毎回の帰省時に持ち帰ってくれた叔父。叔父の大学は北海道だったが、東京経由で戻ってくる叔父は私にとって「東京の風を運びし者」といった風で、「東京」という極たまに連れて行ってもらうメガシティにいつか住んでみたいという気持ちを持つきっかけとなった人物だった。

親よりも影響力はないけれど、何かのヒントやきっかけをくれる存在がおじさん、おばさんではないかと思う。

私も4人の甥姪たちにとっての「わたしの伯母さん」になりたいと思っている。

よろしければサポートをお願いします!いただいたサポートは今後の記事の取材費としてつかわせていただきます。