嫌感想文「アリスが語らないことは」

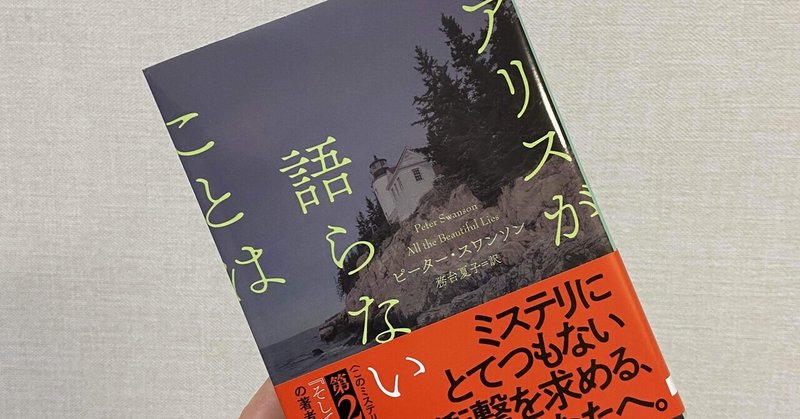

先日、思わぬ手違いと偶然があって、入手してしまった現代海外ミステリ「アリスが語らないことは」(創元推理文庫)を読んだ。

普段は心をざわつかせない安心と保証の古典ミステリしか読まない上に、そもそも本を読む時間作るのが不得手だけど(開いて数ページですぐ寝る)こんな機会もないなとめずらしく、パートが終わって夕飯を作る前までの時間をあてて読みはじめることにした。

帯やあらすじ、評判もほぼ読まずに読みはじめた序盤でもう、何か嫌な手触りがし始める。書評とかみたら絶対近づかないタイプの小説だなと感じる。

読んでいくとその野生の勘は確信に変わっていく。嫌だ、もう読みたくない。だけどよくできすぎてる。

登場人物があっち側/こっち側に越えてるのか越えていないのか、この世界に違和感感じているか馴染み良いものとして受け取るか分かれる分岐点を、ごく小さな出来事のように、でも丁寧に比較させてくる展開と構成、淀みとストレスのない文章に目が先を追う。この速度、自分がこの嫌な予感をはやくはっきりさせ、終わらせたいのかもしれないとか思う。

物語内で起きる大筋の出来事、それこそ殺人より、随所に散りばめられた、物語自体には瑣末そうな小さな、でもそこがそもそもの悲劇の土台やで…!と畳み掛けてくるような家族の、親子がやらかす、主に年長者側の未成熟からくる、親が子へ向ける自感情の処理の優先、それに振り回されながらも気を遣ってしまう子供達がつらい。勘弁してほしい。

物語内には名作ミステリ作品名がよく出てくる。主人公の父親が古書店経営していたという設定もあるけど、でもどうも登場人物の年代にそぐわない気がする。クリスティは不滅でよいとしてもエド・マクベイン、ルース・レンデル、これらは自分の親世代(70代)に流行っていたやつだ。日本ですらそうならば海の向こうアメリカならもっと古い筈。そして主人公の父親は50代と類推されてどちらかというと私に近い。それなのにこんな古びた、今ならあまり読み始める人もいなさそうな本を子に贈る父親、なんか嫌だ。私と同年代のおまえはどこでそんな作品と出会っておぼえた?なにがあった?不穏だ。それを何故次世代に継がす?いや、良い作品とは思うし実際読みたくなったけど子に枷のように楔のようになぜ薦める?こいつ多分親としていい奴じゃない。(本編の意からは多分外れます)

作品は全体的に次世代への負の連鎖を思わせる。止めろや。父親が子に贈っていた本さえその不穏さを感じさせる。最後まで読むのこわいな。いやだな。

(以下ネタバレはないけど数日後読み終わった分になります)

読んだ。

そもそもの殺意や大筋は、気分わるいけど結局は自分にはわからない、遠い彼方のロジックなので平気だった。そんな遠く感じるならエンタメとしてまさにミステリの醍醐味だ。嫌だったけど。

個人的にはそれより、大筋(殺人)から関係のない、文章端々の、それぞれの家族の描写が、喉に引っかかって一旦読みやめて立った夕方の台所で、ご飯つくりながら反芻するにもできず、身体が固まっていた。

小説内に出てくる作品「死の接吻」。10代の頃に読んだ筈の作品だ。ほぼ覚えてないけど、かすかな主人公の身勝手なロジックの触り心地と、実家の本棚にあったハヤカワポケットミステリの、油絵で描き殴ったみたいな幼児絵みたいな、空中から落下する女性の表紙絵を数十年ぶりに思い出した。今読むともっと胸クソ悪いんだろうな、そんな気がするちょっとよみたい、いやこわい。

あとルース・レンデル読まずにきた理由も久しぶりにこの書籍で思い出すことができた。とにかく読んでて嫌な思いはしたくないんや…嫌な物語消費できる体力ないんや…!と再確認できた。

面白かったです。(先へ先へと、読ませる力がすごい)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?