『キュート先生が教える!肺癌診療のキホン』note連載 第3回

第3章 肺癌の検査② -病期(ステージ)を決めよう-

【1】はじめに

皆さま、こんにちは。キュート先生こと呼吸器内科医の田中希宇人(たなかきゅうと)です。この連載を執筆している間にも新しい肺癌患者さんとの出会いがあり、今も肺癌や呼吸器診療について勉強勉強の毎日です。

『肺癌診療のキホン』のnote連載も、「イントロダクション」と第1章「肺癌診療の基礎」、第2章「肺癌の検査① -組織型を明らかにしよう-」まで解説してきました。

わたくしの執筆する原稿につきまして各方面から多くのご意見を頂き、心より感謝致します。このnote連載では肺癌診療の現場で行われてる検査や治療について実際の症例を交えながら、より幅広く、より分かりやすく説明していきたいと思っています。今回は「肺癌の検査② -病期(ステージ)を決めよう-」の題名で、TNM分類、病期を決めるための検査としてCT、MRI、シンチグラフィー、PET-CTなどについて触れていきます。

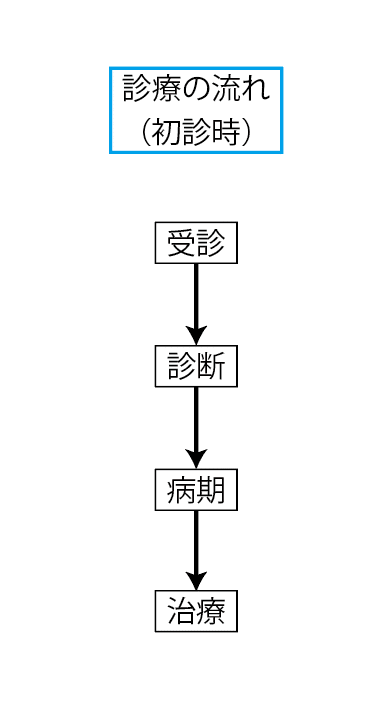

毎回紹介している初診時の診療の流れ[図1]では、肺癌が疑われる患者さんが病院を受診し、肺癌の診断後に病期を決めていくことになります。肺癌のある場所や大きさ、胸膜や気管への浸潤の有無、肺癌の転移を確認するために造影CTやMRI、PET-CT検査などが重要になります。

図1:肺癌診療の流れ(初診時)

実際の肺癌診療の現場では、肺癌の組織診断と並行して病期を決めていく必要がありますのでこの矢印は少し重なるところがあります。特に小細胞肺癌では病勢の進行が早く、組織診断と病期診断を同時に進めていくようなスピード感がないと、治療の機会を逸してしまうようなことが実際にもあります。ただし、癌診療を進めていく上でのイメージとしてはこの順番で考えていければいいと思います。

それではまず病期診断を行う上で重要な「TNM分類」について解説していきます。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?