『キュート先生が教える!肺癌診療のキホン』note連載 第2回

第2章 肺癌の検査① -組織型を明らかにしよう-

【1】はじめに

皆さま、こんにちは。キュート先生こと呼吸器内科医の田中希宇人(たなかきゅうと)です。わたくしのブログ『肺癌勉強会』やTwitter・InstagramなどのSNSでは、いつも温かいコメントを寄せて頂きありがとうございます。

実は、この2021年6月に医局人事により職場が以前の川崎市立川崎病院から同じく神奈川県川崎市にあります「日本鋼管病院/こうかんクリニック」に異動となりました。

病院は変わりましたが、引き続き肺癌やCOPD・喘息などの気道疾患、細菌性肺炎やコロナ肺炎などの感染性疾患など、多くの呼吸器疾患の診療に全力で対応することには変わりありませんので引き続き宜しくお願い致します!

編集部より田中先生へ

異動のご多忙のなか,原稿執筆をありがとうございました!!(´;ω;`)

「イントロダクション」ではこの『肺癌診療のキホン』連載を始める上での意気込みを、前回の第1章「肺癌診療の基礎」では、実際の2人の肺癌症例の紹介と、肺癌の疫学、リスク、肺癌の症状や一般的な診断・検査・治療について解説しました。

今回の第2章では、肺癌の診断、特に組織型をどのように明らかにしていくのかについてお話していこうと思っています。気管支鏡・CT生検・胸水穿刺などの組織型を明らかにするための検査、非小細胞肺癌や小細胞肺癌などの組織型の種類、ドライバー遺伝子変異検出のための検査などについて解説していきます。

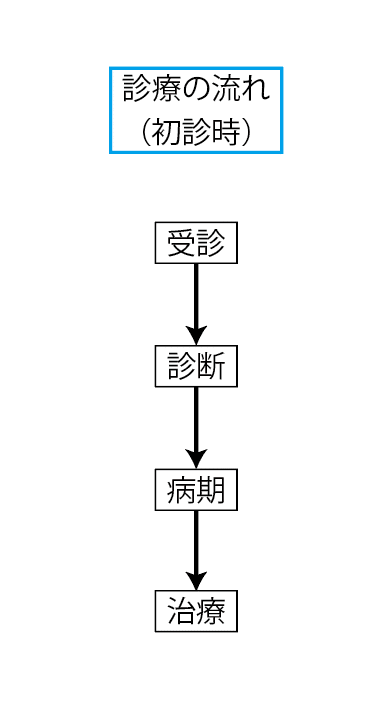

前回も紹介した初診時の診療の流れ[図1]では、肺癌が疑われる患者さんが病院を受診し、まず最初に肺癌かどうかの確定診断のために組織型を決めていくことになります。CTやMRI、PET-CT検査などの画像検査は良悪性の鑑別や病期診断には重要な検査ですが、肺癌の確定診断のためには病変部から採取した組織・細胞による病理診断が必要になります。

図1:肺癌診療の流れ(初診時)

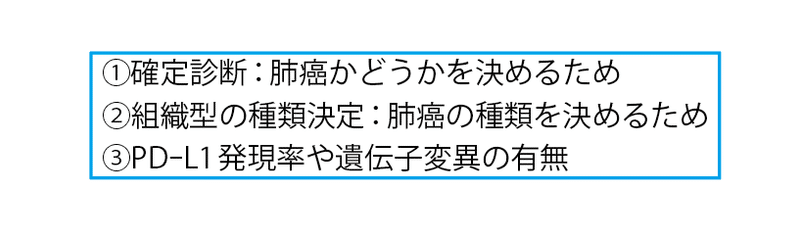

X線やCTなどの画像検査で肺癌が疑われる時に、組織を採取して組織型を明らかにする意味はいくつかあります[図2]。

図2:わたくしの考える組織を採取する意味

一つはその異常な陰影が「肺癌」かどうかを決めるための検査です。画像で異常な陰影があったからといって、肺癌と決まったわけではありません。細菌性肺炎かもしれませんし、肺結核かもしれませんし。腫瘍性病変であったとしても過誤腫のような良性腫瘍かもしれませんし、他の部位からの転移性肺癌かもしれません。

しっかり異常な陰影と思われる部位から組織をとって顕微鏡で観察し、肺癌の確定診断をしないと治療に進むことができません。肺癌かと思って組織採取したところ、乾酪壊死を伴う肉芽腫が…ってレポートが返ってきて凍りついたことありませんか?前回に続いてしつこくて申し訳ありませんが、肺の異常陰影を見たら結核を鑑別から外してはいけません。

もう一つは肺癌の中にもいくつかの組織型があり、組織型の種類を明らかにすることは今後の治療方針を決める意味でも重要となります。肺癌は大きく非小細胞肺癌と小細胞肺癌に分けられます。非小細胞肺癌のなかにも腺癌や扁平上皮癌などに大別されます。現在、組織型によって抗癌剤や免疫治療の選択肢が大きく異なりますので、特に進行肺癌の場合には組織型の種類を決めないと正しい抗癌剤を決定することができません。

その他にも非小細胞肺癌においては免疫治療の適応や効果予測因子となりうるPD-L1発現率(programmed death ligand 1)を組織で検索したり、ドライバー遺伝子変異を検索するための単一遺伝子検査やオンコマインなどの遺伝子パネル検査などを検索したりする必要があります。

それでは、まず組織を採取する方法から解説していきます。

【2】肺癌の組織採取

肺癌の確定診断は、画像検査で指摘された異常な病変部から採取された細胞や組織を顕微鏡で観察することによる病理診断が必須となります。

病変を採取する方法としては下記が挙げられます。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?