アトツギ視点で見る「Fukushima 50」〜誰もが誰かのアトツギである〜

「誰か、一緒に行ってくれるやつはいないか?」

「現場は俺が行ぐ。伊崎はここにいないとダメだよ。」

「そうだよ。伊崎くんはここに残って指揮をとれ。俺が行く。」

「俺が行きます。」

僕が行きます。俺も行きます。僕も!俺も!行きます!俺も!大丈夫です。行きます!

「ありがとう…みんな、ありがとう。」

2020年3月、コロナが拡がりつつある中ではあったけれど、Fukushima 50を映画館で観た。周囲の人目を憚ることもできず、涙が止まらなかった。

そして2021年の3月、今度は子どもたちと一緒に家でFukushima 50を観た。子ども達の前でも、涙は止められなかった。

これは全てのアトツギが観るべき映画だと思う。

以下は一部ネタバレが含まれます。大丈夫な方だけ読み進めてください。

① 安全地帯からの正しい言葉ほど無意味なものはない

Fukushima50(フクシマフィフティ)とは、東日本大震災と津波によって発生した福島第一原子力発電所の事故を巡る数日間の…文字通り「命懸け」の奮闘を描いた映画だ。

主なプレイヤーは

・現場(吉田所長、伊崎当直長、現場スタッフ達)

・本店

・首相

の3者となる。

劇中に置いて、本店や首相は「悪役」として描かれている。なぜカギカッコを付けたかと言うと、セリフだけ見ていると彼らも悪者ではないからだ。

・危機が発生した際、何を置いても現場に直行し、不退転の決意を熱く語るリーダー

・万全を期して関係者の調整を図るミドルマネージャー

どちらも間違いには、見えない。

けれど、彼らの言葉は響かない。彼らの行動は問題解決に結びつかず、むしろ状況を悪化させることも。

結局、安全地帯からの正しい言葉ほど無意味なものはないのだろう。対話なき叱咤激励は百害あって一利なしなのだ。

肝に銘じたい。

②備えなしでは戦うこともできない。

物語冒頭、地震直後の現場の落ち着き振りは際立っている。しっかりと危機対応マニュアルが整備され、一人一人に浸透しているのだ。

しかしその後、想定を超えた津波がやってくる。ここから、真の闘いがスタートした。

では、備えがあっても無駄なのだろうか?

もちろんそうではない。

もし備えがなければ、そもそも彼らは戦うことすら出来なかったのだ。

近年、中小企業のBCP(事業継続計画)策定の必要性が叫ばれている。

日常業務と直結しないことも多く、後回しになりがちだ。

備えがあっても憂いがある現代だが、備えがなければ戦うこともできない。

3.11を一つのきっかけとして、検討するのも良いだろう。

③誰もが誰かのアトツギである。

冒頭のやりとりは、圧力が上がった原子炉のベントを開けに行くメンバーを募るシーンだ。

このまま爆発した場合、広範囲に放射性物質を撒き散らす可能性が高い。それは東日本を人の住めない場所にするということ。

けれど、ベントを開ければ、近隣に放射性物質を撒き散らしてしまう。自分たちの故郷を犠牲にしてしまうのだ。

そして何より、ベントオープンの現場は放射能濃度がすでにレッドゾーンである。そこに行くということは、死にに行くということとほぼ同義。

文字通り「命懸け」の現場で、ギリギリのリーダーシップとフォロワーシップの関係性に、まだ序盤にも関わらず涙腺は崩壊した。

物語後半、若い社員が現場を離れることに。しかし、伊崎当直長の部下は、口々に自分たちも残りたいと言う。

そんな若者達に、総務スタッフの浅野は「あなた達には第二、第三の復興があるのよ」と諭す。

涙を流しながら当直長に対して謝る彼らに、伊崎当直長はこう話す。

「なに言ってる。俺が死んだらなぁ、本田、お前が来んだよ。お前が死んだら、山岸が、小宮が、宮本が来んだ。いいなっ。」

「はいっ。」

映画を越えて、物語は続いていく。

ラスト近く、最悪の事態を脱して避難所に退避した伊崎当直長。娘や妻、近所の人々に暖かく迎えられながら、以前原発で働いていた父親と再開。

高齢の父親は精一杯振り絞るように「生ぎでいたぁ」と一言。

何度も頷く伊崎当直長。

これほど雄弁な無言はないだろう。

親子喧嘩に苦しむアトツギは、このシーンを見て「親の気持ち」に想いを馳せてみるのはどうだろうか。

僕は、アトツギとは「物語の継承者」だと思っている。誰もが誰かのアトツギなんだと、この映画を通して学んだ。

アトガキ

まだまだ道半ばだとは思いますが、東日本大震災からの復興に自分たちは何が出来たのかな…とふと、過去を振り返ってみました。

2011/7/1 岩手県宮古市で側溝清掃(その前に福島も立ち寄り)

2011/7/30-31 岩手県盛岡市での無料バザーに喪服寄付(ラグラックスさん、富文毛織さんと共同で)

2011/9/19 宮城県仙台市で民家修繕(その後、友人と一緒にB’zの復興ライブへ)

…時が経つの早いもので、2011年こそ何度か足を運べたものの、それ以降は具体的なアクションは起こせていなかったことに改めて気付きました。

2021年の今日、コロナウィルスによる混乱もあり、心に余裕がないのが正直なところ。でも、Fukushima 50のラストシーンにもあったんですが、僕らにも「伝えること」ができると思います。まずはそこから。できるところから。

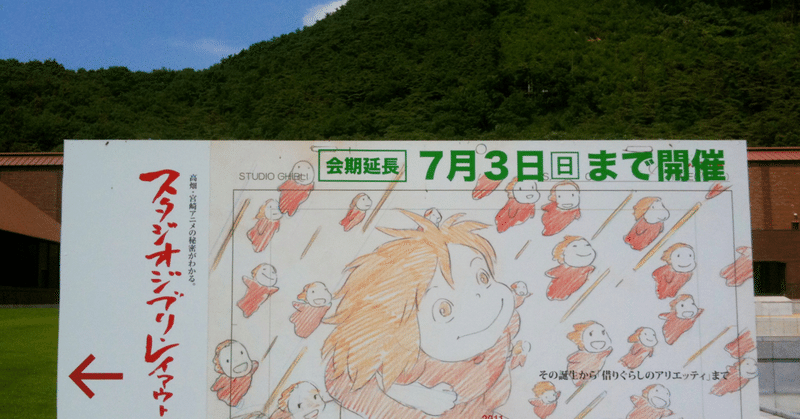

写真は震災の1ヶ月半後に再開したスタジオジブリ・レイアウト展@福島県立美術館。社会のレジリエンスの象徴だと思います。勇気貰います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?