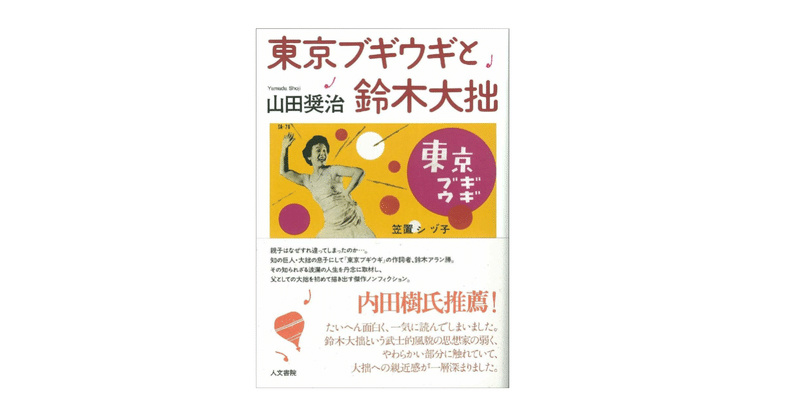

山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』

☆mediopos3383 2024.2.21

本書・山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』は

八年以上まえに〈mediopos-246(2015.7.20)〉で

とりあげたことがあるが

そのときには「東京ブギウギ」については

ふれていなかったのであらためて

なぜ「東京ブギウギ」と「鈴木大拙」なのか

現在放送中のNHK朝ドラ

連続テレビ小説『ブギウギ』は

歌手の笠置シヅ子がモデルとなっているが

その代表曲「東京ブギウギ」は

鈴木大拙の子(もらい子)であるアラン(鈴木勝)が

その歌詞を担当しているのである

アランは作曲者である服部良一の

上海時代からの友人で

「新しいリズムには既成概念のない

新しい作詞家のほうがいい」という考えから

アランに作詞を依頼したが半ばその詞が気に入らず

結局アランと服部の共同作業で詞が完成することになる

アランは服部良一から「東京ブギウギ」の楽譜を

渡されるが楽譜が読めないため

知り合いの歌手・池真理子にピアノを弾いてもらい

それにことばを付けていったという

その池真理子と再婚することになるが

結婚生活は長くは続かなかった

ちなみに池真理子は

「東京ロマンス」(訳詞)「スヰング娘」など

アランが詞を書いた曲を歌っている

アランは女性関係をはじめ

酒癖の悪さなど素行には問題があり

婦女暴行容疑で週刊誌沙汰になるなどしたことから

鈴木大拙はその晩年にアランを突き放したりもしているが

その五年後の臨終の床に駆け付けたアランには

「おう、おう」とにじり寄ったという・・・

鈴木大拙は仏教学者ではあるものの

「ときに子を愛し、ときに子を突き放す」など

「子育てに悩んだひとりの父親」だったようだ

ひとを育てるということはむずかしい

そして自己を律することはできたとしても

情愛については如何ともし難いところがあったのだろう

大拙はアランが学者になることを願ったものの

「物心が付くとアランは活動的になり、

勉強もせず平気で嘘をつくように」なるなどしたことから

「更生を願って規律の厳しい学校に入れたり、

田舎にいる弟子に預けて教育を頼んだりした」ものの

アランの「秘められた才能には

さしたる関心をみせなかった」といい

「東京ブギウギ」にもとくに関心をもたなかった

アランにはアランの葛藤があったのだろうが

大拙にはみずからが見ようとする領域を超えたところで

ひとや時代を見る目をもつことが

難しかったという側面もあったのだろう

服部良一・服部克久・服部隆之のように

音楽への関わりを個性的なかたちで

継承していくことのできる場合もあるだろうが

大拙とアランのように

みずからが見ようとしない「影」が

うつしだされる関係としてあらわれることもある

魂の錬金術的なドラマはさまざまなかたちで

ひとをそして時代をうつしだしていくともいえるだろう

■山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』(人文書院 2015/4)

*(「第4章 東京ブギウギ」〜「「東京ブギウギ」誕生」より)

「終戦後、日本の歌謡界は再スタートを切っていた。戦時中は禁止されていたジャズやダンスホールが復活し、焼け野原に残された日本人と進駐軍のために、歌謡界は娯楽を取り戻そうとしていた。

おりしも、戦前からコロムビアの看板歌手だった笠置シヅ子(一九一四 − 一九八五)は、愛人の吉本穎右(一九二三頃 - 一九四七)に先立たれ、その直後に生まれた遺児を抱えて沈み込んでいた。服部良一は笠置の再起の場を作ろうとした。「敗戦の悲嘆に沈むわれわれ日本人の明日への力強い活力につながるかも知れない」(『ぼくの音楽人生』)と思い、心がうきうきする楽しい歌を、服部は作りたかった。

ぐっとあかるいリズムは何か、そう考えていたときに服部の頭をよぎったのが、戦前から何度かテスト的に取り入れていたブギのリズムだった。夜の中央線の電車のなかで揺れるつり革をみていて、服部はそのメロディーをとつぜん思い付く。電車が西荻窪に着くとすぐに駅前の喫茶店に飛び込み、浮かんだメロディーを忘れないうちに、店のナプキンに書き留めた。そうして「東京ブギウギ」の曲は出来上がった。

服部は「新しいリズムには既成概念のない新しい作詞家のほうがいいと考え」(『ぼくの音楽人生』)、上海時代からの友人のアランを作詞者に聞かせ、「こういう躍動するようなリズムものだから、意味を持つ詩というよりは、調子のよい韻語がほしいんだ。言葉に困れば、東京ブギウギ、リズムうきうき、といった文句をくりかえせばよい」(『ぼくの音楽人生』)とアドバイスした。

アランは服部から与えられたチャンスを喜んで引き受けた。しかし困ったことに、彼は楽譜が読めなかった。このときとばかりに、アランは真理子に助けを求めに行く。真理子がピアノを弾き、そこにさまざまなことばをはめ込んでいった。

数日後、アランが作ってきた詞をみて、服部は首をひねった。「池のまわりを/ぐるっとまわって/君と踊ろよ/東京ブギウギ/甘い恋の歌・・・・・・。」このとき、アランが池真理子にぞっこんなのだと服部は知る。服部はアランの詞が気に入らなかった。しかしレコーディングが迫っていたので、「池のまわりを/ぐるっとまわって」は削り、あとはアランと服部の共同作業で詞を完成させた(『ぼくの音楽人生』)。

こうして「東京ブギウギ」は、作曲・服部良一、作詞・鈴木勝の名で発表された。しかし、以上のような服部の回想があるので、アランだけの作詞だとはいえない。服部との相談によってアランの最初に案がどれだけ書き換えられたのかは、完全にはわからない。しかし、作詞者として鈴木勝の名を残すことに、両者が合意したものだとはいえる。」

*(「第6章 不肖の息子」〜「親子関係再考」より)

「はたして、大拙とアランはどういう親子だったのだろうか。(・・・)アランはもらい子だった。その子を大拙は実子として届け、実子として育てた。

大拙は幼いアランのなかに、悟りにも似た純粋さをみたこともあった。大拙の願いはアランが学者になることだった。しかし物心が付くとアランは活動的になり、勉強もせず平気で嘘をつくようになった。大拙は息子に手を焼きながらも対話の扉を閉ざすことなく、更生を願って規律の厳しい学校に入れたり、田舎にいる弟子に預けて教育を頼んだりした。

思春期を迎えたアランは、女性問題も起こすようになった。ハーフの美青年で女性によくもてた。大学生になるとダンスホールなどに出入りし、秀才の集まる日米学生会議の代表に選ばれるなど、男性ながら「才色兼備」という形容が似合う青年になった。大拙はアランの女性関係を気にしながらも、彼の秘められた才能にはさしたる関心をみせなかった。

養子であることを大拙は隠していたが、アランのほうは気付いていた。嘘をつくなという親が嘘をついていることを、彼は見透かしていた。「あいのこ」であることを、友達からからかわれもしただろう。

青年になったアランはある女性を妊娠させてしまい、大拙はその尻拭いに走った。その直後に、アランは交際していた女性と結婚したが、大拙はそれを認めなかった。やがて太平洋戦争がはじまり、見た目が西洋人のアランにとって日本は生きづらい場所になった。そして、終戦までは上海で同盟通信社の仕事をした。

引き揚げ後は、上海時代の縁で芸能界の仕事をするようになり、「東京ブギウギ」を作詞した。その歌詞には、東西文化の橋渡しを願った父の思想に通じるものがあった。そして学生時代から知り合いだった歌手の池真理子と再婚した。大拙は「東京ブギウギ」には関心がなかったが、真理子との結婚は祝福した。だが真理子との結婚生活も長くはつづかず、アランはまた別の女性と再婚した。大拙はアランの女性関係のだらしなさと酒癖の悪さを難じながらも、借金を肩代わりしたり自分の仕事を頼んだりしつづけた。アランは作詞や翻訳などで、着実に実績をあげていた。

しかし、アランはついに週刊誌沙汰になる事件を起こしてしまった。大拙はアランを突き放した発言をして、この親子関係は終わったかにみえた。しかしそれから五年後、臨終の床に駆け付けたアランに、大拙は「おう、おう」とにじり寄った。

このように、大拙のアランへの態度には一貫性がない。ときに子を愛し、ときに子を突き放した。どちらが本当の気持ちということではない。ときどきで変化する態度のすべてが大拙そのひとなのだ。

だからといって、大拙の一貫性のなさを責めるべきではない。「発言がぶれる」などというのは、マスコミは政治家を攻撃するときに、便利に使うことば以上のものではない。自分の周りの世界はどんどん変わっていくし、ままならないことは世の中にいくらでもある。そんななかで、ぶれないでいることに大した価値はない。血の通った現実の人間は、半ばする愛憎に悩み、ぶれる。大拙も子育てに悩んだひとりの父親であり、人間なのだ。」

「大拙はまた、こんなたとえもしている。猫が子を運ぶとき、親猫は子猫の首を口にくわえて、一匹一匹連れて行く。子猫は親猫に任せきりでいい。ところが猿だとそうはいかない。小猿は親の背に乗せられて運ばれるので、親の体を手足や尻尾で自らつかまえなければならない。子猫の移動は浄土真宗の他力で、小猿の移動は禅宗の自力なのだと。/この「猫の救済」と「猿の救済」は、真宗の「大悲」と禅宗の「大智」を象徴している。大拙は禅者だったのではなく、禅にも真にも関心のあった仏教学者だったことを思いだろそう。「不肖の息子」に厳しくあたったのは、大拙の禅宗的な「猿の救済」の部分で、アランを見捨てなかったのは、真宗的な「猫の救済」の部分なのだ。禅と真、「大智」と「大悲」、「猿の救済」と「猫の救済」、その両方を大拙は持っていた。その点を見過ごしてしまうと、大拙の子への思いがあいまいにみえ、一見矛盾した態度をとっていただけのように思えてしまう。/晩年の大拙は、仏道を説くのに親猫と子猫のたとえ話をよくしていた。1963年夏に軽井沢の出光寮で講演したときに、後に出光興産の社長・相談役になる石田正實は、大拙が親猫と子猫の話をしながら机に伏してなく姿を目撃している。子を思う親猫の心は、よほど大拙の琴線に触れるものだった。/大拙の真宗観では、他力は安穏としていても得られるものではなく、「どれほど愚かであろうとも、いかに無能無力であろうとも、彼の岸の到るための努力のすべてを尽くしてしまわねば」与えられることのないものだった。酒癖の悪さを自覚していたはずのアランが、飲酒を止めなかったことで身を滅ぼしても、それでも「猫の救済」の手を差し伸べることは、大拙はしなかった。いや、あるいは臨終の床で「おう、おう」とアランににじり寄ったことが、大拙が息子にみせた最後の「大悲」だったのかもしれない。/大拙の「大悲」はアランに確実に届いたはずだ。自分に投げられた最期のことばというものは、残された者が先立つ者に対して抱く感情を、決定的なものにする。それでも父は許してくれたという、忘れがたい印象を息子に残して、親子は永遠の別れをした。」

○山田奨治

大阪市出身。筑波大学大学院修士課程医科学研究科修了。筑波技術短期大学助手などを経て、国際日本文化研究センター教授・総合研究大学院大学教授。京都大学博士(工学)。専門は情報学と文化交流史。日本文化、大衆文化、情報文化、著作権、人文情報学などを主なフィールドにしながら、情報の生成・伝達・変容・保存・消滅から再創までの、すべてを視野に置いた執筆活動を行っている。

「古文書を読むための電子くずし字辞典の開発」で、日刊工業新聞社第2回(H19)モノづくり連携大賞特別賞を受賞。『東京ブギウギと鈴木大拙』(人文書院、2015年)で第31回(H27)ヨゼフ・ロゲンドルフ賞を受賞。

◎東京ブギウギ/笠置シヅ子

作詞:鈴木勝 作曲:服部良一

◎池真理子「スヰング娘」

作詞:鈴木 勝 作曲:服部良一平川英夫

◎池真理子「祇園ブギ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?