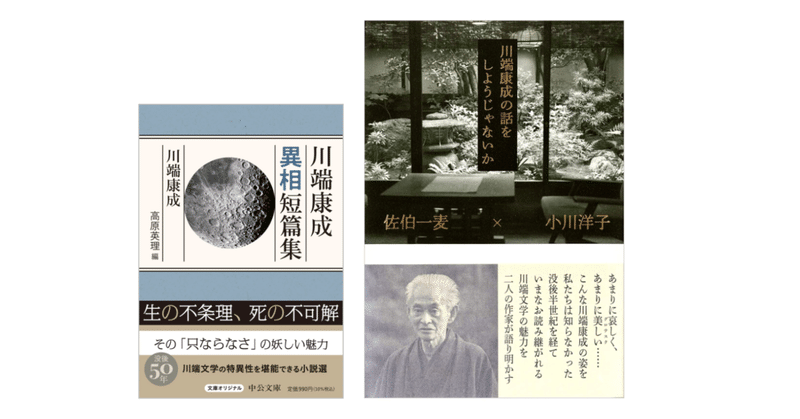

小川洋子×佐伯一麦『川端康成の話をしようじゃないか』/『川端康成異相短篇集』

☆mediopos-3114 2023.5.28

川端康成の小説は

妖しい「只ならなさ」をもっている

ノーベル文学賞を受けたのは

「美しい日本の私」を描いた川端康成であって

グロテスクなまでの美しさを表現した川端康成ではない

最近になるまで

『伊豆の踊子』的な先入観が邪魔して

『掌の小説』くらいしか

しかもそれを読み飛ばすように

(偏見をもって)しか読んだことはなかったのだが

ようやく映画『眠れる美女』でその妖しさに気づき

昨年高原英理編による

『川端康成異相短篇集』を読み始め

「只ならな」い川端康成の

異相の言葉に魅了されていたところ

「五十一回目の命日」にあたって刊行されたという

佐伯一麦と小川洋子の対話

『川端康成の話をしようじゃないか』で

ようやくその一端に近づけた気がしている

その異界への入口は

『川端康成異相短篇集』の最初に置かれている

「心中」という掌編(超短編)だろう

この作品は二十五歳頃に書かれた作品で

ある意味川端康成の小説世界は

ここから開示されはじめたと言えるのかもしれない

かつて梶井基次郎は「心中」にショックを受け

自身その「心中」のバリエーションを書き

比較的最近では星新一も

「あれを読んだら、睡眠薬を飲んでも、寝れなくなって、

それほど魅入られた」と絶賛しているくらいだが

なぜ川端康成がこうした

現実が異なった様相を帯びてしまうような作品を

いわば「幻視者」的に書いていったかが

佐伯一麦と小川洋子の対話を通じて垣間見えてくる

両者とも『みずうみ』という作品を

「とてつもない小説」として賛を送っているが

(三島由紀夫は発表当時この作品に反撥し

中村真一郎は高く評価してたという)

川端康成もみずから引用していたことのある

一休宗純の「仏界入り易く、魔界入り難し」

という言葉に象徴されているように

「川端の魔界とは、外側にある概念なのではなくて、

インザワールド、この世の底が抜けてしまっている」

ということが腑に落ちる(佐伯一麦)

生から死の世界でもある異相の世界を

幻視していたというのではなく

むしろ生と死が通底したところから

ことばを紡いでいたということでもあるだろう

それゆえに芥川龍之介や三島由紀夫の死とは異なり

川端康成の自死には

生と死が断絶しているという印象は希薄だ

そしてその作品世界も

結末の明らかな物語世界というのではなく

たとえば未完のままの作品『たんぽぽ』も

未完でありながら未完であることを感じさせない

それは生が死によって完結するのではない

ということを象徴しているともいえそうだ

■小川洋子×佐伯一麦『川端康成の話をしようじゃないか』

(田畑書店 2023/4)

■川端康成(高原英理編)『川端康成異相短篇集』

(中央公論新社 2022/6)

(『川端康成の話をしようじゃないか』〜「対話Ⅰ」より)

「佐伯/川端の没後二十年の時に、小川さんが「新潮」で『たんぽぽ』のことを書いていて、それを読んだ時に、この『たんぽぽ』の系譜を引き継いでいるのは小川さんじゃないかな、とすごく印象に残ったんです。『たんぽぽ』には「人体失視症」っていう、愛しているいると姿が見えないという架空の病が出てくるんだけど、小川さんの文学の中にある、ある種の欠損感覚であったりとか、そういうところが確かに川端に繋がっているような気がしました。(・・・)

小川/(・・・)欠損、つまり無い、ものの奥から何か生々しい手触りを引きずり出す。そういう点で『たんぽぽ』には特別な魅力を感じます。しかし、私の小説とどうつながっているか、簡単には説明しきればい渾とんが川端文学には内包されています。今回、まとめて集中的に川端を読んでみて、改めて捉えどころのない人だなという印象を持ちました。」

「佐伯/「非常」のできごとがあった当時は、川端は二十二歳くらいかな。自分の婚約者があろうこちょか寺の住職に犯されるとは、これは川端にとっては、世界が一変してしまうくらいのとてつもない事件だったと思う。それでいちばん頭に浮かぶのが、『掌の小説』の中の「心中」っていう作品なんです。あれはその時の川端の内面を絶対にあらわしていると思う。つまり「神からのひとつの神託」、この世に対する恐怖のようなものが川端の頭の中で花火のようにスパークして、「・・・・・・するな」「・・・・・・するな」「・・・・・・するな」というリフレインになる。あの三音は神託のリズムだと思うんだけど、最後に「呼吸もするな」という四音目が加わった時に死ぬ。この「心中」は僕は重要な作品だと思うんです。川端はあの時のことを書いているんじゃないかと思っている。あれは事が起こった二年後くらいに書いたものかな。大正十四、五年あたりの作で、おそらく二十五歳くらいで書いているんですけど、まあすごい作品ですね。

小川/妻子を捨てた夫が、手紙によって徐々に彼女たちを追いつめてゆく。日常生活のさまざまなことを一つずつ禁止していって、死に至らしめる。」

「小川/やはり川端は短編の人でしょうあ。あの『掌の小説』の異様なきらめきは、掌編小説と言われるものでも、もちろん星新一とも違うし、もしかしたらほかの誰も、書いてないものではないでしょうか。あれは「落ち」がある面白さと全然違うんですよね。

佐伯/ええ。ただ、星新一があの「心中」に関しては、あんな恐ろしい小説を自分は読んだことがない、って絶賛しているんですね。あれを読んだら、睡眠薬を飲んでも、寝れなくなって、それほど魅入られたって書いてたなあ。」

「佐伯/川端は日本美を描いたというところもあるけれど、結局のところグロテスクだよね。

小川/そうですよ! まさにそうです!

佐伯/『みずうみ』でも銀平が道路の側溝の身を隠して少女を待ち伏せしながらすみれを囓っている、というような場面。あれ、川端は囓って見たんじゃないかなと思うな、実際。

小川/いやあ、やりかねませんね。」

「佐伯/やはり異界のようなものに触れる時に、必ず何か出て来る。だからあれがこの世のことなのか、あの世のことなのか・・・・・・。

小川/魔界の案内人というか妖精みたいなこの世ならざる者。

佐伯/まあ、魔界の一つの川端なりの描き方なのかなあ、と。

小川/「仏界入り易く、魔界入り難し」という言葉。あれはどう解釈されますか? 一休の言葉ですけれど。

佐伯/ある時期からの川端の作品は「魔界」というのが一つのキーワードにはなっているんだろうけど、僕はそれは「戦争」だと思うんです。「戦争」であり「原爆」あるいは「災厄」と言ってもいいかもしれないけれど。

(・・・)

東日本大震災があってから『みずうみ』をあらためて読んでみると、あれば「アウト・オブ・ザ・ワールド」じゃなくて、もっとこの世の底が抜け落ちてしまったような、身も蓋もない世界を書いているんじゃないかと思うようになった。

(・・・)

小川/確かに仏界にしろ魔界にしろ、私たちが生きている現実と別個に世界があるわけじゃなくて、この現実の底が抜けたところに魔界がある。現実とひと続きの中にあって、そこまで降りてみないと書けない、そういうことなんでしょうね。

佐伯/やっぱり川端は幻視者というか、現実が違った様相を帯びているところを見てしまう人だったのかもしれない。「非常」の一件もそうだったんじゃないか。梶井基次郎も川端の「心中」にショックを受けた人の一人で、まだ川端に会ってもいない頃から自分なりの解釈として「心中」のバリエーションを書いたりしたけれど、彼もまた幻視者、「見る人」だったと思うんだよね。梶井が『伊豆の踊子』の校正を引き受けたというのも大好きなエピソードたんだけど。」

(『川端康成の話をしようじゃないか』〜附 小川洋子「見えないものを見る————たんぽぽ」より)

「『たんぽぽ』は未完の小説と言われている。昭和三十九年から四十三年にかけ「新潮」に連載され、ノーベル文学賞という出来事のために中断を余儀なくされたまま、結局川端の死によって、書きつがれることなく終わってしまった。

そういう意味では確かに未完なのだが、『たんぽぽ』には、中途半端な所で放り出されるような物足りなさは感じない。形式的には未完かもしれないが、本質的には十分に完結した小説であり、小説にとっての本当の終わりとは何なのかを、考えさせてくれる。」

「未完のおかげで、見えないものを見せてもらえた。これは、終わる必要のない小説なのかもしれない。」

(『川端康成の話をしようじゃないか』〜「対話Ⅱ 『掌の小説』を読む」より)

「佐伯/川端は関東大震災を千駄木の下宿の二階で受けるんだけど、すぐに上野や浅草に被害状況を見に出かけるんだよね。そして、大火災を目の当たりしたして、恐怖や不安よりも生命力をかき立てられる。芥川龍之介も興味本位で出かけて遺体をたくさん見てしまい、それが自殺に原因になったという話もある。だけど、川端は生き生きとした思いで歩いていた。「これで俺は書ける」って思ったんだね。それが川端なんだな。遺体がゴロゴロ転がっている、それを見てかえって元気が出た、というようなことを書いてるんだよ。そして、そういうことをヌケヌケと書ける人なんだな、川端は。それで戦争の後には。今度は原爆が落ちた平折魔と長崎に行って、それでまた元気を得て、前回話題にした「凍雲篩雪図」を高額な金を払って買おうと思ったりして、そういうものに出会うと、元気が出てくるんだな。(笑)

小川/自分の住んでるこの世界と地続きに死があることを実感した時に「書ける」というエネルギーを得るんでしょうか。普通、遠ざけたり見ないようなふりをしておきたいんだけど、死は手を伸ばせば届く場所にあるじゃないか、という感覚が川端文学の世界を作り上げていくんですね。

それで思い出したんですけど、以前河合隼雄先生がおっしゃっていたことなんですが、うつの人はエネルギーがないんじゃなくて、負のエネルギーがある人なんですって。それになぞらえて言えば、川端康成という人は負のエネルギーで書いた作家かもしれません。死体が転がっているのを見れば、普通言葉を失う状態になるはずが、それで「書ける」と思うんですから。でも十六歳で最後の身内のおじいさんと分かれて、結婚しようと思って熱烈に愛した人とも別れて、というふうに、いろいろな別れと死を背負わざるを得なかった人だとすれば、死も別に大騒ぎするものでもないという、ある種達観した心境にないと耐えていけなかったのだろうとも思います。

佐伯/その「負のエネルギー」が造り出すブラックホールを自分の文学空間として、そこにこの世の現実的なものを全部引き摺り込むみたいな、そんな引力がある人だったかもしれませんね。

小川/そうか、そこもまた谷崎と対照的ですよね。好きな人ができたら奪ってでも結婚して、美味しいものをたくさん食べて、という生の塊のような谷崎と。(・・・)

佐伯/その谷崎の熱量からすると、やっぱり川端の文学っていうのはひんやりしているよ。

小川/どんなにグロテスクであっても、それはひんやりとしたグロテスクです。」

(『川端康成の話をしようじゃないか』〜「対話Ⅲ 世界はまだ本当の川端康成を知らない」より)

「佐伯/川端の文学の魅力っていうのは、捕まえどこがないところだと思うんでし。だから何度でも読み返してしまう。

小川/そうですね。今回改めて読み返してみて、他に似た人は案外いないな、と思ったんです。今、川端的な作家って誰かいるのかというと、思いつかない。唯一無二の人ですよね。(・・・)

佐伯/「美しい日本の私」の中で「源氏に始まって源氏で終わり」というようなこよを言っていたけれど、川端の小説も川端で終わりだよね。」

「佐伯/川端の書いているものは、いわゆる普通に言われている小説とは全然違う、異形のものだよね。

小川/確かに。にもかかわらずノーベル文学賞を取ってしまったのか、だからこそノーベル賞をとったのか、その辺り、翻訳者のサイデンステッカーはどう考えていたんでしょうね。

佐伯/どうだろうな。でもノ−ベル賞の対象は『古都』と『雪国』とだよね。あとは『黒子の手紙』とか。だからそこには『みずうみ』のような小説は入っていない。もし『みずうみ』が訳されていたらダメだったかもしれないな。(笑)

小川/いやあ、いい小説ですけどね、『みずうみ』。

佐伯/『みずうみ』はいいなあ。

小川/とてつもない小説ですよ。」

「佐伯/川端の小説の中では、あれがノーベル賞の対象作品として評価されたのは、「川端が日本の伝統美を書いた」というような分かりやすさがあったからじゃないかな。映画化も何回かされているし。

小川/清水寺の場面で始まったりして・・・・・・もしかしたら海外では誤解されているかもしれないですね。本当の川端のことは。

佐伯/本当の川端の怖さは知らない。(笑)

小川/その怖さがまた谷崎なんかの怖さとはちょっと違うんですよね。」

「小川/川端と谷崎は対比したくなりますけど、三島と川端って対比してあまり面白いことが出てきそうにないのは不思議ですね。なぜでしょう。

佐伯/まあ三島と川端だと、三島は結末が見えたところから書き始めるっていうのに対して、川端は絶体絶命の境地から書き始めるっていう対象的なところがあるから、三島みたいに、小説を構築するというのと、川端の場合は、小説を書くという行為自体の意味が違ったんじゃないかな。小説を書いている時だけ、身も蓋もないこの世に対峙するっていう・・・・・・。

小川/自分とこの世を繋ぐ細い糸が小説だった。とにかく書いていることが紙に字を書いていることが、カウンセリングみたいな。

(・・・)

小川/紙って無ですもんね。真っ白です。真っ白い無に向き合っているということです。小説を書くということは。

佐伯/そこしか川端の世界はない、っていうことかな。無を表すっていう。

小川/そうか、無を表すために字を書いていたんだ。無と会話していたんですね。ないものと言葉を交わしていた。」

(『川端康成異相短篇集』〜高原英理「編者解説」より)

「川端康成の小説作品には多かれ少なかれ、現世界への平均的な認識に従わない、通常と異なる相を感知していると読めるところがある。しかもその只ならなさがあってこそ作品の主題が生かされている場合がしばしばある。こうした特徴が特によく発揮された作品を集め、一冊とした。これらを異相の短編と呼んでみたい。

よく知られているためここには入れなかったが、たとえば『みづうみ』『眠れる美女』『片腕』などはそれぞれ別様に「只ならぬ」世界が展開していると言っても否定する人はいまい。」

「かつて私は、川端の『伊豆の踊子』を知ったさい、自身の未熟さもあって、それほどの感銘をもたなかったのだが、あるとき、『掌の小説』中でもとりわけ短い『心中』を読み、そこで説明の難しい恐るべき異変を目の当たりにしたように感じた。

そしてこの『心中』こそ川端の異相の感受、認識を最もよく示す掌編であると今思う。

(・・・)

後の川端の優れた「不可解への感受性」をうかがわせる諸作は『心中』的時空間の把握から始まっているのではないだろうか。これが当作を本書の最初に置いた理由である。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?