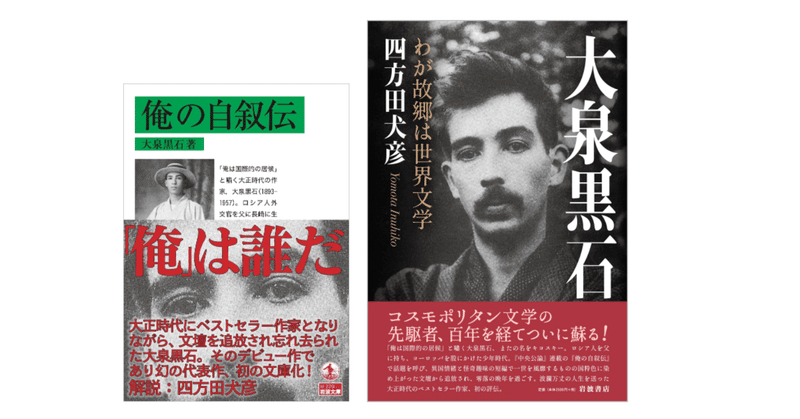

四方田犬彦『大泉黒石/わが故郷は世界文学』/大泉黒石『俺の自叙伝』

☆mediopos-3151 2023.7.4

ロシア人を父に持ち

複数の言語に堪能なコスモポリタンだった

大正時代の作家「大泉黒石」のことを

四方田犬彦の紹介で始めて知る

今回文庫化されている『俺の自叙伝』が

ベストセラーとなり一世を風靡

短編が芥川龍之介のライヴァル

とまで言われた作家だったが

当時の文壇からその才能を妬まれ

虚言家だと罵られ文壇から追放されてしまう

大泉黒石だけではなく

文壇から疎まれ

現代ではその名も知られないでいる作家は

あらためて光をあてられる機会がなければ

知られないままでいることだろう

こうした追放劇というのは

文壇に限らず

また時代も問わず

常に起こり続けていることだろうが

(特に現代では利権が絡むと

見えないところで抹殺される者は後を絶たない)

こうした機会を持ち得たときは

見えないままでいた星座を

見つけられたときのような歓びがある

大泉黒石の作品とその生涯の詳細については

実際に本をご参照いただくとして

ここでは「虚言」についてすこしふれておきたい

「虚言」は「騙(かた)る」こと

「騙(かた)る」というのは

「騙(だま)す・欺く」ということでもあるが

文学や芸術・芸能の世界での表現の基本は

「騙(かた)る」ということに他ならない

現代においても

コメディアンが「騙(かた)る」ことを

だれもそのまま「事実」として受け取ったりはしない

「騙(かた)り」をこそ享受しているからである

しかも学者や知識人よりも信頼感さえ持ったりもする

大石黒石が「騙(かた)」ったのは

文学の世界であって現実の世界ではない

当時の文壇はそのことを意図的に錯誤

文壇から大石黒石を排したのである

それに似た意図的な錯誤はよく行われるが

現代においてきわめて危険なことは

ほんらいそうであってはならない政治家や専門家たちが

メディアさえ検閲しながら

平然と「騙(だま)す」ことを日常化していることだ

しかも「騙(かた)る」世界であるはずの芸能の世界には

メディアさえ積極的に使いながら

(ときに権力者たちの「騙し」から目を逸らすように)

逆にさまざまな道徳的な制裁を加えようとする

さて「古来、日本人は愚直の才を歓迎こそしても、

多彩な者を敬遠する。

黒石の軽妙で反語的な饒舌は、

警戒されることはあっても、

大方の信頼を勝ち取ることができなかった。」

と四方田氏も述べているように

日本では「その道ひと筋」ということが称揚される

そのため「ご専門」だけで閉じていることのほうが

多視点的で横断的であることで

開かれていることよりも信頼される向きがある

そこに「親方日の丸」的な「権威」への盲従が加わる

しかも「権威」が変われば

新たな「権威」のほうへと直ぐにシフトすることさえある

さてあらためて大泉黒石についてだが

大泉黒石はその存在を忘れられたまま

一九五七年に六十四歳でその生涯を閉じたが

その息子・大泉滉は俳優・声優として活躍

どこかヤッターマンのボヤッキーのようなイメージの

個性的な役者だったことを思い出す

一九五一年流行語となった「とんでもハップン」は

この大泉滉の科白である

コメント欄でその大泉滉の出演した

CM(1979-1987)集をご紹介する

■四方田犬彦『大泉黒石/わが故郷は世界文学』(岩波書店 2023/4)

■大泉黒石『俺の自叙伝』(岩波文庫 2023/5)

(四方田犬彦『大泉黒石/わが故郷は世界文学』〜「一 虚言の文学者」より)

「今ここに、虚言家という汚名のもとに文壇から葬り去られ、零落の果てに人生を終えた文学者がいる。大泉黒石(一八九三〜一九五七)である。大正時代に一世を風靡し、一時はその短編をもって芥川龍之介のライヴァルとまで噂された人物であるが、既存の作家たちの権威を平然と無視し、一見荒唐無稽にも思われかねない自伝的物語を披露したため、そのことごとくが虚言ではないかと疑われ、文壇と呼ばれる閉鎖的なムラ社会から追放処分を受けた作家である。

黒石にとってワイルドの虚言論は当然の前提であった。「天女の幻」(一九二一)という短編の末尾に彼は記している。「オスカア・ワイルドは、昔の文学者は空々しい嘘を真実らしく吹聴するのに巧みであり、今日の人はその裏を行くというようなことを言ったが、もっともなことだ。この話もそうである。」

黒石は日本人とロシア人の混血であることを売り物とし、その奇想天外な冒険記で評判を得たが、社会が後ろ向きになり、国粋主義が横行するようになると、それが逆に災いした。日本語とロシア語はもとより、フランス語、ドイツ語、英語にも堪能で、ロシア文学研究者としても翻訳家としても一流ではあったが、それが同業者たちの嫉妬と憎悪を招いた。古来、日本人は愚直の才を歓迎こそしても、多彩な者を敬遠する。黒石の軽妙で反語的な饒舌は、警戒されることはあっても、大方の信頼を勝ち取ることができなかった。雑誌社という雑誌社、出版社という出版社から締め出され、彼は糊口の資を得るために文学を捨てなければならなかった。

だがはたして彼の饒舌が虚言だったのか。それともアイロニーに裏打ちされた真実であったのか。それを事実に照合して確認することは、現在ではほとんど不可能でありまた無意味である。ただひとつ明かなのは、その文学が「虚言」の名のもとに貶められ、排除されたという事実である。そしてこれから批評家としてのわたしが本書を通して意図しているのは、大泉黒石という文学者の作品を通して造話行為 fabulation なる行為を擁護し、そこに文学の根源を認めておきたいという一言に尽きている。」

「柳田國男が「ウソと子供」なる小文のなかで子供の遊戯的な虚言能力を賞賛し、その背後には自制力が自然に備わっているという事実に気を留めるよう促したのは、一九二八年のことであった。後に彼はこの文章をはじめとする虚言論考を「不幸なる芸術」(一九五三年)に纏め、かつては芸術として人々の愉しみであったウソが、近代にいたって不幸にも貶められ、悪とみなされるようになった経緯を嘆いている。

「歴史的にこの沿革を見ると、以前はウソつきは一つの職であった。業とまでは言えない村々のおどけ者でも、常に若干の用意と習熟とがあり、誰にも望めないで或る一人はよく知られ、それを特長として人からも承認するのみか、少しく技能が衰えるとたちまち取って替わろうとする者が現れるなどは、いずれもその地位の偶然でなかったことを思わせる。即ち名声をもって無形の報酬としていた点だけは、学者文人などとも大して異なるところはなかったのである。高名の嘘つきはどの地に行っても永く記憶されている。英雄と同じように多くの逸話を留めている」(「ウソと文学との関係」一九二二)。

柳田は、ウソつきは学者文人にも近い存在として扱われ、英悠然とした逸話のものに語り継がれてきた時代が存在していたことを指摘している。ウソは人を騙して目先の利益を得ようとする、不心得者の思いつきなどではなく、話術として洗練された技術をもち、日夜研鑽を怠ってはならない専門芸つぉして、職業的に成立していたという。ウソを仕掛けられた者は不利益を被って怒るのではなく。むしろそのウソの巧みさに笑った。やがて次の段階では、「談話者が自ら哄笑の目的物となることを便とするに至ったのである」。」

(四方田犬彦『大泉黒石/わが故郷は世界文学』〜「二十 黒石の文学者」より)

「虚言家として謗られ迫害された黒石。言語という言語を横断して実験的饒舌に賭けた黒石。水の夢想に導かれ、老子の徒として無為自然を求めた黒石。さまざまな映像が現れては消えていく。百年前、一世を風靡したベストセラー作家の存在は、今日、公式的な文学史にはまったく痕跡を残さず、その著作はほとんど忘れられている。

とはいうものの、彼が遺したテクストをつぶさに読み進んでいくにつれ、わたしの内側に生じてきたのは、黒石の文学を大正時代という狭小な時間から解き放ち、より大きな時間のなかに羽搏かせてみたいという気持ちであった。もとよりわたしは何国誰某への影響といった安易な伝播論を口にしたいとは思わないし、その作品を安易な間テクスト性のもとに顕彰しようという打算があるわけでもない。他ならぬ黒石自身が、一世紀前にそうしたお先棒担ぎの輩に引きずり回され、流行が終わると同寺院放擲された作家だったからである。彼を文学的傾向の先駆者として持ち上げる身振りの凡庸さこそ、わたしが最初に警戒しなければならないものであった。

とはいうものの、彼がひどく遠い場所にあってお互いに相知ることなく煌めいている者たちとともに、暗い夜空の片隅に、微かな光を放つ小さな星座を形作っていることも事実である。執筆に際してわたしが念頭に置いてきたのは、その星座の淡い輪郭を虚心の写し取ることであった。黒石という、その名前からして不活性な印象を与えるテクストの群れが、星辰の彼方に知己を求め、彼らと光を交わし合うさまを、それが瞬間のものであると知りながらも、活写しておきたかったのである。」

(四方田犬彦『大泉黒石/わが故郷は世界文学』〜「あとがき」より)

「大泉黒石は世界市民であり、世界文学の人である。彼は近代以降の日本文学にとって、単に正系から退けられた異邦人であるばかりではない。異端を突き抜けて普遍に到達しようとする稀有の存在である。昨今の比較文学研究における多言語性、脱領域性、脱ナショナリズム性への注視が、これまで虚人、虚言癖のある混血児としてしか認識されてこなかった黒石の全体像を、しだいに明らかにする文脈を整えつつある。

黒石は長崎とモスクワで小学校に通い、幼くしてトルストイの謦咳に接した。パリのリセで学び、動乱のペトログラード(現在のサンクト・ペテルブルク)を避けて日本に戻ると、京都と東京で旧制高校に学んだ。モーパッサンに夢中になり、ヴィクトル・ユゴーについてフランス語で書いたのが文筆の始まり。日本に戻ると独特の饒舌体をもってピカレスクな自叙伝を発表。文壇でたちまち脚光を浴びた。ロシア風物奇譚。異国趣味溢れる長崎もの怪奇短編。哲学的思惟とグロテスクのあい混じったメロドラマ。さまざまな持ち味の短編を矢継ぎ早に発表し、一世を風靡した。ゴーリキーとレールモントフを翻訳し、日本で最初にアフマートワの詩を紹介した。大部のロシア文学史を著する一方で、日本の深山幽谷を南画に見立て、高雅な紀行文を綴った。ホフマンの幻想推理小説を翻案し、日本最初の表現主義映画の実現に腐心し、古代哲学者老子を主人公に痛快なアクション物語を執筆した。要するに洋の東西を問わず、複数の言語と文学の間を自在に往還し、博識と戯作の文体をもって、大正時代の文壇を駆け抜けた。恐ろしい速度である。

とはいうものの、日本の文壇は彼に胸襟を開こうとはしなかった。私小説を高尚なる規範と信じ込み、日本人純血主義をもってなす既存の作家たちは、混血の寵児の活躍を許そうとはしなかった。黒石は空疎な虚言家だという風評が立ち、文壇からの追放劇が演じられた。軍靴の響きが高くなり、世間が国粋色に染め上げられた、不寛容にして偏狭な時代のことである。

黒石は街角では西洋人風の容貌を揶揄され、不条理な差別と屈辱を強いられた。言語と民族の越境を説いたその繊細な筆は、時局に合わぬものとして蔑ろにされた。とはいえこのコスモポリタンには開戦も敗戦もなかった。栄光も零落もなかった。

戦後、黒石は進駐軍の通訳として雇われた。横須賀の米軍基地のなかは気楽な空間であった。アメリカ兵の間に混じって作業をしていると、「ガイジン」扱いをされずにすむからである。黒石は知る人もないままに生涯を終えた。その死に際して彼を執筆活動へと駆り立ててきた厖大な世界文学の教養を想起する者は、一人としていなかった。」

(大泉黒石『俺の自叙伝』〜四方田犬彦「解説」より)

「『俺の自叙伝』には少なからぬ異稿が存在している。1919年に玄文社から刊行された最初のものは第一篇、第二篇のみ。1926年に『人間開業』と改題し、毎夕社出版から刊行されたとき第三篇、第四篇が収録され、全篇の完成を見た。本文庫はその後、アンソロジー『当世浮世大学』(『現代ユウモア全集』第十巻、現代ユウモア全集刊行会、1929)に収録されたものに拠った。これは生前の著者の目によって若干の表記が変更され、最終的に改訂された版であるためである。1988年に緑書房から刊行された『大泉黒石全集』第一巻『人間開業』も適宜参照しつつ、誤植と思われる箇所には適宜訂正を加え、新字体・新かなづかいに改めたことを、お断りしておきたい。

収録にあたって二種類の序文を再録した。冒頭の「挨拶」は『人間開業』刊行時に序文として添えられたものである。末尾の「自画自讃」は『当世浮世大学』全体に序文として記されたものである。後者はかならずしも『俺の自叙伝』に特化した序文ではないが、黒石の劇作観を知る上で貴重な文献であるために、ここに収録することにした。」

◎1979-1987 大泉滉CM集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?