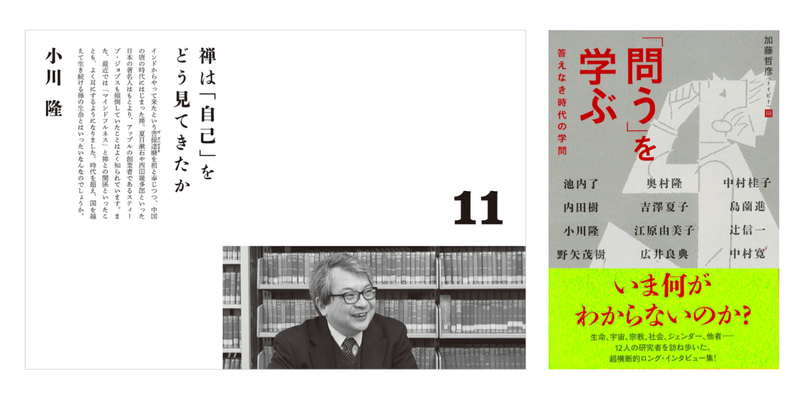

■小川 隆『禅は「自己」をどう見てきたか』 (『「問う」を学ぶ/答えなき時代の学問』 アルタープレス/トイビト 2021/12 所収)

☆mediopos2610 2022.1.8

「トイ人」という

「学問する人のポータルサイト」があって

そこに掲載されているインタビューが本になった

一年ほど前にこの「トイ人」のインタビューから

野矢 茂樹「この世界は他者にどう現れているのか」を

とりあげたことがあるが

(mediopos-2232/2020.12.26)

今回は小川隆『禅は「自己」をどう見てきたか』から

著者と同様

悟ったことも

そのための修行をしたこともないけれど

問題意識だけは共有できそうなので

「悟り」と「その後」について

悟りへ往く道と

悟りから還る道がある

これをずっと単純化して

卑近な例でいえばおそらく

「考えてわかること」

「わかってからどうするか」

というとになるだろうか

自転車に乗るという例でいえば

自転車のメカニズムと走り方を学ぶことと

実際に自転車に乗って走れることとは違う

自転車に乗って走ることだけはできるものの

メカニズムがわからなければ

パンクしてもじぶんで修理できなかったりするし

故障したときもその対応の仕方もわからない

さらには自転車で走るルールを知らなければ

道を安全に走ることはできない

走ってはいけないところを走ってしまうこともある

引用にある鈴木大拙の例でいえば

「不自由が自由なんだ」ということでもある

「禅とは無を根底にした、何にも縛られないもの」だけれど

実際に生を送るときには

「どんな現実でも「ありのまま」に肯定」する

というわけにはいかない

そうでなければ人を殺すことさえも

場合によっては肯定されてしまうことにさえなってしまう

その意味では「考えてわかること」よりも

それをどのようにこの「生」のなかで

展開し得るものにするかということのほうが重要だといえる

そしてこの「生」に

単純な論理のような「答え」を与えることはできない

多くのひとは

じぶんが不自由であることを自覚しないで生きている

それにたいして悟りの世界へ往きそして還ってくると

ひとが不自由に生きていることがわかり

自由を自覚しながら不自由を生きることを

生のなかで学んでいくことになる

それが錯誤されてしまうと

みずからの悟りを過信し

みずからの不自由ゆえの自由の

「不自由ゆえ」をなおざりにした

エゴイスティックな生を送ってしまうことにもなる

よくあるような「グル(導師)」症候群のようなものだ

それは知らないことを知らない哲学者のようでもある

■小川 隆『禅は「自己」をどう見てきたか』

(『「問う」を学ぶ/答えなき時代の学問』

アルタープレス/トイビト 2021/12 所収)

「悟りとは何かってことが気になるのは、当然だと思います。でも、禅者にとって重要だったのは、必ずしもそこではありませんでした。昔の語録を読んでゆくと、いかにして悟ったかということと、同等か、あるいはそれ以上の重みで、悟っちゃった後、いかに悟りを忘れ去って普通に生きてゆくかって問題が、大まじめに追及されているんです。

――えっ? そうなんですか?

ええ、悟ったことはおろか、修行もしたことのないぼくなんかには、とても共感も実感もしようがない問題意識ですけど……。でも、昨年、鎌倉円覚寺の横田南嶺老師の講演をうかがう機会があったんです。「如来禅と祖師禅」というテーマでした。たいへん精緻なお話でしたが、その趣旨を自分勝手に乱暴に単純化してしまうと、悟っているのが「如来禅」、悟りを脱ぎ捨て、踏み越えてゆくのが「祖師禅」だということだと思いました。そのときの老師のお話とお姿から、ぼくも感じたんです。ほんとうに身をもって道を修めている人にとっては、悟りを忘れ去るとか「悟り」を踏み越えてゆくいうことが、ほんとうに切実な現実問題なんだなって。

――うーん、それは、どんな感じなんでしょうね? 悟りすら忘れ去るということは、頭や心の中に何も無くなるということなんでしょうか?

いや、悟ったことがないので何とも言えませんが、禅の語録で見る限り、その逆じゃないかと思います。

――逆といいますと?

たとえば、さきほどお話しした洞山。川を歩いていて、二にして一、一にして二、という自己を悟った。そこで顔色がさっと変わって、からからと大笑いしだした。いっしょにいた兄弟子がビックリして、どうしたんだってきく。すると洞山は、亡くなった老師の教えが、今やっと分かりました、と言う。そこで兄弟子が迫るんです、悟ったのなら、ここで一句言え、と。洞山はそこで偈(げ)を詠んだというのです。

――洞山が本当に悟ったかどうか、兄弟子がテストしたってことですか。

というより、自己完結しないようにってことじゃないかな。言葉にするということは、どうしたって、現実の世界の問題になる。さっきの運動の話にもつながるけど、悟りの世界に居つくことを許さないという意味があるんだと思います。

――行ったままじゃなくて、ちゃんと戻ってこいと。

戻ってくると、現実のもろもろの事物の制約を受ける。だけど、そこをこそ生きていかないと駄目なんだってことじゃないかと思う。

――それはちょっと分かる気がします。

その洞山の師匠が雲巌(うんがん)っていう人なんだけど、洞山が老師になった後に、弟子がきくんです、「雲巌老師は悟っていたんでしょうか」って。伝記には雲巌は悟ってなかったという話があるから、それをふまえての質問でしょう。すると洞山は、「悟っていなければあのように言えたはずがない」と言うんです。

――悟っていなければ、わしに真実を示せたはずがない、というわけですね?

そう。でも、それだけで終わらない。それから、また、こう言うんです。「悟ってしまっていたら、あのように言ってくれたはずがない」と。つまり、悟りの世界を知らなければ真実は言えない。でも、悟りの世界に行ったきりだったら、真実を言葉にしてはくれなかったはずだって。一句言えっていうのも、そういうことを要求してるんじゃないかと思います。」

「――大拙は「ひじ、外に曲がらず」という一句を見て「不自由が自由なんだ」という直感を得たとのことですが、これはどういうことなんでしょう。

現実世界っていうのは、いろんな条件に制約されて成り立っていますよね。一方、悟るとまったく無限定で、無分節で、すべてが平等な世界に超出するんだと思うのですが、さっきも言ったとおり、そこへ行ったきりでは駄目。悟りの世界から戻ってこなくちゃいけない。でも、戻ってきたら、そこは相変わらず諸条件に制約された不自由な世界なわけです。悟ったからといって腕が外向きに曲がるようになったり、歩かなくても移動できるようになったりするわけじゃない。その諸条件に従って現実を生きること、実はそれがそのまま「自由」なんだと。

――さきほどお話に出た、0度じゃなくて360度の「そのまま」を生きるというわけですね。「腕は外に曲がらないんだから、できないことは考えなくていい」ってことかと思ってました。

ただ、そこには難しい問題があります。360度の「ありのまま」といったって、ただの現実随順とどう違うのか。禅は基本的に現実肯定なんですけど、それが間違った現実の随順にならないような歯止めがないんです。

――どんな現実でも「ありのまま」に肯定してしまうと。

1990年代にアメリカの研究者が「禅とナショナリズム」というテーマでさかんに大拙を批判したんですけど、問題の本質はそれだと思います。

朱子学の祖の朱子は、若いときには禅をしていました。後にその経験を踏まえて禅批判に転じるんだけど、その論点の一つが「ありのまま」でいいのかということ。禅では歩くのも、水をくむのも、薪を運ぶのも仏性の表れだっていうけど、じゃあ刀でむちゃくちゃに人を殺しても、仏性の表れだといって肯定されるのかと。現実における善悪の規範はやはり必要だと主張した。

禅にとってそれは大きな課題で、規範という枠組みを外すことで自由になるというのが禅の身上なんだけど、自由になったときの善悪の歯止めはどうするのか? 善悪の歯止めを設けたら禅の生命は失われてしまう。でも設けなかったら、軍国主義のときには戦争に邁進してしまうのが禅だってことになっちゃう。それでいいのか? 現に、日本の歴史ではそうなってしまったわけですが……。

――その問題について大拙はどう考えていたんでしょう。

ちゃんと説明はしているんです。禅とは無を根底にした、何にも縛られないものである。でも、だからこそ、禅をやる人は、西洋近代の知識や技術をしっかり学ばなくてはいけない。そして、無を根底とするから、その知識や技術を善用できるんだと。はっきり断言してるし、理屈としては成り立っているんだけど、現実に戦争になだれ込んだら、そううまくはいかなかった。

――なるほど。

それで大拙は、禅の悟りとともに、「大慈大悲」の痛切な祈りの心のようなものを、しきりに説いたのではなかったかと思うのです。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?