75年目の夏。ヒロシマ、ナガサキの学生が今、伝えたいこと。

今年の8月15日は、終戦から75年の節目の日。

NO YOUTH NO JAPANのインスタグラムでも、8月は「戦争と平和」をテーマに投稿をしています。

戦争を知らず、戦争を知る機会もどんどん薄れているU30世代の私たち。

終戦から75年を迎える今、私たちは「平和」にどのように向き合い、何を考え続けなければならないのでしょうか。

広島出身の大学生、門澤里香(もんざわ・りか)さんと水野聖良(みずの・せいら)さんの2人は、広島に原爆が投下された日である8月6日に、「いつも通りの2時間を、誰かを想う2時間に」をテーマに、自分にとっての平和を考えるオンラインイベントを開催。

ナガサキ・ユース代表団に所属する高見すなお(たかみ・すなお)さんは、自分の震災の体験と、大学進学で長崎に住むことになったことが結びつき、核兵器廃絶をめざす活動を2年間続けています。

広島と長崎のそれぞれで活動し、平和への強い想いをもつ3人の言葉から見えてきたのは、一見手の届かない大きな問題に思われる戦争や平和を「自分事」にする経験や考え方でした。

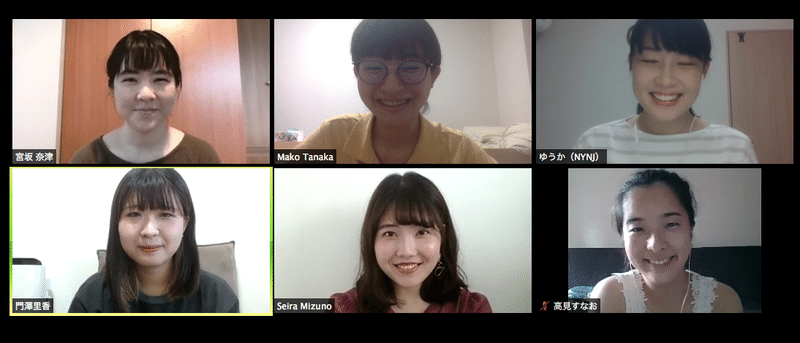

*門澤里香(もんざわ・りか)

広島出身。関西学院大学。高校時代の友人だった水野さんと8月6日にオンラインイベントを開催し、&Amane(アンド・アマネ)を立ち上げた。

*水野聖良(みずの・せいら)

広島出身。神戸大学。得意の英語を活かして、&Amaneのインスタグラムで海外に向けた発信を始める。

*高見すなお(たかみ・すなお)

栃木出身。長崎大学。ナガサキ・ユース代表団に所属し、核兵器廃絶の活動をしている。生まれ育ちは栃木で、大学から長崎に移り住んだ。

「何もしない8月6日っていいのかな?」

広島出身で小さい頃から原爆について考える機会が多かった門澤さんと水野さん。小学生の頃、8月6日は登校日になっており、全校で記念式典の中継を見るのが恒例でした。被爆3世の水野さんは祖母の話を聞いた経験も。そんな2人にとって、8月6日は今も昔も特別な思い入れのある1日です。

しかし、今年の平和記念式典は新型コロナウイルスの影響で一般公開が中止に。大学生になり、毎年式典に参加していた門澤さんは、「75年の節目の年に何もしなくていいのか」と疑問を持っていました。

その問題意識を、中高時代から一緒に平和活動を行なっていた水野さんに話したところ、水野さんも8月6日に対してモヤモヤする想いがあったそう。

「大学進学で関西に移り住んでから、周りとの8月6日への想いが違うことに気づきました。例えば8月6日は、広島では家で式典を見たりと平和について考えて過ごすのが当たり前だったけれど、友だちに遊びに誘われて、戸惑ったり。「みんなどういう日か知らないの…?」と思ったこともありました。」

イベントの開催と団体の設立を決めた2人。

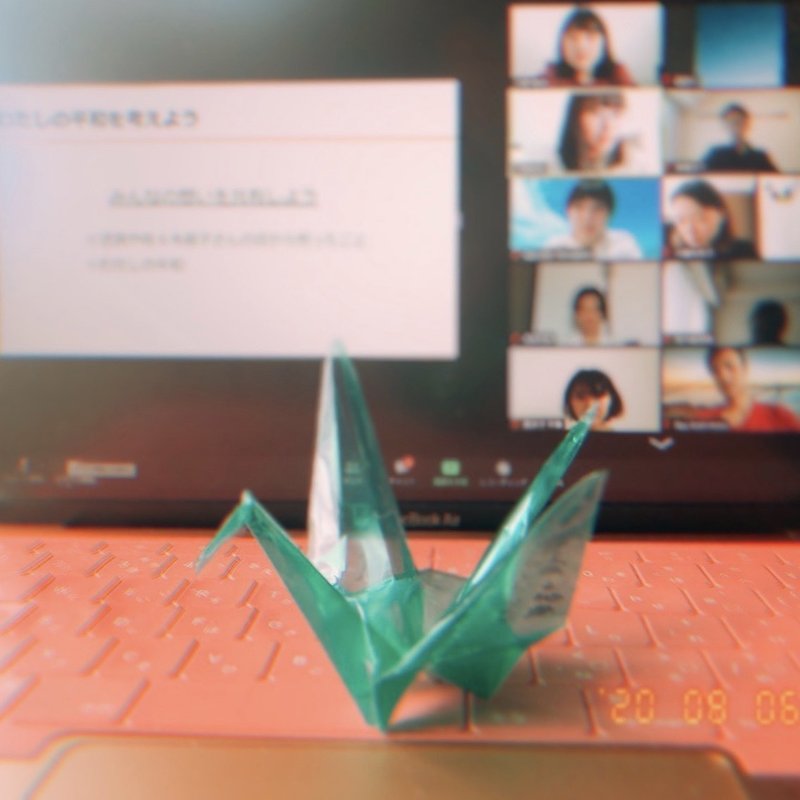

「集まらなくても、2人でもいいからやろう」との想いで呼びかけた8月6日の初めてのオンイベントには、全国から30人ほどの同世代が集まりました。

テーマは「自分にとっての平和を考える」。

イベントでは、高校時代に2人が学校を通じて参加していたガイド活動「碑巡りボランティア」の経験を活かし、平和記念公園内の碑石について紹介したり、参加者それぞれが平和の定義を考えるワークショップなど、平和を色々な切り口から考えました。

イベントに込めた想いを門澤さんはこう語ってくれました。

「広島を通して戦争について考えるのも大事だけれど、私たちのイベントの最終的なゴールは、広島をきっかけに自分たちの『当たり前』のありがたさに気づいてほしいということでした。

ワークショップでは、「夢を持てること」「誰かと一緒に笑えること」といった、それぞれの平和の定義をみなさん見つけてくれました。それぞれが考える『平和』の定義を通して、自分が当たり前だと思っていること見直せたんじゃないかなと思います。」

国連視察で感じた「平和」の身近さ

ナガサキ・ユース代表団のメンバーとして核廃絶の活動を行う高見さん。核兵器や戦争について考えるようになったきっかけは、2011年の東日本大震災でした。栃木県に住んでいた当時、原発事故の影響で家族で自主避難をしたとき、核について意識するように。自らは長崎出身ではない彼女が、そこまで熱心に活動する原動力はどこからきているのでしょうか。

「私はもともと原爆や核兵器に関心があったわけではありません。ただ、偶然に長崎の大学に通うことになり、自然と原爆の話を耳にすることが多くなりました。そこで、2011年の東日本大震災による原発事故で感じた恐怖や不安を思い出したんです。

ナガサキ・ユース代表団がメッセージにしている『人類みんなが被爆者になるかもしれないし、加害者になるかもしれない世界に私たちは生きている』という言葉も、核問題について自分事にできるきっかけになりました。」

「核廃絶」という大きなテーマに取り組む上で高見さんに影響を与えたのが、所属するナガサキ・ユース代表団の一員としてのアメリカ訪問です。

「ニューヨークの国連本部の視察では、会議を傍聴したり、各国の代表団にアポイントメントを取ってお話をさせてもらったりしました。最初は国連や大使館、政治家という人たちは手の届かない、雲の上の存在だと思っていたのですが、実際見てみたら私でもわかる英語で議論していて、『この人たちも人間なんだなぁ』と印象が変わりました。

また、現地の学生と交流する機会もありました。私が話した学生さんたちはどちらかというと、核兵器廃絶の視点からナガサキ・ヒロシマを捉える人たちでした。しかし、父親など家族が軍で働いていたりということもあってか、彼らの生活の中には「軍」という存在が身近に根付いており、公には(核廃絶について)話せないとは言っていました。戦争と平和の問題が、日常にも影響を与えていると感じて印象的でした。」

ヒロシマ・ナガサキの学生が届けたい、同世代U30へのメッセージ

最後に、戦後75年が経った今、戦争を知らない私たちが「平和」を自分事にするために、そして、わたしたちが生きたい社会をつくるために何が大事だと感じるのか、3人に聞きました。

「『自分を大切にする』という考えをみんなが身に着けることかなと思います。私自身も核兵器のない世界に生きたいと思っていますし、多くの人が自分の将来を真剣に考えたり、なりたい自分像が明確になれば、もっと平和に対して意識が向くのかなと思います。私は音楽も好きなので、音楽を使ってそんなメッセージを伝えていければとも思っています。」(高見さん)

「いろんな課題がある中で、一つの課題を『点としてではなく、線として見てほしい』と思います。核兵器の問題と言われると一人ひとりが問題意識を持つことは難しく感じます。でも、例えばアメリカの「核の傘」に守られている日本も、アメリカが核兵器に使うお金に加担していると捉えれば、そのお金で何ができたかを考えることことができる。戦争を風化させないことは私たち若い世代にかかっていますが、被爆者が少なくなっていく中で、いかにその課題を線として見て、(被爆体験者に)話を聞くことができるかが大事だと思います。」(水野さん)

「戦争や原爆の問題は難しく見られがちだけど、実はもっと普遍的で日常にも通じるものだと思っています。当たり前のありがたさや、日々の小さな幸せに気づくことができたら、核兵器問題や環境問題によってその幸せが崩されてしまうかもしれないことに危機感を持つことができると思います。そんな風に、自分の小さな当たり前の幸せに気づける人が増えたら、世の中がもっと豊かになり、社会問題に関心を持つことにもなると思うので、今後は若者世代を中心に、自分の当たり前のありがたさに気づけるきっかけづくりをしていきたいと思っています。」(門澤さん)

今回お話を聞いた3人の柔らかな語り口の奥には、核兵器廃絶や平和に対する強い想いをが垣間見えました。

直接戦争を知ることのないわたしたちU30世代は、75年前の戦争を、意志を持って語り継ぐ同世代の声に、単に耳を傾けるだけではたりない時代を生きている。

当たり前の幸せを噛み締めながら、わたしたち自身と、そして次の世代が生きたい社会をつくるために、平和のための行動を取り続けていきませんか。

(文=田中舞子、宮坂奈津)

NO YOUTH NO JAPANのInstagramの投稿を続けるためのデザイナーさんへの依頼料と活動の運営経費にさせていただきます!