イノベーションの「最後尾」に私たちはいるのか──『ベンチャー・キャピタリスト』#1

【孫正義、ピーター・ティール、モデルナワクチンの仕掛け人…世界の「キングメーカー」勢揃い】

ゼロイチで稼ぐ投資家たちの全手法、ついに解禁。

時に1兆円を超える巨額を投じ、

名だたるスタートアップ企業をリードしながら、

新しい産業を創り出す「キングメーカー」の

投資戦略とノウハウ、その全思考が明かされる。

いつも、自分がイノベーションの「最後尾」にいると感じながら仕事をしてきた。

日本という豊かな国で暮らし、新しいビジネスやテクノロジーを追いかける経済記者を生業にしながらも、新たにゼロからイチが生まれてくる現場から、はるか遠くに突き放されてゆく気持ちで一杯だった。

なぜこうも、日本から新しいものが生まれないのかという疑問を解消したかった。

そこで私は、古くはアップルやグーグルといった会社に始まり、半世紀にわたって最も成長してきたスタートアップたちにお金を投資する、ベンチャーキャピタルの世界を解き明かすことにした。玉石混交のスタートアップの中から、未来を創るようなインパクトある起業家を掘り起こして、リスクマネーを供給する。

特にシリコンバレーに密集して存在する彼らこそ、ゼロからイチが生まれる現場の、最高の目撃者たちでもあるからだ。

その衝撃を強烈に味わったのは、2017年5月のことだった。

筆者(後藤)は中国浙江省にある烏鎮(ウーチン)と呼ばれる町に、取材のために訪れていた。そこでは囲碁プレイヤーとして世界1位の座にランクインしていた柯潔(カ・ジェ)と、グーグルが買収した人工知能スタートアップ、ディープマインド(DeepMind)のつくった囲碁プログラムとの対決が待っていた。

多くの人が結果を知ってのとおり、世界ナンバーワンの囲碁プレイヤーであった柯潔は、ディープマインドがつくったプログラム「アルファ碁(AlphaGo)」との3番勝負において、あっけなくストレート負けした。こうした勝負の舞台裏は、すでにドキュメンタリー映画になって公開されてもいるので、誰もが詳細を知ることができる。

この現場で私が最も印象を深くもったのは、この舞台にたった両雄の表情の差だった。まだ19歳だった天才囲碁プレイヤーは、呆然としたような表情を浮かべ、最後にはうなだれて涙をこぼした。

一方で、ディープマインドの創業者であるデミス・ハサビスは、この勝利をもともと確信していたような表情をしていた。三連勝をした後のスピーチでは、微笑んでこの戦いの意義を語ったが、もはや彼の頭の中は次のターゲットに移っているかのように見えた。

私がここで語りたいのは、人工知能のすごさではない。

このディープマインドというスタートアップがもたらすインパクトを、いち早く理解していたのは果たして誰だったのかという謎解きだ。

それは2014年に、ディープマインドを6.5億ドル(約687億円)で電撃買収したグーグルなのだろうか。それとも同年、ディープマインドによる研究論文を雑誌のカバーとして紹介した、名門のサイエンス誌「ネイチャー(Nature)」の編集者たちなのだろうか。

私が知っている答えはさらに年さかのぼる。

それは米国のサンフランシスコ市にある、小さなオフィスに入っているスタートアップ投資会社、つまりベンチャーキャピタル(VC)だ。

ゴールデンゲートブリッジという有名な橋のすぐそばにあるこの建物は、ペイパル(PayPal)共同創業者としても知られるピーター・ティールが率いるVC、ファウンダーズ・ファンド(Founders Fund)の本拠地になっている。

2010年8月16日の月曜日、ディープマインドが創業する1カ月前のこと。ファウンダーズ・ファンドのオフィスにやってきたのは、新しいスタートアップをつくろうと考えていたハサビスだった。

彼はまだ売上高もない、ビジネスの計画もない新会社のアイデアについて、ピーター・ティールと初めて意見交換のミーティングを行っている。ハサビスは世界的なチェスプレイヤーでもあり、自らのチェスについての分析を披露して、同じくチェスの名手であるピーターの気を引いたという。

一方のピーター・ティールはさらにその1年前から、当時まったく注目されていなかったニューラルネットワークというAIの学習モデルが、ある研究者たちのコミュニティで密かに話題になっていることを突き止めていた。そしてファウンダーズ・ファンドの担当者の一人に、このニッチ分野におけるトップ研究者や、彼らが関わっている学会、そしてスタートアップなどを訪ね歩いては、徹底的に調査するよう命じ、ハサビスを呼び寄せたのだった。

「なぜ、あなたがたはこの分野にそんなにくわしいのか」

このミーティングに参加した人物によれば、トップレベルの科学者でもあったハサビスらは、投げかけられる質問内容のマニアックさに驚愕したという。大学では哲学と法学を専攻しており、もともと理系ですらないピーター・ティールとその投資チームは、この分野における主たる研究論文なども精査済みだった。

そして、逆にいくつか助言をして返したという。

「あなたには今後10年間におよぶ研究計画しかありませんね。なにか一つでも、このAIを使ってビジネスになりそうなテーマを絞ったほうがいい」

このときのアドバイスに従って、ディープマインドはAIの活用先としてビデオゲームという分野を選んだ。それが7年後、アルファ碁となって「古代からのボードゲーム」である囲碁を呑み込んだのだった。

そして最初の投資家の一人となったピーター・ティールと、彼が率いるVCのファウンダーズ・ファンドは、2014年にグーグルがディープマインドを買収すると、約1億6000万ドル(約169億円)というリターンをゆうゆうと手にした。

詳細は第3章のピーター・ティール氏へのインタビューでも書き記すが、このオフィスで働いていた投資家は、本人を含めてたった7人だった(p82)。

この極小の投資チームは、この他にも宇宙分野の最先端をゆくスペースX(SpaceX)から、金融業界のグーグルと呼ばれるフィンテックベンチャーのストライプ(Stripe)、CIAなどがテロ対策にも使っているビッグデータ解析ベンチャーのパランティア(Palantir)が無名のころに投資を行った、その大株主でもある。

星の数ほどあるスタートアップから、ゲームチェンジャーとなりうる特別な会社を見つけてくる。そして世界を上書きするための資本を注いで、急激な成長に導くさまは、まさにキングメーカーという名にふさわしい。

しかし次の時代を形づくるスタートアップをどのように探し、育てているのか、その泥臭いプロセスは普段は分厚いベールに包まれている。

「私たちが、これだけ徹底した調査プロセスを行っているなどと、口外することはありません。ただカリスマ投資家のピーター・ティールがいるから成功するんだと説明するほうが、よっぽど簡単ですから」

かつてファウンダーズ・ファンドで活躍した人物は、根掘り葉掘りそのメソッドを聞き出そうとする筆者に、そう告げると電話を切った。

勝者は決してしゃべらない

「本物の投資家たちは、口を閉ざしてしゃべらないんですよ」

シリコンバレーにある小さなオフィスのワンフロアで、Sozo Ventures共同創業者である中村幸一郎氏は、ベンチャーキャピタル業界の「暗黙のルール」をゼロから教えてくれた。中村氏は、日本人で初めて米『フォーブス(Forbes)』誌が毎年選考している世界最高の投資家リスト「The Midas List」の2021年版にランクインした人物だ。Sozo Venturesについては、2章でその実績を紹介する。

ベンチャーキャピタルは米国だけで8000社以上あり、シリコンバレーでも2500社をゆうに超える。しかし世界をガラリと変えるような強烈なスタートアップたちを見つけ出し、彼らを成功させて、そのリターンの大部分を手にしているのは、上位%ほどの極めてわずかなVCたちなのだ。

なぜ彼らは、黙して多くを語らないのか。それはベンチャーキャピタルが、ほとんど情報開示をする義務がない、未上場の世界をターゲットにしているからだ。

スタートアップは、売上高も成長率も開示しない。そこに投資するVCたちも、どのくらいの利益や損失を出したのか明らかにしない。もしネット上に情報があるとすれば、その多くはマーケティング上の理由から開示されたものだ。だから、いつだって誇大広告やハッタリがまかりとおる。

驚くべきことに、未だにまともなホームページすら開いていないVCもある。例えばツイッターやスナップチャット、ウーバー、ディスコードといった世界的なスタートアップたちに、創業期から投資してきた名門VCのベンチマーク(Benchmark)のウェブサイトには、オフィスの所在地がぶっきらぼうに書かれているだけだ。連絡用のメールアドレスすら、そこにはない。そのメッセージは「一見さんお断り」といったところだ。

より肝心なポイントは、ベンチャーキャピタル産業では、投資をするファンド全体のうち65%近くが「失敗」に終わるということかもしれない。

本書の7章でその仕組みを解き明かすが、10年間というスタートアップ投資の運用期間を終えたときに、その資金を目標どおり2〜3倍に増やせるVCというのは、とても限られているのだ。そして実はトップ1%のファンドが、この業界から生み出される利益の多くを独占している。

ならばそのトップ1%の投資家たち、つまりは現代のキングメーカーたちをリストアップして、未来を見つける方法を聞いて回りたい──。そんな無謀ともいえる提案に、Sozo Venturesが全面協力してくれることになった。彼らはアメリカ全土と主要国に張り巡らせたVCネットワークを築いており、一つまた一つと、分厚いベールの裏側にいる人たちへのインタビューを実現させていった。

取材を重ねてゆくとトップレベルのVCは、一見まったく異なる戦略によって、革新的なスタートアップを掘り起こしているようだった。人工知能やライフサイエンス、金融、気候変動などの専門分野に特化したVC。中国や北欧、南米、インドなど特定地域にいち早く目をつけたVC、または黒人や女性などマイノリティな起業家の可能性に絞っているVCもある。

しかしすべてに共通するのは、独自の仮説によって勝ちパターンを見出すという「再現性」へのこだわりだ。だからこそ彼らは、世界を動かすようなスタートアップをまぐれ当たりではなく、計算されたリスクによって世に送り出す。

未来を創るようなアイデアへの投資が、きちんと利益を生み出して、さらなるお金を呼びこむ強固なサイクルをつくれるのか。それぞれのVCは、その点を厳しく検証しつづけている。そうした意味ではアートのように見える投資にも、とても泥臭い仕事が大量に隠れているのだ。

「ベンチャーキャピタルの本当の姿は、白鳥の水かきみたいなもんですよ」。Sozo Venturesによれば、優雅に見えるそのイメージとは裏腹に、水面下では必死で足をバタバタさせている。

もちろん一流であれば、そのバタつきを他人に見せることはない。しかし、それこそこの本で解き明かしてゆくエッセンスであり、どの国より地道な努力が得意であった日本へのメッセージだ。

今日よりも、はるかに進歩した明日を信じてビジネスを生み出す、この「やり方」を私たちはもっと徹底的に研究しなければならないのは明白だからだ。

新時代は発明かと資本家がつくっている

実は日本にも、ベンチャーキャピタルが世界へ与えるインパクトの大きさを理解し、みずから最前線で奮闘している経営者がいる。それが、10兆円ファンドを率いるソフトバンクグループの孫正義会長兼CEOだ。

「ソフトバンクグループは、情報革命の資本家である」

孫によれば、世界はいつも「発明家(起業家)」と「資本家(投資家)」の二つによって進化を遂げてきたという。世紀の産業革命の時代にあっては、蒸気機関を発明したジェームズ・ワットと、そこに資本を投じたロスチャイルド家がいた。

21世紀においては、スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツ、ジェフ・ベゾスのような発明家に対して、ベンチャーキャピタルのお金が注がれたことで、世界は大きく塗り替えられた。そしてソフトバンクグループは、AI分野に特化をした巨大なベンチャーキャピタルであると語っている。

そのメッセージを筆者なりに解釈すれば、孫正義はグーグルやフェイスブックのような発明はできなかったけれども、次の時代の覇者となるようなスタートアップたちに巨額の資本を提供し、新しい時代を創るキングメーカーを目指すということだ。

しかし多くの日本人のビジネスパーソンにとっては、これまでベンチャーキャピタルは縁のない世界だったはずだ。日本経済は伝統的な大企業のプレゼンスがとても強く、スタートアップという存在は、経済のメインストリームであると認められてこなかった。

冷静になって歴史を見てみると、現在最もベンチャーキャピタル産業について学ばないといけないのは、日本人であることがはっきりとわかる。

図表1は平成元年(1989年)と令和元年(2019年)において、グローバルにおける時価総額トップ位の会社をリストにしたものだ。平成の30年余りにおける、日本経済の凋落を語るのにたびたび引き合いに出される比較なので、見覚えがある読者も多いだろう。

まだ日本がバブル景気に踊っていた平成元年において、世界のトップ10位にランクインしている企業のうち、7社までが日本企業だった。テクノロジー企業の巨人であったIBMよりも上位につけている。

一方、令和元年のランキングで圧倒的な存在感を示しているのが、マイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベット、テンセント、アリババといった、米国や中国のテクノロジー企業たちだ。

しかし令和のランキングを、テックジャイアントが席巻した様子ではなく、ベンチャーエコシステムが世界を呑み込んでいる図だと理解すると景色が変わってこないだろうか。トップ10のうち7社が、ベンチャーキャピタルが投資した企業なのだ。

VCが投資したから、なんだというのか。そう思う人こそ本書を読むべきである。

グーグルやアップルといった企業の急激な成長を舞台裏で支えてきたベンチャーキャピタルという特殊な金融産業の仕組みや、リスクマネー(高いリターンを得るために回収不能になるリスクを負う投資資金)によってどう新産業が築かれたかという綿密な研究は、驚くほどなされていないからだ。イノベーションを神聖化して、まるでシリコンバレーを魔法のように扱ってきたツケが、いまの経済停滞としてやってきている。

「なぜ日本にはグーグルが生まれないのか」

そういう議論を真顔でする日本人は、グーグルという会社は、米国において12番目につくられた検索エンジンであり、まったくの後発であったことを知らない。初期のグーグルを支援したVCが、名経営者となるエリック・シュミットを連れてきたことも知らない。グーグルに初期投資した名門VCのルーツは、半導体産業にあり、その半導体産業もVCによるリスクマネーで広がったという、発明家と資本家のサイクルの厚みも理解していない。

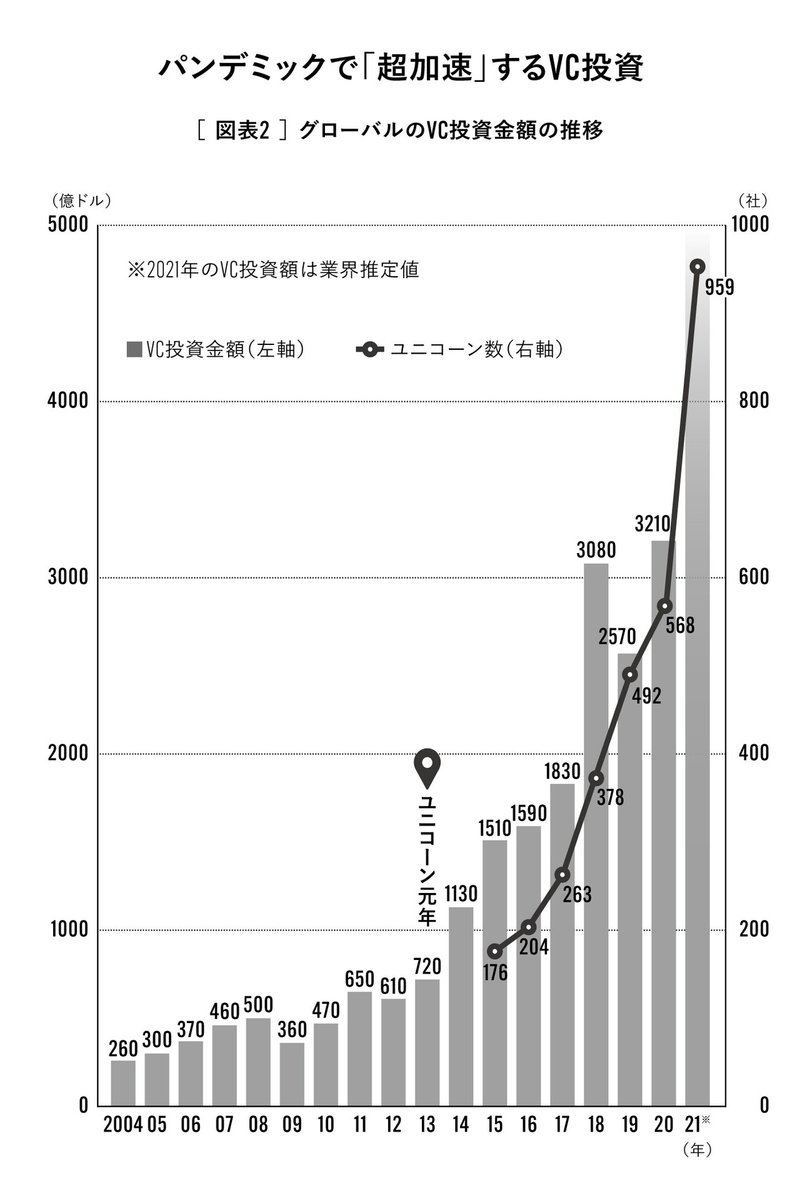

さらにこの話は、グローバルで現在進行中、いや加速的な変化が訪れているのが図表2を見ればわかるはずだ。

これまで世界中の産業のエンジン役となってきたユニコーン企業(企業価値1000億円以上)は、2015年には176社が存在し、その多くがアメリカのシリコンバレー発のものだった。ところが2021年に入って、ユニコーンの数は959社にまで激増しており、すでに半数近くがアメリカ以外の国から生まれるようになった。

日本と同じように保守的な文化だと言われてきた欧州では、この本の5章でも紹介するクランダム(p320)という北欧発のVCが、ヨーロッパ発のグローバルスタートアップをつくるのは無理だという「ガラスの天井」を粉々にした。

そこから欧州でのベンチャー投資額は737億ユーロ(約9.5兆円、2021年9月時点)と過去10年間で倍に激増し、100社以上のユニコーンが生まれている。

アジアでは、年間で1120億ドル(約12.3兆円)をベンチャー投資する中国だけが震源地ではない。猛追するインドでは通信料金の価格破壊などによって、数年前からスタートアップの「カンブリア爆発」が起きており、またシンガポールやインドネシアでは、その国で最も企業価値の高いトップ企業は巨大化したスタートアップたちだ。

ベンチャーキャピタル産業が拡大するという流れは、世界的なパンデミックでさらに加速している。それは社会の変化を受けて、新しい産業とイノベーションをつくるためのVCという仕組みが、もはやビジネスの必須教養となった瞬間だった。

そして世界第3位の経済大国のポジションにある日本は、まだこの仕組みを上手に活用することができていない。それを深く伝えてくれるメディアもない。

言い換えれば、このベンチャーキャピタルの謎解きをすることで、日本のビジネスパーソンが持っている眠れるポテンシャルを引き出すチャンスがあるということだ。

そんなこと、できるはずがない──。そう思った読者に伝えたいことがある。それは冒頭のピーター・ティールが率いるトップVC、ファウンダーズ・ファンドの投資家たちが、新しい世界をつくりながら何を感じているかという証言だ。

「正直に言って、僕らもいつだって情報量に圧倒されていた。あまりにも多くのことが起きているため、すぐにでも呑み込まれそうだった。だからこそ優秀なチームに相談する。だからピーター・ティールも、世の中で最も大切だと考える仮説だけを追いかけているんだ」

世界を左右するようなキングメーカーたちも、明日の世界をつくるものは何か、そこでどのようなインパクトが生めるのか、必死になって知恵を絞っている。だからこの本を通して、未来をどうやって創っていけるのか、日本の読者と一緒に考えてゆきたいのだ。

目次

はじめに

1章 ベンチャーキャピタルが世界を喰っている

2章 進化し続けるVCの秘密

3章 シリコンバレーのキングメーカーたち

4章 異能のディスラプターたち

5章 世界各地の覇者たち

6章 新産業をつくる革新者たち

7章 ベンチャーキャピタルの「不都合な真実」

おわりに イノベーションに秘密はない