ファイナルファンタジー感想

ファミコン版FF1をプレイしました。その感想文です。

この記事はFF1のネタバレを含みます。

プレイ環境

電池交換したカセット現物と、

FC互換機『8ビットコンパクトV3』でプレイ。

魔法や装備の効果は、ネタバレしないよう気を付けながら、都度wiki参照。

出来る限り全画面探索&全宝箱回収。

これまでプレイしたFFは4~7と11。4は未クリア。あと3と14を触りだけ。

職業

戦士・モンク・白魔・黒魔

最終的に多分レベル36以上

(後日確認しようとしたらセーブが消えた)

プレイ時間20~30時間程度。

FF1は劇画調

・個人的に一番の発見。

でもちょっと結論ありきで根拠を求めてるのは自覚してる。

・画風、タッチの話。

・「初期のFF」のパブリックイメージは、FF3や4あたりの

デフォルメの効いた整ったドット絵だと思う。

・ピクセルリマスター版FF1でもそれが踏襲されているようだ。

・でもFC1は基本的に劇画や写実を目指しているように思う。

天野氏の重厚なタッチを再現しようとしていた。

結果的に印象派っぽい、荒い、輪郭を強調しない絵になっている。

同時代(87年)のFCタイトルだとWizardryが近い。

・記号的ではないので、フィールド上の沼が沼に見えない。

・現代の我々は、ドット絵のテクニックを知ってしまっているし、

当時のスクウェアもFF2→3と開発を重ねるごとに、

FCでの表現の落としどころを見つけていったのだと思う。

結果的にSFCで色数の増えたFF4は、ぱきっとしたドット絵になった。

・従来の表現にとらわれずSFCの性能で再度理想を求めたのが、

FF6の戦闘背景だろう。(多分写真スキャンも活用している。)

FF4とFF6のステータス画面のポートレートの違いでもある。

同じ天野デザインでもタッチがずいぶん違う。

・FC版FF1のクラスチェンジ後の、頭身の高いキャラドットは、

昔から「なんか違うなあ」と思っていた。FFシリーズ的に。

しかし実際に通しでプレイしてみると、むしろあのテイストこそ、

FF1に非常にマッチしていると気づかされる。

(白魔導士の詠唱のかっこいいこと!)

ビジュアルへのこだわり

・ファミコン世代ではないので話半分に聞いてほしい。

でも同時代のファミコンのゲームと比べても、

見た目の演出に対して意識が高いように思う。

・フィールド画面のマップパーツ配置アルゴリズムが、

SFCのFFと遜色ない。

隣接セルを参照してタイルの絵を変えるのは、

ドラクエ2だと海岸線程度しかやってない。

(ドラクエはフィールド画面でウィンドウ状のUIを

表示できる利便性を取ったのだろう。VRAM的に。)

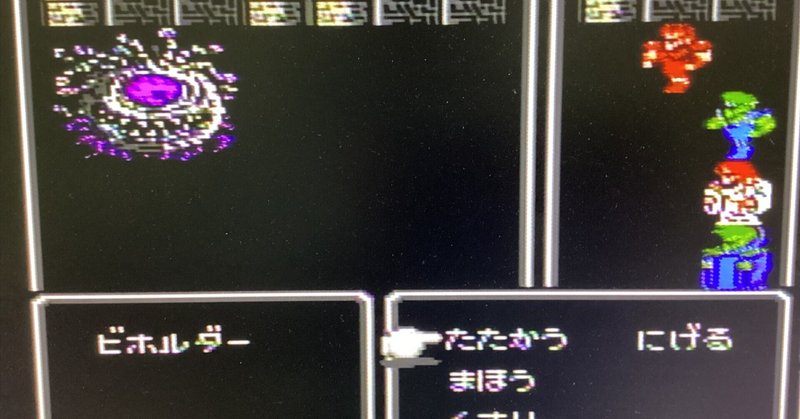

・文字を読ませるのではなく、絵で見せて表現するバトル。

味方の攻撃時は、戦士が剣を振るい、魔道士の火の玉が敵に炸裂する。

武器の見た目は、キャラが実際に装備しているものが

使用される。

また、魔法も1つ1つビジュアルが違う。ほとんど色違いだが。

HPが少なくなった(おなじみ「ひんし」)キャラクターは、

苦しそうに膝をつく。

さらに、敵と遭遇した地形に応じて背景が変わる。

この、ビジュアルによる戦闘表現は、初期FFシリーズの

初期ドラクエとの決定的差異だと昔から思っている。

とはいえ、1ではその萌芽が見られるが、まだ発展途上だと感じた。

・森に入ると下半身が木に埋もれる演出はこのころからあった。

・FFシリーズと言えば気合の入ったカットシーンだが、

意外にもFF1ではキャラクターが演技することは無かった。

そもそもNPCの会話が、ウィンドウ1枚のセリフで完結するよう、

統一されている。だから演技のしようが無い。

(Aボタンを押す→ウィンドウが表示される→入力待ち

→フラグorアイテム処理→ウィンドウが閉じる

これで統一されている)

唯一の例外はラスボスで、この縛りの中で、

いかにもそれっぽい演出を達成している。

・FFシリーズに限らず、スクウェアのタイトルがビジュアルに

凝っているのは古くからゲームファンの一般認識になっているが、

FF1においてもそれは例外ではないように思う。

物理偏重

・魔導士の魔法が弱い。スクウェアのゲームってそんなとこあるけど、

とびぬけて弱い。多分一番弱い。

・攻撃魔法が弱い。

リソースを使う渾身の一撃のダメージが、

戦士・モンクの通常攻撃と大差無い。弱点突いても。

最終的には物理に3倍くらい差を付けられる。

複数体同時に攻撃できるのは唯一の利点。

石化や即死などのやっかいな攻撃を持つ敵はHPが低いことが多いので、

焼き払って被害を抑えることができる。

逆を言うと普通の雑魚敵は魔法で落ちない。

・回復魔法が弱い。純粋に回復量が少ない。

結果的にポーションに頼ることになる。

FFシリーズがポーションを99個買えるのは、

システムの柔軟性から来る冗長性の面白さだと昔から思っていた。

無駄なことができる自由度を感じていた。

しかしFF1では99個あっても足りない。

99個という数にゲーム的な意味づけが生じている。

・buff/debuffが頼りない。と思う。これはちょっと自信が無い。

なぜなら筆者があまり補助魔法を使わずにプレイしてたから。

ボス戦であっても短期決戦なゲームなので、1ターンの重みが大きい。

なのでほとんど使う暇がない。

しかし、範囲コンフュ(混乱)の効果があるアイテム、

まどうしのつえは、多少使いどころがあった。

HPの多い雑魚がワラワラと出てきたときは、範囲ダメージ魔法を

撃つよりはよほど被害を抑えられていたように思う。

・さらにリソースが乏しい。MPが少ない。

MPが魔法レベルごとの回数制になっているのが、

FF1の魔法の使いにくい理由として挙げられがちだが、

それは的外れに思う。仕組みではなくパラメータの問題。

たとえ回数制でも回数が多ければジャブジャブ使える。

ポイント制でも最大MPが少なければ同じこと。

・戦闘中に使うと魔法効果のある装備品の存在が、

魔導士の存在理由を脅かしている。

MPが少ないので、中盤以降の魔導士はほとんどのターンで

これらの装備品を使うことになる。

これは魔導士じゃなくてもできる仕事だ。

・FF11初期、黒魔がケアルII撃ってたころに見られた

物理偏重のバランスに対して、

「確かにFFってそんなとこあるけど・・・」と当時思った。

FF1に比べればあれはだいぶ甘かったんだ。

本当に魔法は弱いのか?

・プレイヤーは信じないかもしれないが、

ゲーム制作者は、職業が選べるゲームを作るにあたって、

それぞれの職に優劣を付けようだなんて思うはずが無い!

・確かにバグが多いゲームなので、急ごしらえに作られた感があり、

パラメータを調整する十分な時間はなかっただろう。

しかしここまで物理と魔法で差が付くだろうか?

・ひょっとすると、プレイヤーは制作者の想定以上に、

武器や防具を完璧に揃えてしまっていないだろうか?

・ダンジョンをくまなく探索してすべての宝箱を開けるというのは、

現代、というかSFC以降のJRPGを遊んだプレイヤーにとっては

当たり前の発想。実際FFシリーズも4~7はそういったプレイを想定した

作りになっている。

しかしFF1は、明らかにドラクエに影響を受けて作られた、

ファミコンRPGの祖の1つだ。常識がまだ無い。

例えばドラクエ1と2は、ゲームのコンティニューにパスワード方式を

採用していた都合で、宝箱はダンジョンを出ると復活する。

だからドラクエ3以降とはダンジョンに対する探索感が違う。

これと同じで、FF1は探索に対する常識が違うのではないか。

FF1のダンジョンがやたらと広大なのは、そのすべてを探索することを

期待していないからではないだろうか。

・もしプレイヤーが宝箱をすべて開けず、最新式の武具で身を固めることを

しないならば、もし店売りの武器ばかり使っていたなら、

相対的に魔導士の株が上がる。特に終盤にかけて。

魔法はダメージソースとして今よりは期待されるだろうし、

なかなかアップデートされない感のある魔導士用武器も、

型落ち感が多少マシになる。

・当然ゲームの難易度は上がるが、そこでドラクエ式の攻略法を用いる。

探索しない分、町の周りをぐるぐる回ってレベルを上げればいい。

筆者はクリアするまでほとんどレベリングを必要としなかった。

これを意外に感じていた。ファミコンなのに。しかし実際は?

探索しすぎて十分にレベルが上がっていたからではないか?

そして、装備を充実させすぎていたのではないだろうか?

・とはいえこの理屈ではモンクの強さは説明付かない。

モンクは装備品が不要で、攻撃力は何も装備しないほうが強い。

防御面では、着ても脱いでも結構柔らかいので、弱点が無いわけでない。

語らないストーリー

・囚われの姫君を悪の騎士から救い出す、という王道ビッグクエストを

あえてささやかなプロローグステージにしたのは、

FCのRPGとしては間違いなく新しい。

(そして直後の超有名なタイトルコール。)

・プロローグボス、ガーランドのあっけない退場は明らかに含みがあり、

どのように再登場を果たすのか楽しみだった。

彼がラスボスなのはディシディアに参戦してるから知ってるけど、

当時の人も気に留めながらプレイしてたはず。

・主人公たちの素性や旅の目的が、中盤を過ぎても語られない。

最後にプレイヤーに明かされてどんでん返し、みたいな淡い期待を

一瞬だけ抱いたが、もしそうだとしたら、ポートピア連続殺人事件同様、

ゲームコミュニティでさんざん結末が語られ、未プレイの筆者の耳にも

ネタバレが強制的に入ってきてたはずだ。だからそうはならない。

結局最後まで、主人公たちについては具体的には語られなかった。

それどころかエンディングで、彼らはプレイヤー本人だと暗に

仄めかされた明かされた。う、うーん……。

・全体的に抽象的でふわふわしている。ROM容量の問題もあるけど、

制作体制的にそうするしかなかったというのもあるだろう。

便利な「よげん」がやたら用いられたのは残念に感じた。

しかし、いわゆるループものであることを考慮すると、

繰り返される「ときのれんさ」の過程で予言が形成されていった

ということなので、納得感がある。

・ストーリーの核心以外、周辺部についても多く語られない。

これは、初代FFというカリスマ性と合わさって、

現代人にとっては何か神秘的なものに感じられた。ラッキーである。

最序盤に町の人から聞ける、

「預言者ルカーンは、三日月を目指すと言って~」

というセリフは、非常に謎めいていてワクワクさせられた。

三日月とはなんだ……!? 儀式的なものか……!?

この真相は、フィールドエリアのマッピングをしているときに気付いた。

三日月とは、三日月型の湖のほとりにある街、

クレセントレイクのことだった。がくー!

・語られないのは再解釈の余地があるということ。

スクウェア・エニックスにとっては、

リメイクやスピンオフの作り甲斐があるということだろう。

・マトーヤ、ウネといった、FF1やってなくても名前だけは知ってる

有名人NPCに会えたのは嬉しかった。

・最初の町コーネリアに、話しかけると「私はおどりこ! うふふ!」と

返すだけの踊り子NPCがいる。FC時代のRPGがこういうものだとは

わかってはいたけど、脈絡が無さ過ぎて少し面食らった。

脚を見せる特徴的なドット絵を見せたかったのだろうか?

しかしのちに訪れる別の町にも踊り子がいるのだが、実は彼女は脚を

生やして地上を訪れている人魚かもしれないということが、判明する。

そうなるとコーネリアにいた踊り子の存在も、その意味が変わってくる。

あの人もひょっとして……?

・中盤以降に浮遊城の存在が明かされる。

ははーん。ラピュタ的なものがあるのか、と思った。

『天空の城ラピュタ』の公開はFF1リリースの前年、86年だ。

しかし実際は浮遊城は雲の上どころか宇宙にあった。

FF1が宇宙に行くのは知ってたけど、こう来たか!

高度な科学技術を持つ古代文明は、8割くらいのスクウェアタイトルに

登場するけど、FF1のこれはちょっと毛色が違う感じがする。

FF5のロンカ遺跡や、聖剣2のマナの要塞のような、

超科学的な力を科学的に発展させたというよりは、

もっと普通に地球の科学の延長線上にあるような、

正統派のサイエンス感がある。音楽もピコピコなってるし。

ファミコンだからそりゃピコピコ鳴るんだけどさ……。

・いくつかのダンジョンではランダム歩きをするコウモリが、

プレイヤーの移動を邪魔する。あまりに邪魔なもので、思わず

「これで何かの伏線じゃなかったら許さんぞ」と口にした。

結果、あれが全部伏線ではなかったけど、まったく無意味でもなかった。

許すしかないなあ。

頻繁な待ち時間

・さんざん言われてるけどゲーム全体のテンポが悪い。特にバトル。

・ファミコンの仕様の都合上、VRAMの書き換えのために、時間稼ぎが

必要な場面があるのは理解できる。

しかしそれを考慮しても無駄に感じる待ち時間が多い。

・バトルの演出を優先するあまり、プレイの快適性を損ねているのは、

PS1期の「悪いコマンドバトル」の典型例を10年先取りしている。

FFらしいともいえる。

・同じFCでもFF3はサクサク動いているように見える。

ちゃんと進化している。

お気に入りの音楽

・マトーヤの洞窟の曲はキャッチーでみんな好きになるはず。

なのに通常のダンジョンの音楽に使いまわしてしまってもったいない。

・町の音楽は、自分の抱いてるスクウェアサウンド感に

あふれていて、とても好きになった。

・音楽ではないけど、船に乗ると波音が聞こえる!

でも海岸以外であんなザーザー音が実際鳴るのだろうか?

帆船に乗ったことないのでわかりません。

・残念なことに音楽の1ループがどれも短い。

ROM容量が足りないのはわかる。

ドラクエも、1や2の曲は今改めて聴くとループが短い。

マップが広大

・フィールドもダンジョンも広い。

・FF1は敵との遭遇確率が高いという意見を目にする。

でも実際は歩数に対する戦闘頻度自体はそれほどでもないと思う。

ダンジョンの探索で、迷ったり行き止まりを引いたりして、

無駄足を踏むことが多いので、それで戦闘回数を多く感じしてしまう。

・ダンジョンは明らかに迷わせる意図を感じた。

・フィールドでも迷うところがあった。

具体的には、ゲーム中盤、クレセントムーンという町から、

2つ重要なダンジョンへ至る、河川が広がる広大なエリアだ。

ゲーム内に地図があるのだが、詳細が見えない。

まさかの手書きマッピングをすることになった。

時間はかかったが能動的で楽しいパートだった。

その他

FF11やってると嬉しい

・11でおなじみの魔法が多数。ディア、バファイ、インビジ。

単に自分が知らないだけで、他のFFにも出てるんだろうけど。

・序盤のリザードに苦戦する。ここはグスタベルグか!?

・オチューのようなネームドモンスターの原型が見られてうれしい。

意外にないもの

・チョコボ、モーグリ

チョコボが2からなのは知識としては知ってた。

プレイして感じたのは、実際どちらもFF1の世界に合わないと思う。

絵柄の問題ではなく。FF1のクリーチャーは基本的に、

他作品や伝統的モンスターの引用で成り立ってるので。

「俺たちの知ってるファンタジーをファイナルにする」ストーリー

であるFF1は、あまり生態系に主張がないほうがそれっぽい。

・アーリマン。いかにも初期FFっぽいのに。

・ハイポーション(ポーションがドラクエのやくそうと同じポジション)

・フェニックスの尾

・チビキャラの並んだセーブ画面

・「コンフィグ」という名のユーザ設定

このころからあったのか

・終盤の4桁ダメージ

・スクウェア作品でよく見る気がする、

「スネ夫」髪型のキャラ(まさかの黒魔導士)

・倒されたボスが欠けていってフェードアウトする演出

・コテージ。

テントよりはひねった設定なので、FF4くらいから

追加されたのかと思っていた。

・奇妙なノリのシステムメッセージ

これ以外だと聖剣1でしか見たことないけど。

つまったなぞとき

・飛空艇が降りられるのは平地のみ。

とある町は海と山に囲まれ、周辺の広大な地域がびっしりと

森や沼で敷き詰められている。これまでのゲーム経験からとっさに

「飛空艇でアクセスさせない意図」を勝手に感じた。察した。

なのでこの地域は無視していた。後で来れるようになるはずだ、と。

・が、勘違いで、実は1マスだけ降りられる平地がある。

山際でかなりわかりにくいが、じっくり見ればわかる。

これに気づかなくて3時間くらい世界中をさまよった。

他の町(竜の住む洞窟)へのアクセス時にも、1マスだけの

見えにくい着陸スポットがあった。そこでの経験から、

「このゲームはこういうことがある」と気づくべきだった。

・現代のレベルデザインにどっぷりなのがアダになった。

ラスボスの色が違った

・クリア後にWebでいろいろ調べてみてびっくりした。ラスボスが黄色い?

・自分の環境ではラスボスの色はなぜかメインカラーが緑で、

差し色が紫だった。写真には取ってないが、「デスピサロみたいな

カラーリングだなぁ」と思いながら戦ったので、間違いない。

互換機だから……?

そしてオリジンへ

FF1をプレイしようと思った理由は複合的だけど、理由の一つはコーエー・テクモが出した、『ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン』、通称FFオリジンの存在だ。あれが気になったから、まずはFF1からやってみよう。と。

数年前にトレーラーを見たところ、あの主人公たちは光の戦士には見えない。浮いている。同時期にスクウェア・エニックスが出した『フォースポークン』同様、地球からやってきた存在なのではないかと思った。

FF1を通しでプレイして、その予想は間違ってると思うようになった。光の戦士のほうがよっぽど、現実世界からやってきたとも言えるメタ的存在だからだ。そしてさらに、彼らストレンジャーの候補にふさわしい人物がプレイを通して、候補に浮かび上がった。

オリジンをプレイするのが俄然楽しみになった。

以上です~~~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?