代謝って?その3 121/1095小商い私ビジネス第一歩53日目

にゃおです♥

いいね・スキ、ありがとうございます♥

プロフィールこちら

https://note.com/nyao5_life/n/n101552f0fdabhttps://

今日は第二回目のアロマ的養生会開催しました~(*´▽`*)

今回は少し体質診断もして頂き、

それに合った精油を選ばせて頂きました(*´▽`*)

アロマ的養生会はオンラインでやる勉強会のような形ですが、

今後はアロマ的養生個人セッションもやっていく予定です✨✨

さて、今日の本題

こちらの記事の続きです

https://note.com/nyao5_life/n/n957d5fea7babhttps://

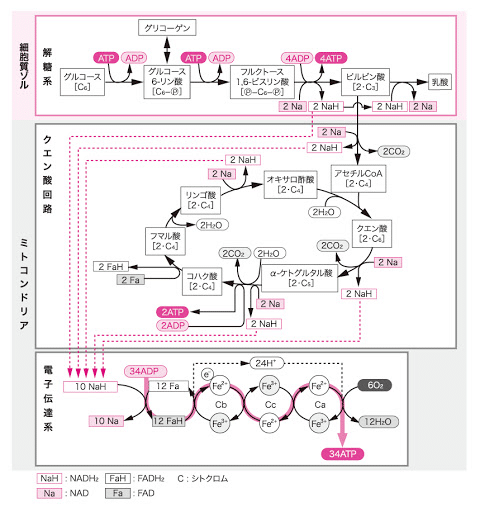

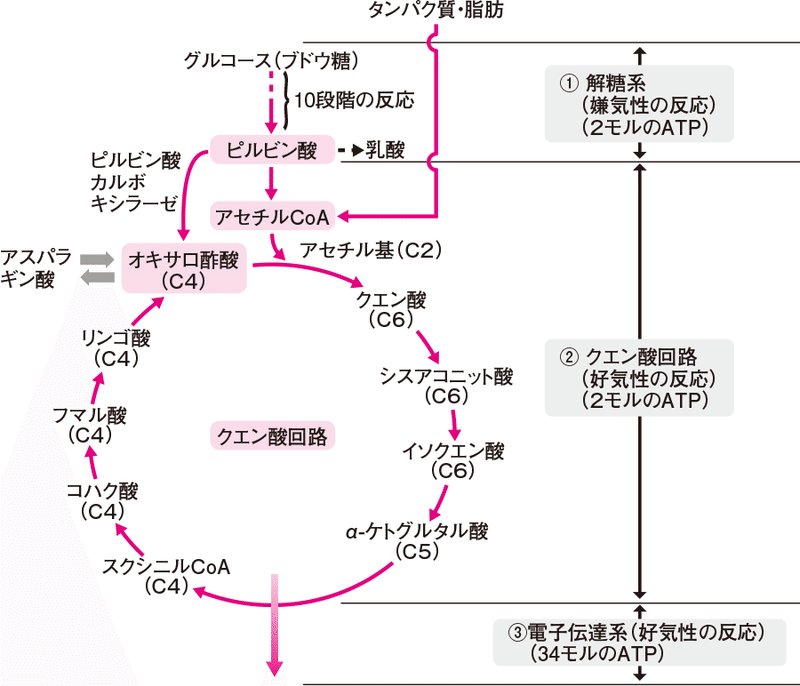

今回は解糖系、TCA回路(クエン酸回路)、電子伝達系という代謝の方法について書いていきます。

が、これ、細かく説明しようと思うと、ちょっとめんどくさい、というか、

難しいと思うんですよね。。。

一応書いていく予定ではありますが、

エネルギーの代謝には酸素を必要とする好気性代謝と

酸素を必要としない嫌気性代謝があります。

作られるエネルギー量も変わってきます

せっかくなので書いてみますね(*´▽`*)

解糖系って?

活動に必要なエネルギーは、栄養素(糖質・脂質・タンパク質)を代謝し、熱やATPに変換することによって得られるが、一般にエネルギーの産生には酸素が必要である。

しかし、糖質の代謝では酸素がなくてもエネルギー(ATP)を少量産生する過程がある。この過程を解糖系という

解糖系では、グルコース(ブドウ糖)をピルビン酸または乳酸まで分解してATPを産生するが、酸素を必要としないので嫌気的解糖ともよばれる。

解糖系では、グルコース1分子からATP2分子がつくられる。

解糖系でグルコースから得られたピルビン酸は、TCA回路に入ってさらにATPに変換される

つまり酸素が無い状態でもATP(エネルギーの産生が出来、その場合、

グルコース(ブドウ糖)1分子からエネルギーが2分子作られます

1C6H12O6(グルコース) → 2C3H4O3(ピルビン酸) + 2NADH + 2ATP

解糖系でまずはATPを2分子得ることができました。

反応は10段階に分かれていて、酸素を消費しないのが特徴です。

生成した2つのピルビン酸はクエン酸回路へと回されます。

NADHという物質もエネルギー通貨の1種で、最終的には酸化的リン酸化の過程でATP合成に利用されます。

注意しておきたいのが、この反応はミトコンドリア内ではなく細胞質で進行することです。

発酵なんかはこの過程を経ているといわれます。

TCA回路とは

ピルビン酸は好気的条件下では、ピルビン酸脱水素酵素(PDH)の作用でアセチルCoAになり、TCA回路(tricarboxylic acid cycle)に入る。

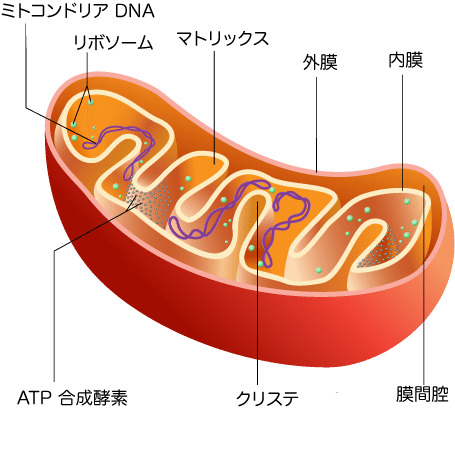

TCA回路の酵素はミトコンドリアのマトリックスmatrix内にある

(画像はこちらよりお借りしました。

https://rikei-jouhou.com/mitochondria/)

。TCA回路は、クエン酸がこの反応系に現れる化合物の1つであることからクエン酸回路(citric acid cycle)、とも呼ばれる

細胞内で行われるO2、CO2の交換を細胞内呼吸または内呼吸(internal respiration)という。肺で摂取したO2の大部分は、ミトコンドリアの内膜(inner membrane)で行われる電子伝達系(「電子伝達系」参照)で使われる。

ビタミンB1はPDH(ピルビン酸脱水素酵素)の補酵素になっていて、糖代謝の必須ビタミンである。ビタミンB1が欠乏すると好気的条件下でもピルビン酸がアセチルCoAに酸化されず、乳酸に変化する

クエン酸回路では、ピルビン酸がアセチルCoAを経て回路状の代謝反応に取り込まれます。

2C3H4O3(ピルビン酸) → 2アセチルCoA + 2NADH

2アセチルCoA → 6NADH + 2FADH2 + 2GTP

上の2式によって得られた8つのNADH2つのFADH2も解糖系の場合と同様に、酸化的リン酸化でATPを合成するためのエネルギー源として消費されます。1式目の反応が進んだ際にはCO2が2分子生成し、2式目ではH2Oが6分子消費されてCO2が4分子生成します。

電子伝達系とは

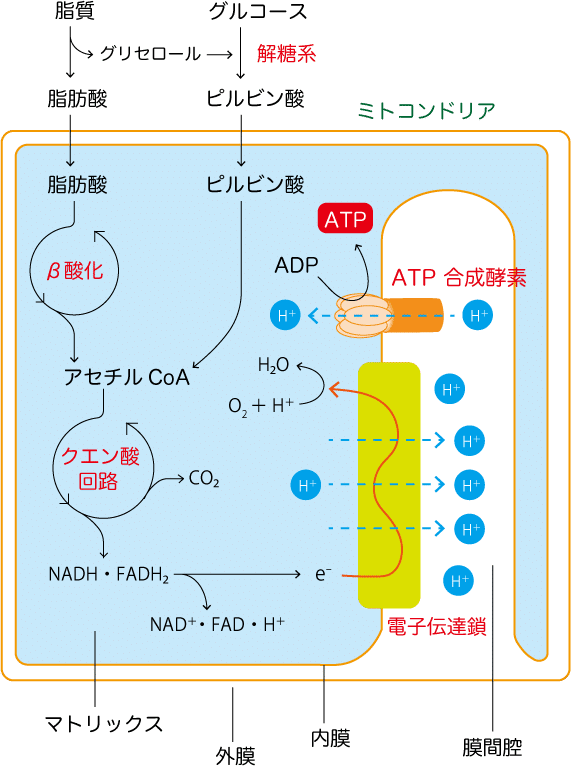

解糖系でつくられたNADHおよびTCA回路でつくられたNADHおよびFADH2がミトコンドリアの内膜で酸化される(電子が取られる)過程を電子伝達系(electron transport system)という

NADHおよびFADH2がもつ還元力(結合エネルギー)が酸化されるときに、そのエネルギーがATPに変換される

まず、マトリックス内でNADHやFADH2が酸化されると高エネルギーの電子を放出します。

NADH → NAD+ + H+ + 2e–

FADH2 → FAD + 2H+ + 2e–

ミトコンドリア内膜には複数の電子伝達タンパク複合体によって形成される電子伝達鎖が埋め込まれていて、放出された電子を受け取ります。

受け取られた電子は電子伝達鎖内を移動しながら少しずつエネルギーを放出します。

その際に放出されたエネルギーを利用して、電子伝達タンパク複合体がマトリックス内のH+を膜間腔へと汲み出します。

H+を膜間腔へと汲み出し続けると、マトリックスと膜間腔のあいだにH+の濃度勾配が形成されます。

すると、H+は濃度勾配にしたがってATP合成酵素を通って膜間腔からマトリックス内に流れ込んで元に戻ります。このとき、H+が通り抜けたことでATP合成酵素内のタービンが回転し、ADPとPi(無機リン酸)からATPが合成されます。

電子伝達鎖内を移動しきった電子は最終的にH+およびO2と反応してH2Oになります。

O2 + 4H+ + 4e– → 2H2O

このようにしてできた多数のATPが体内のいたるところでエネルギー源として利用できるのです。

(こちらよりお借りしました

http://www.drgelo.club/?p=242)

(こちらよりお借りしました

https://www.kango-roo.com/)

①〜③の反応により、38モルという大量のATPが生成されます。

ちょっと難しいですね。。。

簡単に一言でいうと

ミトコンドリアすごいね!!

って話でした。( ´艸`)

読んでいただきありがとうございます◎ 日々の暮らしを大切にしていくためにゆるゆると生きています◎ 何か少しでもお役に立てたなら、嬉しいです♡ サポートはとってもとっても励みになります✨