愛がわれらをひとつに引き裂く──ラカンを読む(『対象関係』篇)

わたしは出ていきます、そしてもう一度、ドアの上に書いておきましょう。出口のところで、おそらく、あなた方が出ていく際に、おそらく、このベッドで紡いだ夢を捉え直すことができるように。わたしは次のような文章を書くでしょう──(ジャック・ラカン『アンコール』藤田博史/片山文保訳、講談社選書メチエ、2019年、11頁)

5.631 思考し表象する主体は存在しない。(ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』野矢茂樹訳、岩波文庫、2003年、116頁)

ラカンをどう読むか

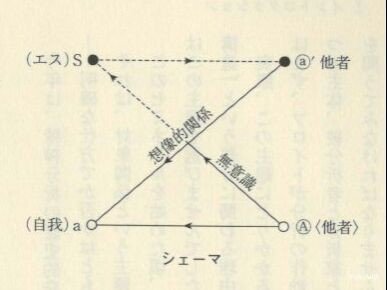

ジャック・ラカンの分析理論は、混乱した経験を分類し整理することをもくろんだ指標からなる一種の「地図」のようなものである。地図に要請されるのは惑星の軌道を計算する微分方程式のように「現象を救済する」ことではなく、経験に照らして修正可能な「正確な比例」をふくんでいることだけである。ラカンはそのため、マテーム(数学素)とシェーマ(図表)という抽象的な表現様式を好んで用いた。われわれが今回読解の対象とするのは『対象関係』と名づけられたラカンの記録されているセミネール(講義)の4年目のものだが、その最初の講義の冒頭でラカンはここ3年の理論的達成を要約するものとして以下のシェーマを提示している。それを、例として引いておこう。

このシェーマの意味するところはすぐにみるように具体的な分析経験(臨床)を分節化することにあり、分析家の介入と主体の解釈に方向性をあたえることである。そのような実践的関心を捨象してラカンを読むことは、ある種の不都合をもたらすが、私はこの意味でラカンのセミネールを臨床実践に基づかせようとはおもわない。そのような読解として推奨できるものに、松本卓也の『人はみな妄想する』(青土社)と『意味の彼方へ』(金剛出版)でのジャック=アラン・ミレールの発言がある。私はそれらの仕事とは対照的に、ラカンをむしろ順当に形而上学化することを望んでいる。彼の「欲望理論」は、哲学の伝統にとって一種の衝撃であり、しかもそのことはいまだ十分な評価を受けていないと考えられるからだ。また、これまでのラカン読解は往々にしてあまりにドグマ的であり、彼の思考の抜本的な批判性をどうにも理解できなくさせていた。たしかにわれわれは、一般的に地図や教科書のようなものを習得するために、まずそれをドグマ的に用いることしかできない。しかし地図のなかで表現されている「真理」は、議論の余地のないことだがドグマ的には正当化できない。地図は経験によって修正可能ものでなければ真理とかかわることができないのだ。ところが少なくともラカン派の臨床家は、この点で正当化可能な言説を提供しているようにはおもわれない。われわれの経験の地平は変容しているのであり、その変容にたいしてラカンがフロイトにたいしてなしたような理論上の貢献は、おそらく不在のままなのである。だからといってデリダ派に代表されるような、あまりに性急すぎる批判者に与するわけにもいかない。彼らの批判は、デリダ自身がたぶん感じていたような「近さ」ゆえの敵対性にまで迫ることができていないからである。

ラカンを批判的に読みとくには、その欲望理論を順当にまた十分なかたちでまずは形而上学化しなくてはならない。私が最初の読解にこのセミネールを選ぶのも、ここで彼の欲望理論の最初の結晶が表現されていると考えるからである。ラカンの言説はあきらかに人間中心主義的なもの、しかも非人間的なものにいたるまでそうなのであり、主体の自然からの離脱をどこまでも肯定する反自然主義の言説であった。さらに悪名高いことには、臆面もなくファルス中心主義的な言説ですらあった。しかし、そのことの形而上学的含意はいまだ十分にあきらかにされているとはいいがたいのだ。つまるところ、形而上学と自然科学の仮説的部分を別け隔てるものとは、経験とのかかわりという方法論的規定を脇において前者の積極的特徴に着目するかぎり、人間的自由ないし自由一般の無条件的肯定というエレメントである。ラカンがこの意味での形而上学にふさわしいかどうかということが、われわれの読解の賭金となるだろう。それは、ラカンを否定神学的な読解から解放し、むしろ現象学的で経験的な読解へと開かれたものとすることである。

はじめに愛があった

このセミネールの目標は、精神分析の中心的教義としてフロイトによって設定された「エディプス・コンプレックス」と「去勢コンプレックス」の概念を、フロイト以後の分析理論において主流となっている「対象関係論」の文脈で再解釈することである。対象関係は「外的なまた内的な(現実また想像上の)他者との間の相互作用、そしてまたその個人の内的な対象世界と外的な対象世界との間の関係性を指し示す」やや曖昧な精神分析の術語である(J・R・グリーンバーグ/S・A・ミッチェル『精神分析理論の展開』[横井公一監訳/大阪精神分析研究会訳、ミネルヴァ書房、2001年、17頁])。対象関係論はもっぱらフロイト以後の分析家によって練り上げられたもので、フロイトに対象関係論とみなしうる考察が欠けているわけではないけれども、ラカンはフロイトとフロイト以後の分析家のあいだに理論上の分割線を引くことで「フロイトへの回帰」をもくろんでいる。フロイトにたいする忠誠はラカンの戦略的な身振りでありそれには具体的な論敵がいるわけである。このセミネールではラカンがとりわけ無視されてきたと考える「去勢」概念をいわば敵地において、対象関係論の文脈で再考することがくわだてられている。

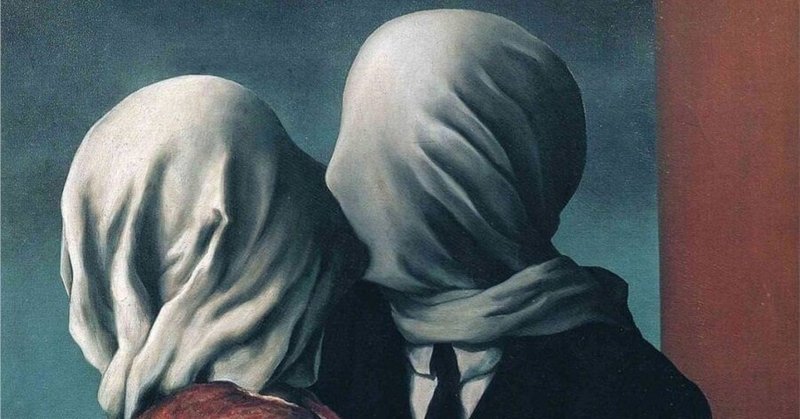

ラカンにとって対象関係を分析理論において強調することは、精神分析の臨床実践を分析家と患者の自我のあいだでおこなわれる双数的なシーソーゲームに還元すること、「想像的な」二者関係に閉じ込めることを意味している。そうした動向にラカンが対置するのは大文字の〈他者〉と主体のあいだのいわば垂直的な「象徴的」関係である。この関係がまず分析実践において問われなければならない当のものなのだが、想像的な二者関係(分析家と「私」)がつねに解釈を妨げることになるとラカンは考えている。彼によると、分析実践はまずこの「誤認」から自由にならなければならない。そうでなければ主体をナルシシズム的な主観性のなかに閉じ込めることを結果してしまうだろう。自我のナルシシズム的「承認」は分析家のなすべきところではない。本セミネールの冒頭で比較的明瞭な言葉で確認されているのもこうしたことである。

分析の開始時点で構成されるのはこのような[象徴的]関係ですが、それは潜在的パロールの関係で、それを通して主体は〈他者〉からのメッセージを無意識的パロールという形で受け取っています。しかし、このメッセージは主体に禁じられています。つまり、このメッセージは主体によって徹底的に無視されます。というのは、そこにa─a’という想像的関係、すなわち自我とその典型的対象である他者との関係が介在するために、このメッセージは変形され、止められ、捕らえられるからです。(『対象関係 上』[小出浩之/鈴木國文/菅原誠一訳、岩波書店、2006年、4-5頁])

精神分析の主戦場はラカンにとって自我ではなくあくまで無意識なのであって、無意識を問うために主体は自我のナルシシズム的な自己理解と他者関係の外に出て、象徴的なもの(le symbolique)の水準において自己を解釈しなくてはならないのだ。あるいは主体はつねにすでにその外において〈他者〉からのメッセージを受けとっているのである。ラカンは従来の対象関係論の文脈にこうして象徴的なものの水準を導入しようとしている。ラカンにとって主体と他者の関係はつねに象徴的なものの「裂け目」をふくんだものなのである。ラカンはこのセミネールにおいて象徴的なものの起源に遡ろうとしており、そこでフロイトが参照されるわけだが、去勢コンプレックスの本源的な役割が位置づけられるのもここにおいてである。それは意識の彼岸を構成する裂け目であり、ラカンのこのセミネールにおける探索がはじまるのはこの地点から──彼岸の認識を要請するものとして、またこの地点へ向けて──主体の発生的起源への遡行としてである。

意識の道を辿っても主体は自らを認識できません。別の何か、彼岸があるのです。この彼岸は、主体によって基本的に誤解されるものであり、主体の認知を越えるものですから、その構造、その起源、その意味は何か、という問いが同時に立つことになります。(同前[11-12頁])

ラカンが問おうとしているのは対象関係におけるこの抹消できない亀裂、むしろ「対象の欠如」である。彼によると対象の欠如は「主体と世界の関係の原動力」[37頁]にほかならない。世界に欠如が存在するということは、もっとも単純な意味において世界に調和が存在しないということである。精神分析の治療がもし、主体が世界(他者)とのあいだになんらかの調和を実現することをくわだてるものであるとすれば、対象関係の両義性のなかに欠如を想定する必要はなくなるのだが、ラカンが批判しているのもこの前提にほかならない。

調和的対象という考え、つまりひとりでに主体─対象関係が達成されるような対象についての考えは、経験によって完膚なきまでに反駁されるということです。分析経験によってとは言いません。男と女の関係という共通の経験を考えれば十分です。男女の調和というものが問題をはらんでいないとすれば、精神分析などありえないでしょう。[24頁]

調和を想定した治療は結局のところ人間のセクシュアリティないし経験一般の「うまくいかなさ」を、たんなるフラストレーションに還元する解釈をもたらしてしまうだろう。フラストレーションとは、ある損失にたいして代償を求める復権要求の経験を構成するエレメントのことであるが、この損失は想像的なものなので、もしひとがフラストレーションの水準に解釈をとどめようとするなら、みずから進んでこの想像的な喪失のループに嵌ってしまうことになるのだ。フラストレーションの水準に解釈がとどまるということは、この失われた対象が償いうるものであるという空想を維持し続けることを意味している。この対象を不可能なものとして措定すること──それが、ラカンの強調する去勢の水準への移行である。

しかしこうして抽象的に展開される弁証法的なロジックは、いかなる「経験的内容」をともなっているのだろうか。ラカンの行間を追っていくとフラストレーションには二重の内容が属していることがわかる。まずそれは、精神分析の臨床空間のなかにあらわれる主体(患者)の要求を意味しており、ラカンの注意するところによると、分析家は主体のこの要求を安易に充たしてはならないのである。つまり分析家は、患者の要求を承認することで彼の自我を強化しようと努めるべきではない。この実践的なアドバイスにラカンがつけくわえるところによると、患者はいずれにしろこの承認によって要求を撤回するということにはいたらないのだが。というのも、精神分析の治療がかかわるフラストレーションはあたえられた満足によっては充たされない、無条件の要求に通じているからである。

主体が分析家に、つまり知っていると想定されていながら、まだ何も知らない主体に話はじめるとき、そこに起こることを考えてみましょう。まず、必然的に、要求として形造られるような何かが、彼に向けられてゆきます。精神分析とは欲求不満を認めてあげることだ、というような考え方がここから出てくることは誰にも解ります。しかし、主体が要求しているのは何なのでしょうか。ここにすべての問題があります。なぜなら、主体は、自分の食欲や欲求がどのようなものであれ、たかだかメニューが作られるぐらいで、そこでは満足が見出されないだろう、ということをよく承知しているからです。(『精神分析の四基本概念』[小出浩之/新宮一成/鈴木國文/小川豊昭訳、岩波書店、2000年、363頁])

承認がもたらす満足はせいぜいナルシシズム的なものにすぎないが、患者は精神分析の臨床場面において想像的な自我としてだけでなく象徴的な無意識の主体──すなわち欲望の主体──としてもあらわれなければならない。ラカンの考えではフラストレーションがもたらす代補の要求は無条件のものであり、欲望の絶対的な空間へと通じているのだ。

さて、ここがフラストレーションの一方の端であるとすると、他方にはフラストレーションのかかわる起源のようなものがある。それは、前エディプス的なインファンティア(言語以前)の時間である。フロイトの欲動理論のなかにこの起源的空間に対応する記述をみつけることができるが、彼の述べているところによると、幼児の生理的欲求(必要性)から欲動の蠢きは区別されなければならない。幼児の欲求が充たされたときにもたらされる満足が固有の緊張をもたらすようになり、その緊張を解消しようとしてかつての満足を反復しようとすることが、フロイトが自体愛的と呼ぶ部分欲動の起源である。欲動の対象はそこではみずからの身体であり、身体は生理的機能から離れて性的な満足をもたらすものとなっている。

子供の最初の活動、しかも生命にかかわる重要な活動は、母親の乳房(またはその代理物)を吸引する作業であり、その際にすでにこの快感[欲動の満足]が得られていたと考えねばならない。子供の唇は性感帯のような働きをしたのであり、温かい乳の流れによって生み出される興奮が、この快感の原因であっただろう。性的な活動はまず、生命を維持するために役立つ機能に依託して行われるのであり、それが独立するのは、後の段階になってからである。満腹した子供は、乳房を吸うのをやめて、仰向けに寝転び、頬を赤らめ、幸せそうにほほ笑みながら、眠りに落ちる。この光景は成人における性的な満足の情熱と、とても似ていると言わざるをえない。そして性的な満足を反復したいという欲求は、栄養物の摂取の欲求から分離するようになる。(ジークムント・フロイト「性理論三篇」[『エロス論集』中山元訳、ちくま学芸文庫、1997年、104頁])

従って起源には反復があることになる。ラカンはこの反復がもたらすものは真の断絶だと考えているのだが、それはいってみるならば自己へと到来することの最初の時間である。それは緊張をもたらす身体の「中枢」から他者への逃亡の時間であり、しかし他者の現前によってこの欲求が充たされないかぎりにおいて自己への帰還の時間でもある。ここに、フラストレーションの復権要求がかかわる欲動の起源的運動があるといってもよいだろう。それは、経験の異他触発的なエレメントである。

最初は、性愛の充足はまだ栄養の摂取と結びついていたのであり、性欲動にとっての性対象は、自己の身体の外部にある母親の乳房であった。その後、性欲動はこれを性対象としなくなるが、それは自分に満足を与えてくれる器官〔乳房〕をもっている人物について、子供が全体的な表象を形成できるようになった頃のことだろう。原則としてその後は性欲動は自体愛的なものとなる。そして潜在期を乗り越えた後で、最初の状態〔自分の外部に性対象をもう状態〕が再び形成される。母親の乳房を吸う乳児の行為が、後年のあらゆる愛情関係の手本となるのは、十分に根拠のあることなのである。対象の発見とは、実は対象の再発見なのである。(同前[168-169頁])

ラカンはこの「失われた対象」の起源的再発見がもたらす断絶をフロイトの記述以上に強調する。というのもこの時期のフロイトは、幼児のバラバラな部分欲動がもたらす「前駆快感」は性器領域がもたらす「最終快感」にいずれ統合されるものとして条件づけられていると考えていたのだが、ラカンはこの構想を否定するからである。フロイトにとって神経症とは「順調に進行するように、細心の注意が払われているようにみえる」[『エロス論集』141頁]このプロセスからの逸脱と考えられていたのだが、この目的論的構想にたいしてラカンは、欲動の反復とともに導入されるセクシュアリティの領野は生殖機能の目的論的展望をむしろ全面的に撹乱するものとみなす。ラカンがフロイトをパラフレーズするときの注目すべき簡潔さのなかで、フロイトの記述から彼がどんな要素を捨象し、また極度に抽象化されたかたちでどんな新しい発想を挿入しているかということをみておかなくてはならない。ラカンは上記に引用した箇所を念頭においてつぎのように注記している。

反復というこの唯一の事実によって、ある不調和が設立されることは明らかです。ノスタルジーが主体を失われた対象に結びつけ、またこのノスタルジーによって探求のあらゆる努力がなされることになります。これを不可能と言うのは、再発見されるのは同じ対象ではなく、またそうではありえないからです。この論法では、主体─対象関係の中心に根源的な緊張が想定されていて、その緊張のゆえに、探求されているものは後に見いだされるものと同じ資格で探求されているわけではないということになります。過ぎ去った満足を探求しようとして新たな対象が探し求められますが、それが見いだされ、つかまえられるのは、探されているところとは別の場においてです。対象の探求はすべて、本質的に葛藤的な要素を含んでおり、その葛藤的要素ゆえに、そこに根源的な隔たりが導入されることになります。(『対象関係』[8-9頁])

ラカンがフラストレーションの段階のあとに去勢の時間が続くとみなすのは、この亀裂がいずれ統合されるからではなく、反対にこの亀裂が抹消できないものであるという事実を理解するためである。フラストレーションの弁証法的時間のなかでラカンがかつて「鏡像段階論」において提示した想像的自我の統合的機能のようなものはいずれみいだされることになるのだが、それは生物学的な発展とは別のものであり、母の不在を代補するものとして「想像的ファルス」がフラストレーションを更新することを意味している。主体にとって構成的なこの亀裂が抹消できないという事実は、生身の身体の現実界と欲望の空間の象徴界のあいだのギャップを切り拓くものだ。この意味で「彼岸」は対象関係に内在的なセクシュアリティの構成的エレメントなのである。

さて、主体のフラストレーションがこのように充たされざるものであるとして、また生理的欲求から決定的に分離したところに対象との関係がみいだされるのだとしたら、フラストレーションの復権要求がかかわる「対象の欠如」とは厳密にいってなんなのか? われわれはフラストレーションを言語以前のインファンティアの時間性において位置づけるだけなら、対象を構成する対象の欠如については、何もいうべきことがないということになるだろう。それが、フラストレーションの領域にわれわれがとどまってはいられない理由の一部をなす。というのもそこで主体は自分の姿を欠如的対象として象徴秩序のなかにみいだしていないのだが、ラカンの譲れないドグマによると起源とはランガージュの有限な構成そのものだからである。だから、はじめにランガージュがあったということになるだろう。シニフィアンによる分節化を前提することなしに、そもそも起源のようなものを語ることはできないが、にもかかわらずこのフラストレーションの時間は同時に起源以前的なのである。そこに、フロイトの思考が直面したのとおなじジレンマがある。ラカンは精神分析の臨床空間のなかで表現されるフラストレーションの起源を、去勢ないし言語の到来以前の時間に遡って位置づけようとするが、そこにはあきらかに神話的な意味のふくみが感じられる。ラカンはそこで、フラストレーションと去勢の時間を弁証法的に区別しようとする。この「事後性の論理」は非常にやっかいな性質のものであり、おそらくラカンを読解する上での要の石でありながら、同時に躓きの石となりかねないものである。ラカンはつぎのように述べている。

フラストレーションは、あなたが要求するものをあなたに与えてくれることを本当に期待できる誰かが、あなたから剥奪しているものに関わっていいます。こうして問題になるのは、対象ではなく、むしろ愛、あなたに贈与をなしうる人の愛ということになります。フラストレーションの対象は、対象というより、贈与なのです。

我々はここでフラストレーションの弁証法の起源にいます。それが起源なのは、ここではまだ、この弁証法は象徴界から隔たったところにあるからです。この始原的な時期はそのつど消え去るものです。実際、贈与はそもそもの始めは、ただで与えられる要素としてしかもたらされません。贈与は他者から来ます。しかし、この他者の背後にあるもの、つまり、そのおかげで贈与が来る連鎖のすべてについては、まだ気づかれていません。主体は、後になって初めて、この贈与が最初思われていたより遥かに完璧で、すべての人間的象徴的連鎖に関わっていることに、ようやく気づくのです。始めは、他者との直面と湧き出てくる贈与だけがあるのです。(『対象関係』[124-125頁])

フラストレーションの起源はここであきらかに、言語以前のインファンティアの時間として神話的に想定されているようにおもわれる。この弁証法と事後性のロジックを解明することが肝心である。われわれは時間を遡らなければならない。この逆行は、エディプス期以後の自明な経験のなかで織り込みずみのものとしてはたらいているかぎりでのみ、なんらかの理解のかたちへともたらされる。最初のものとしての贈与は最後まで残り続けるものであるかぎりで、究極的にはシニフィアンによって分節化されえないものをふくんでいる。しかしいずれにしろ剥き出しの贈与は、シニフィアンによってまずもって分節化されるのでなければならない。それは認識論的な要請というより、主体が経験を構成するかぎり曝され続けることになるひとつの絶対的な要請である。またこの一節は、解釈がなぜフラストレーションの水準にとどまっていてはならないのかを示すものでもある。というのもフラストレーションは、神話的な直接性の契機を表現しているだけでなく、それが充たしえぬものであるかぎりで、人間の経験領野を以後も構成することになる残存物でもあるからだ。それはいわば「消失する無限」の契機であり、その絶対的要請がシニフィアンのようなものを到来させることになるのだが、ラカンはこの無限を事後的な観点から欠如の名称で呼んでいるのである。

無限の贈与? 欠如の創発?

フラストレーションの時間は前エディプスのインファンティアの時間であり、そこには(多かれ少なかれ分節化された)対象の境位はいまだなく「愛の贈与」だけがある。この贈与は端的に無意味な享楽として前主体的実在にあたえられるとみなしてみよう。この満足が意味のあるものとして分節化されるのは、贈与の現前性が主体にたいして欠けるとき──すなわち不在としてあらわになるときである。フロイトによると、欲動の原初的運動からこうして表象領野(一次課程)の自律性のようなものが生じた。快感原則に支配された一次過程を生じさせるものは、従って「現実」との葛藤をすでに含んでいるわけである。何よりもここで重要なことは、フロイトにとって「葛藤」が抹消できない起源的なものであり、またそれは最後まで残り続けるという意味での根源性を有しているということだ。ラカンの解釈は葛藤のこの根源性を抹消することなく、フロイトの自然主義的神話と二元論的構想のアポリアを回避することが可能なことを示している。根本的なのは葛藤の教説であって、リビドーの量的仮説やその神話的起源にあるのではない。ラカンの「欠如の論理」を位置づけるべきはここ──葛藤の抹消できなさ──においてである。

前エディプス的状況の「不在」に意味があたえられるにはファルスの(外からの)介入を待たなければならない。こうした状況とそのロジックを読解するとき、われわれは二つの異なった方向性を選ぶことができる。すなわち、有限性を所与とするか無限の贈与を所与とするかの選択である。従来のラカンの読解はもっぱら前者を選んできたといえるだろう。つまり言語のあたえられた有限な集合から出発することで、そのなかに決して代表されることのない自己言及的なシニフィアンの欠如を問う姿勢である。しかしながらこの立場は、無限の贈与をあらかじめ排除するものではないことに注意しなくてはならない。フロイトの自然主義的神話とリビドーの量的仮説は、起源の無限の贈与まで遡ることができないにもかかわらず、その限界をありありと表現しているのだが──このアポリアを解消することが、ラカンのサンボリックという仮説に求められている役割なのである。ラカンの解釈によると、エディプス・コンプレックスは究極的には神話的であることを免れない。しかしそれは、エディプス・コンプレックスという神話に賭けられている真理があるということを明かすことになるだろう。というのもラカンの言葉によると、「真理こそ神話と切り離すことのできないもの」[『対象関係 下』74頁]だからである。

最初にあるのは欠如でありしかも同時に無限の贈与であるという(前エディプス的)状況を理解する手がかりをえるために、われわれはまずありきたりの(エディプス以後的)経験を参照しておきたい。それは「恋に落ちる」という経験のことである。

ラカンによる愛の定義 ──「愛とは自分のもっていないものを与えることである」 ──には、以下を補う必要がある。「それを欲していない人に」。誰かにいきなり情熱的な愛の告白をされるというありふれた体験が、それを確証しているのではなかろうか。愛の告白に対して、結局は肯定的な答を返すかもしれないが、それに先立つ最初の反応は、何か猥褻で闖入的なものが押しつけられたという感覚だ。(スラヴォイ・ジジェク『ラカンはこう読め!』[鈴木晶訳、紀伊國屋書店、2008年、83頁])

ラカンは愛とは対象の贈与ではなく端的に贈与そのもののことだといっていた。ジジェクによると、誘惑の経験において最初にあるのは欠如ではなくむしろ過剰なもの、いわば無意味な有意義性それ自体である。成人はこうした無意味で猥雑な(おそらくは享楽をともなった)誘惑の経験を、象徴化することによって捉え返すことができる。しかし「恋に落ちる」とき、そのひとは象徴化を上首尾に運ぶというより、むしろうまくいかないものがあるという無限の事実とかかわっていくことになる。最初の無意味な満足に事後的な意義をあたえること。「剰余満足」とも呼ぶべきものにたいして、ひとつの要求で応えようとすること──すなわち〈他者〉の愛の要求にその満足が応えるものとなるように空想すること。しかしこのような弁証法的相関を無意味な享楽と〈他者〉(へ)の要求のあいだに打ち立てるとき、そこに何かうまくいかない「差分」が導入されることになるのである。それが無意味な享楽を象徴化するということの意味であり、多かれ少なかれそこに何かうまくいかないもの(足りないもの)があるという事実に気づくようになる。それが欠如となるのは、上首尾に運ぶことのない象徴化を遂行したことの結果にほかならない。あるひとが恋に落ちるということ、それは最初の過剰で侵襲的なエレメントが欠如として残り続けるという事実に関与することである。誘惑からその応答(象徴化)までの時間は、こうしてインファンティアの最初の欲動のきらめきから言語的・性的成熟までの時差を、形式的に反復したものとみなすことができる。ところが、人間のセクシュアリティが発現するいわば「第二の誕生」のときは、愛の贈与をいまだ欠如としてすら象徴化することのできない、準備の整っていない未成熟な身体がもたらす時差においてなのだ。セクシュアリティはいわばこの時差のなかで「時熟」するわけだが、すると主体はどんな風に「去勢」を通過することになるのだろうか? あるいは愛の贈与は、いかにしてラカンが「主体の消失」と呼んだエレメントを生じさせることになるのか?

グレッグ・イーガンの「百光年ダイアリー」という短篇小説に、優れた思考実験として、主体の欲望が開花する瞬間が描かれたシーンがある。この小説世界では「時間逆転銀河」が発見されたことにより、すべてのひとが未来の自分が書いた日記を受けとる権利を有している。ひとびとは学校で「未来の歴史」を習い、主人公のジェイムズもまた自分の人生に生じるすべての重大事を事前に知っている。妻のアリスンとの出会いの日は、とくにその顛末が詳細に記されており、彼は実際に事態がその通りに起こることを歓喜とともに享受する。彼がむしろ不安になるのは日記(大文字の〈他者〉)に「行間」があると気づいたときだ。ジェイムズは彼の結婚式の当日に、古い友人の一人が強盗にあって怪我をするということを知っていた。二人はそのことを子供のときから冗談の種にしていたほどだったが、実際に起きたことはといえば、日記の記述からは到底予想できない瀕死の重症を負わされるという事態だった。彼らは子供時代の自分たちを怯えさせないため、真実をあるがままには記さず、軽症に見せかけようとしていたのである。それは嘘ではなかったが、未来から届く日記にはこうして行間があるという事実に彼らは気づく。そんなある日、ジェイムズは救いようもな退屈な晩餐会のあとでリサという魅力的な女性から、「あなたとわたしは、タクシーに同乗することになるのよ」と告げられる。

タクシーが止まったところで、ぼくはいった。「次はどうなるんだ? きみがぼくに、部屋でコーヒーを飲んでいかないかと誘うのか? そしてぼくがていねいに断る?」

リサの答えは、「知らないわ。わたしにとって、この週末はすべてが謎なの」(グレッグ・イーガン「百光年ダイアリー」[『祈りの海』山岸真訳、ハヤカワ文庫、2000年、172頁])

この答えは主人公をパニックに陥れる。というのもジェイムズは妻のリサを愛していたし、この日のことは日記に記されていなかったので大したことは起こらないだろうと高を括っていたのである。リサは日記を書いていなかった。リサの住むマンションのエレベーターには、「七八年三月二日午前十一時六分まで故障中」と書かれたステッカーが貼られている。ジェイムズは階段を登りながら、これから自分たちが何をすることになるかを考える。彼は大文字の〈他者〉の助けなしにみずからの自由に対処しなくてはならない。はたして自分は何を望んでいるのか?

(ぼくは自分の自由を、自主性を証明してるんだ──これはぼくの人生が、時間の中の化石化したできごとのパターン以上のものであることの証明なんだ)──だがじっさいは、ぼくは自分が未来の知識に囚われていると感じたことはいちどもなかったし、日記に書かれた人生意外のどんな人生でも生きることができると勘違いする必要を感じたことも、いちどとしてなかった。思いもよらない密通のことを考えるだけで、手のつけられないパニックとめまいに襲われた。これまで日記に無害で罪のない嘘を書き記すときにも、ずいぶん心は乱れた──だが、たとえどんなことだろうと日記の行間で起こりうるのなら、ぼくにはもう、自分という存在が何者であり、何者になるか、わからない。ぼくの全人生は、流砂と化してしまうだろう。

たがいの服をぬがせながら、ぼくは震えていた。

「なぜぼくらはこんなことをしてるんだろう?」

「できるから、してるのよ」

「ぼくのことを知っているのか? ぼくのことを日記に書くのか? ぼくらのことを?」

リサはあきれ気味に首をふりながら、「いいえ」

「でも······これはいつまで続くんだ? ぼくは知らなくちゃいけない。今夜限りか? 一ヶ月か? 一年か? いつ終わる?」ぼくは頭がどうにかなってしまったのだ。結末も知らずに、こんなことをはじめただなんて。

リサは声をあげて笑った。「わたしにきかれても。そんなに大事なことなら、自分の日記で探してよ」

そこで話を終わらせるわけにはいかなかった。ぼくは口を閉ざせなかった。「きみが日記になんにも書いていないわけがない。ぼくらがタクシーに同乗すると知ってたじゃないか」

「いいえ。あれは思いつきを口にしただけ」

「そんな──」ぼくはまじまじと相手を見つめた。

「でも、それはほんとになったでしょう? どう思う?」リサはため息をついて、両手でぼくの背すじをなでおろすと、ぼくをベッドに引きずりたおした。流砂の中に引きずりこんだ。

「ぼくらは──」

リサは手でぼくの口に蓋をした。

「もう質問はおしまい。わたしは日記をつけてないの。だから、わたしに答えられることはなにもないのよ」[173-174頁]

ジェイムズはこのようにして、おそらくは生まれてはじめて「他者の欲望」に──すべての他者がまったき他者であるという剥き出しの事実に直面した。このシーンを、フラストレーションの原初的運動から去勢へいたる移行のイメージとして用いることができるだろう。ジェイムズにとって、〈他者〉の欠如の出現は彼の自発性が強制されるきっかけとなっている。彼はそのときみずからの存在が消えていくことを想像した。この消失のイメージは、ラカンの欲望理論における「主体の消失」の契機と対応している。インファントの剥き出しの身体(現実界)は、〈他者〉に接触することで、象徴界の水準にみずからの「意味」をみいださなくてはならない。いい換えると、母の現前と不在という運動をシニフィアンのシステムとして到来させなければならない。サンボリックはこうして主体がそこへと参入すべき既成の有限な集合であると同時に、主体が絶対的な要請としてかかわる未来の有限性の出来事でもあるのだ。ジェイムズもまた未来の〈他者〉の欠如を知り、その限界を耐えがたいものとして経験することになり、存在の消失のようなものを経験する。それが、象徴界のあたえられた構造に参入することの主観的なイメージなのである。ラカンは別のところで、この移行を主体が消失として出現することとして記述している。

〈他者〉の領野に発生したシニフィアンは、その意味作用の主体を現出せしめます。しかし、シニフィアンがシニフィアンとして機能するとき、問題の主体をも、もはや一つのシニフィアンでしかないものにまで還元してしまいます。シニフィアンは、主体を、主体として機能するように、すなわち話すように召喚するのですが、その召喚そのものによって、主体を石化させてしまうのです。ここにまさに時間的拍動と呼ばれるものがあります。無意識そのものの出発点を特徴づけるもの、すなわち閉鎖は、時間的拍動のうちに設立されます。

ある分析家が、別の角度からこのことに気づきました。そしてこれを、新しい術語を使って言い表そうと試みました。この術語は「アファニシス aphanisis」つまり消失ですが、分析の分野の中では、それ以来使われてきませんでした。この術語を作り出したジョーンズは、これを何かかなり不条理なもの、つまり、欲望が消え去ってしまうことを経験する恐れと捉えています。しかしアファニシスはもっと根源的な仕方で、すなわち致死的とも呼ぶべきあの消失の運動においてこそ主体が姿を現すという意味において、位置づけられるべきです。さらに別の言い方をすれば、この運動は、私が主体の「消失 fading」と名づけたものです。[『精神分析の四基本概念』277頁]

幼児が母親の不在をフラストレーションとして経験するとき、そこで何よりも耐えがたいのは母親にファルスが欠けているという事実──彼女が欲望する存在であって、想像的ファルスを別のところにもっているという事実である。ラカンによると去勢の脅威は何よりもまず母親にペニスが欠けているということの──〈他者〉の欠如の脅威なのである。主体は母親の不在をシニフィアンの到来とする──すなわち象徴化する──ことによって、今度は〈他者〉の欠如を自分の欲望の支えとしなければならない。それは「主体の消失」と引き換えにしてである。あるいは主体とは「欲望存在」のなかへのこの消失のことだともいえるのだが、このようにひとは存在の消失として自己へと到来するにいたるのだ。この消失は、他者の現前と不在という(フラストレーションをもたらす)交代のリズムを象徴化することで、シニフィアンの有限な集合のなかへ「自己」を組み込むことである。このようにして現実界に「欠如」のようなものが導入される。剥き出しの身体の象徴界への参入とともにセクシュアリティがもたらされ(第二の誕生)、そのことによって喪失が無意識の主体の新しい現実となる。このようにしてひとはあらかじめ持っていなかったものを失うことで、その喪失をえる。

シニフィアンの集合は社会的・文化的組成としては既成のものであるにもかかわらず、主体の絶対的要請にとって未来から到来すべきものである。〈他者〉の無限の他性は未来の有限性として肯定されなければならない。起源に欠如があったという代わり、いまや他者の無限の贈与があったということができる。それは他者の過剰な侵襲が、その時熟において未来からやってくる象徴的なものの有限性それ自体として経験されることになるからだ。主体が象徴界に参入するということは、あらかじめ数えられているもののなかでみずからを見失うこと、一方で欠如の経験であり、他方では有限性そのものの自己贈与、象徴的なものがみずからを主体となす経験である。しかし後者の過程には何かうまくいかないものがひとつあり、そのかぎりで残りのものが無限の贈与として──不可能なものとして──経験されることになるのだ。それらはおなじ事態の二つの側面であり、欠如の用語でことがらを語る必要があるのは、無限の贈与を「それとして」語ることができず、贈与は直ちにそれ自体の運動を別のものとしてもたらすからだ。それがエコノミーの構造的循環であり、その原因をなすものである。

ラカンの構成的神話

主体がフラストレーションの弁証法に入るということは、主体の誕生に先んじて存在していた象徴秩序の網の目のなかへと入っていくことであり、そのとき愛の贈与は、直ちに「愛の記号」として交換しうるものと表象される──あるいはそのことを要請される。その意味するところは、主体は自分が持っていないものを想像的ファルスとして、「愛のルアー」として操作できるような、そうした可能性に曝されるということである。「子供がいかに、様々な程度に意識的に、全能の母親には根源的に何かが欠如していることを意識するようになるか、ということこそが問題なのです。つまり、子供が、母親に欠如し、子供自身にもやはり欠如している対象をいかなる方法で母親に与えるかという問題です」(『対象関係 下』[251頁])。このような双数的関係の袋小路が無意識とならなければならないのであり、ここに同時に、「彼岸」としての〈他者〉の領野へ通じる通路が用意されている。「主体が、全能を期待する対象において、この欠如、つまり対象自身を無力にしている欠如に気づくと、全能の最終的な力域は向こう側、つまり何かが最大限に存在しない場へと移行させられます」[214頁]。主体はこの彼岸への〈他者〉の関心を自分の上に宙吊りにしようとして、「自我」を愛のルアーとしてみいだすことになるのだ。「一方に、母の贈与があります。この贈与は愛の記号であり、それでしかありません。つまり、そのことによって、それは、愛の記号以外のものとしては消去されてしまいます」[223頁]。無限の贈与はこのようにして愛の記号となり、愛の贈与はつまるところ交換の原理を構成するものとなる。というのも交換は、それが自然界のたんなる物質的代謝と区別されるなら、つねに象徴的なもの──すなわち無──の交換にほかならないからである。

可能な最大の贈与、最大の愛の記号、それはもっていないものの贈与です。しかし、贈与という次元は法の導入によってのみ存在することに注意してください。すべての社会学的考察が確証しているように、贈与とは循環するものであり、あなたがする贈与は常にあなたがかつて受け取った贈与です。しかし、二人の主体の間での贈与の場合は、その循環は他のところからもやってきます。というのは、愛の関係を打ち立てるということは、贈与がいうなれば無償で与えられることだからです。

「無には無を」、これが交換の原理です。この定式は、両義的な無が介入するあらゆる定式と同様、利潤の定式そのものにも見えますが、これはまた純粋な無償性の定式でもあります。愛の贈与においては、何かが無償で与えられ、その与えられるものもまた無にほかなりません。[178-179頁]

このような「移行」を語ることの困難は、起源を語ろうとする神話と科学の客観的精神が交差する地点に位置づけられる精神分析にとって、実は緩和されうるものである。ラカンは自身の分析理論を「主体の科学」とみなしているけれども、この逆説をよく理解しなくてはならない。科学は反対に「主体の消失」を当然のものとする精神である。構造のなかで主体が消えていくこと、これは科学からすると事象を理解する──ということはつまるところ象徴化する──ことの条件であり、そのため科学は主体のようなものだけはなんとしても理解することができない。精神分析にとって、神話は科学が語ることのできない起源を「構造として」語るのではなく、主体がそれを語るに任せようとするのだ。言語以前のインファンティアの経験を記述することの困難は、このように分析理論にとっては、それが主体の通過すべき袋小路と同等であるかぎりで緩和できるものなのである。エディプス・コンプレックスはフロイトにとってはすべてのインファントが参入すべきドグマ的領域であった。ラカンおいてエディプスのドラマが相対化され、形式的な運動のようなものとなっているのは、それが結局のところ(起源の客観的運動それ自体ではなく)主体が袋小路から抜け出るために構築すべき神話を記述しようとしているからである。

この点で、神話的創造はある問いに答えています。可能な開口として、また同時に不可能な開口として現れているものの一連の回路を、神話的創造は踏破します。この回路が完成すると何ものかが実現され、それは、主体が問いという水準にいたことを意味します。[177頁]

フラストレーションの双数的袋小路にラカンが用意する「出口」は、そこを主体が通ることの可能な出口ではなく、むしろくぐり抜けることを禁じられた門に似ている。袋小路から抜け出るためにはそれが袋小路「として」出現するだけである意味では十分なのだ。というのもそのことが、袋小路がシニフィアンとして主体によって分節化されるための条件だからである。エディプス期とはこの袋小路における「問い」の時間である。

ラカンによる去勢概念を理解するためにカフカの寓話ほどふさわしいイメージはほかにない。「掟の門」において、主体は死ぬときにはじめて門が自分のために禁じられていたことを知る。この禁止が〈法〉なのであり、すなわち主体が引き受けるべき欲望(自発性)を措定する当の身振りなのである。別の興味深い寓話においてカフカは「人間への出口」を「自由からの出口」として描いている。その喜劇的な寓話では人間になった猿がつぎのような「学会報告」をする。

ところで出口とは何か、先生方には正確に理解されているでしょうか。私は少々の懸念を抱かざるを得ないのです。ごく通常の、いたって普通の意味合いで用いているのでありまして、敢えて自由とは申したくない。あらゆる方向にひらいた、大いなる自由のことを申しているのではないのです。これは猿のころから知っていましたし、この種の自由に恋いこがれているお方とも知り合いました。私個人といたしましては、昔も今も自由など望みません。ついでにひとこと申しておきましょう。人間はあまりにしばしば自由に幻惑されてはいないでしょうか。自由をめぐる幻想があるからには、幻想に対する錯覚もまたおびただしい。演芸館での私の出番に先立って、空中ブランコの二人組が天井高くで空中ブランコをしておりましてね。ひらりとブランコにとびのって、大きくこいでから跳びうつる。二人でぶら下げっこをしたり、一人がもう一人の髪を口にくわえてたりしておりましてね。

「これだって人間の自由ってやつだ」

こう私は思ったのです。

「いい気なもんだ」

自然な本性を、からかっているだけではありませんか。猿の仲間があれを見たら、腹をかかえて大笑いするにちがいありません。

自由などほしくありません。出口さえあればいいのです。(「ある学会報告」池内紀訳[『カフカ寓話集』岩波文庫、1998年、28-29頁])

ラカンのパウロ的テーゼによると、人間の欲望は〈法〉による禁止そのものの裏面にほかならない(『精神分析の倫理』)。欲望はラカンにとって換喩的でシステマティックな連鎖と考えられているので、その内実は機械的なもの──すなわち死の欲動そのもの──であり、しかしそれは人間の主体性ないし自発性の意味でもある。欲望の原因としての享楽(無限)は、みずからを否定することによってみずからをなす。すなわち、ラカンがいうように欲望が享楽への防衛であるとすれば、享楽を回避することによって欲動の「剰余享楽」がもたらされることになるのだ。カフカの寓話をこの観点から注釈してみよう。出口と自由は区別されるが、それは自由が出口として禁じられるかぎりにおいてのことだとしたらどうだろうか。「あらゆる方向にひらいた、大いなる自由」は人間になった猿が猿であった時分から知っていたことであった。人間の自由は彼からするとその「自然な本性」にたいするからかいのようなものにすぎない。ところでその自然な本性にたいする最小限のギャップを笑うことほど、人間的なことがほかにあるだろうか。カフカの寓話における猿と人間の逆転現象は、人間的なものの本性が非人間的であるという解釈をわれわれに促す。非人間的で機械的なものへのからかい、この最小限のギャップが、人間の自然本性それ自体であり、その内実は自由が禁じられてあること(機械的であること)そのものなのだ。どこかに開けた大いなる自由の領野が存在するという幻想から自由になるために、当の自由が出口として出現する必要があッタのである。人間になった猿がなおも抱いている幻想とは、その出口を自分がくぐり抜けることができるというあまりに人間的な錯覚である。その出口は、本当は、彼にたいして禁じられているのでなければならない。

ラカンの「去勢」概念も享楽を禁止することによって欲望の根拠(ファルス)をあたえるものである。それは真に構成的な肯定の契機なのだ。ラカンにとって、ファルスの特権的なイメージは、実はそれが屹立していることではなく着脱可能なことである。これは意外なほど理解されていない重要なポイントである。欲望がそれにたいしてみずからを防衛として構成する無限の享楽にたいし、ファルス的享楽はつねに局所的なものであり、去勢はそれを脅かすのではなく、反対にそれを可能にする(導入する)ものなのだ。主体は、最初は自分が「ファルスである」ということを夢想している。とくに男の子にとって、〈他者〉とのこの想像的・双数的関係は完全な袋小路をなしており、そこには自分自身の存在欠如を位置づけるための空間がみつけられない。女の子にとっては、存在欠如(剥奪)をペニスの不在のなかに位置づけることができるので、事態は(少なくとも理論上は)より容易である。

剥奪という概念自体は、そのような経験からも感じ取り、見て取ることができますが、この概念は、現実界の対象が象徴化されていることを含意しています。というのは、現実界においては、何ものも、何ものからも、決して剥奪されないからです。現実的なるものはすべて自足しています。定義上、現実界は充溢しています。現実界の中に我々が剥奪という概念を導入するとしたら、それは、我々が現実界をすでに十分にそして十全に象徴化している限りにおいてです。何かがそこにないことを示すということは、それが現前する可能性を想定しているということです。つまり、現実界の中に端的に象徴的秩序を導入して、現実界を覆い尽くし、穴を穿つことです。

この場合、問題となる対象はペニスです。我々が剥奪のことを語る時には、ペニスは象徴的な状態で与えられた一対象です。(『対象関係 下』[30頁])

ひとは〈他者〉の欠如──そもそも母親にはペニスが欠けているという事実(現実的剥奪)を、象徴的去勢へともたらさなければならない。象徴界へと参与することの意味、それが、主体の消失の残余として「分離」されなければならないのだ。主体の真理については何も知ろうとしない科学とはちがって、主体の科学を標榜する精神分析は、この消失が完全なものとはならないこと、むしろこの存在の消失(剥奪)において主体が出現するということを知っている。いや、主体とともに問おうとするのである。

こうして、対象の解らない親の欲望に対して子供が差し出す最初の対象、それは、己自身の喪失です。「彼は僕を失いたいのかな?」というわけです。己の死、己の消失という幻想こそが、この弁証法の中で、主体が使える最初の賭金なのです。実際彼はそれを賭けるのです。このことは、神経性無食欲症の例を見るまでもなく、我われがつねに目にしていることではありませんか。我われはまた、自分の死という幻想を、子供が両親との愛の関係の中で掻き立てることも知っています。

一つの欠如がもう一つの欠如と重なります。これ以後、主体の欲望と〈他者〉の欲望──それらが同じものであると申し上げたとはもう昔のことになりましたが──の接合点を成している欲望の対象の弁証法は、そこには直接の答えがない、ということを通じて進みます。次の時点で呼び起こされた欠如に答える役目をするのは、先の時点で生み出された欠如です。(『精神分析の四基本概念』[287頁])

このように主体の存在欠如がサンボリック・エコノミーのなかに組み込まれることによって、またそのことによってのみ、ひとは「自分が持っていないもの」すなわち象徴的負債を受けとることができるようになる。主体の想像的分身としての自我において〈他者〉の愛を釣り上げようとしても、そこに何かうまくいかないものがあった──そのフラストレーションの現実に、意味をあたえるものが自分には欠けているという事実が、今度はファルスの象徴的な意味作用とならなければならないのである。

ウィトゲンシュタインの〈私〉

マルクス・ガブリエルは「反省という神話的存在」のなかで、私が前節の表題に用いた「構成的神話」という概念を「統制的神話」から区別して定義している。統制的神話とは、われわれが通常「神話」として知っているようなありふれた語りのことであり、それにたいして構成的神話は、「我々が限界付けられた対象領域と相互作用することを許すような確実性の集合を定義することによって、理性の空間を開くもの」と定義される[『神話・狂気・哄笑』大河内泰樹/斎藤幸平監訳、堀之内出版、2015年、128頁]。いい換えるとそれは理性の活動そのもののことであり、この活動は、みずからをその規定された合理的空間のなかに対象としてふくむことができないのである。反省理論の伝統は、すべての規定された反省にはそれ自身の盲点があるということを示している。「区別がなされるやいなや、反省は盲点を生成し、それによって必然的に、反省においては説明されることができない何かがあることになる」[86頁]。この意味ですべての反省意識は同時に神話意識でもある。このことをブルーメンベルクは「対象なき意識の志向性」と呼び、その実存的不安を神話意識の起源に、また神話が乗り越えるべきものとして想定した。ガブリエルによると、ブルーメンベルクのこの「思考以前のものに容貌を与える」それ自身神話的な語りは問題含みのものである[114頁]。というのもこの「思考以前の存在」を語りにおいて時間化するやり方は、なおも素朴な統制的神話に属すると考えられるからである。しかしこの神話化する語りはそれ自身が新しい対象領域を創出するものであるかぎりで、同時に構成的神話でもありうるだろう。というのも「反省の論理空間はより広い或る領域の一部であり、このより広い領域にアクセスできるのは、究極的には神話創造〔mythopoiesis〕という様態のもとでだけである。反省は、この神話創造という様態において、自己の有限性に直面することができ、論理的反省の表現規制に束縛されない存在を経験することができる」[96頁]からである。この循環から抜け出る道は存在するのだろうか。

レヴィ=ストロースが「マルセル・モース論文への序文」で指摘していることによると、神話意識の呪術的段階を特徴づけるものは、観察可能なシニフィアンの過剰にある。たとえば南米の原住民がもっている「マナ」という概念は、特定のシニフィエに限定されない使用の仕方をされているようにみえる。それを、現象学的に述べるなら、「対象なき意識の志向性」と呼ぶこともできるかもしれないが、レヴィ=ストロースはモースの寄与が象徴システムの客観的実在を発見したことにあるとみているので、当然のことならがこの道はとらない。彼は、マナを「いわば代数の記号のようなもので、それ自身は意味をもたずそれだけにまたどんな意味でも構わずに受け入れることができるので、意味的に不特定な価値を表象する」空虚なシニフィアンとみなしている[『社会学と人類学1』有地亨/伊藤昌司/山口俊夫訳、弘文堂、1973年、36頁]。空虚なシニフィアンは「内容のない形式」[42頁]であり、構造分析のためには、それが主観的価値に対応するという想定はかならずしも必要ではない。ところでラカンのファルスという象徴記号は、この何でも意味することができるが実際には何も指示しない空虚なシニフィアンと、現代人の無意識において同位置を占めているようにみえる。ガブリエルの述べるように神話意識が普遍的なものであるとすれば、それがわれわれの科学的文明においてもつ帰結は、ラカン的な観点からいうと、この特権的シニフィアンの客観的実在を構造主義的に証明することによって理解できるということになるだろうか。いや、おそらくそうではないのだ。われわれにとって神話的契機がなおも根本的なものであるとすれば、それはその具体性において理解可能なものでなければならないからである。

構成的神話の神話創造(対象領域の創出)は、おそらく内容において統制的神話と区別可能なものを何ももっていないが、だからといってそれは何であれかまわない相対的なものではないということを、精神分析の神話は示しているようにおもわれる。少なくともラカンの神話は、主体という不可能な対象を──対象欠如として──出現させることをもくろんだ語りである。そこで、われわれの科学文明がいかに主体を消去するかということをここで考えてみなくてはならない。驚くべきことはわれわれが星々の運行を数学的に理解できるということではない。われわれは惑星の軌道を表現した数学的モデルを、それらの実在以上によく理解できるということ、こちらの方がいっそう驚くべきことである。ラカンがいっているように自然を数学的に分節化できる能力を身につけた科学は現実界を剥奪する──そこに、根本的な欠如を穿つ。現実界を象徴化するということはそこに不在のものを導入するというより、まず不在のものとするひとつの操作である。われわれがこの世界について「知っていること」のすべてはそれ自身われわれの自発的推論能力の結果であるにもかかわらず、われわれはその自発性を「内容」として知ることにはいたらない。ひとはその魂に「形式」としてしか触れることができない──それこそがカントの証明したことであった。科学が見事なまでに直感に反する世界のイメージを提供するとき、理解できなくなるのはかえって人間存在の宇宙における身分の方である。ニュートンの重力理論は疑いもなくそれ自身きわめて創意にあふれる推論能力の行使の結果であるが、万物に例外なく適用されるその理論の対象には、あたかも人間の姿はふくまれていないかのようなのだ。またエネルギーの保存則という当惑させるほど一貫した法則は、はたして人間的自由のためになんらかの余地を宇宙に残しているのだろうか。このことに当惑すべきことは何もないという態度をとることももちろん可能である。優れた科学史家のピエール・デュエムは、この問題にかんしてつぎのように述べている。

私の微分方程式を、あるいは同じことではあるが、微分方程式が翻訳している諸々の原理を、私が選択したのは、ある現象全体の数学的表象を構築しようと欲したからであった。これらの現象を微分方程式の体系を用いて表象しようとして、私は、まず初めに、そういう現象が厳格な決定論に服していると家庭したのである。[・・・]したがって、私は、自らが目論む分類のうちでは、自由な行為にはどんな場所も確保されていない、ということを前もって確信していたのである。そうであるから、仮に、その後で、私が自らの分類のうちには自由な行為は含まれえないということを確認し、そのことに驚くとすれば、私はきわめてお人よしということになるだろうし、また、同じそのことから、自由意志は不可能であるとの結論を導くとすれば、そのときには、私はきわめて無分別ということになるであろう。[『物理理論の目的と構造』小林道夫/熊谷陽一/安孫子信訳、勁草書房、1991年、383-384頁]

この解決は一見してもっともらしくみえるけれども、おそらく正しくはないだろう。というのもデュエムの主張が正しければ、科学的推論が予測しみいだすことになる現象のうちには、実際驚くべきものは何もないということになるだろうから。われわれはある理論が真であると仮定して進めた実験の(予測通りの)結果に驚くということができる。それどころか、ある理論Aが真であるとすれば当然のこととされるであろう現象Bを新しくみいだすことは、科学的真理を定義するような経験そのものである。では、われわれはそこで一体何に驚いているのだろうか。それは、われわれの自発的な推論能力と規約の結果である数理モデルのなかに、世界そのもののきわめて正確な描像をみいだすという事実、およびその事実が世界そのものの実在的属性にかかわるのか主体の真理にかかわるのかみわけがたいということについてである。世界を単純化することができるという事実は、世界を理解するための──つまりあらゆる知識の可能性の条件でありながら、同時に世界そのものの真理をなしているようにもおもわれる。ここで、ガブリエルの構成的神話と統制的神話の区別に戻ってみよう。構成的神話とは「我々が限界付けられた対象領域と相互作用することを許すような確実性の集合を定義することによって、理性の空間を開くもの」と定義されていた。この意味では、精密科学にも構成的神話のようなものが属しており、それ自身の反省の盲点として、認識の客観的地平から主体の領域を排除していることがわかるだろう。ところでそれこそが、ラカンの考える「主体の科学」としての精神分析の条件なのである。

従って精神分析の神話はアニミズム的な神話意識への回帰ではなく近代科学以後の必要なる神話の場所を占拠するものであり、そこにはラカンがフィクションのかたちで表現されるとみなす主体の真理がかかわっている。では、精神分析の神話の賭金となっている主体の真理とははたしてなんなのであろうか。ここで、フロイトの神話をラカンのそれと簡単に比較してみたい。というのもそこでは、現代の支配的神話としての自然主義をどうすべきかという問題がかかわってくるようにおもわれるからだ。フロイトの自然主義的傾向が最高のアポリアとなって提示されるのは周知のように「快感原則の彼岸」においてである。フロイトはそこで「死の欲動」という奇妙な概念を仮定することなしには説明できない「反復脅迫」という謎めいた現象ととり組んでいる。フロイトにとって根本的な「葛藤」の教説を確証するかのようなこの現象は、しかしながらこれまでの彼の理論的枠組み(性の欲動と自我の自己保存欲動の二元論)を堀り崩しかねないものであった。そこでフロイトは葛藤の基盤をエロスとタナトスの二元論──というよりタナトスのほとんど一元論的徹底の次元へと移すのだが、死の欲動の根源性を彼はつぎのように自然主義的に説明しようとするのである。

過去のある時点において、現在もなお想像できない力の影響によって、生命のない物質の中に生命の特性が芽生えた。これは後に、生命のある物質の特定の層において意識が発生するプロセスにとって、模範となるものであったのではないだろうか。それまで生命のなかった物質の中で緊張が発生し、この緊張は自己を解消しようとした。このようにして、最初の欲動が生まれた──生命のない状態に帰還しようとする欲動である。[『自我論集』中山元訳、ちくま学芸文庫、1996年、162頁]

このようにあきらかな神話という外見をとって語られる自然主義的還元の傾向は、フロイト的思弁の問題点というより自然主義という神話の問題点を示しているのではないかと考えたくなる。今日の自然主義の問題は、それが基礎を欠いていることというより、その神話的容貌をまったく自覚していないようにみえることである。自然主義が基礎を欠いているということはほとんど自明のことであって、それはクワインにみられるように、結局のところ反基礎づけ主義の徹底によってもひとは自然主義という基礎への決定へと導かれうるからである。今日の自然主義のヘゲモニーが正当化しがたいドグマ的決定によってもたらされているのではないかという疑義は、だから真の反論たりえない。思考する主体はつねに時代の寵児であり、われわれは多かれ少なかれ自然主義者なのである。問題は、われわれの時代の前提を原理化するときの無自覚な統制的神話の使用にある。フィヒテが指摘しているように、観念論的なものの起源的虚構を回避したとき、ひとは必然的に唯物論を虚構化することになる。フロイトはこの点にかんして完全に無自覚というわけではなかった。彼はタナトスからエロスが分岐することの自然主義的説明をなんとか提供しようとして、その思弁性にみずから当惑しつぎのように述べている。

性的な差異の発生に関する科学的な理論は、他にはほとんど見当たらず、いわば仮説の光さえ差し込まない暗闇のような状態である。しかしまったく別の分野において、光明となりうる一つの仮説が立てられている。ただしこの仮説は非常に空想的な性格のもので、科学的な説明よりも神話に近いものである。われわれが求めている条件をまさに満たす性格のものでなかったら、ここに持ち出す勇気はなかったであろう。この仮説は、以前の状態を反復する必要性によって一つの欲動が生まれたと考えるものである。

この仮説とは、プラトンが『饗宴』においてアリストファネスに語らせている神話である。[同前、190頁]

ここでわれわれはある統制的神話を選択するということが、それ自体構成的にはたらくという事実を理解しなくてはならない。すべての問題はここにある──すなわち主体の消失をどのように語るか、またはどのような基底に還元しようとするか、あるいはそれらをどのような経験と関係づけるのか、といった問題である。フロイトが自然主義的な説明様式を選ぶときには周到に葛藤の根源性が説明すべきものとして残るように、いわば対象領域が創出されていたのである。それは結局のところ自然の連続性を説明するのではなく、反対にそれを所与とすることによってある断絶を説明しようとしているのであり、そこに彼の理論上の齟齬とみえるものの秘密がある。リビドーの量的仮説と快感原則の解釈もまた、ある種の一元論的統制を解釈において可能にするようにみえるのだが、フロイトが二元論的前提を決して放棄しないのは、説明すべき現象があくまで葛藤にあったからである。フロイトにおいて説明すべきものとしての葛藤は、彼の説明図式の方に戻ってきて今度はそれ自身の思弁的アポリアを構成する。こうしてフロイトの理論は弁証法的に(よくいって)開かれたものとなっており、ラカンのサンボリックという仮説が導入されるのも、まさにこのアポリアにたいしてなのだ。そして当然のようにラカン自身の理論的規定もまた、弁証法的展開を免れないだろう。しかしこの量化に抗う残余の具体性にかんして、おそらくヘーゲルを除いては、ラカン理論ほど遠くまで到達した思弁はほかにないといっていいくらいなのだ。神話は真理を語る──しかしそれは、神話が一挙に自己の真理を時間化するからではなく、理論の動的発展がみずからを逸脱するものを反省するとき、それが神話の様式で表現されるほかないからである。主体の理論はこうして科学が記憶を欠くのとは反対に、歴史的でしかも経験的な内容しかもたないということになるだろう。フロイトの思弁は経験を無視しているのではなく、それ自体が亀裂であるような経験にひびを入れられた思弁なのである。形而上学の伝統にたいして精神分析の突きつける問題の意義とはこのようなものであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?