海外解剖実習へ行くと点が線になる

こんにちは、日本柔整外傷協会代表の大榎です。日本のゴールデンウイークはコロナ禍であり、大変な時期ですが、時間のある時に読んでください。

実践的な解剖学の話です。アップデートしていきましょう!!

解剖学で習う筋肉って、学生の時は単語として、とにかく詰め込んで覚えていました。そう、点で。

しかし、臨床では点しかない知識は全く使えない。今はネットもあるし、アプリもあるから筋の起始停止・神経支配・運動作用は全て一瞬で調べれる。

点と点が線でつながれば面白いように治療効果も出ます。というか臨床的に役立つという事。

海外解剖実習とオペ室見学の学びはでかい!!

治療法ってたくさんありますが、海外解剖やオペ室を経験していくと

ある日点が線になっています。

解剖実習とオペ見学は記憶に残り、それを知識をつなげていくと臨床でずっと役立ちます

その一例・・・

===鵞足炎ってどう治すの?===

《鑑別法》 圧痛で一撃。

《治療法》対象療法では繰り返し痛くなるアスリートも多い。

スポーツ選手や高年齢の方たちにとって、痛み出したら長くなる面倒な部分である。

※何で繰り返すのか?はのちほど。

《原因は?》

◆大腿部の内外側の筋力のアンバランス

◆ハムストリングスの柔軟性低下 ※何でハムストが関係?解剖で説明します。

◆四頭筋の筋緊張

◆下腿の荷重時の突き上げ など・・・

治療法にストレッチってあるけど、鵞足はそもそも

どんな筋肉なのか解剖学から治療法のヒントがでてくる。

鵞足の筋肉は、《語呂合わせ》

==わしが白鵬を発見!!====

鷲(足) → ワシ(が)

薄筋 → 白

縫工筋 → 鵬(を)

半腱様筋 → 発見

鵞足部は縫工筋、薄筋、半腱様筋の順に付着。

少し上には、大内転筋の停止部もある。

この付着部をマッサージして効果あるのか?ってこと。

のびている感じはしませんよね。

実際解剖実習で思いっきり引っ張っても腱組織は全く伸びない。タオルを引っ張っている感じ。

私が人体解剖した98歳の高齢女性でも鵞足付着部を思いっきり引っ張っても

びくともしなかったです。

なぜなら腱付着部は組織上コラーゲン繊維はエラスチンと違い簡単には伸びない弾力性がない組織だから。

感動するくらい3本の腱が別々にはっきりわかれていますよ。

==鵞足の1つ目===

◆【縫工筋】この名称は、有名な話で縫製職人のあぐらをかく姿勢からくる。(股関節の屈曲・外転・外旋、膝関節屈曲、下腿の内旋)。

太さは、指2本分しかなく、この細いのが何の役に立つか?という存在感

==鵞足の2つ目===

◆【薄筋】これもか細い筋肉で、

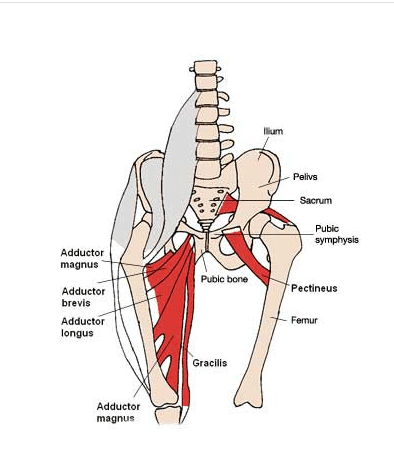

内転筋群は、恥骨筋、薄筋、長内転筋、短内転筋、大内転筋、小内転筋で薄筋は唯一の二関節筋です。

ちなみに、もう一つ有名な二関節筋は?大腿直筋ですね。

また、《薄筋》はACL再建の腱としても使われACL再建術法として自家腱移植が最も安定した成績が得られます。

今の主流で骨付き膝蓋腱を使用した方法(bone tendon bone:BTB法)

半腱様筋(Semitendinosus:ST)と薄筋腱(Gracilis:G)を使用した方法(STG法)が最も広く用いられています。

私が勤務していた25年前はACL再腱術はまだ、人工靭帯が主流でしたが、耐久性や身体への同化などのエビデンスが多く出て、BTBが主流になったと聞きました。

この一年はSTだけの場合も多くなったとオペ見学の時に聞いた。

移植した部位は膝屈筋の筋力低下が術後早期みられるものの、近位部より再生されるため10ヶ月から1年後にはほとんど回復。

しかし停止部までの再生まで起らず深屈曲での筋力低下などパフォーマンス低下はBTBと違い残ってしまうようです。

特に薄筋腱の採取による膝関節屈筋力の低下は目立っており、健側と比べてSTのみの採取では95.7%でしたが、STGになると91.9%まで長期で低下したと報告があります。他サイトより

ですから膝関節屈筋力低下の観点からは半腱様筋のみで再建したほうが良く

実際にパフォーマンスを優先する方はST腱のみの手術も行われています。

STG法による手術の3D動画 ↓↓

https://youtu.be/Xsq0sQp6DwU

==鵞足の三つ目===

◆【半腱様筋】

もう一つに「半膜様筋」がありますが、「筋の半分が腱になっているから、半腱様筋」

「筋の半分が膜のようになっているから、半膜様筋」であり、解剖実習で確認すると、そのままだった。

半腱様筋はsemitendinosus と呼び、よく《セミテン》とるよーとオペ室で医師は言っています。

Semiセミとは半分という意味でtendon テンドンは腱。

起始は坐骨結節で大腿二頭筋の長頭と総頭をつくってから起こり、大腿二頭筋、半膜様筋、半腱様筋の3つのがハムストリングなので、

ここから大事↓↓

筋肉を緩める時は、伸縮しない鵞足付着部ではなく伸縮する筋肉が大きい後面中枢のハムストをストレッチ・リリースしなければ、柔軟性は獲得できない。

組織学的特徴から治療法もわかり、鵞足炎は患部をマッサージやストレッチしても伸びない。

結論

鵞足炎付着部の局所注射や局部ハイボルテージで痛みを一時的にブロックすることも応急的には必要ですが、運動連鎖と筋力回復のキャパシティーを考えたアプローチを行わず対象療法だけでは再発が結果高くなり、結果長引く事もある。

解剖学はただ、起始停止・神経支配・運動作用など知っていても何の役にも立たない。

それを治療に生かすためには組織学や生で触った解剖実習・医師からオペの時に説明される知識や実際のものを総合して自分の中で整理消化して自分の治療技術に変換していく能力が大切です。

==解剖実習を体験すると真実の解剖が見える==

解剖が語れない先生に一流の人はいません。一流の人は全員解剖が詳しいか言うとそうではないですが少なくともおろそかにしていることは1人としていませんでした。

根拠のある治療法は解剖学的に説明できない厳しいです。

世の中○○法や一秒で治すとか、○○簡単に痛みが取れる・・いろいろありますが、その方が解剖を語れるかどうかも一つの目安ですね。

惑わされないためにも、自分の治療法に絶対的自信をつけてください、

そのための一つに解剖学大切です。

まだ、実践的な解剖学を公開して決まますのでフォローお願いします<(_ _)>

1.海外解剖実習10年タイ大学・ハワイ大学の実績あり

2.都内整形外科グループオペ室見学実績あり

日本柔整外傷協会は臨床で使えるリアルな解剖学を学んでいける場です↓↓

https://www.jjta.jp/ 新加入先生10名募集です。

よろしければ、サポートお願いします。私の信念でセミナーでも勉強会でも講演でも学生からはほぼいただいてません。大人が支えあって若い子が有益な記事をみれるサポートしていただければ嬉しいです。私も頑張って書いていきます。