医師免許に足すと出来ることが増える資格と、専門医について

※ほぼ全文無料で読めますが、気が向いたら課金してもらえると今後のやる気が出ます

更新情報:

21.2.5 医師の保健所長資格について追加(@dr_delta_blog先生ありがとうございます)

21.2.4 産業医申請の注意点について追記(@michaelterra8先生ありがとうございます)、放射線科診断専門医について追記、PET研修セミナーについて追記(@Tibetan_SF先生ありがとうございます)、小児慢性特定疾病指定医を追加(kcrt先生ありがとうございます)

医師免許を持っている人は勤勉な人が多く、別業界の人からみたら「医師免許だけでいいじゃん」とか思われることも多いのに、さらに色々な資格や称号を取ろうとします。

専門医がそれを代表するものなんですが、最近の専門医機構のいろいろありっぷりを見ていると、専門医ってとらなくてもいいのかな、やっぱりとったほうがいいのかな… という悩みが出てくる研修医の先生も非常に多いんじゃないかと思います。

先に言っておくとこの記事では専門医要るとか要らないとかについてアドバイスするような内容ではありません。科によっても変わるし、つまるところ自分自身がどうなりたいかによるわけで、ケースバイケースすぎて一般化できません。

ただ、ここでは「資格」の本来の視点に立ち返り、医師にとって「できることが増える資格」にはどんなものがあるのかを解説しようと思っています。

それで皆さん自身がどういう資格をとろうか、またこれらと比較してやっぱり専門医をとろうか、あるいはやめるか、どう考えても自由です。

■はじめに・業務独占と必置

資格に関して自分は一つ考えを持っていまして、

精神科の指定医・専門医どっち問題に関連するんですが、資格って「取ったらできる行為」が増えないとあんま意味ないと思ってるんですよ。車の免許だって取って初めて運転できますよね。医者が医師免許に上乗せで取る資格で、独占行為ができるもの、という観点で考えていくと、(以下noteにしようかな)

— pho (@ohp_pho) January 24, 2021

上記のように、「資格は取ったらできる行為が増えないと意味がない」、と考えています。

その資格をとらないとできない行為がある資格のことを、

「業務独占資格」と言います。

ほかにも、その資格をとらないとその職業を名乗れないものが

「名称独占資格」、

ある事業を行うときに必ず置かなければならない決められている資格は

「必置資格」です。

必置資格は、「ある事業をするための資格」と言い換えられるので、できる行為が増えた、というとらえ方もできます。

わかりやすい例でいうと、まず医師免許そのもの。

医師でなければ医業ができないので業務独占。

医師免許がなければ医師と名乗ってはいけないので名称独占。

そして医療法上、医師がいないと病院をやってはいけないので、病院にとっての必置資格でもある。

ということで医師免許は業務独占、名称独占、必置、の三冠王をいきなり達成しています。極めて意味のある資格といえるでしょう。

業務独占資格の例は、wikipediaの業務独占資格の項を見るとイメージがしやすいと思います。

業務独占資格 - Wikipedia

弁護士、公認会計士などはもちろん業務独占です。ふぐ調理師なんかもわかりやすい。意外なところだと、「騎手」や「調教師」も業務独占だそうです。

自分は「業務独占 or/and 必置」であればかなり意味のある資格だと思っています。名称独占そのものに実利は少ないと思うので。

■この記事で扱う資格等の範囲について

上記に当てはまる資格ならなんでも意味が大きいです。ただしこの記事では、

医師免許を持ってないと取れない資格

医師免許を持ってる人が取ることを制度上想定している資格

に絞って扱いたいと思います。また、

診療報酬に関係する認定や研修も、業務独占的ととらえるのか必置的ととらえるのか微妙ですが、いずれにしても実利につながりうるので扱います。

たとえば、医師で弁護士、というダブルライセンスの人がごく稀にいますし、それはもう非常に意味のあることなんですが、弁護士は医師免許を前提にした資格ではないので今回は触れません。

医師で歯科医師、とか、医師で薬剤師、というふうに、医療系の中でダブルライセンスの人もいます。それもすごい意味ありますが、これらの資格も医師免許を前提にしてはいません。

これらはキリがなくなってしまうので今回は触れません。

関係ないですが医師で小型船舶操縦士(業務独占)の人は基本すごい金持ってると思う。

■閉じた資格

自分が「閉じた資格」と呼んでいるものがあります。

造語ですが、閉じた資格の定義は

独占業務があるように見えるが、

その業務の範囲が資格認定団体の中を出てない資格

です。たとえば、社内試験に合格すると昇級し、後輩の指導ができるようになる、みたいなやつ。「会社の後輩の指導」という独占業務があるように見えるけど、もちろんその会社の中でしか通用しないので、これは閉じた資格ということになる。

これどっかで聞いた話のような気がしませんか?

各科の専門医って…

そう、専門医はほぼ全部閉じた資格なんです。

〇〇科学会という民間団体がやってる試験に合格すると専門医になれる

専門医になって〇年たつと指導医になれる

指導医は専門医を目指す人の指導が行える

ということで、行えるようになる業務が基本的に資格認定団体の中を出ていません。また、ほぼ全ての専門医は診療報酬にも関係してません。

例外については後述します。

おまけ・自分の科の選び方

自分が医学部生のころ、特に病院実習をしている間、大学病院のホームページを見るのが趣味でした。

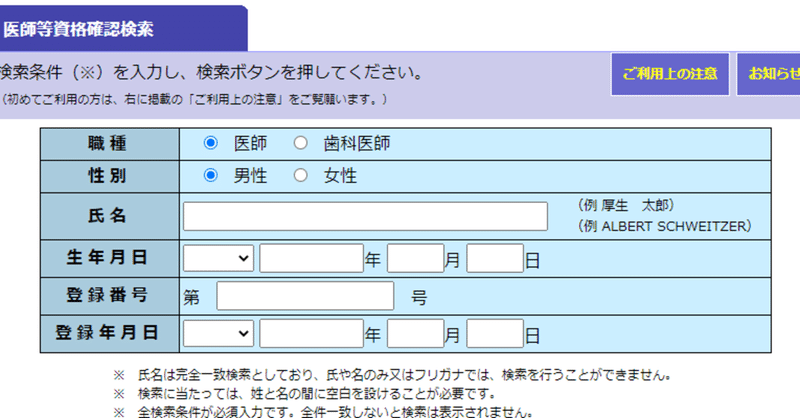

単に自分がネトスト気質があるというだけなんですが、大学病院のHPというのは個人情報たる医師のプロフィールを勝手にたくさん掲載しており、さらに厚労省の医師資格検索を組み合わせれば卒業年度もわかるので、「ふ~ん、あの今日病棟で超イキってたレジデント、H〇〇年〇〇大卒でまだ専門医とかは取ってないんだ~」とか日々検索して面白がっているヤバい奴でした。

ということで自分の大学病院のHPに載っている医師のプロフィールは文字通り全て見たと思います。こんなキモい奴珍しいと思いますが。

それにより何が得られたかというと、専門医資格は「内科専門医」「外科専門医」というような極めてわかりやすい専門医から、大学病院でも1~2人しか持ってないような超マイナー専門医、有象無象系専門医まで幅広く大量にあることがわかりました。

暇なので、それらの各専門医について、取り方や内容を調べました。そのころ自分は専門医への憧れがあり、きっと将来はどの科かわからないけど専門医になって活躍するんだ、というような純粋な気持ちもあったと思います。

しかし、調べれば調べるほど

専門医って、「閉じた資格」じゃないか

ということに気づきます。

漠然と、「外科専門医じゃないと食道の手術はやっちゃダメ」とかそういう決まりがあるんじゃないかと思っていたのでかなり衝撃的でした。

それを受け自分は進む科を選ぶにあたって一つの決心をします。

独占業務ができる資格のある科に行こう

当時これを話すと相当おかしな奴扱いされたのですが、今思うとわりといい線いってる判断だったかなと。

ただしその時はリサーチが甘く、医師が上乗せできる業務独占っぽい資格は

母体保護法指定医

麻酔科標榜医(独占というより必置)

産業医

精神保健指定医

の4つしかわかりませんでした。これはたぶん公衆衛生サブノートとかにも載っている内容です。

この時点で、自分が進める科は産婦人科、麻酔科、産業医、精神科 しかなくなりました。しかし

産婦人科 → ハイパーすぎて無理

麻酔科 → 標榜医は単に標榜できるだけ(後述します)なので微妙では

ということで候補から早々に消しました。

そして10何年後の今、自分は産業医と精神科をやってます。

さて、前置きが長くなりましたが実際にどのような資格や認定があるのでしょうか。自分なりの分類ごとに列挙していきたいと思います。

■学会が認定する各科の専門医

専門医や認定医がいくつあるのかわかりませんが(なんせ勝手に作れる。「Twitter医学会専門医」だって、本当に誰か団体立ち上げて名乗り始めたら一応専門医ということになる)、下記の記事を参照すると

昭和37年に、日本麻酔科学会が「指導医」を作ったのが我が国の専門医制度の始まりと言われています。その後、皮膚科学会、脳神経外科学会など、基本的な診療科の学会が次々と専門医や認定医の仕組みを作り運用してきました。その後、医学・医療の進歩に伴って、細分化が進み、現在、機構が把握している専門医の数は、100を超えるに至っています。

ということで少なくとも100以上あるらしいです。というか専門医機構でも全部把握できていなそうな書き方なのが面白い。

しかし、さきほど述べたように、専門医で業務独占のものはほぼありません。また、診療報酬に関係している専門医というのもかなり限定的です。

保険診療では、どんな医者が診療しようが、病院が請求できる値段は全国統一で決められてるので、専門医があろうがなかろうが病院に入ってくるお金は一切変わらないのです。

これは例えていえば、すたみな太郎に昨日バイトで入ったばかりの高校生が作った寿司も、銀座の予約のとれない寿司屋で板前が握った寿司も国が決めた同じ値段で売らないといけない、という異常事態です。

もしそうなってしまうと、寿司屋は売値が変えられない以上、高校生と板前の給料にそうそう差をつけられません。流石に多少の差はつけるかもしれませんが、根本的な差になりません。お気持ち程度です。これが、病院によってはもらえる月5000円~10000円程度の「専門医手当」ということです。

つまり、専門医をとっても根本的な待遇の差が生じることはない、という残念な事実が示されます。

さすがに全くメリットがないわけではなく、専門医は称号でもあるので、「専門性があるぞ」とアピールする要素にはなります。

それによるメリットは3つほど思いつきます。

①ある病院やクリニックに就職したい人が2人いて、全く同じような人だけど片方は専門医あり、片方はなしだったら専門医のほうを採用するかな

②指導医も持っていて、同じ科の若手たちの指導育成もする前提だと待遇が上がる(結構ベテランで、それなりに名も知られていたりする必要あり)

③自分で開業したときに集患の要素になる

①はまあなんとなくわかりますよね。

最近の医学生や研修医の先生はFP持ってる、または興味あるという人も多いと思いますが、実はFPも民間資格にすぎず、閉じた資格です。

でも、資産の相談するとして、「自称・お金に詳しいおじさん」とFPのおじさんだったらさすがにFPのほうに相談するでしょう。両方タダならまだしも、相談にお金がかかるならなおさら。これと同じような感覚ですよね。

②は、ある程度業界で有名な先生に、診療や手術もしてもらうけど、若手医師の指導をしてもらう状態。診療は同じ値段しかとれないけど、若手が育成できるということはpricelessなうえ「あの先生に教えてもらえるなら」ということで就職希望者が増える可能性もある。

民間病院にとって人材の確保というのはものすごくコストがかかるもので、1人医者を採用するのに300-400万以上かかるということは当たり前です(いつかこのへんについても書きたい)。ということで、人材が勝手に応募してきてくれるなら病院にとってすごい得なので、それなりのインセンティブが発生するという仕組みです。もちろん、医者が教えてもらいたいと思えるような先生なら集患効果もあるでしょうし。

実利としては多分③が一番大きいでしょう。なんでかっていうと自分自身で利益を直接享受できるからです。病院という組織に薄められてない。

ただし、データがあるわけじゃないですが、正直専門医の有無が絶対的な集患の差にはならないと思います。

世の中の人はけっこう適当です。マウスシールドとかしてるんですよ?

専門医かどうかを気にする患者さんもいますが、正直医者が思ってるより少ないです。

極端な話、みんな駅から遠いマジメな専門医より、駅前にあってホームページがきれいな謎の医者にかかるんです。そういうもんです。

専門医メンテする努力よりHPのSEOを努力するほうがよっぽど集患と利益につながりやすくなってしまっています。

また、自分のHPに載せるのは何でもいいですが、広告(駅の看板など。つまりHPと違いわざわざそれを見に来てなくても目に入るもの)に載せてよい専門医は医療法により限定されているので気を付けて下さい。

医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について

さて、診療報酬に影響したり、もっていないとできない業務がある珍しい専門医を列挙します。

放射線科診断専門医

放射線科専門医をとってからさらに研修すると放射線科診断専門医になれるそうです。

この専門医を持っている、または専ら画像診断を担当した経験を10年以上有する場合、基準を満たした施設で常勤していれば画像診断管理加算がとれます。これは業務独占というより必置に近いかなと思いますが、専門医資格が診療報酬に直結している例です。

こういうのは診療報酬点数表というのがあってそれに載っているんですが、上記のページを読んでも全然「専門医」という単語が登場しないので意味不明だと思います。「関係学会から示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されているものに限る」という部分が放射線科診断専門医を指すんですが、なぜかこういう文書とか法律とかは具体的な名称を挙げずこんな書き方ばっかりです。具体的な解釈は通達などで示される、という感じで、これを全部追っていると頭がおかしくなってきますんで、この記事では診療報酬点数表や通達については以下省略します。

この診療報酬加算の影響もあってかかどうかはわかりませんが、放射線診断科で自力就活するなら診断専門医が望ましく、非常勤バイトや遠隔読影の仕事ではほぼ必須とのことです。

あくまで各社や各病院の決まりなので全国統一ではないですが、下記の遠隔読影の募集を見るとなんとなく雰囲気がわかります。

読影医の募集について - ドクターネット

真ん中あたりにある表を見てください。診断専門医は放射線科専門医でもあるので、もっともオールマイティに読んでいいことになります。

神経内科専門医/脳神経外科専門医

これ自分も精神科で神経診察のマネみたいなのをする立場にあるにも関わらず知らなかったんですが、これらのどちらかを持っていると

神経学的検査(いわゆる神経チャートを埋める、全身の神経診察)で500点 という加算がとれます。

これかなり珍しいことで、さっきの例でいうとベテラン板前の寿司を高く売ってよい、という異例の措置です。

https://www.neurology-jp.org/news/news_20080820_01.html

日本神経学会もよほど嬉しかったようでHPにも「悲願」と書いてありました。

ただ、これ相当時間かけて5000円ですし、自分で開業する場合でないとあまりメリットがなさそう。また、今後専門医とる人にとっては神経内科は2階部分扱いなのでちょっと大変かなと思います。

精神科専門医

精神科専門医だとリタリン/コンサータ・ビバンセのような依存性のある薬、

クロザリルのような特殊な薬が処方できます。

正確に言うと専門医だから処方できるのではなく、それぞれの薬の流通委員会に登録して処方ができる登録医になるための要件の一つに「精神科専門医である」ことが挙げられております。それぞれ他の専門医でも代用はできるんですが、精神科専門医が一番共通してる感じです。

また、ベンゾジアゼピン系薬(デパスとかレンドルミン)を種類出しすぎたり、長期に出しすぎたりすると診療報酬が減額になっちゃうんですが、精神科専門医かつ専用のeラーニングを受けていると減額にならないという、ややトリッキーなメリットもあります。

ちなみにコンサータの登録要件が一番面倒です。

https://www.38-8931.com/pharma-labo/column/study/concerta.php

精神科の処方に関して言うとセリンクロというアルコール依存症専用の治療薬を処方するために「アルコール依存症臨床医等研修」を受ける必要がある、とかそういうのもあるんですが、ちょっと範囲が狭すぎるので割愛してます。

自分がもともと精神科なんでちょっと詳しさが偏ってしまってるかもしれません。他の科の専門医でもそういう処方に関するメリットがあるよ、というのがあればぜひ教えて下さい。

認知症学会 認知症専門医/老年精神医学会 専門医

これ結局どっちも認知症関係の専門医で今後は2階部分扱いなんですが、「認知症疾患医療センター」という基準を満たす施設だといろいろ診療報酬加算がとれて、その施設基準ではどっちかの専門医(あるいは5年以上主に認知症をやってきた認定のある医師)を置かなければいけないことになっています。つまり必置系です。これもわりと珍しいと思います。

放射線科診断専門医でも同じような表現が出てきたんですが、専門医を持ってなくても「〇年以上〇〇に専ら関わってきた医師」みたいな感じでもできるという記載があることが多いです。ただ、これ凄く曖昧なのと、証明をするのがかなり面倒くさく、結局専門医でないとなかなか認定が難しい時があるという事情はあります。

これだけ?マジで?

いくらなんでも専門医で診療報酬や必置に関わるものは本当にこんなに少ないの? と思いますよね。

多分、もし診療報酬になにか加算がとれる場合は各学会が結構それを強調するはず。それで専門医を目指す人が増えれば会員増にもなってメリットが大きいので。だから、全然学会のHPに載っていない時点でもう本当にこれしかないんじゃないかなと思ってはいます。

もちろん学会HPだけではなくて診療報酬点数表など見ながら色々調べてみたんですが、ちょっとこれ以上は自分には見つけられませんでした。もし各科の先生で、他にもうちの科でこういうのがあるよ、というご指摘があればぜひ教えてください。改訂していきたいと思います。

■研修会や講習を受ける系

専門医をとるためには年単位での研修が必要だし、更新も必要です。(この部分を書いている今日は2021/1/31ですが、ちょうど数日前に「機構専門医の更新に、医師不足地域での1年間の勤務義務付けを検討」みたいな記事が出て騒ぎになってるところです)

実は診療報酬の加算や必置には、専門医じゃなくて、特定の研修を受ける(ふつう1~2日くらい)ことが要件になっているものがけっこう多いんです。これは一部の受講のために経験や資格を要する研修を除けば医師免許を持ってればわりと受けられますし、グループワークや実習はあるにしても基本は短期間の座学なので専門医よりだいぶ効率がいいんじゃないかと思います。しかも専門医と違って更新もいりません。

緩和ケア研修会

これ研修医の先生だとすでに受けた(受けさせられた)人もいるかもしれません。各病院が開く、厚労省の指針に従って行われる研修(2日間)を修了すると、がんの緩和に関するいろいろな加算がつきます。

↑これの7P見て下さい。今まで紹介した、専門医でチョロチョロ付く加算に比べて明らかに多い感じがしませんか?

必置の要素もあるし、しかも入院料など病棟の入院患者さん全体に加算できるものが多い。受けた先生は「研修だるい」と思ったかもしれませんが結構意味があるんですよね。修了証捨てたりしてませんか?取っておきましょう。

ややこしいんですが、悪性腫瘍が少ない循環器領域も末期心不全に対する緩和ケアというのがあって、その加算もこの研修を受けるか、あるいは日本心不全学会 心不全緩和ケアトレーニングコース(HEPT)を受けることで算定できるようです。

緩和ケア指導者研修会

これは何かというと、上の「緩和ケア研修会」で企画責任者になるための研修です。

研修としてはかなりマイナーな部類だとは思いますが、実はがん連携拠点病院では定期的に緩和ケア研修会を開かないといけないので、ちょっと必置要素があるかなという感じです。

回復期リハビリテーション病棟専従医師研修会

病院によっては回復期リハビリテーション病棟というリハビリをする病棟があり、その病棟で「体制強化加算」という加算をとるために、リハビリ医療に3年以上経験があって、かつこの研修を受けた医師が専従で勤務する必要があります。つまり必置です。

驚いたのは、こういう「〇〇研修修了」を応募の要件にする医師求人ってほとんどないんですが、この回復期リハビリテーション病棟専従医師研修についてはたくさん出てきます。

https://www.recruit-dc.co.jp/job_jokin_dept33/pref14/job_id_JOB422545/

https://dr-ar-navi.jp/job/id:1019506

https://www.doctor-vision.com/search_full/all/all/id_231330

経験を要するという部分はありますが、専門医ではなくこの研修受講が求人の直接の要件になっている、っていう点でかなり注目すべきなのかなと思っています。

補聴器適合判定医師研修

耳鼻科でやる「補聴器適合検査」の点数をとるための研修。これは耳鼻咽喉科医でないと受講できない、しかも4日間と結構大変そうですね…

でも耳鼻科専門医が要件にはなっていない点に注目で、耳鼻科を名乗っていればいいみたいですね。

PET研修セミナー/PET核医学認定医

これは要はPETやる施設の要件に「核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上いること」というものが含まれてて、その「所定の研修」がこれのようです。つまり、必置系です。

このセミナーを受けるとPET核医学認定医となります。

これも核医学の経験3年以上が必要ということですが、核医学専門医を更新するとPET核医学認定医も自動で更新されるそうです。

ただし核医学専門医が要件ではないため、PETの方だけ単独で取得更新維持することも一応可能とのこと。

認知症サポート医

さっき認知症の専門医が出てきたあとにこれは何だ、という感じだと思いますが、これは厚労省が長寿医療研究センターに委託してる2日間の研修で、これを受けると

「認知症患者の診療に習熟しており、かかりつけ医への助言や支援を行い、専門医療機関や市町村等との連携の推進役となるための研修を修了した医師」という扱いになれます。診療報酬としては認知症療養指導料、認知症サポート指導料、などに関係してます。

これは医師ならだれでも受けられます。正直、認知症診療に習熟している必要もなさそうです。麻酔科の先生とか受けてますし、たぶん初期研修医でも受けられるはずです。認知症関連の資格が各学会で乱立している中で、今のところ唯一厚労省のお墨付きのものがこれです。研修医でも受けられるという点もあわせて注目です。

オンライン診療研修/緊急避妊薬研修

いま普通に各科でオンライン診療やってると思いますが、本来オンライン診療やる医師はオンライン診療研修受けてないといけません。

オンライン診療の研修なのでオンラインで受けられます。素晴らしい。今までの役所なら、オンライン診療の研修を実地集合で行うみたいなバカなこと平気でやっていたので、これは大きな進歩です。

今はあくまでCOVID-19流行のために、暫定的に「研修受けてない医師がオンライン診療してもいいよ」という状態になっているだけです。しかも令和3年3月までに受けてねということになっているので受けてない人は早めに受けましょう。こちらがわかりやすかったです

CLINICS - オンライン診療の実施には研修受講が必須?

この研修も、初期研修医でも問題なく受けられるはずです。

のちのち要件が面倒になっていく可能性があるので、3月までに受けちゃうのがいいと思います。

傾向に気づきましたか

こういう研修、特に緩和ケア研修会、認知症サポート医、オンライン診療研修あたりは、最長2日、オンライン診療研修に至ってはeラーニングの試験受かれば理論上は分単位で取れるわりに保険点数や診療行為に直結していて明らかにリターンがでかめだとと思いませんか。

比べるのもなんだが、何年も研修して試験も受けて取る神経内科専門医の神経学的診察500点と比べると明らかにコストパフォーマンスが良すぎる。

つまり、厚労省は診療報酬を決めるときに、自分たちが直々に関わってる研修・資格を優遇しているわけです。そりゃ当然で、大事な診療報酬を左右する要件は自分たちで管理していたいということです。

あと民間団体だと好き勝手に資格を発行できちゃうけど、厚労省が管理していさえすれば政策に合わせて人数や難易度も簡単にコントロールできちゃう。そんなおいしい部分を手放すわけがない、ってことです。

これは今後も原則になってくるので覚えておきましょう。

■これも資格なんですか?

本人たちも知らないうちに診療報酬加算されてたり、独占業務が増えてる資格?というのが意外とあります。

臨床研修医

臨床研修医がいる臨床研修病院は、入院患者に対して入院初日だけ臨床研修病院入院診療加算(40点)がとれます。

400円ですけど、入院患者全員にとれる(はず)なんで年間で言ったらけっこうな額ですよ。研修医の先生は、研修医室で寝てるだけでも、自宅でゲームしているだけでも、毎日病院に診療報酬を加算する大仕事を成し遂げていることになります。胸を張りましょう。

一応これは診療報酬点数表も貼っておきます。

https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a204-2.html

保険医

いつのまにか病院の事務方が申請や手続きをやっちゃうので把握していない人も多いんですが、保険診療をやっている以上みなさん保険医登録しています。

正確には「保険医療機関」で「保険医」が診療をすることで初めて保険診療が成り立ちます。医師免許があればだれでも登録できます。

結構、「臨床研修2年間終わらないと保険医登録できない」って都市伝説を信じてる人がいて、出処がわからないんですが未だにそう思っている研修医や、下手すると指導医をたまに見ます。

事務方がいつの間にか登録してるだけです。研修医が保険医登録できなかったら、研修病院で研修医がやった医療行為が全部自費診療になっちゃって大変なことになります。

よって、研修ドロップしたら保険医とれない、みたい話も大ウソなので安心してください。(ただし診療ができるかはまた別の問題、次項参照)

むしろ気を付けるべきは保険医取り消し処分でしょう。不正請求すると2年くらい取り消しになってしまって、その間保険診療ができません。自費診療しかできなくなるので、開業医なら閉院、勤務医なら退職やむなしです。厳に気を付けましょう。

勤務地変わったときの手続きも忘れないように。これも病院だったら事務がやってくれるけども。

臨床研修修了登録

2年間の臨床研修を修了したら、それを厚労省の医籍に登録してもらいます。修了しただけではだめで、ちゃんと登録しないと意味がない(登録証がもらえない)ので注意。

これで法律上どうなるかというと、病院や診療所の開設者・管理者になることができます。平たくいうと、院長になれると。じゃあ開業するつもりはないから臨床研修しないor初期研修ドロップでいいわ、という話が成り立ちそうな気がしますが

医師法 第16条の2 第1項

診療に従事しようとする医師は、2年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。

医師法でこのように「診療やるつもりなら臨床研修やらなきゃダメ」と言われてしまっているので、修了しないでバイトするのは非常にまずいということになります。

「診療」の定義があいまいだから健康診断とかならいいんじゃないかという感じ多少するんですが、

なお、この「診療」には、(略)健診又は検診の場において医業を行う場合も含まれるものであること。

と、しっかりここも塞がれてしまっています。

実際は医師免許は確認しても臨床研修修了登録証は確認しないバイト先が多いんで、まぁやろうと思えばできてしまうと思うんですが、法令違反になるのでやめてください。また、医師バイト求人サイトに登録するときに、提出を求められると思います。

よって、もう臨床研修修了登録は「バイトするための資格」と割り切って、なんとか初期研修は終わらすしかない。

休みまくっても、1年空いても、途中で病院変わっても、なんでもいいんです、終わらせさえすれば。

ちなみに平成16年3月以前に医師免許をすでに持っていた人は、臨床研修してなくても、修了したものとして扱われることになっています。

今書いてて思ったんですが、もしかしたら産業医は臨床研修修了してなくても出来るかもしれない。

(もちろん実務的にできるかどうかじゃなくて、法令的、RTA的な話です)

識者のご意見お待ちしております。

臨床研修指導医講習会

これは… 臨床研修病院は、研修医の指導のために、これを受けた医者で臨床経験7年以上の人を置かないといけないんです。必置といえば必置なんですが、これこそ病院に取りに行かされる資格の代表みたいなもので、持っていることで仕事が増えることはあれど、実利はあまりないのでは…

教えるのが好きなんだ!という人も別にこれを持ってなきゃ教えてはいけないというわけではなく、科で一人持っていればいい、みたいな扱いなので持っているメリットは正直ないかと。

2020年は仕方ありませんがほぼ中止だったみたいですね。これ、新しい人がとってくれないと抜けられないんだよな…

博士(医学)

博士ってそもそも学位なので資格じゃないし、当然ながら診療報酬にもなんにも関与してないし、名刺にPhDって書けるくらいしかメリットないんじゃないのと思われていますが、実際まあそうです。

しかしなぜここに載せたかというと、大学である程度以上のポストにつくための資格、でかい病院の部長職とかになるための資格、というとらえ方があるからです。言い方を変えれば、大学のポストとでかい病院の偉い人は博士の業務独占。将来的にそういうのを目指したいのであれば取得を避けるわけにはいかないでしょう。

そういうの目指してる人がこれ読んでるとは思えませんが。

最近は論文博士はとりにくくなってるので大学院で学費を払いつつ何年か頑張る必要があります。しかし、高みを目指してる人にはそんなの屁でもないですよね?

ちなみに1991年以降は「医学博士」という学位は授与されてないはずです。最近学位をとった人で医学博士をとったといっていたら間違い。博士(医学)です。ニセ医者チェックにも使えるかも… もちろん、一般人に説明するときに面倒くさいから医学博士と呼んでしまうこともたくさんあると思いますが。

Wikipedia - 博士(医学)

■産業医系

産業医は医者が取る資格の中では極めて開いている資格というか、そもそも診療報酬とか病院に必置とかそういうケチな話じゃなく、医療機関を飛び出したところが業務範囲なので、そういう意味でかなり異色です。

ただし、ややこしいんですが「産業医」という資格は本当はなくて、労働安全衛生法令で「こういう要件を満たしたら産業医やっていいよ」と決められているので、その要件の一つ一つが実質的に「産業医資格」のようなものだと言えるでしょう。

自分の前のnote

2.産業医は労コン取って意味あるのかという闇

と完全に内容被ってしまいますが、

産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。

(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者

(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者

(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

ということになっています。

具体的には下記のどれかになります。

日本医師会認定産業医

産業医研修会で50単位集めて日本医師会認定産業医を申請する。上の表でいうと(1)にあたります。

これ一番普通の方法ですね。地元や近郊で開かれている産業医研修会をコツコツ回って集めてもいいし、短期集中講座(各大学でやっています、有名なのが産業医大で夏やるもの)で一気に50単位集めてもどちらでもいいです。

ただしコツコツ集めるの結構大変なので注意してください。

研修医でも受けられます。まだ医師免許持ってないとさすがにダメです。

自分、5年生の時に産業医大に問い合わせたらダメだって言われました。

50単位集めてからなるべく速やかに申請するべきですが(ガイドラインや法の改正とかあるし)、申請して認定産業医になった瞬間5年ごとの更新のカウントダウンが始まってしまうということで、最後の単位を取っても申請せず、産業医の仕事が見つかるか、単位の有効期限である5年が経つギリギリになってから申請する人が結構います。ガチ産業医の方々に怒られそうなのでこの方法は推奨しません。

注意点が一つ。単位を集めたら(日本医師会なんで)都道府県の医師会に申請して認定産業医の証書をもらうんですが、申請締め切りが細かく区切られているのでタイミングが悪いとかなり待つことも有り得ます。

研修会の時期によっては4月から産業医の仕事決まってたのに間に合わない、とかありますんで、受講は計画的に…

産業医学基本講座

これ、集中講座と混同している方もいますが全く別物です。

https://www.uoeh-u.ac.jp/medical/training/course.htm

産業医学ディプロマと呼ばれているもので、これを修了すると自動的に産業医です。これも上の表でいうと(1)になります。

これ結構おすすめです。おすすめとかいって、自分受けてないんですが。

自分は産業医は関東の大学で集中講座を受けて取ったんですけど、研修医時代に戻れるなら、こっちを受けて取りたかったなと思ってます。

普通の産業医研修会と違って、受けに来ている人が少数精鋭っていうか、モチベーションが高い人しかいないので、そのあとも仲良くできるかもしれないそうです。産業医ってつながりが大事なんで。

産業医科大学医学部を卒業する

これ今読んでもどうにもならない話だと思いますが、産業医大卒の先生は卒業と同時に産業医です。上の表の(2)です。

労働衛生コンサルタント(保健衛生)

はい出ました労コン。

この資格自体は医師でなくても取れる資格ですが、

医師かつ労働衛生コンサルタントだと産業医ができます。上の表の(3)です。

詳しくは 2.産業医は労コン取って意味あるのかという闇

をご覧ください。

労働衛生コンサルタントは国家資格だけど、業務独占ではありません。

必置も特にありません。

自分の結論としては、実利を得ようとして受ける感じの資格ではないかな、と思います。

大学で労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、講師になる

は省略しますよさすがに。

■厚労省や都道府県など行政機関が認める資格

最後の分類です。

平たく言えば国家資格系の事です。

業務独占資格#厚生労働省 - Wikipedia

たいがいはここに載っていますが、厚労省が管轄してないものもあります。

原則から言えば、民間団体が絡んでないので厚労省としても何らかの特権を与えがちです。メリットは大小の差はありますが。

保健所長

2020年~21年にかけて、明らかに普段よりも「保健所」という単語を聞くことが多くなりました。大変な業務を日々本当にお疲れ様です。

保健所の所長は基本は医師がなりますが、医師ならそのままなれるわけではなく

地域保健法施行令

第四条 保健所の所長は、医師であつて、次の各号のいずれかに該当する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。

一 三年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者

二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者

三 厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者

と決められています。

保健所長資格について - 全国保健所長会

二 の養成訓練課程とは

【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野-分割前期(基礎) - 国立保健医療科学院

などのことで、

三 は、海外の大学でMPH取得などの事を実質的に指しているようです。

これらの要件のどれかを満たして保健所長になった場合、管理職手当がつくようです。が、管理職でない職員に比べると時間外手当がつかなく(つけづらく)なったりと、結局収支としてどうなのかは何とも言えないかもしれません。(極めてリアルなお話ありがとうございました)

麻薬施用者免許/麻薬管理者免許

都道府県が認定。これは医師にとってはほぼ「麻薬を処方するための資格」で、病院にとらされてる系資格ですね。仕事が増えさえすれど減らないし、麻薬施用者免許手当なんて聞いたことないので実利は少ないかもしれません。

ただ、処方する度にいちいち施用者の先生呼ぶのなんて申し訳ないし面倒くさいので、処方の機会がたまにあるなら進んで申請するのも手です。

自分は研修医のとき、病院と交渉して申請してもらいました。

麻薬が自由販売されるような世の中になったら最強の資格かもしれませんが、日本がまともな国家である限りは実利が出ない資格でしょう。というか、実利が出てはいけない資格とも言えます。

航空身体検査指定医

これは医師関連の資格では珍しく、国土交通省が管理している資格。

航空法で、パイロットは定期的に指定医療機関でこの指定医を持っている医師の身体検査を受けなければいけないと決められてます。

航空会社と契約している健診センターや、航空会社内にある診療所の医師が取得していることが多いというか、指定医療機関に所属する医師でないと指定が受けられないようです。

通常の健康診断は医師免許持って(臨床研修終わって)いれば誰でもできますが、こちらはかなり範囲が狭くなります。実利があるかどうかというと…なんですが(自分が院長だったらあるかもね)、飛行機好きな人とかはチャンスがあれば取得してもいいのかなと思います。

だって「航空」って名前がついてる資格なんてかっこいいじゃないですか…

難病指定医/協力難病指定医

都道府県が指定。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/shiteii/shinsei.html#cmsA81B6

5年~臨床経験があって、専門医資格(≒機構でいう1階部分のもの全てで、精神科とかも含む)があれば申請のみ、なければ研修をうければ取れます。

これがあると、指定難病の人が医療費の助成を受給するために必要な診断書を作れます。(協力難病指定医は新規には診断書を作れず、更新の時だけ作れる)

注意しないといけないのは指定難病ならすべて助成してもらえるわけではなくて、重症度の基準があること。わかりやすいのだと、パーキンソン病だとYahl3度以上、とか、そういうのがあります。

面白いのは、

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/shiteii/shinsei.files/191029guidebook.pdf

これのP16を見ると、

(難病)指定医については、制度上、指定医が臨床調査個人票を記載できる指定難病を制限する規定は設けられていない。しかしながら、指定医は通常自らの専門に従い十分に診断可能な疾病の診断を行うこととなる。

と書いてあるので、専門外の疾患の診断書を書いてしまってもいいということになる。もちろん倫理的にダメですが、法令的には精神科医が難病指定医をとって、心臓の超レア難病の診断書を書いてしまってもいいと…

実利は…

難病指定医一覧 東京都

こうやって医療機関を含め一覧が公開されてますから、やはり開業だと多少はあるのかもしれませんね。また、ある疾患を専門にうたっていて、その疾患が指定難病なら、とらないわけにはいかないでしょう。

母体保護法指定医

都道府県医師会が指定。民間団体じゃんか。ただ、根拠法があるので国家資格といっていいと思います。

これは人工妊娠中絶ができる資格ということになります。

産婦人科の研修3年以上か産婦人科専門医持ってないと申請できません。

これは実利というかそういうのあるんですかねぇ、ちょっと言及しにくいですね…ギネの先生で詳しい方いたら教えてください。

身体障害者福祉法第15条指定医

都道府県知事が指定。これは身体障害者手帳の診断書を書くための資格です。

これ難病指定医と違うのが、科ごとに書ける障害の分類が決められてること。

身体障害者福祉法第15条指定医の指定 - 千葉県

この表に載っている通り、例えば肝臓機能障害なら内科、消化器科、小児科、外科、小児外科しか書けない、などと決まっています。難病指定医がなんでも書いていいのに比べると理に適ってる感じはします。

これも実利は…どうでしょうねぇ。難病指定医と同じような感じなんじゃないかと思います。

あとこれの審査結構厳しいみたいで、ちゃんとその科での経験がしっかりないと落ちます。(不合格通知みたいなの見たことあります)

小児慢性特定疾病指定医

記事を公開してから情報を頂いて追加しました(21.2.4)。

ありがとうございます。

小児慢性特定疾病という、指定難病の18歳未満バージョンのようなものがあって(対象疾病も重なっている)、その医療費助成のための意見書をかける都道府県知事が指定する指定医です。

こちらも難病指定医と同じく、機構でいう1階部分ならなんの専門医を持っていても申請できるらしい。小児科である必要もない。

専門医持っていなくても、研修医含めて臨床経験が5年あれば、オンラインでeラーニングの研修を受けても指定医になれるようです。

小児慢性特定疾病指定医研修サイト

かなり進んだ仕組みになっているし、お金もかからないように見えます。

何科でも申請できるので申請しても良いと思いますが

頂いた情報によると給料などへの反映は特にないそうです。

指定難病と小児慢性特定疾病両方に指定されている疾患の場合、18歳未満であれば小児慢性のほうで申請して助成を受けたほうが自己負担額が少なくなるそうです。せっかくなので雑学として持っていてもよいのでは。

麻酔科標榜医

厚労省が認定。医師免許取っちゃったら何科を標榜しても自由なところ、麻酔科だけは自由に標榜できないようになっていますが、この認定がある人のみ標榜できます。

「麻酔をかけてよい資格」ではないので注意。(麻酔科を回る研修医も普通に麻酔かけてますよね)

総合病院だとよく病院の入り口に「循環器内科 呼吸器内科 腎臓内科 消化器外科 脳神経外科…」とか、科の一覧が書いてある看板があって、麻酔科だけ「麻酔科(山田太郎)」みたいに、なんか麻酔科の部長のフルネームがバーンと書いてある時がありますよね。

学生の時は「麻酔科の部長はなんて自己顕示欲が強いんだ」と思っちゃったりしてたのですが、あれは実は麻酔科を標榜するから標榜医の氏名を書かなきゃならん、という事だったわけです。

そもそもなんで麻酔科だけは自由に標榜してはいけなくなったのかという疑問がありますが、どうも、まだ麻酔科医が少なくて、自科麻酔をかなりやっていた時代にそのルーツは遡るようです。

↓この記事勉強になりました。

麻酔科標榜医制度が廃止になる? - 札医通信

麻酔科標榜医をとるには麻酔を2年以上やらないといけませんが、それ自体が麻酔のお墨付き、というような時代の名残なわけですね。

標榜医の実利ですが、必置要素はあり、「名乗れる」という点でのみ独占要素もあるものの、だからといって持ってなきゃ麻酔をかけちゃいけないわけではないので、実利は正直ないと思います。

先述したように、これが自分が麻酔科には行かなかった理由の一つです。

死体解剖資格

厚労大臣が認定。これは病理解剖や系統解剖を行うのに必要な資格で、実は医師じゃなくても取れる。(監察医務院とかでは医師じゃない人も解剖の仕事をしているようです)

よって病理の先生や、もちろん解剖の先生などはほぼ全員持っているものですが、実は司法解剖や行政解剖は根拠法が違うので死体解剖資格がなくてもできる… ような気がします。実際はやる人は全員持っていると思うのですが。

すぐ取れるわけじゃなくて指導者のもとで何年以上何例以上のような要件がありますが、

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188809_00003.html

この認定状況を見ても、条件さえ満たせば医師ならほぼ全員取れてるようです。

あれ、学生の時解剖実習したけどこんな資格取ってないぞ、という疑問も出てきますが、あれは指導者が持っていてちゃんと指導の元でやるならいい、という通達があるようです。

だから、解剖実習でちゃんと指導しない教員がいたら法律違反かも。

実利…実利というか、病理の先生だと持ってないと一人で仕事できないというものなので、あまりないかもしれません。昔は他院に病理解剖しにいくオンコールみたいなバイトがあったと聞いてますが、今もそういうのあるんですかね…?

ただ、自分もぜんぜん詳しくありませんが、世の中には解剖で開業というベールに包まれた超ニッチな仕事があり、あくまで噂ですが、いろんな開業医の中でもトップクラスの収入という話があります。噂です。

精神保健指定医

厚生労働大臣指定。法律に基づいて精神科の患者さんに強制入院してもらったり、拘束・隔離したりできる資格。これは有名だし国試にも出ているので皆さんある程度は知っているでしょう。

精神科での3年以上の経験と、レポートの提出、口頭試問(最近増えた)などが必要で、レポートに必要な症例がとれるかが多少ガチャ要素もあるため、取得難易度はそこそこ高めです。

しかしこの表をご覧ください。

医師の配置や技術が要件となっている診療報酬項目(厚生労働省)

2009年の資料でだいぶ古いんですが、ばーっと見ると今まで紹介した資格や認定がちらほら出ていることに気づきます。

この表を「精神保健指定医」で検索すると13件も引っ掛かる。

診療報酬や必置となっている項目数としては他の資格よりぶっちぎりに多いです。もちろんこの表は10年以上前のなので、廃止になった項目もありますが、そもそも他科の専門医が登場しないような状態なのにぶっちぎりの10件以上です。

とくに必置要件が厳しく、精神科急性期病棟や精神科療養病棟には必ず精神保健指定医(病棟に専属!)が必要です。そもそも、医療保護入院などが精神保健指定医でないと行えないので、入院治療をやっている精神科には(任意入院しか受けない病院以外は)絶対に指定医が必要になります。

ということで精神科病棟がある病院、特に精神科単科の病院は指定医を求めがちです。

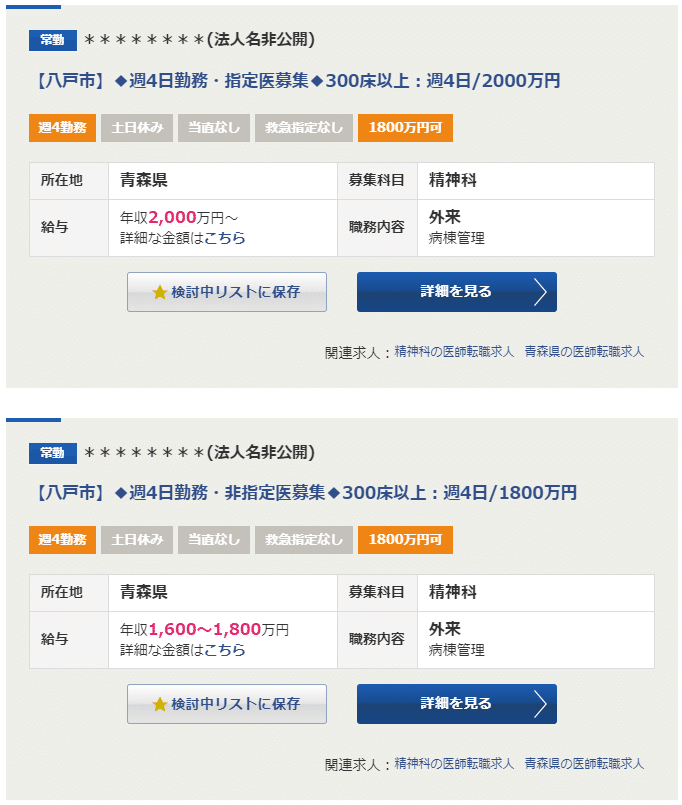

求人でも異例の「指定なら年収アップと明示」があります。

求人サイトって、だいたい専門医だと「〇〇科専門医優遇、1200万円~1600万円可!」みたいな書き方が多くて、結局専門医持ってたら上がるのかどうかはっきりしないことが多いんですが(ちなみにこういう場合、なんだかんだ言って1200ちょいで提示されがちです)

この2つは明らかに同じ病院ですけれど指定医と非指定医で年収が違います。このように、はっきりした年収ギャップが出てくる点でも精神保健指定医は異例の資格といえるかもしれません。

専門医機構がクソすぎるし専門医更新やめようか、みたいな話の時も、精神科医があんまり参加してこないのはこの辺に理由があります。指定医があるから専門医は別にいらねーし、と考えている精神科医が多いのです。

しかし本当にそれでいいんでしょうか?

これ以上は精神科の内容に偏りすぎるので、後日別の記事を書くかもしれません。

精神保健判定医

判定医は、精神保健指定医になって5年以上経つ人がさらに講習等受けるとなれるもので、医療観察法に関わる判定が可能になります。

実利は… 医療観察法鑑定入院(犯罪してしまった患者さんが医療観察法の正式な入院をするべきかどうかを鑑定するための入院)で鑑定医をしたりすると、国からお金がもらえます。

これちょっとだけ補足があって、最後の㊙まめ知識に記載します

■もう一度、医師免許に立ち返る

いろんな認定・資格をたくさん見てきましたが、

今まで出てきた中で一番強い医師免許関係の認定・資格はなんでしょうか?

ひっかけクイズみたいですが、医師免許です。

明らかに絶対に医師免許です。

正確には「臨床研修修了登録をした医師免許」になりますが、こんなに(良い意味で)ムチャクチャな資格はありません。

日本の医師免許はムチャクチャなのです。

海外での、医師免許と専門医の関係について

アメリカをはじめとした海外先進国では、医師免許・標榜・専門医の関係がだいぶ日本とは異なります。

海外の医師養成(前編)DOCTOR-ASE

海外の専門医制度 (社)日本専門医制評価・認定機構理事 八木 聰明

アメリカにおける医師免許と専門医制度

健保連海外医療保障 No.112 2016年12月

どちらも古めの資料ですが、各国の専門医制度がコンサイスにまとまっています。

ごく簡単に要約すると、(これも間違ってたらすみません)

アメリカ → 専門医をとらないと、その科の診療行為をする保険医として保険会社がまず登録してくれないので、実質的に診療がほぼできない

イギリス→ 国試はないが、一般医の研修あるいは専門医の研修を終えて、どちらかの認定試験に合格してからでないと独立した診療ができない

ドイツ→ 専門医をとっていないと、その専門医ごとに規定された診療行為をやっても診療報酬が支払われない(やってもいいけどお金が入らない状態)

韓国 → 日本に結構近く、標榜に制限はない。専門医によるメリットも直接はないが、専門医が国家認定。

という感じで、多くの国では専門医とらないと大分苦しそうです。専門医とるメリットがあるというより、とらないデメリットがでかそう。

韓国は日本の制度とかなり似ているので別として、

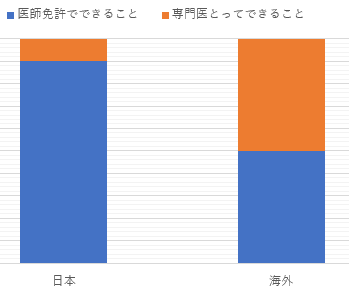

日本と海外の、医師免許でできることと、専門医とってできるようになることの比率を図にすると

こんなイメージになりますね。あくまでイメージなので適当です。まあ合計が同じじゃないんじゃないかという話もありますが、そのへんもご了承を。

さっき日本の医師免許はムチャクチャだと言ったのは、こういうことです。海外に比べると、医師免許単独でできる範囲が大きすぎ。だから3年目開業とか、全然やったことないのに〇〇科を名乗るとか、そういうことができてしまうわけです。

患者さんや医療経済にとっては良くない制度かもしれませんが、資格所持者からすれば都合がいい、ということになります。

結局、この記事で長々と列挙してきた資格や認定も、上の図でいったらオレンジ色の部分の話でしかないんで、医師免許の青い部分に比べたらとってもチマチマしています。

なんで医師免許が他業界の人から羨ましがられることがあるのか、といったらみんな青い部分のメリットを感じているから。

なんだけど、実際に自分自身が医学部に入ったり医師免許を取ったりすると、周りにいる人はみんな青い部分を持っていることになるので、その大きさに気が付かなくなってきます。そして、オレンジ色の部分をどうにか足してまわりと差別化を図らずにはいられなくなる、ということなのかなぁ… と思っています。

■じゃあ、やっぱり専門医は…

冒頭に書いたように、専門医要るとか要らないとかについてアドバイスするつもりはありません。

もし、現状の制度がずっと続いていき絶対に変わらないなら、今までのお話しに基づいて、自分は専門医は多大なコストや自己犠牲と引き換えにまで取得するものではないと言い切ると思います。

ただし現実にそんなことはなく、制度というものは改められていくものだし、それは資格をもって仕事をする以上はずっと付き合っていかなければならないことです。

はっきり言って、専門医機構も厚労省の出先機関だし、全ては厚労省の思惑次第だと言えます。

国は、国全体の利益となる方に制度を調整していきます。これは当然のことです。今までだって、足りない科があればそこの診療報酬をあげ、足りてきたら減らす、というようなことをずっと繰り返してきたわけです。

いわば、国が胴元のカジノで自分たちがプレイさせられているだけです。絶対に胴元が儲かるようになっている。客の間で勝った負けたはあるかもしれないが、最終的に胴元が持っていきます。胴元はそれを実現するためには都合のいいルール調整でも何でもします。

今後制度がどのようになるのかは全く予想ができません。ただ、専門医制度がある程度国のお墨付きのものになれば、専門医の有無を診療報酬に反映させることが簡単になり、すると様々な調整が国にとってはもっとやりやすくなっていくわけです。

医療全体に対するニーズというものはそんなにすぐに変わるもんじゃありませんので、上の図でいうとグラフの合計量は変わりません。

その状態で、専門医をとらせるメリット、つまりオレンジの部分が大きくなるようにするには…

青い部分を削るしかないですよね。つまり、医師免許だけでできることを少なくして、海外の制度に近づける。

日本の今後の専門医制度が、アメリカなどを参考にしていくことは想像に難くありません。ゼロから作るよりはその方がやりやすいし、そもそも専門医機構という存在を作ったこと自体が海外の制度にある程度倣っていると言ってもいい。

上記はあくまで自分の妄想です。今後どうなっていくかは全くわかりませんし、外れてもまったく責任とれませんので「予想」ではありません。

資格は早めに取ったもん勝ち

だいたい国家資格でも民間資格でも、資格は早めに取った人が絶対に強い。特に業務独占の場合は人が増えるほどパイが少なくなるわけだから、先に取るに越したことはない。

それだけじゃなくて、後にとるとだんだん同じ資格でもやっていい範囲が少なくなってくるんです。

代表的なのが運転免許。あれ、大昔は普通車の免許とったら何でもかんでも運転できたんですよ。大型トラックでも。

その後法改正があり免許が分かれたわけですが、すでにトラック乗って仕事している人もいるので、それまでに免許を取っていた人はもうそのままでいい、ということになったわけです。既得権益です。今もだんだん範囲が狭くなっていって、例えば自分が持っている免許は「中型は8tまで可」という記載になっています。これ、今普通の免許をとった人に比べると、8tまで運転できるという点が「早めに取ったもん勝ち」の部分になっています。

この記事でも「臨床研修修了登録」の項目で、

ちなみに平成16年3月以前に医師免許をすでに持っていた人は、臨床研修してなくても、修了したものとして扱われることになっています。

と、さらっと書きましたけど、これはかなり重要なことで

平成16年以前に医師免許とった人とそれ以降にとった人だと、医師免許で出来ることの範囲がしれっと変わっている。

つまり、それ以前に取った人の既得権益を認めている。

ということです。

だから今後、もし医師免許でできること=「青い部分」を削っていくとしても、すでに医師免許を取っている人のできる範囲は変わらない、という可能性がわりとあります。

だとすると、もう研修医になっている人はあまり気にしなくてよくて、専門医も無理しなくていいのかもしれない。

今後医師免許を取る世代、特に1~3年生未満の人は、もしかすると何かできる範囲を削られてしまった「限定医師免許」みたいなのを押し付けられてしまう可能性がなきにしもあらずなのかな、と…

今、「専門医機構の爺医は自分たちはやってこなかったクセに若手に大変な仕事ばかり押し付けて」みたいな話で盛り上がっていますけど、僕らや皆さんも、いつか

「国試に受かっただけでフル医師免許をもらえた世代の爺医どもが…」って揶揄される側になる日が来るかもしれません。

おわりに

自分で思ったより大作になってしまいましたが、ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

医師の皆さんが持っている、または医学生の皆さんがこれから取る医師免許という資格は、海外のそれに比べて非常に広い範囲の業務が可能なすごい資格です。

さっき、「国が胴元のカジノで自分たちが客としてプレイさせられている」と書きましたが、なにも収入が多いことだけが「勝ち」ではありません。

そもそもどうなりたくて医学部に入ったか。お金が欲しくて入ったなら収入が増えることが勝ち、一流の医者としてバリバリ尊敬を集めたかったなら教授になることが勝ち、それぞれの「勝ち」が違う以上、勝ち筋は一つとして同じものはありません。

胴元が得をすることが決まっているカジノで、どうやって自分なりの勝ちを拾うのか?

日々の診療や勉強に使っているリソースの5%でもそれに回せたら、医者全員のワークライフバランスは向上していく気がします。

全ての医師が自分なりの働き方を実現できることを願いつつ、先生方みなさんも、医学生のみなさんも、生き残りましょう。

それではまた。

※気が向いたら課金してもらえるとやる気が出ます。

課金で増える行はお礼のメッセージ+㊙まめ知識2つだけです

ここから先は

¥ 500

いつもありがとうございます。