FP1級合格への道

【4日目~6日目】2021年3月9日~3月11日

→学科試験日まであと『73日』

まだ学習ペースが安定しませんが、土日はまとめて時間をとるチャンス、ですね。(私は週休2日で土日が休みです)

昨日、住んでいる地域にある比較的大きな書店にFP1級の問題集を見に行ったのですが、置いていませんでした・・・

ということはやはりチャレンジする人が少ない、ということですかね。

今はネットでも買えるので、ネットで買ってみたいと思います!

学んだこと

「A分野」

・介護保険制度

(1)介護の認定について

(2)認定の有効期間

(3)給付の種類

・労働者災害補償保険(出題頻度低、らしい)

(1)概要

(2)業務災害・通勤災害

(3)保険給付

・雇用保険

(1)概要

(2)求職者給付

介護保険制度

(1)介護認定について

市町村(職員)の面談等により決定。

①市町村職員との面談、環境調査

②主治医の認定調査等

③認定審査会

・申請のあった日から30日以内に行われる。

※申請のあった日に遡って効力

(2)認定の有効期間

新規申請・・・6か月

更新申請・・・12か月

・更新申請は有効期間満了日の60日前~満了日

・区分変更認定は必要に応じいつでもOK

・認定に不服があるときは「介護保険審査会」に審査請求可能。

※3か月以内に行う

・施設に入居、住所変更した場合

入所前の所在地の市町村の介護被保険者となる

(3)給付の種類

①介護給付

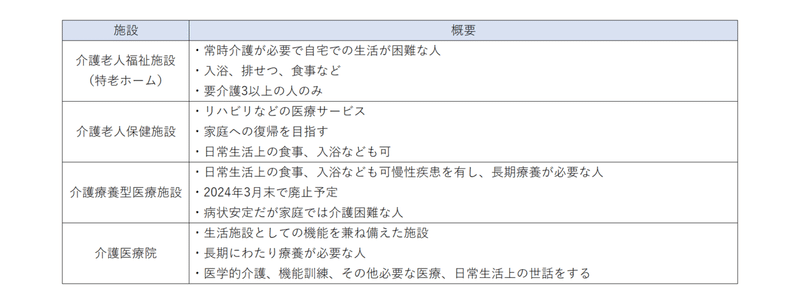

<施設サービス>

②予防給付

状態の悪化を防ぎ自立を促す

③地域密着サービス

定期巡回、随時対応型訪問介護などがある

④高額介護サービス費、高額介護予防サービス費

1か月の自己負担額が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分

について請求すれば支給される

現役並み所得者がいる世帯 4.4万円(世帯単位)

世帯いずれかが市区町村税対象 4.4万円(世帯)、年間上限44.6万円

市区町村税非対象 2.6万円

労働者災害補償保険(出題頻度、低らしい)

(1)概要

・いわゆる労災保険

・事業主が労基法に基づき行うべき業務上の災害への保障を担保するためもの

・通勤災害も対象

・原則一人でも労働者を使用するすべての事業が強制加入

・保険料は全額「事業主負担」

・保険料率は「事業の種類により」異なる

(2)業務災害・通勤災害

認定要件

・業務災害→「業務起因性」と「業務遂行性」

※業務起因性とは業務に内在する危険有害性が現実化したとき

※使用者の支配下にあるじゅおたいと認められるとき

・通勤災害→合理的な経路と方法で行っている通勤

①住居と就業の場所

②就業の場所からほかの就業場所への移動

③①の往復に先行してまたは継続する住居間移動

(3)保険給付

①病気やけがをしたとき

・療養(補償)給付

労災病院(指定病院以外での治療は立替分)での療養の費用が支払われる

・休業(補償)給付

4日以上(療養のため)休み、賃金が支給されないとき

4日目から給付基礎日額(※)の60%支給

3日目までは事業主が休業補償を行う(通勤災害を除く)

<休業特別支給金>

休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%相当

・傷病(補償)給付

病気やけがが1年6か月を経過しても治らない場合

1~3級の傷病等級に該当すれば、313日~245日分の年金支給

<傷病特別支給金>

等級に応じ114万円~100万円の一時金

<傷病特別年金>

等級に応じて算定基礎日額の313日~245日分の年金

※給付基礎日額・・・事故発生日以前3か月に支払われた賃金総額を日数で

割ったもの

②障害者になったとき

・障害(補償)給付

障害等級1~7等級の場合、給付基礎日額の313日~131日分

障害等級8~14等級の場合、給付基礎日額の503~56日分

死亡し、一定要件を満たす場合、障害年金差額が一時金として支払い

<障害特別支給金>

等級に応じて342~8万円の一時金

<障害特別年金>

等級に応じて給付基礎日額の313日~131日分の年金

<障害特別年金>

障害一時金の受給権者に等級に応じた算定基礎日額の503~56日分まで

の一時金

③介護(補償)給付

障害または傷病年金の受給権者が要介護になったとき

(3)死亡したとき

①遺族(補償)給付

受給できる遺族は生計を維持されている配偶者、子、父母、孫、祖父母、

兄弟。(受給順位も上記の通り)

先順位の者が権利を失った場合、次順位に転給。

遺族の数に応じ245~153日分の年金給付

<遺族特別給付金>

遺族の数に関わらず300万円の一時金

<遺族特別年金>

遺族の数に応じて算定基礎日額245~153日分の年金

②遺族(補償)一時金

遺族年金受給資格のある遺族がいない時

遺族年金を受けている人が執権、ほかに受け取る人がいない

上記条件の時に合計額が基礎日額の1,000日分に満たないとき

<遺族特別一時金>

日額の1,000日分

(4)特別加入

事業主は本来労災保険の対象外だが一定要件を満たせば加入可能

中小事業主の特別加入条件

・労働者数が業種により決められた一定数以下

・労働保険事務組合に委託している

雇用保険

基本手当、高年齢雇用継続給付、教育訓練給付を中心に出題される(日数を確実に!)

(1)概要

・失業・雇用継続が困難な場合

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・継続して31日以上雇用が見込まれる者

・65歳以上は高年齢被保険者となる

・保険料は被保険者と事業主が折半(失業等給付、育児休業給付部分)

・事業主は別途雇用安定事業と能力開発事業分も負担

(2)求職者給付

一般に「失業手当」と呼ばれる

①基本手当

・65歳未満の被保険者

・離職日以前2年間に被保険者期間12か月以上

(倒産・解雇等の場合、1年間に6か月以上)

②受給手続きの流れ

1、公共職業安定所で求職の申込、離職票を提出

2、受給資格が決定後失業認定日が指定、受給者資格票が交付

3、失業認定日に公共職業安定所に出頭、失業認定申告書に受給者資格証

を提出、職紹介を求める

4、4週間に1回ずつ前回~今回の認定日前日までの期間ついて判定、失業

の認定を受けた日分の基本手当が支給

◆基本手当日額

賃金日額×賃金日額に応じた率※

※60歳未満は50~80%、60~64歳は45~80%

◆賃金日額

被保険者最後の6か月に支払賃金総額÷180日

◆受給期間

離職翌日1年間。受給期間経過後は給付日数が残っていても受け取れな

い。(だから早期手続きがよい、と個人的には思う)

◆待期期間/給付制限

最初の受給開始決定から7日間(待期期間)あり

自己都合退職などの場合は、1か月以上3か月以内で給付制限期間あり

病気・妊娠など働けないものは最大4年、60歳以上の定年退職者は最大2年(最大1年延長:離職後2か月以内に申請)

<自己都合、定年の場合の所定給付日数>

10年未満・・・90日

10年~20年未満・・・120日

20年以上・・・150日

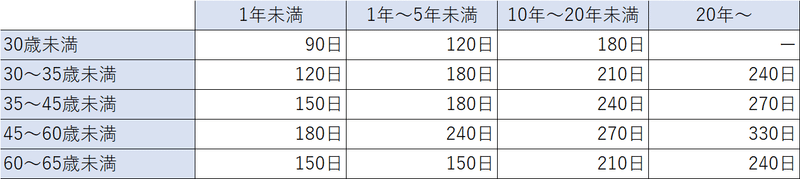

<特定受給資格者の所定給付日数>

最後に

今日はちょっと長くなってしまいました(3日分なので(笑))

やはり毎日インプットとアウトプットを繰り返していかなければいけませんね。

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?