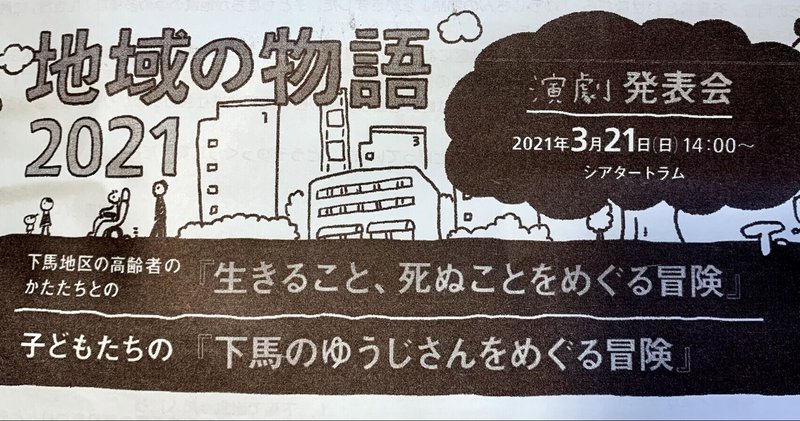

聴き、書き、起こし、演ずる〜その先の地平とは〜:世田谷パブリックシアター『地域の物語2021』

昨日は、大雨の中、東京都世田谷区の三軒茶屋キャロットタワーにある「世田谷パブリックシアター」の演劇発表会がシアタートラムで開催されました。

二部構成で、前半は世田谷の小学生12人が、脳性麻痺の障害を抱えつつ車椅子で激走しケーキを売る「下馬のゆうじさん」(実方祐二さん)の人生をトレースしながら、それを演ずるワークショップ『下馬のゆうじさんをめぐる冒険』でした。後半は下馬地区の高齢者のみなさんの述懐と回想を演劇と朗読で表現した『生きること、死ぬことをめぐる冒険』が上演されました。

子供たちが演ずる「ゆうじさんの冒険」は、本番までにゆうじさんを含めた9回ものミーティングや稽古を重ねた、まさに出会いから劇の制作、仕上げまでの一大プロジェクトでした。自分たちの地域を楽しくしっかりと生きるゆうじさんに触れ合い、やりとりをしながら、まさに街は多様なる人たちによって作られていることを実感し、演劇を通じて自分が「ゆうじさん」になる、友達が「あの時のゆうじさん」を演じます。そうやって物語を作っていいくことで、家族や学校をこえた「分厚い世界」へのいざないを自分たち自身で用意していくわけです。

自分でありながら、自分でない者を演ずることで、自分と他者の入れ替わりを経て、もう一度自分に戻ることで、「あの時の自分と今の自分の関係」すら浮上するという、演劇の持つ魔力と魅力を12人の子供たちは体感したかもしれません。

☆

後半は、三軒茶屋の南東部分に位置する下馬団地の高齢者たちの「各々の人生」を、俳優たちが朗読したり演じたりしながら、そこにある「地域の物語」を掘り起こそうとする野心的な試みです。物語を引き出すワードは「生きること、死ぬこと」です。

下馬団地のある場所は、戦前は「駒沢練兵場」と呼ばれた(後に野砲兵第一聯隊が移設された)所で兵舎が並んでいましたが、奇跡的に空襲を免れ、戦後はその兵舎が焼け出された人たちの住宅として利用されていました。その兵舎が老朽化する過程で昭和33年に新たに建てられたのが下馬団地(都営下馬アパート)です。

現在は新しい集合住宅へと建て替えがなされていますが、最盛期にはたくさんの子供たちがいたこの団地も、高齢化が進行し、新しい建物も「単身者用設計」の部屋が増えています。

戦後間も無く、この「兵舎」へ嫁いできた女性の体験、懸命にやった自治会活動の回想、近隣一般住宅の人々からの視点、「流れ者」がたどり着いた団地への思い・・・。そうした書き起こされた言葉を俳優たちが朗読し演じ、そこに写真家金川晋吾さんの撮影した「今の団地の風景」がスライドで映し出されます。

客席には、12人の子供たちの親や身内とともに、この回想の語り部である下馬団地在住の高齢者のみなさんの姿も多々あり、作品の後に舞台と客席との交換トークもあり、非常に濃密な時間が流れました。

印象的だったのは、写真家金川さんの写真が映し出された時の地元の観客のみなさんの反応と、それを受けた金川さんのコメントでした。朽ちかけた古いタイルで壁にかかれた数字の写真は「各建物の棟番号」ですが、これがスクリーンに映し出された時に、実際にそこに住んでおられた皆さんの反応は「笑い」でした。朽ちていく自分たちの思い出の地を表象する写真を観て「笑いとざわつき」が客席で起こったことに、金川さんは驚き、「縁もない外からやって来て(京都生まれ)写真を撮っている自分は何なのか?」という、記録をする者としての誠実な自意識を伝えていました。

「朽ちていく(死に近づく)高齢化社会の残照」という定番の文法に寄りかかることに自ら警戒を発し、「それでいて今を生きている」住人である観客の反応をきちんと見逃さない、正直な素晴らしいコメントでした。そうした感受性は、必ずや世界を切り取る写真作品に現れるはずだと思いました。

もう一つ、終演の後に私の頭を行き来したのは、この「地域の物語」が、「この後の我々のイメージ」をどう考えながら作られていったのだろうという、私自身をも常に考え続けているテーマでした。戦後、この世田谷の下馬で暮らした人々の物語を紡ぐ、掘り起こす、書き起こす、演ずる、再現する・・・。その先に、この作り手たちはどのような「我々(we)」のイメージと展望、欲望を込めたのだろうか?そういう難問です。

もしこれが、「コミュニティの再生」ならば、それはノスタルジーにならない新しい「何か」でなければいけないのか?そうではなく、それはもはや期待できないから、その物語を「生と死を抱え込んだ鎮魂の礎(いしずえ)」にするのか?そもそもコミュニティというくくりで「彼ら=私たち」を想定していいのか?コミュニティは今でも本当に切望されているものなのか?轟や成城や深沢の「地域」の人たちは、この物語を「我々の物語」と考えるのだろうか?

人とのつながりの希薄さを憂い、感染症にぼんやりと怯えながら、漠然と日々は過ぎ、それでいてやはり人とつながることをどうしても止めることができない、弱くも儚い、そしてどっこいしたたかで力強い私たちの「つながりの未来」を、この下馬の物語はどこに向かって導いてくれるのでしょうか?

私は、社会科学を専門にする者ですから、こうしたことをそういう文法やフレームで考える習慣があります。しかし、そうしたフレームも元々は「文学的想像力」によって支えられていると確信しています。だからやはりこれを演劇空間で表現されることが、私にとっても必要なことです。

その意味で、パブリックシアターがこの志の高い試みを継続するならば、あらためて是非ともそのことを「演劇として」表現するこだわり方を見守っていきたいのです。

地域の物語の「先にある風景」を、演劇はどのように鮮やかに、あるいは幽玄に描かんとするのか?描きたいのか?

そんな言葉が、1日経った今も、頭の中を行き来しています。

この物語作りにかかわった全ての皆さんに、敬意と感謝を込めて、ここにレビューをさせていただきました。

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?