No.971 「知るは楽しみ」ですね!

昨日の夕刻、盆のお供養から帰宅すると、1通の絵手紙が届いていました。お手紙の主は、さいたま市にお住いの早坂正実先生(絵手紙教室講師)です。在職中、お互いに高校教師として学級通信を発行していた縁で知る由となり、20年前後になります。定年退職後の今もこうしてお付き合いをいただいている敬愛する師です。

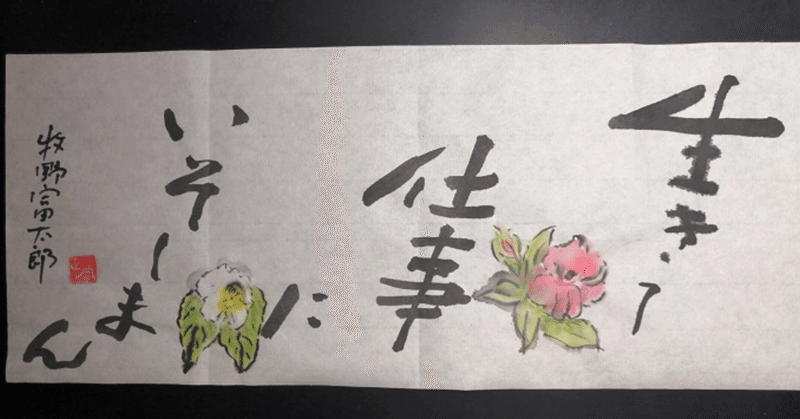

画像は、その早坂先生が書かれた1枚ですが「らんまん」の主人公・牧野富太郎博士(1862年~1957年)が生涯を通して守った人生哲学の言葉でした。

その言葉は、『牧野富太郎自叙伝』(第二部 混混録)の中にありました。以下、青空文庫からの抄出です。少し長いのですが、分かり易くて興味深い内容が書かれてありました。

何時(いつ)までも生きて仕事にいそしまんまた生まれ来ぬこの世なりせば

われらの大先輩に本草学、植物学に精進せられた博物学者の錦窠(きんか)翁伊藤圭介先生があった。珍しくも九十九歳の長寿を保たれしはまず例の鮮(すく)ない芽出度(めでた)い事である。しかるに先生の学問上研鑽がこの長寿と道連れにならずに、先生の歿年より遡りておよそ四十年程も前にそれがストップして、その後の先生は単に生きていられただけであった。そうすると先生の研究は直言すれば死の前早くも死んでいるのである。学者はそれで可(い)いのか、私は立ちどころにノーと答える事に躊躇しない。

学者は死ぬる間際まで、すなわち身心が学問に役立つ間は日夜孜々(しし)としてその研鑽を続けねばならない義務と責任とがある。畢竟それが学者の真面目で学者の学者たる所以(ゆえん)はそこにある。「老」という事は強いて問題にすべきものではなく、活動している間は歳は幾つであろうと敢てそれを念頭に置く必要は無い。足腰が立たなくなり手も眼も衰え来ってために仕事が出来なくなれば、その時こそはじめて「老」が音ずれて真の頽齢境に入るのである。そうなれば全く世に無用な人間となりはて、何時死ぬるも御勝手で何も遠慮することには及ばぬ事となる。

自分は平素上のように考えているので、たとい年は取ってもなるべく仕事の出来る期間の長からん事を祈っている。そして前の伊藤先生の場合を回想すると先生の長寿はこの上も無く芽出度いが、その疾(はや)く放棄せられた研究心はその長寿に比べては一向に御芽出度く無い。故に学者としての先生は決して九十九歳では無く、それよりはずっと短くおよそ六十歳位の生命であったと断ずべきだ。自分は無論先生の比類稀(ま)れな長寿を祝する事には異存は無いが、しかし一面早くも研鑽心を忘れた先生を弔する事にも敢て臆病では無いのだ。

何とも厳しい研究者批評です。「植物学者の伊藤圭介(錦窠)は99歳まで生きられたが、60歳前後で研究がストップしているので、ご自分の死よりも先にその研究は死んでいた。だから、その人生は60歳ほどの命であるといってよい。」という手厳しい意見です。そして、「生きている間は世に有用な人として研究に没頭したい。」言う信念を述べるのです。ものすごい研究者魂、ただならぬ研究態度が知られる文章なのです。

さて、伊藤圭介は、1803年(享和3年)~1901年(明治34年)1月20日の人で、幕末から明治期の蘭学者であり、植物学者であり、医学者だったそうです。日本初の理学博士として知られ、「雄しべ」「雌しべ」「花粉」などの言葉を作った人物だとも言われていました。我々にもお馴染みの言葉です。圭介没後の1901年時点でこの文章を書いたのなら、富太郎39歳の時ということになります。

その圭介の孫が、伊藤篤太郎です。朝ドラ「らんまん」に登場する伊藤孝光(落合モトキ)がその人物として描かれています。博物局の里中先生(いとうせいこう)の所で、万太郎は、彼がシーボルトの助手を務めた伊藤圭介の孫だということを知ります。篤太郎は、1866年(慶応2年)生まれですから、富太郎より4歳年下です。母・小牧が圭介の娘でした。彼は私費でケンブリッジ大学に学び、後に「日本で初めて学名をつけた人物」となります。その植物が「トガクシソウ」だったといいます。あの田辺教授(東大の矢田部教授)との確執となった植物です。その記事は、「らんまん」でも衝撃的にえがかれていました。

昨夜は、早坂先生の絵手紙から興味を持ち、いろいろ調べ、新たに知ることが出来ました。先生のお陰で牧野富太郎と言う人物の気骨ある生き方や、どらま「らんまん」への興味がますます湧いてきました。お礼申し上げます。