111番・高速バスの歴史を調べてみた

97番・琉大線に引き続き個別路線の歴史探求をしてみたいと思う。今回、対象とするのは111番・高速バスである。

ちなみに97番・琉大線の記事はこちら。

111番・高速バスとは?

111番・高速バスとは、沖縄県那覇市にある那覇空港と名護市にある名護バスターミナルを沖縄自動車道経由で結ぶ高速バスである。

高速バスとは言いつつも、一般道を走る路線バスとほぼ変わりなく、予約不要の路線バスであり、乗降にも全く制限はない(1区間だけの利用も可能)。

以下にルート図を示す。

OpenStreetMap®を元に作成 ©OpenStreetMap contributors

運行開始は高速道路全線開通の翌年

沖縄自動車道は、那覇市の那覇インターチェンジを起点、名護市の許田インターチェンジを終点とする高速自動車国道である。

沖縄自動車道の歴史の詳細は、Wikipediaを見ていただけたらと思うが、1975年5月に北側の石川インターチェンジ~許田インターチェンジ間が開通、1987年10月に南側の那覇インターチェンジ~石川インターチェンジ間が開通している。

111番・高速バスの運行が開始されたのは、全線が開通した翌年の1988年5月1日のことである。当時の新聞記事を抜粋する。

名護-那覇間を沖縄自動車道で結ぶ高速バスが5月1日から運行するが、それを前に30日午前、名護市の高速バス城(ぐすく)駐待機場で開通式が催され、県や総合事務局、バス関係者らが出席、開通を祝うとともに、一般乗客や招待客を乗せて那覇までの試乗が行われた。1日からはバス4社が1日に計12往復運行する。

初の高速バスであったためか、路線名は「名護高速線」のように地名は入らず、かなりシンプルに「高速バス」であった。下記の「沖縄バス創立60周年誌」によると、運行開始前から赤字が予想されていたともあり、運行開始時点では、更なる高速道路経由の路線の運行を全く想定していなかったためかもしれない。

1987(昭和62)年10月8日那覇IC~許田IC間の沖縄自動車道が全線開通し、1988(昭和63)年5月1日より当時の乗合バス4社(沖縄バス、琉球バス、那覇交通、東陽バス)は、那覇空港~名護間(76キロ)を結ぶ高速バスの運行を開始した。

(中略)

当初は運行すればするほど赤字が膨らみ利用者は非常に少なかった。それは運行開始前から予想されたことであり、あえて手を挙げて自社で運行しようとする会社はなかった。

なお高速道路経由の路線は、2023年1月時点で、下記の6路線にまで増加した。

111番・高速バス(琉球バス交通・沖縄バス・那覇バス・東陽バス)

113番・具志川空港線(琉球バス交通)

117番・高速バス(美ら海直行)(琉球バス交通・沖縄バス・那覇バス)

123番・石川空港線(琉球バス交通)

127番・屋慶名(高速)線(沖縄バス)

152番・イオンモール沖縄ライカム(高速)線(琉球バス交通)

運行開始当初は名護バスターミナル終点ではなかった

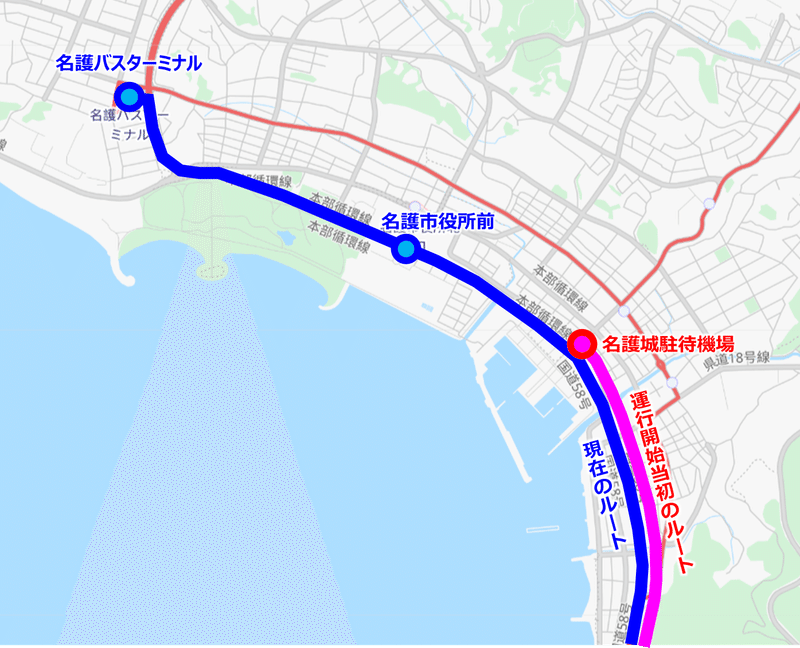

現在は名護バスターミナル終点であるが、運行開始時は、下記に示すように少し手前に設置された名護城駐待機場が終点であった。

OpenStreetMap®を元に作成 ©OpenStreetMap contributors

後述するが、この当時は石川インターチェンジを出発すると、次は終点の名護城駐待機場までノンストップであり、名護市内への停車は終点の名護城駐待機場1箇所のみであった。それに加えて、この名護城駐待機場付近には他の路線が乗り入れておらず、かつ周辺にバス停も設置されていない状況であり、他のバス路線との乗り継ぎには相当不便な運行形態であった。

この理由についても「沖縄バス創立60周年誌」にはちゃんと記述があった。下記に当該部分を抜粋する。

沖縄バスにとって、20番名護西線は、当時「ドル箱」路線と言われるほど利用者が多かったことから、高速バスの運行については複雑な思いがあった。沖縄バスと琉球バスが引き下がれば、那覇交通と東陽バスが名護まで乗り入れすることになり、中北部路線の利用客が奪われることになる。沖縄バスと琉球バスの「聖域」である北部地域に他社が割り込んでくることは、大きなマイナスであることは明らかであった。そのような事情から、名護終点はバスターミナルではなく、港町の一角に折返し場所を確保して、名護市内はすべてクローズドアとした。

すなわち名護市内に営業エリアを持っていた琉球バスと沖縄バスは、敢えて名護市街地より手前であり、既存のバスターミナルとはかなり離れた場所に終点を設置したのであった。

1989年1月当時の航空写真を以下に示す。

(国土地理院の空中写真【OK881X-C12A-7】を筆者が加工)

(国土地理院の空中写真【OK881X-C12A-7】を筆者が加工)

この不便な状態のまま約4年間運行が続けられたが、やはり利用者からは不評だったようで、1992年7月20日より名護バスターミナルへの乗り入れを開始している。当時の新聞記事を抜粋する。

那覇空港から沖縄自動車道を経て名護市・城(ぐすく)まで運行している高速バスの2.2キロの路線延長申請が17日認められ、名護市宮里のバスターミナルへの乗り入れが決まった。20日から運行される。

(中略)

名護バスターミナルへ乗り入れてなかったため、ほかの路線バスとの接続が悪く、利用者から不評を買い路線延長の要望があった。

運行開始当初は那覇市内のみの利用は不可能だった

現在の111番・高速バスは、沖縄県外の高速バスに多くあるクローズドドアシステムを導入していない。そのため極端な例ではあるが、那覇インター前から県立医療センター前の短区間での利用も可能である。

OpenStreetMap®を元に作成 ©OpenStreetMap contributors

だが運行開始当初は那覇市内においては、クローズドドアシステムを導入しており、那覇市内のみの利用は不可であった。

この理由について「沖縄バス創立60周年誌」には記述がないのだが、この当時、那覇空港を発着する路線バスを独占運行していた那覇交通への配慮の可能性が考えられる。すなわち、空港から那覇市内へ向かう、既存の那覇交通利用者は奪わないようにする配慮があったのではないかと、推察される。

一方空港方面へは那覇ICを出て、空港までの間に停車する停留所は那覇バスターミナル(旭橋)のみとし、その他のバス停はすべてクローズドアとした。

このクローズドドアシステムは、当初は那覇市内のみであったが、1992年7月20日の名護バスターミナル発着への変更と同時に、名護市役所前に停車することになったため、名護市内にも導入された。これは、名護市内を独占していた琉球バスと沖縄バスへの配慮であろう。

クローズドドアシステムは、約5年間続けられたが、1993年11月19日をもって運用廃止となり、現在のように那覇市内のみ名護市内のみの利用も可能となった$${^1}$$。

徐々に増えた停車バス停

運行開始当初の路線図と現在の路線図を以下に示す。

(上:運行開始時のルート、下:現在の運行ルート)

運行開始当初は現在よりもかなり停車バス停は少なかった。那覇市内は、那覇バスターミナルを出発したあとは農業試験場入口(現在の那覇インター前)まではノンストップで運行されていたほか、前述のように石川インターチェンジ出発後は約30kmノンストップで、終点の名護城駐待機場であった。

以下、現在に至るまで順に紹介していく。

1992年7月20日に、終点が名護バスターミナルまで延長された際に、那覇市内で国場、名護市内で名護市役所前に停車するようになった。

(赤字が変更点)

1999年5月26日には、那覇空港の国内線ターミナルが新築移転したことにより、国内線第一ビル前、国内線第二ビル前が廃止され、新たに新設された国内線旅客ターミナル前に停車することとなった。なお同時に国際線ビル前→国際線旅客ターミナル前に変更されているほか、数か月後の1999年8月16日には、(那覇空港)貨物ターミナル前が新設されている。なお、貨物ターミナル前は、その後の貨物ターミナルの移転により、2009年7月9日をもって廃止されている。

(赤字が変更点)

2000年になってからも停車バス停は増加され、2000年3月1日には宜野座インターチェンジが新設され、さらに名護市にあった世冨慶に停車するようになったほか、翌2001年10月29日には金武インターチェンジが新設された。

(赤字が変更点)

2006年4月1日には、新設された県立医療センター前が停車バス停に追加された。同時に、農業試験場入口から那覇インター前に名称が変更されており、現在の運行形態となっている。

(赤字が変更点)

なおフリーゾーン前は、1993年11月1日時点$${^1}$$で設置されていたが、この時点ではまだ111番・高速バスは停車していなかったようである。1998年6月1日当時$${^2}$$の路線図でも停車バス停になっていないことから、1998年以降に停車バス停として追加されたようである。

実は現在は共同運行ではない

「沖縄バス創立60周年誌」によると、1988年5月の運行開始当初は、琉球バス、沖縄バス、那覇交通、東陽バスの4社が各社3本ずつを担当し、運賃は4等分という、県外の高速バスでの導入事例も多い「運賃プール精算制」であったようだ。なお、琉球バスと沖縄バスの2社による共同運行は1993年12月28日の北部支線が初であることから、111番・高速バスは共同運行の先駆けでもあった。

那覇空港発を那覇交通と東陽バス、名護発を沖縄バスと琉球バスが担当し、1日12回(往復を1回として数える)、各社3回ずつ割り振りされ、共同運行のかたちをとり運賃は4等分された。

ただこの話には続きがあり、60周年誌が書かれた2011年現在は、各社が独自の路線として運行、すなわち系統番号は同じだけど、各社が競合路線として運行する形になっているようである。

しかし路線バスに比べ短時間で名護に行ける高速性が評判となり、じょじょに利用者が増え、当時とは状況が変わっている。現在は、1日4社で22回、一部バス停をオープン化し、終点は名護バスターミナルまで延長された。バス会社4社がそれぞれ独自の路線でバスを運行している。

確かに現在の時刻表を見ると、琉球バスと沖縄バスが2社で共同運行する路線の時刻表とは異なり、運行会社が記載されている。

(出典)沖縄バスWebサイト - 運行路線一覧

なお、いつ頃から共同運行形式が廃止されたのかは不明であった。

2005年に倍増したが、現在は減便傾向

1988年5月当時の運行開始当初の運行本数は12本/日である。その後、終点や停車バス停が変更されるなどの変遷があったが、運行本数は変わらず約20年ものあいだ12本/日のままであった。

初めて運行本数が変わったのは2005年10月1日のことであり、この際に12本/日から22本/日に増便されている。

2017年には、名護バスターミナルから先の美ら海水族館方面へ向かう117番・高速バス(美ら海直行)が新設されたことにより、111番時代の本数は13.5本/日に減便(111番と117番の合計は1本増加の23本/日)。その後、2022年9月1日のダイヤ改正で12本/日に減便された(111番と117番の合計は21本/日と2005年10月当時より減便となっている)。

脚注

運賃及び粁程表 平成5年11月1日改定(1993年11月 沖縄県バス協会発行)

運賃及び粁程表 平成10年6月1日改定(1998年6月 沖縄県バス協会発行)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?