ICU diary 2021

このnoteは「ICU diary」「ICU日記」の資料として活用できるように作成しました。実用的かつ質の高い資料を目指しており、2021/02/05に最新情報を追加し内容を再編しましたので、最新文献などもご参照ください。

ICU diary とは

ICUでは様々な治療が行われますが、その際に意識障害があると混乱してしまったり、幻覚や妄想を抱いてしまうことがあります。また、治療に伴う処置や検査、機械等の騒音は「痛みや不快感」に繋がりやすいと言われています。鎮静薬の影響によって正確な情報を覚えていないこともあります。これらは、後々に「精神的な苦痛」を生じてしまう要因の1つと指摘されています。

そのような精神的な苦痛を少しでも緩和しようと世界中で行われているのが「ICU滞在中の日記」です。一般的にはICU日記、ICU diaryと呼ばれています。

ICU diary の歴史

ICU diaryは1980年代にデンマークで最初に注目されました。その後はスウェーデンでも確認されています。当時、このあたりの国は質的研究で有名でだったようで「どうすれば患者が幸せになれるか?」というアプローチを熱心に模索していたようです。

その一つが「ICU diary」です。以降1990年代にイギリスで報告されており、その後はスイス、ドイツ、イタリア、ポルトガル等で次々と実施されるようになりました。

詳細は「ICU-diary.org」というサイトに色々と書かれています。興味のある方は↓をクリックして一読してください (^0^)/

ここの文献紹介にも歴史が少し掲載されていますので参考にしてください。

ICU diary の目的

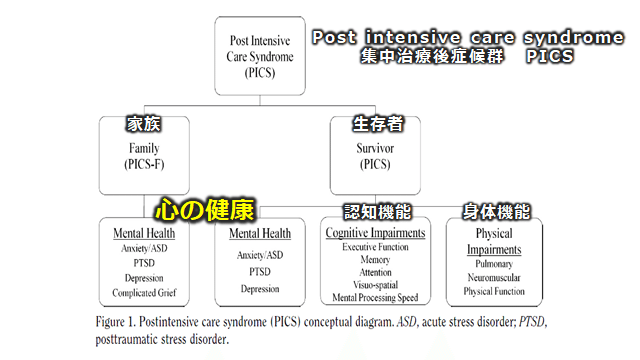

ICU diaryは、本人およびその支援者(家族等)の記憶を日記で補完して「精神的な苦痛を緩和すること」を目的にしています。精神的な苦痛の例としてpost intensive care syndrome(PICS:ピックス)では以下の4つが挙げられています。

◎ASD(急性ストレス障害)

◎PTSD(心的外傷後障害)

◎鬱症状

◎不安

PICSは日本語訳で「集中治療後症候群」となります。ICUに入室し治療を受けるような重症患者には、治療中や治療後に重度の身体・認知・精神機能障害が生じる可能性が指摘されており、精神的な障害は家族にも生じる可能性があると言われています。

慈恵ICU勉強会20171212「PICSについて考える」と題された資料となります。ICUのリハビリテーションを考える上でPICSはベースとなりますので、知らない方はぜひ一読してください (^0^)/

ICU diary の使い方

共通のコンセンサスが得られたエビデンスのあるガイドラインやマニュアルはありません。各施設の状況に合わせて無理のない範囲で実施することで良いと思います。

◎記憶を補うための記録

◎行われた治療や検査の記録

◎不安や心配に感じること、想いを記載する

◎リハビリテーションの進み具合の記録

◎ICUスタッフとのコミュニケーションの道具

◎患者・家族・親戚同士の連絡や報告手段

記憶を補完することを強く協調しがちですが、これまで実践してきた中では「コミュニケーションツール」という側面が特に効果的ではないかと考えています。

年齢で入室制限されてしまう、なかなか面会に来れない、親兄弟等でも面会時間がバラバラ、面会に来ても寝ているので声をかけずに様子だけ見て帰る、集中治療という生活の変化についていくのが精一杯 etc・・・

色々な状況や想いの錯綜がありえますので、そこをサポートしている印象が強いです。

ICU diaryを記録するスタッフは「日記」を通して本人や支援者(家族等)としっかりとコミュニケーションを図ることが大事だと思います。

KCCM(kansai critical care community)のホームページにも記載がありますが「患者を想う気持ちを可視化できている点」が有効ではないかと私見を述べられています。私も同意見です。想う気持ちは、ICU退室後の一般病棟に会いに行くことでも伝えられると思いますし、スタッフを通してメッセージを送っても良いと思います。私はリハビリ室でのリハビリ時間を聞いてタイミングが合ったときに声をかけるようにしたり、リハビリ室でカルテ記載中に会ったときには本人が覚えていれば声をかけることもあります。

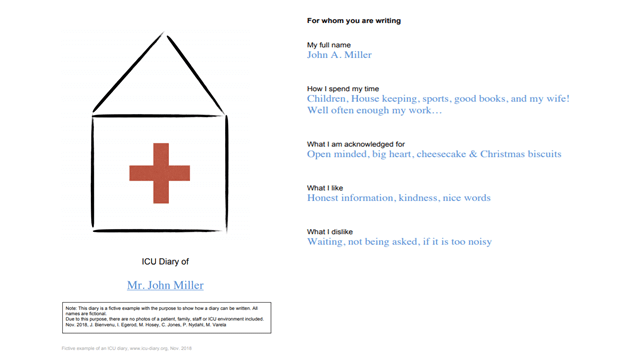

ICU diary の表紙

私の働いている施設ではイラストの絵を一番上にしています。簡単な目的やリーフレット的説明書でも構わないと思いますし、ICU職員の写真付きの組織図、ICUの入り口や部屋・そこから見える風景等で状況がわかるようなもの、本人の生活歴や趣味等の自己紹介とする施設もあるようです。

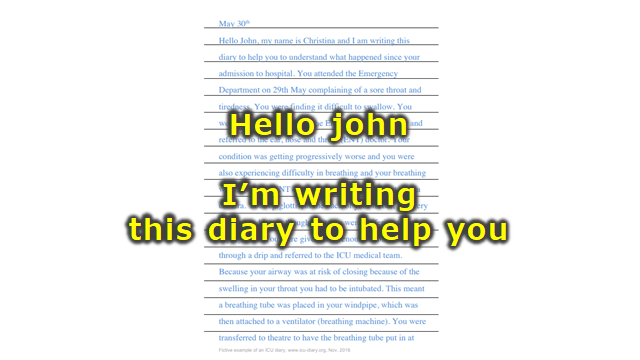

スタッフの記載例

記載する内容は人それぞれなので一概には言えませんが、記録的要素がありますので日時(〇月〇日)はしっかりと記載するようにしましょう。

記載するスタッフが業務負担をあまり感じないように無理なく続けられることが大切だと思います。

こういった通常のケアにプラスαで実施されるものは単発的な取り組みになってしまいがちです。長文は必要ありません。一行でも数行でもタイミングがあったときに書いていけば良いのではないでしょうか?ただし、誰も書かいてなかった!ということはないようにしましょう。以下は記載例になります。

今日はCT検査がありましたの14時に1FのCT室まで移動しています。

安楽に過ごせるように鎮静を深めに調整しています。人工呼吸器の気管チューブは喉に違和感が生じますので痛みがあるようです。その時は鎮痛剤を増量して対応しています。

15時にリハビリで座る練習をしました。はじめは眩暈があったようですが頑張って練習していましたよ。私たちの声かけに笑顔が見られました。

私の働いている施設では、可能な限り様子がわかりやすい写真をとって掲載しています。ただし、ずっとベッド上で安静にしている姿が何日も続くと変化がわかりづらいことから、本人だけではなく周囲のスタッフが笑顔で一緒にいるところを撮ったり、リハビリスタッフと一緒に歩いている姿を撮ったりなど、少しでも良い印象を持ってもらえるような写真を心がけるようにしています。

家族の記載例

当事者である本人が書く場合もありますし、家族や親せき等も自由に記載してもらって構わないと思います。以下は記載例になります。

〇月〇日 ~です。面会に来たけど寝てたので声はかけずに帰ったよ。治療頑張ってね~

ちょうど面会の時に、リハビリの人と車椅子に乗ることができてましたね。まだボーっとしてたけど、明日になったら忘れてるかな?また明日きます。~より

~です(親戚とか知人)。~さんから話を聞いて遅くなりましたがお見舞いにきました。治療は大変そうですが落ち着いた姿を見られて安心しました。また来ますので頑張って下さい。

ICUを退室された患者さんから「いつ誰が面会に来ていたのかが、わかるので良かった」という話もありました。

また、ご家族や親戚同士等で面会状況を確認していたり、ちょっとした伝言メモのような使い方がされていた場合もありました。

そういった側面も持ち合わせているツールだと思います。

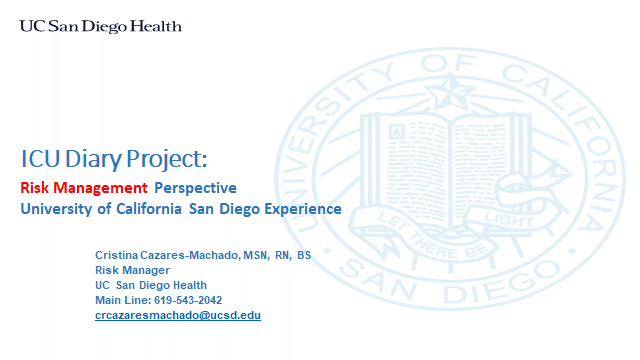

ICU diary リスク管理

共通のコンセンサスが得られたエビデンスのあるガイドラインやマニュアルはないと説明しましたが、全世界共通の社会常識として「やっていけないこと」は存在します。

それは「診断や予後については記載しない」ということです。

中途半端な説明は余計な誤解を招く恐れがあります。治療に関することは医師が責任を持ってインフォームドコンセントすべきことです。日記への記載は控えるように意識しましょう。

「明日の状態によっては人工呼吸器からの離脱を進める可能性がありますので、浅い鎮静で管理しています」

これは事実なので記載OKです。

「きっと人工呼吸器から離脱できますよ、それまで一緒に頑張りましょう」

これは治療についての勝手な憶測が入ってますので記載NGです。

過去の集中治療学会の質疑応答では「リスク」について話題になってました。結論としてはリスクはあるが利益の方が大きいと考える人が多いですし、私もそう願いたいです。社会常識の範囲で記載する内容に加えて、日頃のコミュニケーションによる信頼の構築こそが最大のリスク管理と言えると思います。

ICUのような環境であえてリスクを背負う必要はないのでは?と考える方もいると思います。その通りです。リスクとベネフィットをしっかりと考えて導入を検討するようにしましょう。

ICU diaryを導入することが決まったら

成功しそうな症例から導入していくことをおススメします。

以下のページの「Legal issues」という項目にあるパワポの資料にリスク管理について述べられていますので興味のある方は参考にしてください (^0^)/

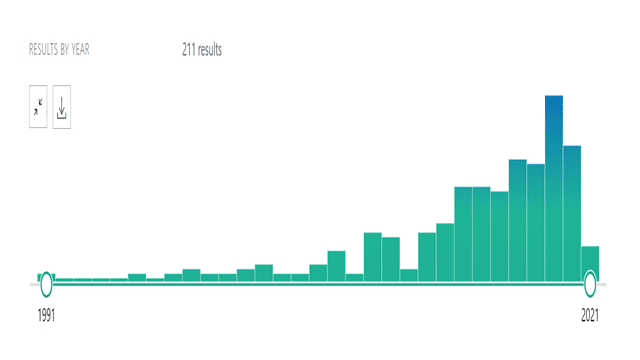

最新文献

2021/02/05 PUBMEDで過去5年間に「ICU diary」でパブリッシュされたものを検索した結果、1335件の文献が抽出されました。しかし、タイトルに「ICU diary」と記載されている文献は少なく8件のみでした・・・

明らかに失敗してますので「ICU diaries」に変更して過去1年分を調べたところ183件の文献が抽出されました。しかし、これを全てご紹介するのは難しいです。結局は2019~2020の期間でパブリッシュされているRCT等を紹介します。

RCT

Systematic Review and Meta-Analysis

ちなみに全期間ではこんな感じでパブリッシュされてます。特に2019年がバズった感じです。

資料を希望される方へ

基本的には無料部分の情報でICU diaryは導入できると考えおり、情報ソースは量が多いのでリンクの掲載のみに留めています。情報ソースに掲載できていないもの(UPTODATEからの情報)、情報ソースをリンクして調べる時間が勿体ない、全てまとめられている日本語の資料が欲しい等、ご希望される方には資料を準備しようと思ってましたが、現在は忙しいので保留とさせてください。

これまで学んできたこと、これから学んでいくことをnoteを活用して表現したいと考えています。地域視点からの集中治療領域のOTをよろしくお願いします(^-^;