座禅を組む 静かなひと時を日常に 静かに座る習慣

わたしは座禅を組みます。

起床し顔を洗い身を清めたあとに、座禅を組むことを毎朝の習慣にしています。

座禅を組むことで、精神や体、脳にこれといった劇的な変化はおこりません。座禅は仏教の始祖から、東洋に座禅をもちこんだダルマ、そして、中国にわたり日本に帰ってきた道元が重要視していました。

道元の教えを暴論するのであれば、ただただ毎日毎日座禅すればよい。

それだけ重要視されている座禅。人間によい効果がないのであれば、きっとどこかで座禅はすたれていたでしょう。

仏教の始祖からダルマ、道元と脈々とうけつがれてきた座禅。そして日本だけでなく世界中にひろがった座禅。

余談ですが、とんちで有名な一休さんや良寛さんも禅を学んでいます。

アニメの一休さんのように座禅を組めば、とんちの答えがでるように、あなたの問題を解決できる答えがでるかも。

静かに足を組み、眼は大仏さんのように半開き、鼻から息をすい、お腹のなかを空気でみたし、ゆっくりと口笛をふくように息をふきだします。

座禅の時間は、1分でも1時間でも1日でもかまいません。座禅を終え、半眼の眼をおおきく開けたときに、視界がひらけたり、脳が軽くなっていたり、背骨がしゃんとのびていたりするような感覚を感じられたのであれば座禅を続けるとよいでしょう。

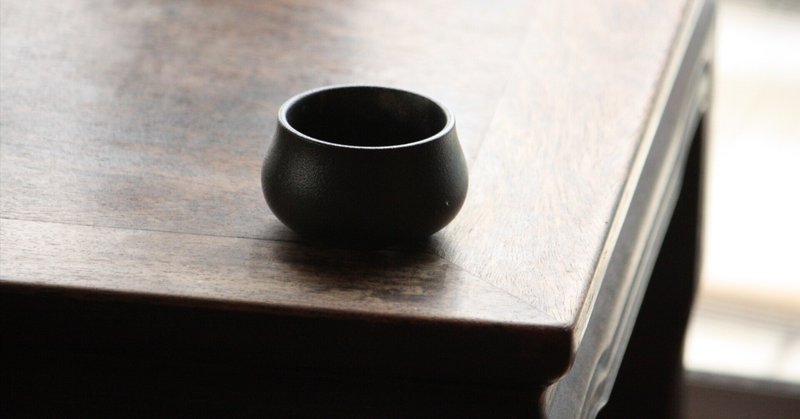

わたしはお香をたきながら座禅を組んでいます。いろいろな香りのお香があります。わたしはお経をあげているときの香りをもっとも好むのです。

自然に柔らかく体のまわりを包みこんでくれる和の香り。静かに姿勢をただしてくれる香りを愛するのです。

また、座禅を組むたびにお香をたいておけば、座禅を組んだ回数もわかります。座禅を組めば、組むほどそれだけ仏教の始祖やダルマ、道元のように至高の精神の極みにちかづけるかもしれません。

なお、そのような功名心をもっている邪(よこしま)な凡人でございます。おそらく座禅を組んでも至高の精神の極みにちかづけるものではないでしょう。

それにもかかわらず、なぜ座禅を組むのか。精神や体、脳にこれといった劇的な変化はおこらないと書かせてもらいました。劇的な変化はおこりません。

けれども、劇的な変化がおこらないだけで、精神がたいらなものになったり、肩や腰の悪い部分がわかったり、脳が新しい視点やアイディアに気づいたりする変化はおこります、座禅を組むと。

われわれ日本人は、おはようからおやすみまで、ネット内にて氾濫する情報にどっぷりと浸かっています。情報に溺れているといっても過言ではないでしょう。

ちなみに、わたしもネットの情報におぼれていました。政治家や芸能人の不祥事、企業の癒着、わたしの生活に関係のない情報まで読み、怒り、嘆き、心をかき乱されていました。

消費税があげられるなどは、わたしの生活に関係します。しかし、政治家の醜聞や企業の不祥事はわたしには関係ありません。

関係のない問題に怒り、嘆き、心のバランスを崩すなんてバカらしいなと今ならわかります。座禅を組みはじめるまで、そのバカらしい行動をしていることにまったくきづきませんでした。

情報の網をたちきり、黒い卵の殻のなかにこもるように座禅を組みだしてからは、すこしずつですが心に平穏なものに。

座禅をはじめたとはいえ、いまだに心のバランスが崩れる未熟モノではありますが、座禅を組むまえとくらべると心のバランス感覚はよいものになってきていると自負しております。未熟モノはえらそうなことを書かず、語らずに、座禅に精進せェと怒られそうな気はします。

さて、座禅を組む最終目標はなんでしょうか。最終目標などは無いのではと思います。座禅を組めば悟れる、大悟できる、とのことですが、仏教の始祖もダルマ、道元も悟り、大悟したあとでも座禅を組んでいます。

悟る、大悟することは大事なことではありますが、最終目標ではないように感じました。

ここで疑問がひとつ浮かびます。悟る、大悟するとは、なんぞやと。菩提樹のしたで座禅を組み悟られた。壁にむかい座禅していたら悟られた。一心不乱にしいたけを乾かしていた典座(てんぞ)を見た瞬間に悟られた。

人によって悟る瞬間、大悟するきっかけは違います。悟りや大悟は、個人の思考や考えなのだろうなと思うようになりました。

悟りや大悟は、その個人のなかで完結しており、わたしたちは悟ったひとたちの話を聴いたり、書物を読んだりして、わたしたちの悟りや大悟を見つけなければならない、とわたしは思うのです。

門前の小僧どころか、門前にすらたどりついていないわたしの考えでした。それはちがうんじゃないか、いやいや間違っているぞ、などなどご意見やご指導おまちしております。

道元いわく、学び成功してきた人の言葉はすなおに聴け、尊敬できる人の言葉を空の心にて受けいれろと。人の言葉はすなおに聴き、反論せずに、受けいれる。もしくは、そのような考えもあるのかと柳の葉のように受けながすようにしています。これもわたしの習慣のひとつですね。

たまに、政治家の言動や行動を見たり聞いたりした結果、ハラでお湯を沸騰させるほど怒る未熟モノではありますが。

ところで、座禅を組んでいるあいだは、無になれとよく聴きます。わたしも座禅は無になるものだと思っていました、あるエピソードを読むまでは。

そのエピソードとは、まじめに長いあいだ座禅を組んでいた人がいました。座禅を組んでいる人のまえに瓦をもった師匠が座りました。そして、瓦を磨きだします。ごしごしと瓦を磨いている師匠に座禅を組んでいる人は声をかけます。

「お師匠さま、瓦を磨いてどうするのですか」

「瓦を磨き、鏡にするのじゃ」

「瓦を磨いても鏡にはなりませんよ」

「おまえの座禅もそのようなものじゃ」

このような逸話があります。目標もなく座禅を組むのはちがうのでは、と思うようになりました。座禅を組みながら、ひたすらに難解な問題を考えるのが座禅なのではと。

座禅を組んでいるあいだは、わたしのまわりの問題や心に刺さったトゲなどについて考えています。ひたすらにその問題について考えるのです。いろいろな考えが浮かんできます。

たまにまったく関係ないことを考えることもあります。そんなときは、すぐに問題について考えるように軌道修正をしなければいけません。

考えに考えていくと、抱えていた問題がちいさくなったり、かるくなったり、悩まされなくなったりもします。また、問題についての解決方法を発見できることもあります。

わたしはブロガーでありライターです。書かなければいけない記事について座禅を組みながら考えることもあります。文章でなく、抱えている仕事などについて考えるのもよいでしょう。

いろいろなアイディアが浮かんだり消えたり、突飛な考えがはじけたり、はちゃめちゃな結論を導きだしたりと面白いものです。

ただし、面白い文章を書けるようになる、とまでは言えません。文章も座禅も未熟モノなわたしでは。

なにも考えることがない日は、ひたすらに息を吸い吐くことに集中したり、体のあちこちに意識をむけ肩や腰など疲れている場所を丹念に調べたり、眼のまぶたをなるべく動かさないように神経を集中させたりしています。

尊敬できる座禅のお師匠さまがいらっしゃるのであれば、空っぽの心にてその言葉に従い座禅を組めばよいとは道元も語られています。

尊敬できる座禅のお師匠さまがいないのであれば、自分にあった座禅の組み方を試行錯誤して日常の習慣に落としこむのもまた精進ではと。悟りや大悟は個人個人でちがってくると思っています。座禅の組みかたも人それぞれちがってよいと思うのです。

最後に、わたしの毎朝の習慣。座禅の組み方を紹介し筆をおこうと思います。

壁際に香炉をおき、細いお香に火をともします。壁から1メートルほど離れた場所に座布団をふたつに折りおきます。座布団をお尻にひかないと、わたしは足がしびれるのです。できるだけ、座布団やクッションをしくとよいでしょう。座禅専用のクッションもありますが、お値段が。

左足を右足のももにのせ、そして、右足を左足のももにのせます。右手の手の平に左手の甲をおき、足が交差しているあたりに手をおきます。ダルマが右へ左へ揺れるように体をゆすり体をほぐしたのちに、眼を半分とじ1メートルほど先の床と壁あたりに視線を固定。あとは、鼻から息をすい、口から息をはくだけです。

座禅の時間は、15分から30分ほどでしょうか。1日24時間あるうちの、ほんのすこしの時間。座禅を組めば、大悟できるかもしれません。大悟できずととも、心が研磨されたように平らになる可能性はあります。

時間があるときは、『 開経偈 』や『 懺悔文 』『 舎利礼文 』『 摩訶般若波羅蜜多心経 』を唱えたのちに『 修証義 』を二章まで唱えます。

唱えているあいだに、これで極楽へいけるかなと考える未熟モノです。

未熟モノの習慣を書かせてもらいました。読んでいただいたかたの心の平穏を祈りつつ筆をおかさせてもらいます。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?