【教育×人との出会いと挑戦=おもろい】自分に向き合って行動したら、いつもそこには出会いがあった〜アートクレイシルバー作家 吉原秀和さん〜

いつも穏やかで笑顔が絶えない吉原秀和さん。普通の会話もお茶目な返しで笑いを起こします。

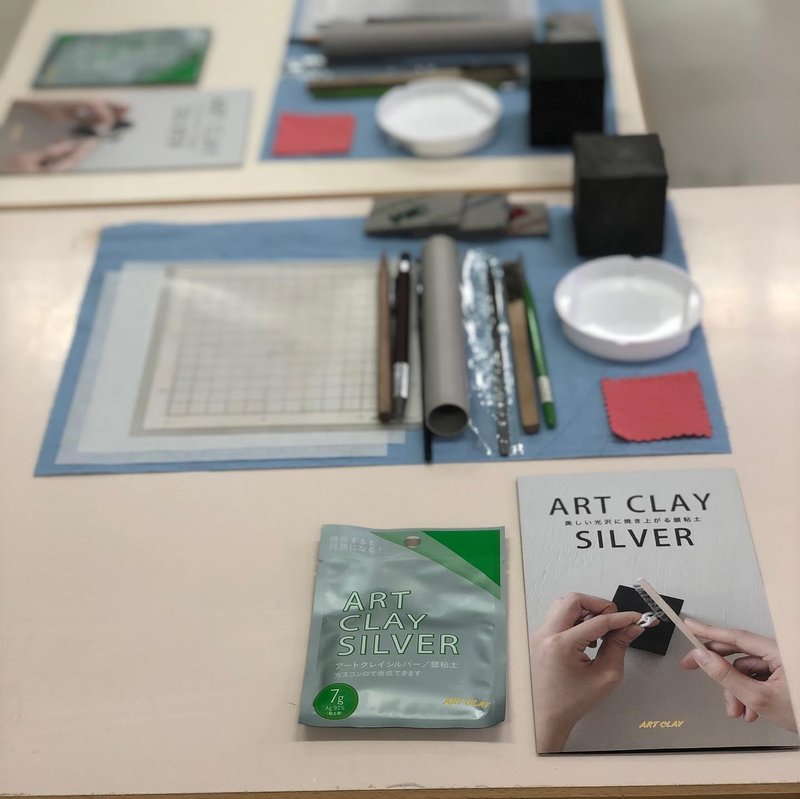

吉原さんはアートクレイシルバーに出会い、23年ほど作家兼講師として活動、また団体・企業とコラボレーションしながら普及活動に努めている方です。

このメディアの運営元である日本コスモトピアでも、2017年より生涯学習教材カルチャーレストランを通じて「アートクレイ環境クラフト指導員」の資格取得講座で講師として指導していただいています。

いつも穏やかで笑顔が絶えない吉原さん、実は「おもろいオペッタヤン」!

一見好きなものを突き詰めて順調に進んでいるように見えますが、幼少期から現在まで「自分のアイデンティティは?」「自分らしい、自分にできることはなんだろう」と探究し、自分と対話し続けてきたそうです。

人を和ます穏やかさがありながら、チャレンジ精神と情熱を秘めたストーリーも持つ吉原さん。そのギャップの原点はどこからくるのか、迫ってみたいと思います。

吉原秀和(よしはら ひでかず)

多摩美術大学を卒業後、陶芸を学ぶ中で当時発売されたばかりの銀粘土(アートクレイシルバー)に出会う。 「粘土が銀になることで人が驚き、喜ぶ」ことに魅力を感じ、 1999年からアートクレイシルバーの講師として活動を開始。

同時に技法を追求し、白磁と銀を組み合わせた表情豊かな作品を制作。 テレビや雑誌などで紹介され、反響を呼ぶ。 現在は、東京都府中市にあるアートクレイ工房のマネージャーとして講師の育成やサポートをし、アートクレイシルバーのさらなる普及を目指す。

相田化学工業株式会社 https://www.aida-j.jp/

アートクレイシルバー公式サイト https://www.artclayclub.com/

アートクレイ工房 https://artclay.co.jp/kobo/

吉原秀和 (@yoshihara_hide) • Instagram

今をつくる原体験

広島県出身の吉原さんは神社の娘・お寺の息子のご両親から、七夕に生を受けました。なんだかロマンティックですね。

幼少期は、小学校の校長先生だったお祖父様が神主をしている神社の敷地内で育ちます。

広島市といえば原爆の被害に遭ったところ。生まれ育った地域は爆心地から5~6キロ離れていて直接的な被害はなかったものの、爆風で神社の祠が壊れるなど痕跡はあったそうです。

そんな環境で育った吉原さん。現在にも通じる個性をこの広島で形成します。

吉原さん

幼稚園が自由を大切にする環境だったからか、小学校に行ったらいきなり「さあ、今から授業です」と机に座って時間割に沿って勉強する、管理された時間の中に入ることに違和感があって。小学校1〜2年生の頃はあまり授業をまともに受けられず、学校から逃げ出して遊んでいました。皆さんの周りにもいたと思うんです。授業を受けないで外で走り回って給食の時間に戻ってくる、そんな子どもでした。

自由奔放だった吉原少年ですが、1〜2年の担任の先生が温かく見守ってくれたことで環境に馴染み始めます。しかし3〜4年生でまた荒れてしまいます。

吉原さん

その先生は独特で、僕たちみたいな、決められた枠にハマらない生徒を排除する先生だったんですね。教室から机がなくなったり、接着剤で固定されたりと、今では考えられないくらい厳しい対応もありました。多感な時期にそんな接し方をされたらますます「もう大人なんて」と感じてね。

大人に嫌悪感を抱いていましたが、5年生からの担任・山崎先生との出会いが吉原少年を変えていきます。

吉原さん

思い返すと1人1人をしっかりと見て話して「成長させよう・育てよう」というスタンスがとても強い先生でした。

悪さばっかりしていた僕らを捕まえて個人の特徴を見出して、自分に合った方向を向けるようにレールを示してくれたんです。

僕の場合は陰山式の9マス計算が得意なことをすごく褒めてくれてね。それで自信を得て、クラスや学校内でなんとなく自分の立ち位置を見出し始めました。

また美術の時間に絵を描いていたら、先生がすごい褒めてくれたんです。元々絵は好きだったし、確かに自分でもいい出来だという自信もありながらも、褒めてもらえるのはとても嬉しくて。

そして、その絵を校長室に飾ってくれたんですよ。すごい成り上がりですよね(笑)。「校長室に飾られたからね」「一緒に見に行こう」って。

今までさんざん怒られたので校長先生はすごい固い表情でしたけれど、ここにあるよと迎えてくれたのがすごく嬉しくて。

美術や絵の世界に、何か自分の拠り所がある気持ちが強くなっていたんですよね。

絵が褒められたことをきっかけに、学校の授業も普通に受けられるようになった吉原少年。

これまで基礎的な学習をしてきていなかったものの、勉強はお母さんのサポートと本人の努力で、だんだんついていけるようになったそう。本人曰く、6年生が終わる頃には“真人間”になっていたとか(笑)。

そうだインドに行こう!

高校はスポーツ強豪の男子校へ進学。とは言えスポーツをしたいわけではなかったので、ゼロからスポーツを始めても……と入った美術部で油絵の具に初めて触れ、絵を描く高校生活を送ります。そして3年生になった頃に大学進学を考えるようになり、「選ばなければどこかの大学へ進学できそう。けどなあ……」と、ここでも自分の違和感と向き合う吉原青年。

吉原さん

絵は好きだけれど、絵描きになるには少しおこがましい。でも、何か美術に関する仕事がしたい。

そうして大学のいろいろな学部について調べていたら美術史の学部を知りました。そこならおこがましさを許せるのかなと思ったら、その美術史学部がある大学は果てしなく偏差値が高かった。いや、もう冗談はほどほどにしなさいと(笑)。

ただその頃、高校のホールにある緞帳に書いてあった「今やらねばいつできる。私がやらねば誰がやる」というフレーズが自分の中で染みついていて。

親も「やるか、やらないかだったらもうやればいいじゃないか」って、上手く背中を押してくれて。何にせよ決めるのは自分だし、やるのも自分だし美術大学を目指すのも今しかできない。

ちょっとやってみるか。でも、決めたのが高校3年生でギリギリ(笑)。

さて、美術大学を受けるにはどうしたらいいものか。美大卒業の部活の先生に相談したところ、本来であれば高校1〜2年生から美大専門の予備校に行って勉強するんだよと教えてもらいました。そこで予備校の存在を知った吉原さんはご両親に相談し、美大受験のため広島の予備校へ通い始めます。

吉原さん

半年間習いながら受験しましたが、受験対策が遅かったこともあって落ちました。

一浪が決まったときに、何かね、迷ったんです。親にもお金をかけてもらった上に迷惑もかける。普通の大学も受けようと思えば受けられるし。

美大って決めたけれど本当にこの道でいいのか。

そのとき、

「そうだ!インドに行こう!」

思いついちゃったんです。思いついたことを口にしちゃうから。

思いついたら行動へ。「僕はインドに行きたいんです。つきましては、旅費を出してもらえませんか?」と両親に相談。そして、片言の英語力で1か月のバックパッカー生活が始まります。そんな吉原さんのインドでの出会いと体験は?

吉原さん

インドの博物館に行ったとき、鞭を持った警備員が子どもを叩いているのを見かけました。子どもたちはサーッと散るけれど、また塀の隙間から中に潜り込んでいく。何をしているのかと見ていたら飾ってある仏像や石像を鉛筆でデッサンしている。描いている理由は聞けなかったけれど、その画力がすごくて。

僕は予備校でまず4Bから6Hまでの鉛筆を揃えなさいと言われていたんです。それぞれ3〜4本用意するから筆箱がパンパンで、1つのデッサンにもいろんな鉛筆を使い分けなきゃいけないと思っていました。

対してインドの子たちは鉛筆1本だけで、それもクオリティの高い画を描き上げるんですよ。本当に好きなもの・コトへの情熱の強さを表現しようとしたとき、道具の必要性はどこまであるのか?重要なのは「絵が好きだから」その一心だと思ったんです。

もう負けたなと。すごくショックを受けた出来事でした。

人生観が変わるような貴重な衝撃体験をする一方、これ以上ないほどに騙された経験や悪い人と出会うこともあったそう。どこか共通している良い人・悪い人の判断力がついたのも財産です、と吉原さん。

吉原さん

例えば良い人のエピソードでいうと、どこかでご飯を食べていたらアジア人らしきおじさんと若者の2人組に声をかけられて、このおじさんは台湾ですごく偉い占いの先生なんだと占いを勧められたんです。若者は英語の通訳をしてくれて、

こう言いました。「あなたはすごくいい目をしている。中央に出て大物になる」と(笑)。

さらに安宿で日本からの旅行者とも交流があり、18歳のバックパッカーが珍しかったことから、いろいろと面倒を見てくれたそう。

吉原さん

話しているうちに、会社を辞めて1年間も世界旅行している人とか、カメラマンだけれど今こっちに来ている人とか、日本では出会わないような人の話を聞けました。

お前は何でインドに来たんだと聞かれたので「進路に迷っていて」と話したら「いや、迷うことはない。美大にいけ」と。

偶然に出会った占い師の言葉も、ポジティブに自分に都合よく考え、 やっぱり再度美大を目指そうと、迷いが吹っ切れたそう。

帰国後、中央といえば東京!と、東京の予備校へ行くことを決意した吉原さん。2年の浪人生活後、めでたく多摩美術大学の夜間部に合格しました!

就職後も定期的に訪れる”自分って?”の問い

大学卒業後は写真館の背景スクリーン画家として就職しましたが、時代と共に背景画の必要性がなくなると予感し、1年で退職を決意。即行動する吉原さんは退職してからさてどうしようと自分と向き合います。

まず思ったのは陶芸家・加藤唐九郎に憧れて陶芸に挑戦したい!ということ。しかし京都の職業訓練場に入ったら京都の清水焼を学ばなければならない。

特定の型には縛られたくないと考えた吉原さんは、山口県の陶芸体験ができる施設で近くの窯元の方に教わることになりました。

吉原さん

施設窯元のオーナーさんは目が少し不自由なおばあさん。その分聞き上手な魅力的な人で、「結局お前は絵をやりたいんだろう。絵をやりに戻れば?」と言われました。

大体1年くらい経ったら変化したい周期がやってくるんです(笑)。

再び背中を押してくれる人との出会いから東京に戻ろうと決め、とりあえず行ってみようかと大学の就職課へ行った吉原さん。

相田化学工業が募集する陶芸教室のインストラクターの求人に「これだ!」とひらめきで応募。しかしなぜか陶芸ではなく銀粘土の部署に採用されます。

実は相田化学工業は金属のリサイクルの会社。金、銀やプラチナ、パラジウムが主な扱いの中で、普段から扱っている銀から何か新しい商品を作れないか、と始めたのがアートクレイシルバー。吉原さんが配属されたのは銀粘土の部署が設立されてから3年目ぐらいの時期でした。

吉原さん

銀粘土は陶芸の粘土と同じように、焼くと銀になるのが面白いなと感じました。

入社当時、会社は銀粘土を世の中に広めるために、教室を運営する先生の育成に力を入れていました。そのためにカリキュラムと資格を作っていたんですね。その元になる先生として社員が活躍していたんです。

そんな最中、世の中にシルバーブームが巻き起こり、メディアに取り上げられる機会が増えます。NHKの番組『おしゃれ工房』に出演していた吉原さんは「イケメン先生!」と人気者に(関係者談)。

その話題性から、民放各局や雑誌などいろいろな取材を受けるようになり、監修も含めると5冊ほど本も出版された頃、また自分と向き合う周期に入ります。

吉原さん

忙しくて考える暇もない毎日の合間に、ふと思うんですよ。

別に自分は芸能人でも何でもない。自分のこのアイデンティティって何だろう、と思い始めました。

こんなにずっとメディアに出続けるわけでもないし、驕った言い方かもしれないですけれど、テレビに出てる自分じゃなくて本当の自分を知ってほしい。そんな葛藤がありました。

銀の折り鶴で世界へ平和のメッセージ

「メディアにも出ているからこそできることがあるのではないか」「自分らしい、自分ができること」ってなんだろうと思い始めた吉原さん。そのとき自身の出身地が思い浮かびます。

吉原さん

広島で生まれ育ったこと、母親が被爆者で僕は被爆2世だったことから、広島の原爆のことはずっと頭にありました。

広島の人にとって8月6日はすごく特別な日。サイレンは鳴るし、原爆投下の8時15分にはみんな黙祷する。

夏休みの宿題で平和学習がある。それは全国共通だと思っていたから、東京に出たときに8月6日なのにテレビも周りも静かなことにびっくりしました。

2世や3世でさえ広島を出るとどんどん原爆への思いが薄れている中、世間からも記憶が薄れてしまうのではないかと危機感を抱いていた頃、折り紙のように折れる銀粘土のペーパータイプの素材を1,000枚ほど広島市に寄贈してもいいよと、会社からバックアップがありました。

純銀の折り鶴プロジェクトを広島市との共同事業として、同じく広島出身のスタッフ・西埜(にしの)さんと展開します。

吉原さん

広報したら集まってくれた市民の人たちと、みんなで銀の折り鶴を折ったんです。完成した自分の純銀の折り鶴に平和へのメッセージを書く。でき上がった銀の折り鶴をメッセージと一緒にクリアボックスに入れて、1羽ずつパッケージにしました。2003年と2004年の2回、1,000個の銀の鶴を持って広島の市長に寄贈しました。

寄贈した銀の折り鶴は8月6日の原爆の日に平和記念公園を訪れる世界の要人に、広島市長から一羽一羽渡してもらう。

リサイクルでできた銀の鶴は珍しいし、平和を祈るメッセージも見てもらえるかなと。銀の折り鶴と平和のメッセージが世界中に散らばっていく。折る人も折ることで記憶に残るし、平和へのきっかけになればいいなという思いがこのプロジェクトの根本でした。

本当に、1人の力ではここまで進められませんでした。

「伝えることは、結構面白いな」。

本当に伝えたいことや自分のモチベーションのあることを教えたり伝えたりすることは面白いと思い始めたのはこの時期でした。

「教育」は一方通行ではなくて双方通行

2006年に小泉政権の構造改革の一例として、初めて公立のフリースクールが創立されました。東京都高尾山学園でアートクレイの授業をしてほしいとの話があり、吉原さんは半年か1年ほど講師を勤めました。

自身がなかなか既存の学校のスタイルに馴染めなかったものの、美術をきっかけに転換したことから、原体験を伝えられたらと考えている吉原さん。

もともと大学時代に教員免許はあえて取らなかったのに、教える環境にいることに気付きます。ただ先ほどの純銀の折り鶴プロジェクトでもありましたが、自身の教育は「教える」ではなく「伝える」について考えることが多いと話します。

吉原さん

「教える」とか「教育」って「私があなたを教育する」という言葉のように使われますが、実は「教育」って一方通行じゃなくて双方通行だと思うんですよね。

アートクレイを教えるのも同じですけれど、教えることで学べることもある。

教える・育てるというのは、相手だけじゃなくて自分も一緒に育てるんじゃないかな。そういった意味では自分自身を高める、勉強する意味で取り組んでいます。

結局、一対一だと思うんですよね。完全にできるわけではありませんが、10人20人いてもやっぱり一人ひとりとちゃんとコミュニケーションを取りながら、人それぞれ伝わり方が違うので、その人に伝わる言葉と方法を選んで話すように心がけています。

人生はフォレストガンプ/一期一会

広島市の折り鶴プロジェクト以外にも、紹介しきれないほど数々のプロジェクトに携わった吉原さん。

気が付けば、アートクレイ工房のマネージャーになっていたそうです。

そしてここ数年はSDGs関連の活動が多く、実践女子大学の学生さんにSDGsを伝えるための授業に産学連携として参加。銀粘土の素材だけを使うのではなく、SDGsを世の中にどう伝えられるかというテーマの授業が3年ほど続いているそうです。

そこで今年は、川崎フロンターレのイベントで学生が授業で考えたアートクレイとコラボしたワークショップを開催しました。学生さんのお話だけでなく、参加した親子の様子を語る姿はまるで少年のよう。吉原さんは人との関わりを本当に心から楽しんでいます。

吉原さん

僕ができない領域のこと、知らない世界についての情報・知識を持っている人は、オペッタヤンだと思いますね。

純粋にオペッタヤンの言葉に「おもしろいな」と感動している自分がいる。

お互いに知らない世界・情報を交換できて、喜びとか楽しみに繋がることができれば、生きがいは大げさだけれど一番幸せなことかなと。

本当に一期一会。

要所要所で出会う人たちが何かしらの方向性を見せてくれる機会がいろいろある。大学時代は今こんなことやってるなんて想像していなかったから、映画『フォレストガンプ』ですよ。人生は。

重要なのは何でも自分が興味を持ったことを挑戦や探求としてやってみること。

その時々にはどうなるのかなんて見えなかったとしても、目の前にあることを一生懸命やっていれば、応援してくれる人も出てくるし、必ず何か人やコトに繋がっていく。人生挑戦したもん勝ちですね。

そういう風に生きていけたらいいなと思います。

吉原さんが人との出会いに恵まれるのは、相手の人間性を受け入れて人との相互関係を大事にしている人柄もすごくあると感じます。

その中で気を付けていることはありますか?という問いに、「お酒は2合まで!!!お酒好きだし、人と関わることが好きだから飲みすぎちゃう(笑)」と、お茶目に返してくれた吉原さん。

吉原さん

最近また絵を始めていまして、絵を飾る素敵な部屋が欲しいと壁を全部自分で珪藻土で作ったり、基本的に何か作るのが好き。ちょっと暖炉が欲しいなと思ったら偽暖炉作ろうかと(笑)。好きなことをやりながら、今までの取り組みをもう1回見直して取り組んでみてもいいなと。今住んでいる茨城のつくば市でも何かできたらいいなと思ってます。

と、これからの人生で挑戦したいことを語ってくれました。

その時々に感じた自分の中から沸き起こる違和感や問いに、立ち止まっては振り返り「自分らしい、自分にできることはなんだろう」と、いつも丁寧に向き合いながらつきあってきた吉原さん。だからこの先もまた変わるかもしれないけれど、吉原さんの挑戦は続いていきます。

必ずそこには人生を切り開いてくれた登場人物がいる。エピソード満載のインタビューでした。

Interview & Edit by 井川 智晴

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?