祝福とは何だったのか?-尾形百之助の悪魔的解釈について-

1.はじめに

尾形が最後まで求め、最終的に得られたかに思えた「祝福」。

ただ、この言葉、日常的には使わないであろうちょっと聞きなれない言葉でもあります。単純に、人を祝う気持ちという意味に取るにはあまりに日本語として特徴的すぎないでしょうか

ゴールデンカムイには、オマージュ、モチーフとされる主題など、引用される創作物がたくさんあります。この「祝福」という言葉も何らかの引用なのではと思い、調べてみることにしました。

作中に登場するモチーフを見つけて、なるべく論拠を示しつつ尾形百之助の作中での役割と物語の構造を考察していきたいと思います(※作者のインタビューを踏まえております。種明かしのようであまり歓迎されないと思いますが・・)。登場人物の心理を推測したりはしませんでした。

2.備考・注意点です

※出典は主にWikipediaだったりするので、引用した情報が確かとは限りません。が、わかる限りで原典を記載しています。

※この文章を書いている人物はキリスト教を信仰しているわけではなく、理解が浅い部分があります。出典も色々で、祝福の定義はWikipediaと各地の教会のサイトなどを参考にしました。おかしな箇所がありましたらご指摘ください。

※あくまでフィクションに対する考察です。基本的にキャラクターはすべて作者の造形物と捉えております。

※モチーフとなる事象は今回述べる聖書だけではないので、尾形の物語のほんの一部の考察とご理解ください。

3.考察

(1)祝福とは何か

まず最初に「祝福」という言葉を辞書で調べてみました。

1 幸福を喜び祝うこと。また、幸福を祈ること。「結婚を―する」「前途を―する」

2 キリスト教で、神の恵みが与えられること。また、神から与えられる恵み。

1は、普段私たちが使う意味と同じですが、2、はキリスト教に限っていてかなり限定的ですね。さらに2の祝福について詳しく調べます。

祝別ともいう。広い意味では,人から神への賛美と同時に,神から人への恵み,罰の免除などの意味を含む。(抜粋)

キリスト教で、神から賜る幸福。それを求め祈ること。

ゴールデンカムイの後半の話でも、キリスト教に触れる話がいくつか出てきますね。さらに聖書を主題にした絵画も複数引用されています。

作中で尾形の求めている「祝福」はキリスト教の意味の「祝福」とした方が理解が深まるのでは?という仮説が成り立つ気がしてきました。

(2)ゴールデンカムイにおける、聖書というモチーフ

ゴールデンカムイでは、聖書を主題とした絵画作品が多数引用されます。また話の流れにも、聖書のお話を下敷きにしているのかな?という部分は多く見られます。

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=28384

その中でも、ビジュアル的に一番わかりやすい例として、杉元一行と土方組がはじめて出会った回の食事シーンがあります。

絵画「最後の晩餐」(レオナルド・ダ・ヴィンチ作)の通りにキャラが配置されているというものです。

この配置でいくと

イエス・キリスト▶︎アシリパ

一番弟子ペテロ▶︎杉元

裏切り者のユダ▶︎キロランケ

などととても示唆的です。

尾形は元徴税人の嫌われ者、聖マタイの位置にいます。

こちらも、尾形という人物を弟子の一人になぞらえて表現しているとも言えます。

このシーンの考察はこちらのブログを参考にさせていただきました。とても面白いです。ありがとうございます!

他にも、ゴールデンカムイに引用されている聖書のモチーフは

◆尾形の弟殺しは「カインとアベル」?兄は神に収穫物を捧げるものの、弟ばかりが神に愛され、顧みられず嫉妬の末に弟を殺して土に埋める。

その後も弟の声が土の下から聞こえるなどの描写。

◆70話〜 江渡貝の一連の話(皮剥ぎの刑で殉教した聖バルトロマイを意識?最後の晩餐にも描かれる)

◆71話 扉絵「彼らは羊の皮を身にまとってあなたがたのところに来るが、その内側は貪欲な狼である。」(マタイによる福音書 7:13-15)

羊を皮をかぶっているのは鶴見中尉で、聖書では、滅びに通じる門に導く欲に満ちた嘘の預言者。

◆107話 で鶴見中尉がお銀の赤ちゃんを抱いているシーンは絵画「聖母子と天使」(ウィリアム・アドルフ・ブグロー)

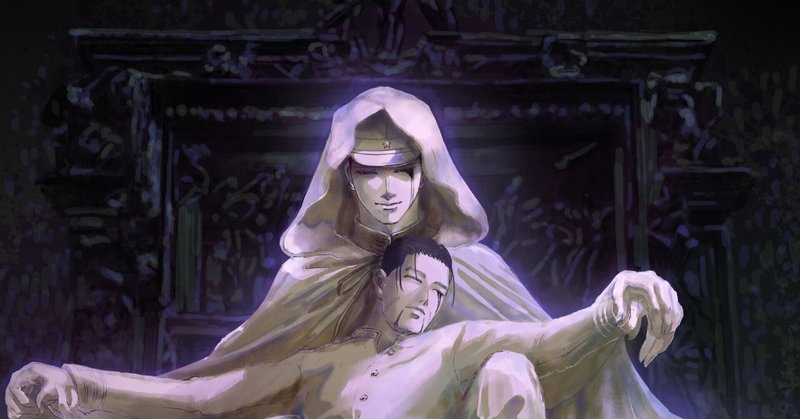

◆256話 宇佐美の死亡シーンのピエタの構図

この構図は世の中に溢れているので参考資料割愛)

◆269話 まだら金貨をよくないものと断罪する記述(鶴見中尉)、バベルの塔に登場する言語の混乱をなぞらえてる?

(他にもたくさんありそうです。ありましたらご教授ください!)

※しかしながらあくまで聖書はモチーフ(その芸術表現をする動機を着想させるもの)であるので、ゴールデンカムイのテーマそのものはキリスト教とは似て非なるものと思われます。

(3)再び、祝福について

ゴールデンカムイの作中には聖書が多数引用されている、という前提に立ったところで、また「祝福」に戻ってきます。

今後かっこ付きの「祝福」は今後キリスト教における「祝福」を指すものとします。

キリスト教における「祝福」の解釈は、簡単ではないのですが、一旦ネットで調べたかぎりの「祝福」の意味と私の考えで

ゴールデンカムイにおける「祝福」、ひいては尾形の求める「祝福」について推測します。

Wikipediaに記載される聖書(主に旧約聖書)の内容と、日本の教会のサイトに記載されている「祝福」の解説から「祝福」の意味を以下の通り抜粋、箇条書きにしました。

1「祝福」は他者への親愛の表現であるとともに祝福者の信仰告白であり、もたらされる恵みの授与者は神である。

2罪を赦す意味も含む

3「祝福」は肯定される、受け入れられるなどの意味を含んでいる。私たちをありのままで、根本的に受容し、承認することでもある。その反対が、否定し、排除すること、すなわち呪いである。(申命記(旧約聖書)11:26‐28、マラキ2:2)

4神に「祝福」された者は、人を「祝福」する者とされていく。「祝福の源」とされたアブラハムは息子イサク、イサクは息子ヤコブというように祝福は継承されていく(創世記(旧約聖書)12章~)

5子が生れることは神の「祝福」にあずかることである。

4からすると、「祝福」されれば、人に「祝福」を与えることができるんですね。

ただこれは、血族を重要視する旧約聖書的には、一番最初に親から子へ受け継がれるものとして記述されているようです。さらに「祝福」は一人で成り立つものではなく、親から受け継いで子へ、他者へ引き継がれて広がっていくような概念です。

この1〜5で、尾形が満たしているのは今のところ5だけですね。

さらにこんな条件もありました。

▶︎「祝福」の対は呪いである。主の命令に聞き従うならば「祝福」されるが、従わなければ呪われるのである(申命記(旧約聖書)11:26‐28、マラキ2:2)。

▶︎神は、人が自分自身を「祝福」することを禁じている(申命記(旧約聖書)29:19,20)

「祝福」と対になる「呪い」。花沢中将が今際の際で行った「呪われろ」は、家族の「祝福」の輪の中には入れてやらないぞ、という意味かもしれないですね。

あと、一人で自分自身を「祝福」することはできない、一人で勝手に幸せになるのはダメなんです。まずは、主に従い、赦しを得ることが必要なんですね。

作中にて尾形の言う「祝福」とは、この解釈の「祝福」であるとすれば家族からの愛を表現したものであると考えられます。他人からでは始まることができない。

※上記の考えは「旧約聖書」のキリスト教世界観を踏まえた理解です。

※旧約聖書の世界では、未だ救世主は現れておらず、その世界観での「祝福」と仮定しました。

救世主が現れて以降〜現代のキリスト教の解釈では「祝福」はそこまで限定的ではありません。信徒以外にも祝福は可能とあります。

(4)聖書の教えに内包される、家父長制と血族主義

「祝福」が親から子へ受け継がれると聖書に明記されているように、モチーフとなった旧約聖書的世界観では血族を重視します。さらに神は「父」と表記されます。

(今の解釈では、神に性別はないとしていますが、あらゆる文献で父とされています。)

ここで気になるのは、ゴールデンカムイで舞台となっているのが陸軍という、のちのち満州で暴走するホモソーシャルで閉じた集団と、軍靴の足音迫る、家父長制の価値観の色が濃い時代であるということです。

これらに翻弄された尾形がまず憎んだものは、全時代的な仕組みによって、「祝福」された(父に愛された)男たちでした。

特に官軍である薩摩の父に愛された鯉登少尉に、憎しみと憧れ?が向けられてますね。弟の勇作にも。

尾形自身はその世界観からは生まれてすぐに脱落していました。

(ちなみに、尾形家は賊軍となった水戸藩の没落した氏族ではないかとの考察があって、膝を打ちました。鯉登家、花沢家共に薩摩ですので、完全に相容れないです。こちらの記事もとても面白いです!)

祝福は、「幸福を祈り、祝うこと」という意味も持っているので、もちろんネガティブな言葉ではないですが、ここまで聖書を引用して、聖書にもたびたび出てくる「祝福」というワードを多用しているならば、キリスト教における「祝福」のニュアンスは作者の意図するところでは?と思いました。

よって、封建的な時代背景とキリスト教(主に旧約聖書)の世界観を重ね、作品の中で象徴的に描いているのではないかという仮説を立ててみました。

「祝福」という言葉が尾形の物語においてここまで重要だったのは、父なるものからの愛と赦しも含む意味や、まずは血縁にしか与えられることができないなどの意味を多分に含んでいるからと思われます。

(5)尾形が対峙していたもの

尾形は当初、陸軍を脱走した兵として描かれています。

ただ、尾形は実は中央のスパイだったので、完全に遁走したわけではありませんでした。より強い存在となって、陸軍(家父長制)を高い位置から見返す機会をずっと狙っていたのですね。逃げたわけではなく、家父長制への反逆者です。

また、金塊や権利書の流れとは別に、アシリパに対し「お前のような人間が生きていていいはずがないんだ」と銃を向けるシーンもあり、こちらも寄り添えない関係になってしまいました。

1、陸軍が、キリスト教世界観の父なるものをを想起させる集団として描かれているのならば

2、アシリパ(と勇作?)はキリスト教世界観の光そのものとして描かれています。

尾形はこのどちらとも対峙している、という構図が見えてきます。

(6)尾形と聖書における「悪魔」

310話、尾形は錯乱の中の言葉「アシリパは俺に光を与えて、俺は殺される」

この文章は比喩です。

神の比喩は光です。聖書では神への反逆者は光には必ず負けるとあります。光を与えられて滅びるのは、聖書における悪魔です。

つまり、アシリパ(光)に対して、尾形は悪魔という立ち位置にある、という主張をこの文章で行なっています。

尾形が聖書における光に叛逆する「悪魔」の立ち位置であるとすると、今までの尾形の行動がややわかりやすくなってきます。

一点、お断りしておきたいのは聖書における「悪魔」というのは、ツノの生えた具体的なモンスターではなく、人の心の闇の部分の比喩ということです。

それを踏まえ、「悪魔」の目的とは何か。

聖書や、ミルトンの「失楽園」などの物語では以下のように描かれています。

「悪魔」の目的は神(愛、信じる心)の否定

高慢で神、愛を否定し、嫉妬から神(父)に成り代わろうとする

人を誘惑し、混乱が続くように立ち回る

神に憧れ、ひたすら問いかける。

上記は例えば、このような尾形の行動に見られます。

▶︎父に成り代わろうとする(師団長になろうとする)

▶︎勇作(光)を遊郭へ誘う、アシリパ(光)を騙し刺青人皮の謎を聞き出そうとする(イエスをたぶらかし、罪に導こうとする悪魔。ただしイエスは撃退する)

▶︎161話 キロランケの「カムイのおかげ」に対して

「違うな・・俺のおかげだ」と言う(神の否定)

網走監獄ではキロランケと共謀して、ウイルクを殺害し、杉元までも殺そうとしました。あまりに突然の展開でした。

どのように共謀するに至ったのか?結局作中では語られていませんが

キロランケ=イスカリオテのユダ、尾形=「悪魔」

とすると、聖書にはユダの裏切りの際、悪魔がユダの中に入った、という記述があるのでそれに則ると、尾形から誘ったという考察を導き出すことができます。

対イエス(アシリパ、勇作)に対してのたらしこみは失敗に終わりますが(聖書の中でも成功していない)、対人間(ユダ=キロランケ)の時は成功しているとも言えるのです。

尾形のキャラクターは光たるアシリパに対する「悪魔」として設定されており、それが作者の言う主人公の成長のための役目です。

聖書の中でも、イエスが「悪魔」の誘いを断り、信仰を深めていく様子が描かれています。

網走監獄から、本格的に尾形の悪魔的行動が目立ちます。14巻以降は完全に敵役ですね。(それまでは本当に弟子のマタイかもしれなかったのですが・・どちらも尾形なのでしょう。)

ちなみに、鶴見中尉からの愛を求めていたように見える304話でしたが

私の解釈では鶴見中尉はあくまで人が意思の力で仮面を被った「偽預言者」ですので(71話)、尾形に愛は与えられません。

たびたび鶴見中尉は「聖母マリア」の構図で描かれています。時に告解を聞く神父であったり、まるで父なるものの代弁者のようですが、偽物なので、正体は人間(マタイによる福音書)か、尾形と同じ悪魔となったもの(黙示録)です。

(死神を自称していますが、死神は聖書には登場しません。これは別の考察が必要かと・・)

鶴見中尉の「愛です」は「神は愛です。」ヨハネの福音書4章16節を想起させます。

「悪魔」の尾形にとってはメフィストフェレス(悪魔)から見たファウスト(悪魔と契約した人間)みたいな感じで約束を守れと言っているにすぎないのではないでしょうか。ただし、尾形の中にも複数の人物がいるようなので、一方で本当に愛をくれる存在かと期待をしていたのかもしれません。

鶴見中尉は、尾形に対し緊張し警戒しているように見えます。尾形の中の分断を見抜いているのかと思われます。

ちなみに宇佐美、なぜあのように悪魔をモチーフにした風貌なのかなと思っていたのですが、もしかすると尾形とバランスをとっていたのかなと思います。

尾形の目尻も初期は特に悪魔的風貌と言えますし、宇佐美ぐらいぶっ飛んだキャラクターでやっと尾形の過去に拮抗できる感じがありますね。

(7)尾形の最期と勇作

尾形は傷か毒のせいか、錯乱の中で自身の目を銃で撃ってしまうのですが、直前、子供尾形が「ああ、でもよかったなあ」と言います。

(103話で太陽から目を背けていた子供尾形に、310話では光が当たり始める)

何がよかったのか?というとやはり自分にも罪悪感があり、欠けている人間ではなかった、と気づいたからなのですが、尾形はその時「考えるな!負ける!」と言います。前後のコマの自問自答では、たくさんの尾形が話し合っています。

前述の「悪魔」である尾形以外にも、おそらく子供や、普通の青年である尾形がいるのだろうなと想像できます。

罪悪感を持つ、人として欠けていない尾形が肯定され、罪悪感を感じない、いままで自分を生かしてきた強い尾形(おそらくこの尾形が「悪魔」)が負ける。

(ちなみに、ここでの罪悪感と言う言葉も、キリスト教的な意味合いが強いのではと想像します。)

この心理描写によって、尾形は精神的に追い詰められるのですが、

さらに、そこに背後から自身の罪悪感の象徴の勇作が現れます。

尾形が自身を撃った直接のきっかけは、悪霊たる勇作の次のコマ

「兄様は「祝福」されて生まれた子供です」の一言ではないでしょうか。

(この「祝福」は生まれてきたことそのものでしょう。前述の5にあたります)

自分が叛逆してきた価値観の「祝福」が勇作によって自分に与えられる。うるせえ!と怒鳴る「悪魔」尾形の声が聞こえてきそうです。

「祝福」されてしまったら、「悪魔」はもう生きるために必要ありません。

欲しかった肉親の愛と否定したい価値観の象徴どちらもを併せ持った勇作の幻影によって、尾形の中で尾形が対立してしまった。

(元々おそらく分裂していましたが、この瞬間までは行動は分裂していなかったはず)

現実的な話で恐縮ですが、現代ならば治療が必要な病気として描かれているかもしれません。幼少期の極度のストレスなどとかで。また、遺伝なども考えられます。

310話で登場するたくさんの尾形や、繰り返し現れる勇作の幻影はそれを想起させます。(平太師匠の話はそれをおそらく示唆していました。)

310話の尾形の思考の流れには、2段階あり、2回尾形は殺されようとした。

1回目は、罪悪感を覚えた尾形によって、冷徹な大人の「悪魔」尾形を

2回目は、1回目で殺されることを恐れた尾形によって、自分自身を物理的に

最期の尾形の笑顔は、近年の映画など言うと、「ジョーカー」の終わりのような、真実が見えない表情に見えました。

祝福された安堵の表情とも、叛逆し続けた悪魔の会心の笑みとも取れます。(自殺はキリスト教の最大の罪)

ちなみに私は上記両方の意味を感じました。

キリスト教をモチーフにした考察なので、この文章では「悪魔」と表現していますが、ストレスから別人格を作り出す脳の働きは実際にあり、その人格は生きるために必要なものなので、その心の動きよりも他者からの「祝福」に安らぎを見出すような結論のみを作者は描かないと信じています。

最後まで「悪魔」の尾形は「悪魔」を全うした。

追記

勇作がキリストでの預言者の立場を模しているとしたら、勇作の出現によって、旧約聖書の世界は、新約聖書の世界に変わります。

預言者イエスが登場する前の聖書が『旧約聖書』、イエスが登場したところを含む聖書が『新約聖書』です。 旧約聖書は、キリスト教からの呼び方であり、「旧約」とは、古い契約という意味です。(ユダヤ教ではこの二つの違いはありません)

勇作(預言者イエス)の出現によって、神との契約が更新され、血族以外にも祝福を与えられるようになった(結果、キリスト教は広まっていく)、というイエス登場の構図をなぞらえていると思われます。

また、勇作が尾形にとってもの「救世主」であるという描かれ方は、杉元にとってのアシリパが「救世主ではない」と描かれることに対して、対照的な扱いになっている気がします。

物語の前半ではアシリパはまるで救世主のようですが(勝手に杉元がそう見ている)、後半では、アシリパはあくまで人間的な感情を持った人間で、偶像化されることを否定するシーンがあります。

(8)尾形のやりたかったこと

たまに、304話の感想で、尾形について「空っぽな男だった」という意見を見かけるので、補填の意味で尾形の目的について書きたいと思いました。

私はその意見を見て、なるほど、人はなんらかの利益のために(主に自分ではなく他者のために)動かないと「空っぽ」と評されてしまうのだなと思ってしまいました。

尾形というキャラクターを個人として見ると(物語における役割ではなしに)確かに正直そこまで熱意を持って師団長を目指しているようには見えないです。

すでに片目を失っていて、いち兵士に戻るのも難しい。無為な行動に思えます。

ただ、他者から見て生産性のない行動や言動を、空っぽで価値がないと感じる心は、すでに生産性を尊ぶ価値観のもとにあります。

生産性のないひとりぼっちの行動を無駄なものと捉えるか、どうか?

祝福される価値があるのかどうか。尾形が読者に問いかけていることそのものであるような気がします。

4. 尾形のキャラクター造形の現代性と物語における役割

話は変わります。

そもそも、狙撃兵という存在がかなり近代的で

英語のSniperという単語が登場するのは第一次世界大戦からです。

それに先立つ日露戦争は、初めてマキシム機関銃が使われ、今までの戦争の比ではない大量の死者の出した戦争でした。戦争で亡くなる人の桁が変わってくる時代の幕開けです。

尾形が気にしていた「罪悪感」ですが、

現代でも「罪悪感」は最も敵への攻撃の足枷となるので

ゲームのように座標を入れるだけで敵を消すような兵器が使用されています。

現代の戦争ではPTSDで心に傷を負った死者が戦死者よりも多いそうです。

ただ、現在その「罪悪感を感じないようにボタン一つで人を殺す」戦い方に象徴されるような、物事を数値化・単純化することこそが悪である、という論説もあります。(近年のゲンロン10 「悪の愚かさについて」でもそこに言及されています)

数値化することによって、死ぬ人の桁が違ってきますし、憎しみから一人の人間に直接殺されるよりも、何も考えない人の押したボタンで家族が亡くなった、その方が非道だと人は感じます。

遠くからの狙撃だから、深い憎しみからとかではないから、弟も同僚も殺せるみたいな側面もあったのでしょう。

生→死の間の距離が近い。命の価値が軽い。

肉弾戦で、直接相手に手を下す描写は描かれていない。

それをするのは杉元です。残酷な描写ではありますが、なぜかそこまで陰惨さを感じさせない。殺した相手を全て覚えているという記載があります。

尾形は覚えていないでしょう。

また、狙撃兵は、軍本体とは別行動で敵の司令塔を狙う暗殺部隊のような役割なので、現代でも嫌われ者、捕虜になったら狙撃兵と爆撃機のパイロットは生きて帰れないと言われているようです。

アシリパや杉元の成長のための役割、それだけでなく、物語性を排除し効率を重視した無機質な悪(とされるもの)こそがこのゴールデンカムイにおける尾形の役割でした。アシリパにウイルクを撃ったことを告白するシーンや、勇作殿が殺すのを見てみたい、と言っている尾形の顔が妙に子供っぽく描かれているのは、この無機質さを表現していたのかもしれません。

おわりに

今回、310話「アシリパは俺に光を与えて、俺は殺される」の意味について考えた結果「悪魔」のモチーフに対し確信に近いものができてきたため、作中のポイントを拾って検証してみました。すると、尾形の行動は割とシステマチックに「悪魔」であればどうするか?というような決定のされ方をしているように思えてきました。

尾形だけが、他に比べ、質量共に重い背景を持っているのはなぜか?と疑問でした。私としては納得のいく考察ができたと思っています。

以前Twitterで尾形百之助は作者に愛されていない、みたいなことをつぶやいてしまったのですが、今回掘り下げて考えた結果、丁寧に読めばこれ以上ないくらいに描かれており、杉元や囚人、第七師団の暗い部分を総括するようなキャラクターで、大きな問題を問いかける物語を持っていました。十分に愛されています。

さらに尾形一人では語りきれない内容を、囚人や周囲の人のエピソードで捕捉していましたね。

▶︎平太師匠(多重人格について)

▶︎関谷輪一郎(神は存在するのか?人の死の偶然とナラティブの否定)

▶︎マイケル・オストログ(聖書における処女信仰と、生まれによる生の否定)

▶︎上エ地圭二(家父長制への批判と叛逆)

人を描くには、まず悪を描かないとお話が成り立たないのですね。

尾形は、非常に現代的で、ゴールデンカムイの本筋に関わる一つの物語の主人公でした。

+++++++++++

今回の考察は作品および尾形のモチーフについての考察であり、尾形百之助は普通に人間(キャラクター)なので行動の全てが文中で言う「悪魔」に起因するわけではありません。

普通に笑ったり泣いたり怒ったりすると思います!しらんけど。。

+++++++++++

尾形の「祝福」とは何か?についてのみ絞って書いたつもりだったのですが、漫画の伏線や描写、出典元も情報が膨大すぎて、考察しきれていない感があります・・。

もっとこう読めるよ〜〜という意見があれば是非教えていただければと思います。

ぜひリプライください!

+++++++++++

元ネタメモ

◆マタイについてより詳しく

ユダヤを支配し差別するローマ帝国からの税を徴収する役人なので、ユダヤ人からは裏切り者とされ、しかしユダヤとしてローマ人からは差別の対象とされる。

また、徴税人の収税方法は自由だった。全額をそのまま税として納めるのではなく、懐に入れてしまうものも多かった。(カツアゲするヤクザの尾形ですね。)

キリストに声をかけられ、弟子の一人になる。

キリストに声をかけられて感激したマタイは、徴税人の仲間や娼婦とともにキリストを歓迎する宴会を催す。(声かけられてすごく嬉しかったんですね。が、ここでキリストの仲間に陰口を言われています)

最後暗殺者によって剣で刺され死亡(309話のよう)

◆マタイ効果(マタイの法則)というのがあって、

「持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう。」マタイによる福音書25:29

まさに愛ですね!

◆鶴見中尉=聖母マリアというのは、処女懐胎という都合のよいシステムで、子供たちを生み出すことができるのでよりホモソーシャルな価値観を補強する装置となりえます。鶴見中尉は、愛の戦士たちを生みだしてますし、父中心のシステムを肯定する存在として描かれているのでしょう。

◆対し悪魔は魔女狩りに代表されるように女性性があります。

尾形がラッコ鍋会でマッチョ男性側に入らなかった、こちらも示唆的かな・・と。

◆116話、尾形がインカラマッのことを「この女、鶴見中尉と通じてるぞ」といって仲間割れ?しかけたとき止めたのはキロランケだったはずなのですが、

樺太に行く直前のキロランケがぶつぶつとインカラマッのことをあしざまにをつぶやいているシーンはとても怖かったですね。網走で鶴見中尉が来ることを尾形はわかっていて、キロランケに吹き込んだのかもしれません。

◆樺太編の尾形が全体的に優しげに描かれている、これはキリストを騙そうと天使に扮装している悪魔なのだと考えると腑に落ちました。

◆列車に乗っている尾形の回想で出てくる子守唄「とおりゃんせ」

これは川越の三芳野神社発祥の説があり、神社が城内にあったことから、参拝客の中に密偵がいないかどうか参拝のたびに調べていて、それを唄ったものだとのこと。

入るのはそこまで厳しくチェックされないが、退場の際は何か持ち出していないか厳しく調べられるので「行きはよいよい、帰りはこわい」なのですね。

◆304話は尾形の表情と鶴見中尉の表情が難解なので単行本加筆待ちの気持ちですが、私的には、尾形はナチュラルボーン悪魔を子ども時代から内に飼っているので、自身の意思から劇場で死神役をやっている鶴見中尉からしたら御しきれないモノホン〇〇と思われていると思います。初期の鶴見中尉の言葉「いまいち腹の中が読めない」そのままかと。

◆「聖マタイの召命」 (カラヴァッジオ作)

近年の解釈では、一番左の若者がマタイと言われてます。

イエス・キリストが声をかけにきたシーンで、顔をあげずにお金を数えていて、「呼ばれてない?」みたいな他の人たち。まるで尾形ですね。

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=521016

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?