【イベントレポ・前編】「紹介営業を科学する –紹介が生まれ、契約を頂くまでの極意–」

*本記事では、株式会社オンリーストーリーがTORiX株式会社 代表取締役 高橋 浩一 氏、株式会社マツリカ 執行役員 中谷 真史 氏とウェビナーイベント「紹介営業を科学する –紹介が生まれ、契約を頂くまでの極意–」をオンライン共催した際の内容をまとめています。

コロナ禍において多くの企業が新規開拓に頭を悩ませる中、「紹介営業」が注目を浴び始めています。一方で、紹介営業は属人化することが多く、これまでそのノウハウも語られる場面が多くはありませんでした。

オフライン集客手法が機能しづらい中でも効果を期待できる紹介営業について、イベント内で議論した様子をまとめています。

日頃の営業組織、手法の改善にお役立てください。

〈見出し一覧〉

◆登場人物と営業アプローチの掛け算

◆人に起因。時間軸は長く

◆1以上の答えを出す人は、紹介特性に優れている

◆紹介の心理的ハードルを下げる

◆KPIは、名前を聞いた数

スピーカーの紹介

高橋 浩一 氏|TORiX株式会社 代表取締役

戦略コンサルティング会社を経て、25歳で起業。アルー株式会社に創業参画し、6年で70名までの組織成長を牽引。2011年にTORiX株式会社を設立。コンペ8年間無敗の経験を基に、2019年『無敗営業「3つの質問」と「4つの力」』、2020年に『無敗営業 チーム戦略』を出版(シリーズ累計6万部突破)。

中谷 真史 氏

株式会社マツリカ 執行役員

新卒にて外資系製薬会社へ入社、MR約1000名中トップセールスを経験。その後コンサルティングファーム2社にてセールス分野のプロジェクトを中心としたコンサルティングに従事。2018年よりマツリカに入社。カスタマーサクセス統括部長に就任し、顧客のSenses活用による営業成果向上の支援に従事した後、現在では執行役員として営業・マーケティング組織を管掌する。また平行し、Sales Science Lab, Inc. Founder & CEOを務める。

竹中 龍聖 氏

株式会社オンリーストーリー

マーケティング・セールスマネージャー。2019年インターンにてオンリーストーリーへ入社。インサイドセールス組織の立ち上げを実施。その後、フィールドセールスのトップセールスとなり、2020年全社年間MVPを受賞。現在は、同社のマーケティング・セールスセクションのマネージャーを務める。

紹介を生むためのポイントとは?

オンリーストーリー竹中(以下、竹中):

紹介営業はなかなか科学できない領域です。アートの領域に近づいていると思いますが、そのあたりをどこまでコントローラブルにできるのか。そこについて少し切り込んでいきます。

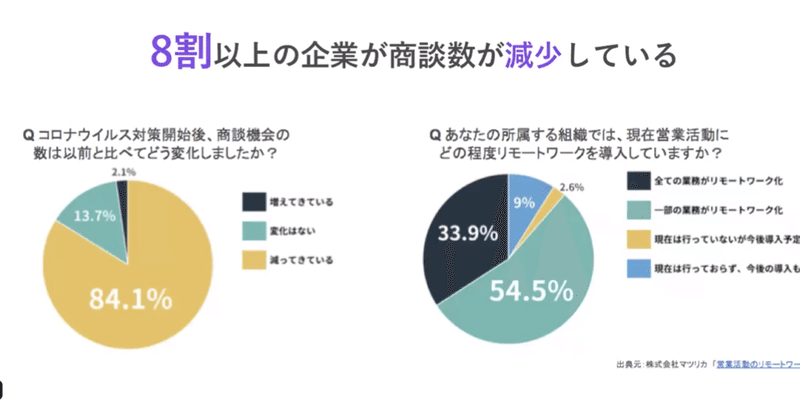

昨年から今年にかけ、コロナ禍で新規開拓の難易度が上がり、アンケートによると8割以上の企業が商談数が減少していると回答しています。

アウトバンドコール、展示会、DM発送、セミナー、手紙送付、交流会といった、さまざまな新規開拓の手法で営業をしているにもかかわらず、数字が落ちている会社もあります。

しかし、コロナ禍に関係なく1件のアポイントをきっかけに、2件、3件……と紹介をいただく成果を出す営業の方たちもいるのも事実。では、どのような状況下でも紹介を生める、もしくは発生させられる営業になるにはどうすればいいのか。それを今回のウェビナーで明らかにしていきます。

竹中:

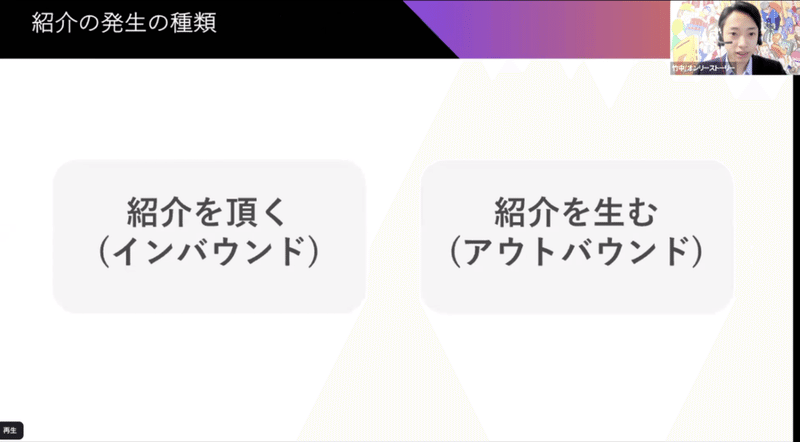

紹介が発生するには、紹介をいただく『インバウンド型』と、紹介を生む『アウトバウンド型』があります。今回は、この2つの観点で紹介を科学したいと思います。

まず、狙って紹介を生むためには何をすればいいか。反対に、紹介をいただくためには普段からどういうことを行えばいいか、株式会社マツリカの中谷さんからお話をいただきます。その後は、紹介をもらったあとの実際の商談時の注意点やポイントまでお話します。

◆登場人物と営業アプローチの掛け算

マツリカ中谷(以下、中谷):

紹介を考えたときに、BtoCでは例えば不動産や保険の紹介営業をイメージされるかと思いますが、BtoBの場合、例えば法人の購買なら、決裁権のある人に繋いでいただくのも1つの紹介ですし、どのように駆使して購買意思決定に近づいていくか、みたいなところは法人営業の方だったら結構されている部分もあるかと思います。では、狙って紹介をいただくにはどうすればいいのかについてお話します。

中谷:

会社や人に対しての好感や、印象・推奨度などのエンゲージメントが高く、かつ人脈とかネットワークを持つ方が、1人当たりの紹介価値が大きくなるので、そういった順番をつけて、まずターゲティングをして狙っていくのは、ひとつの方法としてあるのかなと捉えています。

中谷:

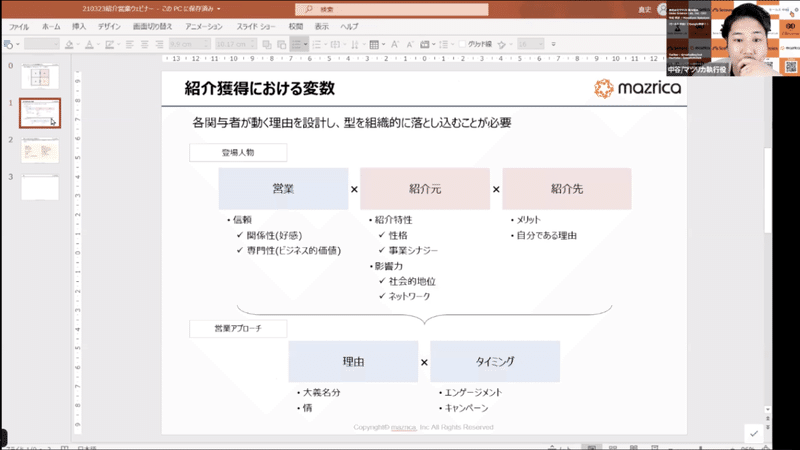

全体像から言うと、「自分」と「紹介元」と「紹介先」の3つの異なる関与者がいると捉えて、どんな営業活動をするかの掛け算ですね。

当然、信頼がない人は他の条件がどんなに揃っていても紹介を出してもらえません。反対に、素晴らしいビジネスマンでいい人で、高い知見を持っている人でも、間違った人に当たるとあまり紹介をもらえません。紹介先にニーズがなかったら紹介はいらないと言われてしまうので、3つの掛け算が正常に機能している状態が前提だと思っています。

その上で、なぜ紹介をするのかの理由づけとタイミングですね。BtoBなら、契約のタイミングにエンゲージメントが上がります。例えば、システムを作って売っている話だと、最初の初期構築が終わって、キックオフをしたタイミングもエンゲージメントが上がります。上がるポイントを捉えて、そのタイミングで依頼するのが必要だったりします。

◆人に起因。時間軸は長く

TORiX高橋(以下、高橋):

紹介を依頼するタイミングはちょっと難しいところがあると思っています。例えば、売り買いの話で起こる紹介だったら、購買に関するタイミングの判断がしやすいと思うんです。しかしBtoBだと、紹介されたからといってすぐに買うわけじゃないし、熟成期間もある気がするんですよね。

中谷:

紹介を狙うときには、基本的には時間軸を長く捉えなきゃいけないという話ですね。

高橋:

紹介の一連のサイクルを短くしようとすればするほど、紹介の成功率が下がる。長くすればするほど、紹介の確率は上がるんじゃないかと個人的には感じています。でも、BtoCでガンガン売りまくる人は、次から次へと、紹介されるってのもあるかもしれませんが。

中谷:

なぜ紹介をしてもらえるのかは、大義名分だったり、紹介先に対するメリットの部分だったりしますが、本当に困っている方がいたときに、その人のために何かをしてあげたいと思って、お節介だったとしても紹介してあげることは価値があるという絶対的な自信があって、紹介が生まれる。それって大義名分だと思いますし、同時にメリットにもなる。

でも一方で、BtoCのそこまで単価が高くない商材の場合、美容室とかでも1人紹介してくれたら次回半額です、みたいなメリットのつくり方をしています。

例えば、パーソナルトレーニングジムでも会員さんを1人紹介してくれたら、プロテインを1回プレゼントとか。そういうキャンペーンをつくることも、メリットをつくる理由になると思っています。

高橋:

人に起因するところも、BtoBの場合は多いのではないでしょうか。これは紹介特性の話と似て近しいところがあります。いい意味の本当にお節介な性格の方だと、より響きやすいかもしれないです。

◆1以上の答えを出す人は、紹介特性に優れている

中谷:

その人に紹介をお願いしても大丈夫かどうかを判断するポイントは、何かを聞いたときに1以上の答えを返してくれる人かどうか。それが結構基準ですね。

竹中:

ご自身が経験された中で、この人は紹介特性をすごい持つ方だと思った瞬間とかありますか。

中谷:

社内情報などビジネス的な観点で、例えば〇〇部長と〇〇部長は仲が悪いとか、そういう情報を教えてくれる人(笑)。そういう方も紹介特性が高いですし、一方でさらに本質的に見極めるのであれば、プライベートのほうの話を混ぜていきますね。

例えば、駅の近くでおいしいラーメン屋ありますかと尋ねたときに、食べログの情報を言うだけの人と、「あそこの店は最近いつも並んでるけど、この曜日がちょっと狙い目」みたいなことまで教えてくれる人とでは、全然紹介特性が違う。そういう話です。

竹中:

営業チックな話になりますが、商談の始めや、商談中のアイスブレイクといった余談の中でも見極められるのかもしれません。

紹介先を紹介元の人に依頼するときも、どれぐらいの粒度でするかと困る方も多いかもしれません。困っている人がいたら紹介してくださいくらいだと、動いてくれないですよね。

中谷:

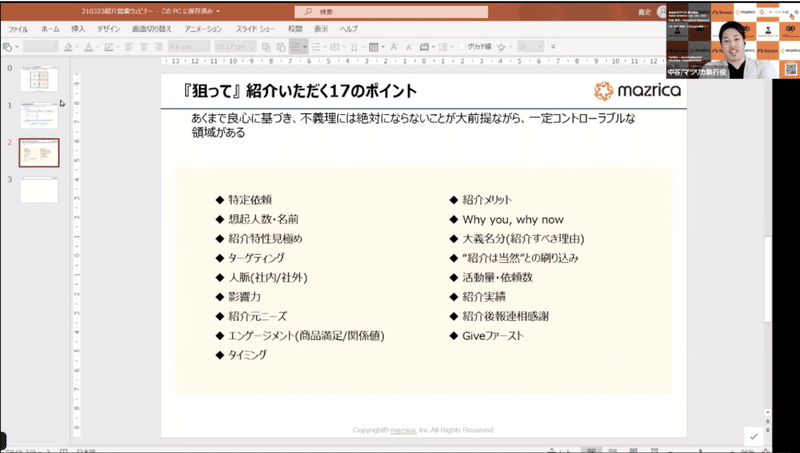

狙って紹介をいただくポイントとして17個ある中で、特に特定依頼を想起する人数と名前の把握が大事かと思います。「こういう企業の、このぐらいの役職の人で、こんな悩みを抱えてらっしゃる、こんな発言をしていたご友人はいらっしゃいますか」とか「最近、この1ヵ月で商談をしたお客様の中で、こんな言葉を発している方はいらっしゃいませんでしたか」といったように、セグメントして人と名前を連想できるくらいの粒度で、まず想起してもらうんです。

急に紹介の話を振っても失礼にあたるタイミングも、もちろんあります。だから、次にお仕事でお会いされたとき、プライベートで飲みに行かれたときがあったら、ぜひこんな話をしてみてください、と留めておく。

そうすると1ヵ月後にフォローをしたときに、「あそこの誰々さんと最近連絡取りました」というような名前をベースに会話を進めやすいので、グリップができるという話ですね。

竹中:

ウェビナー当日は紹介特性の見極めの方法についてもう少し詳しくお伺いしたいとご質問もいただきました。

中谷:

仕事の話と、仕事を離れたところの話で何かを問いかけたときに、1以上のものが返ってくるか。丁寧さとか、お節介してくれる方というところで判断している。

高橋:

まず人によって紹介したがる人とか、紹介が得意な人みたいなのは、willとかcanの話が結構大きいなと思っています。

やっぱり紹介するのが好きで、コネクターみたいな感じでできる方は、紹介することはカロリー消費しない場合もあります。1つの価値として生業とする方もいらっしゃるわけですから、メリットがあるから紹介すると言われてるところが大きいなとは思います。

ただ、ある程度の量とか行動がないとそもそもタッチできないので、露出があると(紹介が得意な人に)届けやすいかなと。

竹中:

本当に会話の内容はなんにせよ、やっぱり1を聞いたときに1以上答えてくれるかどうかが結構肝になる。

◆紹介の心理的ハードルを下げる

中谷:

一般的には紹介を依頼しづらかったりだとか、あとは紹介を出すことってネットワークビジネスのようなイメージを持たれたりだとか、一般的には踏み込みづらい領域だったりもするんですね。心理的なハードルがあるのが大前提なので、そこを振り払いに行くのがまずあります。

例として、住宅の展示場に初めて来場された方が、HPを見て来たとします。まず最初の質問として、「どなたかから紹介をいただいたか、もしくは何かクチコミでご存知いただけたんですか」っていうクローズドクエスチョンを投げていくと「(紹介ではなく)実はHPを見てきたんです」ってなる。このやりとりを1個挟むことで、基本的に紹介じゃないと来れないのかなと印象が変わるんですね。

その上で、「実は紹介でいらっしゃるお客様が最近急増していたものですから、そういった経緯かと勘違いしてしまいました」という感じで言うと、紹介が多いんだと認知がされるので、紹介することに対するハードルが下がる。

竹中:

(紹介そのものの)心理的なハードルを下げるということですね。

中谷:

良心に基づき、お客さんに不都合を与えないことと、自分の価値を汚さないこととが前提にあります。

◆KPIは、名前を聞いた数

竹中:

参加者の質問の中で、活動量に対してKPIの立て方やwhy nowのアプローチが難しい、またどういうことをギブしているのかといった話もいただきました。

中谷:

KPIは非常にシンプルで、名前を聞けてる数とかでいいと思います。活動指標と結果指標の中間の成果指標にポイントを置くのであれば、活動した結果、名前を聞けてその数がストックされることが結果に結びつくというのが、一番シンプルかなと思います。特定依頼の文脈で、1番打率は高いですね。

竹中:

BtoBで高い商材を売る会社さんであれば、「なぜ今?」というところはどのようにアプローチするのでしょうかと、質問をいただきました。

中谷:

今すぐ受注するためのwhy nowはあんまりつくらないほうがいいと思うんですね。もちろんニーズが明らかな場合は入れたほうがいいんですけど、紹介においてはあまりないパターンなので。シンプルに、「ずっと会いたかったんです。最近、誰々さんから誰々さんのお話がお伺いできたので、この機会にと思いまして」みたいな程度の話でいいと思います。何かしらのきっかけでいいと思います。

後編はこちらから…

サービスのご紹介

*決裁者マッチング支援SaaS「ONLY STORY」

決裁者へ直接メッセージ!無料登録企業募集中

*決裁者限定オンライン交流会を多数主催中

*ツイッターで最新情報を更新中

この度弊社オンリーストーリーは、総額約13億円の資金調達を実施致しました。

— 株式会社オンリーストーリー【公式】 (@ONLY_STORY_) April 14, 2021

▼プレスリリースhttps://t.co/uLmxvDNCkB

資金調達の結果報告に関する代表の投稿も公開致しました。

▼Facebookhttps://t.co/JUci0tIf6T

▼notehttps://t.co/5ZMUeSWxdC

今後ともどうぞ宜しくお願い致します!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?