SaaS経営者がAmazon AWSから学べること

先日、アメリカのプロダクトマネジャーAakash Guptaさんの解説するAmazonのクラウド事業であるAWSの躍進に関する記事が非常に濃密で、素晴らしい内容でした。

日本のSaaS経営者であれば、マーク・ベニオフ「クラウド誕生」に感銘を受けた方も多いと思うのですが、Amazonの成長ストーリーも負けず劣らずの内容です。本記事では、SaaS経営者がAmazon AWSから学べる経営ノウハウについて、要約を抜粋しながら解説します。

AWSは自社の技術優位性を製品化したもの

・AWSはいまやAmazon全体の50%を占めており、AWSの功績者であるアンディジャッシーはAmazon全社のCEOを務めている

・Amazonは元々小売業としてのシステムが中心だったので、動画機能など新しい機能開発のスピードが下がっており、苦労していた

・分散型コンピューティングに切り替えていくことを決意

・ここで開発したドキュメントやAPIを元にしてAWSが作られた

Amazon AWSの強みは、Amazonの大規模トラフィックに耐えうる分散型コンピューティングの技術です。自社の強みとなる技術力を生かしてAWSは誕生しました。

Amazonは逆算志向で事業を組み立てる

・Amazonの文化は、プレスリリース、FAQ、デモを先に作ってしまって、完成図をイメージしつつ、そこから逆算して製品を開発する

・初めにリリースしたアフィリエイト用の機能に留まらず、大きく考えて、スケーラブルで低コストなインフラであるとジェフベゾスにアピールをした

Amazonの仕事術として有名なものは、新たな事業・プロジェクト・施策などをローンチする際に、先に「プレスリリース」を作ってしまうというものです。事前に成功の仮説を具体的に文章化することで、周囲の反応や、考慮するべき点のイメージを膨らますのです。仮説思考の実務的な応用テクニックで、MVPによるリーン・スタートアップにもイメージが近いです。Amazonではジェフ・ベゾスもこのプレスリリースをチェックして意思決定をするようです。

レコブロックのようなユーザーによる構築システムにする

・本格的にAWSに投資していくため、アンディ・ジャッシーをプロジェクトにアサインした

・コンピューティング、ストレージ、データベースの強みがより強調される

・2003年は、18ヶ月コードを書くことなく顧客からヒアリングした

・ここで会ったエンジニアの1人が、AWSをレゴブロックのような機能単位のビルディングシステムであることをブログに投稿。それがAWSの共通認識になっていく

AWSは実はいきなり製品化をすることなく、18ヶ月の間はコードを書かずに、先ほど紹介したプレスリリースやデモをベースにしたヒアリングを徹底して行っていました。そこでヒアリングに協力してくれたエンジニアの1人が、「レゴブロックのように、いろいろな機能を組み立てられるのがAWSだ」という記事を書いたようです。この、ユーザーが自ら製品を組み立てていけるような『レゴブロック』という表現はAmazon社内でも気に入られ、クラウド事業であるAWSのコンセプトとなっていくのです。

従量課金の価格設計で大手~スタートアップの幅広い顧客に浸透させる

・2005年までは無料のベータ版だったが、有償化に向かう

・使用量に応じた従量課金にすることで、ガレージのスタートアップからフォーチュン500まで広い企業に採用されるようになった

・AirbnbやStripeなど、後に世代を代表するスタートアップがこぞって利用した

AWSは有償化にあたり従量課金を採用しました。これにより、今はまだ小さなベンチャー企業だけど、後々大きなトラフィック(≒売上)を生み出すスタートアップたちの採用に成功します。サーバーコストの負担に悩んでいた若い会社も含め、幅広い顧客セグメントに受け入れられることで、急激にシェアを拡大していきます。

AWSの中長期目線を持った海外展開

・AWSは高い営業利益率だったが、Amazonはその利益を再投資し続けた

・まず地理的な拡大として、ヨーロッパに展開した

・EC2のベータが出てすぐヨーロッパ展開を大投資を行なっている。ベータ段階から海外進出するのは一般的な考えとは外れているが、数十年先を見越してやり遂げた

・また新規製品にも積極的に投資し続けた

・しかも、競合他社が参入しても構わないようにマージンぎりぎりの価格設定をした

・実際にGoogleが参入したが、2年参入が遅れたことでスケールに対応できず、AWSの勢いは止まらなかった

・2010年にMicrosoftがAzureで参入したが、AWSは既にアジアにまで進出しており相当先行していた

Amazonは中長期の投資・意思決定に定評がある会社です。まだAWSがベータ版の段階からヨーロッパに展開するという一見無謀なチャレンジをしました。また、後から競合が参入しても旨味がないようにAmazonにとってもギリギリの値付けをすることで他社を牽制します。更に関連製品やオプションを次々に開発し、製品競争でも先行を取ります。GoogleやMicrosoftといったIT企業の巨人たちがクラウド事業に参入してくるのですが、Amazonが海外では数年市場で先行していることで優位性を維持し続けました。

顧客の声を中心とする開発ロードマップ

・顧客ニーズを理解するため、NetflixのすべてのトラフィックをAWSに移行させるプロジェクトに取り組んだ

・AWSは開発ロードマップの9割は顧客との関係から、1割は顧客の代わりに発明することから作っていると発表した

・競合よりも顧客に執着して取り組み続けた

AWSの大きなプロジェクトの一つがNetflixのインフラのリプレイスです。このNetflixの案件を通じ様々な開発が行われました。AWSの開発のコンセプトは、顧客の求めるものを構築すること。開発ロードマップのほとんどを顧客からの要望をベースに設計していました。

Amazonは開発する機能において、競合他社を気にすることなく、ほぼ全てを顧客ニーズにもとづいてリソースを投下し続けます。

大規模顧客を獲得するための営業(フィールドセールス)投資

・2011年〜からは大規模顧客を獲得するため、営業に投資した

・当時Amazonの顧客は業界2〜3位の顧客は多かったが、1位の顧客に対しては基幹システムからのリプレイスに苦戦していた

・そこで、獲得したい顧客3,500をリストアップし、数千人規模のフィールドセールスを配置した

・大幅な営業強化に踏み込んだ理由は、SaaSの事業領域に、2位のマイクロソフト、3位のGoogle、4位のIBMと競合他社が迫ってきたからだ

・他にも新規参入は相次いでいたが、既にAmazonは大量の利益を上げられるフェーズに進んでいた

Amazonのシェアは上がっていくのですが、各業界のトップ企業はそれぞれで基幹システムを開発しており、そこからのリプレイスに苦戦していました。そこで圧倒的な数のフィールドセールス部隊を構築します。グローバルの上位企業をリストアップして、数千人にもわたるセールス採用の投資を実施。

他社は新規製品として参入する製品開発フェーズの中、Amazonは既に製品もビジネスモデルが完成されており、営業マーケティングで更に先行していきます。

Amazonのフライホイール戦略

・Amazonは利益率80%と驚異の数字だった

・その理由は、古い製品を利用非推奨とせず、安いコストでそのまま提供していたこと。将来的な利用を前提とした割引を提供していたこと。

・この高い利益率から新規製品に投資した。

・新規製品投資→顧客の能力拡大→AWSの依存度が高まる→新規製品投資と繰り返すフライホイールを回し続けた

・AWSは700億ドルのARRを誇るプロフィットセンターとなり、この事業の高い利益率が新規事業の原資になった

Amazonは自社の利益を新規製品開発によりいっそうつぎ込みました。

新たなプロダクトの開発を進めることで、顧客の出来ること(≒カスタマーサクセス)が拡大し、更にAWSに依存する。そこで稼いだキャッシュを新規事業につぎ込むという、強力な製品戦略を実施します。

顧客の成功(カスタマーサクセス)を構築

・AWSの一強は終わり、Google、Microsoft、IBMはクラウドに大きく投資し始めた

・Microsoftの2019年の米軍の案件受注をきっかけに、AWSは営業人数を2倍に増やした

・営業に加えカスタマーサクセスを定義した

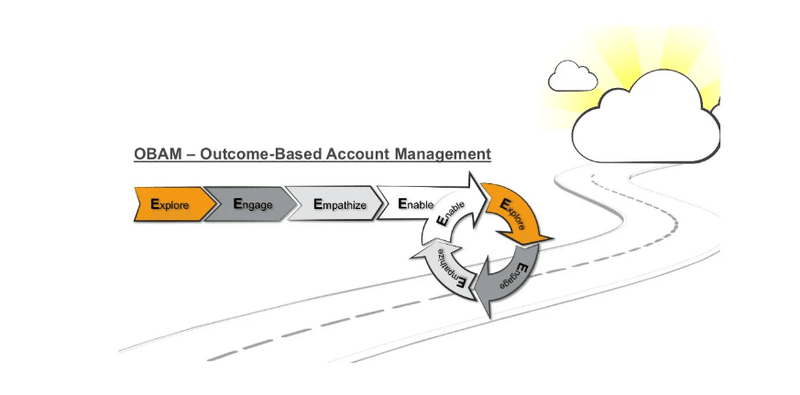

・OBAM(アウトカム・ベースド・アカウントマネジメント)として公式化されている

・顧客とのエンゲージ、顧客の共感、顧客のイネーブルメントの要素が会社として強化された

Google、Microsoft、IBMといったIT大手企業もSaaS/クラウド領域に参入するについて、Amazon1社のみが独占的にシェアを伸ばし続けることが難しくなりました。そこでAmazonは、更なる優位性を築くためにカスタマーサクセスに投資します。AmazonはAWSのカスタマーサクセスに関する体系的な文書化を進め、自社やパートナーに対し配布を始めます。OBAMと呼ばれるこの資料はAmazonのアカウントマネジメントの能力を飛躍的に高めていきます。

政府に求められる存在へ

・Microsoftに米軍の受注を奪われてから、AWSは公共セクターの取り組みを強化した

・国家安全保障局、CIA、NASAなどと契約した

・これを進めていくにあたり、ITソフトウェア調達の経験がある政府関係者を66人採用した

・調達プロセスにおいてどのように振る舞えばいいか正確に把握し、政府向けの営業優位を保った

・政府調達において求められるRFPに完全に精通していた

・米国だけでなく、オーストラリアやジンバブエなど世界中の政府と大型取引を拡げた

AmazonはMicrosoftに米軍案件を奪われてから、政府案件の獲得に徹底的に投資します。政府関係者を66人採用したというのは凄い話です。交渉の相手側を理解するためには当事者を採用してしまえ、というわけです。RFPとして求められる要件を完全に分析し、AWSが政府調達における1番の選択肢になるよう事業プロセスを改善していきました。

AWSからSaaS経営者が学べること

・使用量ベースの従量課金は、顧客の裾野を大きく広げることに貢献できます。これによりお金のないスタートアップ向けにも展開可能になります。

・価格をギリギリまで安価にすることで競合が参入しても優位性を保つことが出来ます。

・開発ロードマップは競合の動きに囚われず顧客の声を中心に作ることが重要です。

・大手顧客獲得のため専門の営業チームに投資するべきです。

・利益を海外投資、新製品投資に投ずることで競合他社から引き離すことが出来ます。

・事業の好循環を生み出すフライホイールを作りましょう。

・自社のカスタマーサクセスの姿を文章化するのです。

・大型案件の獲得のために調達経験者を採用するべきです。

おわりに

こちらの記事が良いなと思った方は、是非いいねとSNSシェアをいただけると幸いです。またopenpageでは様々なカスタマーサクセス情報を発信しております。下記関連リンクよりご覧ください。

【PR】openapge(オープンページ) 人によって手間がかかっていたカスタマーサクセスの業務をデジタルで実現! お客様への製品トレーニングやイベント案内などを専用のカスタマーサクセスサイトを作ってテックタッチを実現します。

openpage(オープンページ)の特徴

①顧客案内の効率化:カスタマーサクセスにおいて必要な案内業務を自動化!

②提案レベルアップ:組織のスケールに合わせ、CSチームの提案レベルをアップ!

③解約とアップセル察知:契約の解約ないしアップセル/クロスセルの機会をレポート!

④学習サイト/コミュニティ開設:カスタマーサクセス専用の学習サイト、コミュニティサイトの構築ができる!

⑤テックタッチの導入:テックタッチがはじめての場合もサポート!

⑥専門性の高いCSチーム:SaaS/クラウドに熟知した専門チーム!

openapge(オープンページ)製品サイト

https://www.openpage.jp/

資料:3分でわかるopenpage

https://www.openpage.jp/library/wp001...

openpageでは様々なカスタマーサクセスの情報発信を行っております

enpage(オープンページ)代表藤島のnote記事

https://note.openpage.jp/

openpage(オープンページ)代表藤島のTwitter

https://twitter.com/seiya_fujishima

openpage(オープンページ)カスタマーサクセスブログ https://www.openpage.jp/blog

openpage(オープンページ)カスタマーサクセス関連資料 https://www.openpage.jp/library

openpage(オープンページ)カスタマーサクセスイベント情報 https://www.openpage.jp/event