”ライフログ”としてのVlog - 人生を趣味にする。

皆さんは”ライフログ”という言葉を聞いたことがあるだろうか。今回は、近年盛り上がりを見せている”Vlog”が今後のライフログの主たるプラットフォームになると言う分析のもの、それぞれについてまとめてみようと思う。

ライフログとは

ライフログ(英: lifelog)とは、人間の生活・行い・体験を、映像・音声・位置情報などのデジタルデータとして記録する技術、あるいは記録自体のことである。

Apple Watchで代表される様なスマートデバイスでは、自分の健康状態を記録するという点で一種のライフログであると言える。

ライフログには、ユーザが自分で操作して記録する手動記録と,外部デバイスにより自動的に記録する自動記録がある。

前者の手動記録は、詳細で自由度の高い記録が可能であり、ブログやメモなどのように記録にユーザの主観的意見を含めることができるが、ユーザ操作を伴うため記録負担が大きい。

後者の自動記録は、ViconRevue(バイコンレビュー)のようなウェアラブルデバイスを装着して、画像・動画・音声・位置情報といったデータを常時記録するというものである。 ユーザの記録負担は小さいが、取得されるデータが限定されており、客観的なデータしか取得することができない。

ライフログにはインターネット上で検索を行うなど、ユーザーの操作により記録されるものと、携帯電話のGPS機能などにより自動的に記録されるものがある。これら情報技術の利用履歴と携帯電話などからの「誰が、いつ、どこで」という情報を組み合わせることで、各ユーザーに対して効果的な提案(表示など)、付加価値の向上が望めるとされており、2010年現在、各社が参入を始めている。その一方、総務省下のワーキンググループ(作業部会)による平成21年度の報告では、個人情報保護法制等を考慮したルール作りの必要性・緊急性が言及されている。

Vlogとは

近年、ライフログという言葉が広く社会的に認知されつつあり、例えばブログ(blog)のような日記の類もライフログと呼ばれることがある。近年では、ブログから派生してVlog(video blog)が注目を集めている。

Vlogは、日常生活を中心とした共感できるような動画がシェアされている。

Vlogが普及した背景

近年YouTube、Facebookのように様々なプラットフォームにライブストリーミング機能などリアルタイムに近い投稿をすることができるようになり、アプリケーションが進化したことがvlogが普及した背景である。

動画プラットフォームが身近な存在になったことで、テキストとイメージ情報よりも動画を通じて直感的な情報が欲しいインターネットユーザーのニーズが形成されている。

今や多数のコンテンツクリエイターがブログではなく、もっと効果的な動画プラットフォーム、YouTubeに移動しつつある。これまでよりも自然に、より多くの情報がYouTubeで検索することができ、新しい検索エンジンの役割を担っている。

数値で見るVlog

海外にはVlogger(Vlogを作り発信する人)がいて、再生回数が数万回、数十万回に上る人気Vloggerも少なくない。こうしたVlogが、最近日本でも急速に注目を集めている。かく言う自分自身も、YouTubeにvlog動画を毎日投稿している。

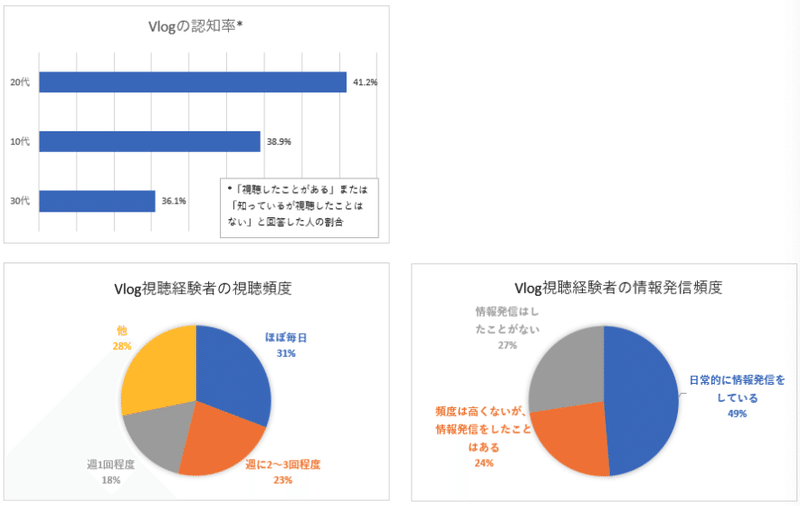

株式会社ジャストシステムが、マーケティングリサーチに関する情報サイト「Marketing Research Camp(マーケティング・リサーチ・キャンプ)」で公開している、ネットリサーチサービス「Fastask」を利用して実施した『動画&動画広告 月次定点調査(2019年6月度)』の結果によると、Vlogの認知率は20代で40%を超えている。

また、Vlog視聴経験者に視聴頻度を尋ねたところ、「ほぼ毎日視聴」が30.8%で最も多く、自らもVlogで日常的に情報発信を行う人は、48.7%にのぼっている。自粛期間中にYouTubeに動画投稿を開始したと言う情報もあるので、現在ではvlog動画を投稿している人がさらに増加していると考えられる。

YouTubeにおけるVlogのポジション

人生において大きなギャップを感じてしまう有名人の生活ではなく、自分に近しい一般人の生活動画を見ながら共感層を形成している。つまり、自分の生活に満足と安心したいというニーズが強くなっている。そのため、クリエイティブコンテンツもあるが、基本的に自分の些細な日常生活を共有することが目的となっている。

Vlogとして投稿される人気な動画として、主に次の様なものがある。

WIMB-What’s In My Bag:

自分の鞄の中にある小物を見せてあげる画面を撮った動画。

Unboxing:

新しく買った商品やプレゼントを開封する過程を撮った動画。

GRWM-Get Ready With Me:

化粧したり、出勤・通学準備したりする画面を撮った動画。

GUWM-Get Unready With Me:

一日の日程が全部終わり家に帰って寝る前までの画面を撮った動画。

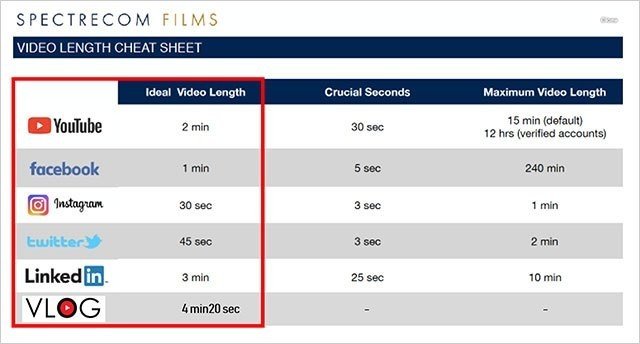

プラットフォーム別にユーザー層、UIなどが異なるため、ユーザーにとって最適な動画の尺も異なる。例えば、世界で一番多くの動画サービスを提供しているYouTubeの場合は2分、Facebookは1分というデータがある。既存の動画プラットフォームの共通点は最適な尺の中により多くの情報と面白さを盛り込むことである。

しかし、Vlogの目的は自分の日常生活を自由に共有することなため、動画の時間制限は特に決まっていない。配信者が届けたいことを細部までゆっくり共有することもできる。そのため、ユーザーが優先する動画時間がプラットフォーム中で最も長い4分20秒を形成している。

Vlogにおけるコンテンツのカテゴリ

共感型:

「電車内の様子」、「会社で仕事したり学校で勉強する様子」などありふれた日常生活が代表的なVlog共感型動画である。Vlogger一人だけではなくユーザーにとっても日常で起こり得る出来事のため、一緒に体験しているかのような共感を呼ぶ。

必要な情報を調べることではなく、Vloggerと他のユーザーたちとチャットで話し合いながらコミュニケーションをすることが目的だ。

代理満足型:

ユーザー自身の日常生活で簡単には経験することのできないことを動画を通して間接的に体験し、自分のニーズを満足させる。「海外留学」「新婚夫婦の毎日」「有名な旅行地で遊んでいる」シーンを撮った動画が代表例だ。基本的に長い時間とお金が必要な経験が代理満足型のコンテンツになる。

情報共有型:

先述の2つの型とは異なり、SEOの機能が強いタイプのVlogである。Vloggerが経験した体験と情報をHowto動画で伝えるタイプである。主に情報共有型の動画は〇〇Tipというタイトルで共有される場合が多い。「ダイエットTip」「セルフインテリアTip」「短期間でToeic900点取れるTip」などが代表的なコンテンツだ。

ブログなどの発信者主体の1人メディア市場はすでにレッドオーシャンになってしまったが、Vlogは“共有感が入っている動画情報”という戦略で新しいブルーオーシャンを創造することができる。

アメリカや韓国市場と比べて日本のVlog市場はまだ発展途中にあり、企業での活用事例も少ない状態ですが、今後伸びてくる注目すべき市場である。

余談:僕自身のライフログ

ライフログを残しておくことは、自分自身の過去の活動・行動を振り返る上で曖昧な記憶だけを頼りにすることなく、明確な形として参照することができる。その点、自分を客観的に見直すことができ、最適な行動計画を練ったり、また自分がしてきたことをまとめておくことで自信につながる。

僕自身もYouTubeにてvlog動画を毎日投稿しているので、よろしければ是非チェックしてみてください。

よろしければサポートありがとうございます!いただいたサポートはポッドキャスト番組”OpenSource.FM”の活動費として利用させていただきます!