雇用保険受給は?(定年退職後の不安材料)

定年後の不安材料とお楽しみ材料について投稿しています。

今回は不安材料の投稿テーマの中から「雇用保険受給は?」について記載します。

■定年退職後の不安材料

投稿テーマ:「収入は?」「雇用保険受給は?」「健康保険は?」「税金は?」「確定申告は?」「健康は?」

■全体の流れ(現時点)

雇用保険からもらえる給付金ですが「いくらもらえる?」「もらえる期間は?」などの不安がありますよね。初めてのことなので、私が現在進行形で経験している内容を紹介します。

3月末日:離職(引退・退職)

4月12日:離職票を受領(会社から郵送)

4月15日:求職申し込み手続き(ハロワーク訪問1回目)

4月22日:雇用説明会に出席(ハローワーク訪問2回目)

5月12日:①失業認定日(ハローワーク訪問3回目)

5月16日:①給付金振込

5月24日:求職活動(ハローワーク訪問4回目)

6月9日:②失業認定日(ハローワーク訪問5回目)

6月13日:②給付金振込

6月21日:求職活動(ハローワーク訪問5回目)

7月7日:③失業認定日(ハローワーク訪問6回目)

7月中旬:③給付金振込

■最初の手続き(訪問1回目)

私は3月末に引退・退職。4月12日に会社から自宅に離職票などが郵送で届きました。4月15日にハローワークに初めて行きました(初回の訪問日は自分で決めますが離職票が届いたら速やかに行きましょう)。

事前に①離職票、②印鑑、③マイナンバーカード、④写真2枚、⑤預金通帳を準備します。加えて私は個人PCで求職申し込みをネットで事前入力して行きました(ハローワーク初回訪問時に手書きで求職申し込みすることも可能ですが自宅PCで事前入力が効率的だと思います)。

上記は会社からの郵送物の中に同封されていた説明書を読んで準備しました。

4月15日にハローワークを初回訪問。上記の資料内容と求職申し込み内容を窓口面談形式で確認。この日に①ハローワーク受付票、②失業認定申告書、③雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(③受給資格者のしおり)」を受け取って最初の手続きは完了です。

「③受給資格者のしおり」の表紙に「受給資格決定年月日(初回訪問日)」、「雇用保険説明会の日時」、「最初の失業認定日」が手書きで記載されています(赤色文字)。次回は雇用保険説明会にハローワークに行くことになります。

■雇用保険説明会(訪問2回目)

2回目の訪問は「雇用保険説明会」です。私は4月22日でした。この説明会で、以降どのような活動(求職活動など)を行うかの説明を受けます。

説明会で①雇用保険受給資格者証が渡されます(支給期間満了後も本人が保持)。裏面に求職活動を記録する欄があります。ここに実施した求職活動が記録されます(ラジオ体操でハンコをもらうイメージでハローワーク訪問の際に担当者が記録してくれるの、自分で記入する必要はありません)。

同時に②失業認定申告書が渡されます(失業認定日毎に提出して次回分を受け取る)。これは最初の失業認定日までの求職活動を自分で記入する用紙です(記載方法は説明会で教えてくれます)。この記入内容に基づいて、次回の認定日にハローワークの担当者が①雇用保険受給資格者証へ求職活動記録を記入する仕組みです。

そして次回の訪問は1回目に渡された「受給資格者のしおり」に記載されている「最初の失業認定日」に行くことになります。

失業認定日には、①雇用保険受給資格者証と②失業認定申告書を忘れずに持参しなければいけません。

■最初の失業認定日(訪問3回目)

5月12日「最初の失業認定日」に①雇用保険受給資格者証と②失業認定申告書を持ってハローワークを訪問。

ここまで2回の訪問をしているので、この2回が求職活動扱いとなり、無事に「失業認定日」として認定されます。

そして求職活動が①雇用保険受給資格者証の裏面に記録され同時に「基本手当額(給付金額)」も記載されます。後日、銀行口座に「基本手当」が振り込まれます。

■次の失業認定日(訪問4回目以降)

最初の失業認定日以降は、月に2回の求職活動を行い②失業認定申告書に自分で活動内容を記載して次の「失業認定日」に持参することになります。

ちなみに毎月の失業認定日に窓口相談が自動的に行われるので、これが求職活動1回分として記録されます。これ以外に月一回、ハローワークで求職活動(例:端末で求人票検索)を行い、窓口相談を受けて①雇用保険受給資格者証の裏面に記録してもらいます(認定日以外に1回のハローワーク通いが必要ということです)。

次回の失業認定の日付は(必ずハローワークに行く日)は、②失業認定申告書の左下に記載されて渡されますので忘れずに訪問しましょう。

毎月の失業認定日を予め確認しておきたいですよね。前述の「雇用保険説明会」で今後の自分の失業認定日を事前確認する方法が説明されるので、よく聞いてスケジュール調整しておくことが大切になります。

上記のように、毎月求職活動と失業認定日による訪問を所定給付日数満了(私の場合は150日)まで継続することで、給付を受けることができる仕組みとなっています。少し面倒かも知れませんが給付を受けるために必要な活動なので、それほど面倒でもないと思って活動しましょう♪

■もらえる期間は?

私の場合は、所定給付日数=150日です(150日÷30日=5ヵ月)。

給付日数は雇用期間や退職理由などを基準に照らして決定し「雇用保険受給資格者証」に記載されます(雇用保険受給資格者証は雇用保険説明会時にハローワークで受け取り)。

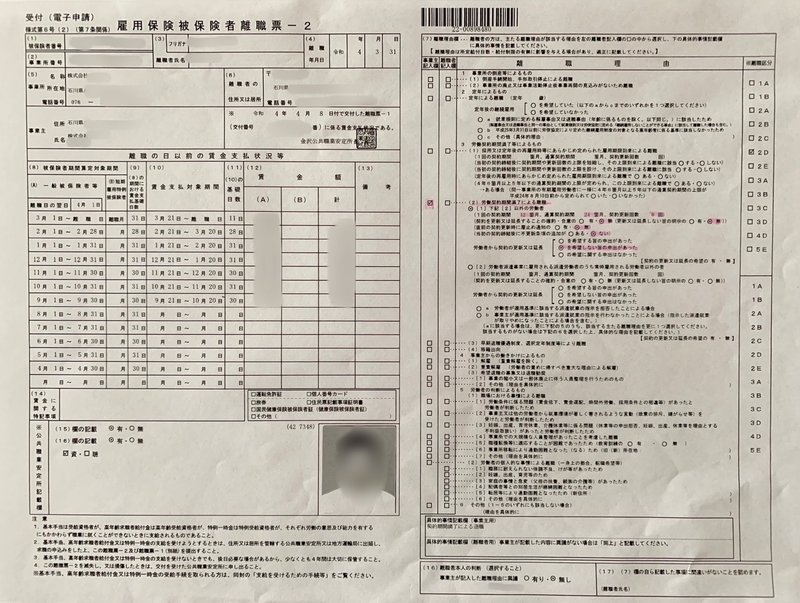

所定給付日数は「雇用保険被保険者離職票ー2」に記載されている離職理由などが根拠になっているようです(離職票ー2は会社から郵送されるので、初回のハローワーク訪問時に持参して「求職の申し込み」の際に提出します。離職票-2は後で控えのコピーがもらえます)。

ちなみに所定給付日数は、定年退職や自己都合で離職した方は被保険者であった期間が①10年未満=90日、②10年以上20年未満=120日、③20年以上=150日となっています(全年齢)。

一方で、倒産・解雇・雇止めで離職された方は離職時の年齢によりかわりますが、所定給付日数は長くなります。※制度は変更される可能性があるので制度を紹介しているサイトで自己責任で確認してください。

■いくらもらえる?

私の場合は、月額10数万円×5カ月となるようです。現在受給中で失業認定日から次の失業認定日までの日数(ほぼ30日)で計算した額が銀行口座に振り込まれています。

私はここまでに2回(計2カ月分)の振り込みがありました。1回目と2回目の振込額に差がありましたが日割りによる差額と思われます。

「雇用保険受給資格者証」に記載されている「基本手当日額」に前回認定日から今回認定日の日数分(ほぼ30日)が振り込まれます。

この「基本手当日額」は年齢と退職前6ヵ月の賃金(ボーナスを除く)で決定されます。退職前6ヵ月の賃金総額を180日で割った額を「賃金日額」と言います。これに給付率を掛けて「基本手当日額」の額が出ます。

「賃金日額」は年齢に応じた上限額と下限額が定められているので退職前の給料が高かったとしても上限額以上にはなりません。上限額や料率は年齢や賃金日額によって細かく決められているようで正直よくわかりませんでした。

■期限がある(受給期間満了年月日)

ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者証」の中に「所定給付日数」が記載されています。私の場合は「150日」と記載されています。

これとは別に「受給期間満了年月日」が記載されています。この満了年月日を過ぎると所定給付日数分の給付金を受給していなくても残りの日数分を繰り越すことはできないようです(質問して確認してみました)。

例えばアルバイトをして収入が発生した期間がある場合は収入によって給付金が調整されるようです(適正な失業給付額とするため)。アルバイトで給付対象外となった分はその後、アルバイトをしない日があれば、その分は受給できるので安心ください。但し、受給期間満了年月日までに受給できなかった(例:アルバイトを続けた)場合などの場合は繰り越せないので要注意です。

少しややこしいですが収入があるとその分は差し引かれるようです。そうしないと収入と給付の二重取りになりますからね。

■65歳になってからの退職には注意

私は60歳で定年を迎えて、一年の再雇用契約を経て再雇用契約更新時期の61歳のタイミングで引退・退職しました。毎年更新で65歳まで再雇用契約可能でしたが、私は4年を余しての引退を選択しました。65歳まで働いて引退する方が多いと思いますが、実は65歳前に退職する場合と65歳まで働いて退職する場合で雇用保険の受給に違いがあるので紹介します。

65歳まで働いて退職した場合は「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されることになります。支給は"基本手当×給付日数分の一括支給"です。給付日数は被保険者期間が1年未満=30日分、1年以上=50日分となっています。

前述の通り、65歳前に退職した方の給付日数は150日(通常)なので短くなっています。しかもなぜか65歳の誕生日の前日に退職しても一時金の対象となり65歳退職と同じ基準が適用されるようです。ここは要注意ですね(雇用保険法:年齢計算に関する法律)。就業規則で"定年退職日が65歳の誕生日"となっている企業で、65歳前に退職する選択をした場合は、誕生日の2日以上前に退職しないと65歳での退職扱いとなってしまいますし、離職理由が「自己都合」となって「3ヵ月の給付制限」を受けることにもなります。※ここは事前によく調べておく必要があります。

■あくまで自己責任で

ここまでサラリーマンを引退してから、私が経験した内容と知識で記載してきました。なので内容の詳細さや精度に間違いがある可能性があります。あくまで参考情報とご理解いただきますようお願いします。私も引退した先輩、書籍、インターネットで調べながらの手探り状態でここまできました。みなさんも面倒と思わず、自己責任での行動と判断をお願いします。

「定年をKeyワードとした書籍」が沢山発行されているので、自分に合った書籍を見つけて定年前に読んで準備されてはいががでしょうか♪

次回の投稿は「定年後のお楽しみ材料」から紹介したいと思います♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?