歩んで来たデザインの道

多摩美術大学に入学してデザインの道を歩み始めた結果、早速、二つの幸せな出逢いがありました。一つは日本画出身でグラフックデザイン界のパイオニア、杉浦非水先生から「便化」と呼ぶ形の単純化と形象化を学んだこと。和服の柄も家紋の形も、日本画の基礎画法である“便化”(べんか)の手法でデザインする。それが「意匠」です。太田が160番台で1960年代に入会した日本デザイン学会は現在、2000名規模の全国組織に成長しながら、「便化」の意味するところを実践し説明できる人は、ほんのわずかだと思います。詳細は今後の執筆で、便化についての太田の認識と実践を紹介します。

今でもかすかに残る記憶では、ここ60年間に2回、東京・銀座で大規模な「日本のグラフィックデザイン展」が開かれました。1回目は銀座7丁目にあった松坂屋デパート、2回目は西銀座マリオン。広いワンフロアー全部を使い切ってどちらの会場も、入り口から1/3ほどのスペースは、全て杉浦非水先生の作品だけで埋め尽くされていました。

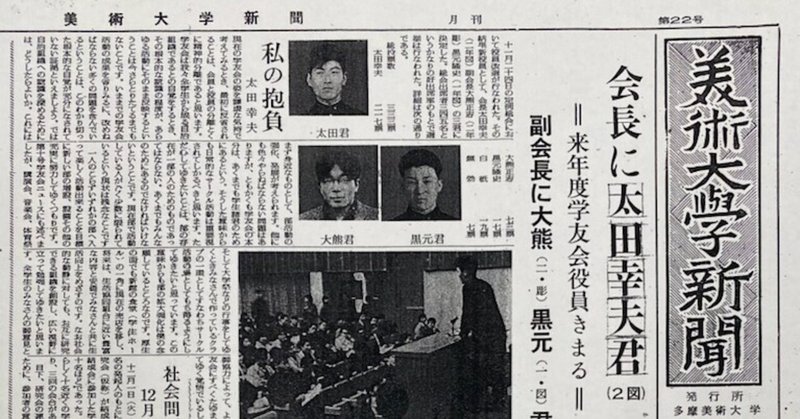

カルピスや三越デパートや日本初の地下鉄ポスターやブックデザインなどで、日本トップデザイナーの実績を築いて、多摩美術大学初代理事長として、教育にも心血を注いでおられました。1965年にお亡くなりになる7年前に、基礎造形として便化を教えていただきました。後述の学生新聞『美術大学新聞』のタイトル文字も、それから現在でも大学の本部がある世田谷区上野毛校の門柱の大学名も、杉浦先生が手書きされたものです。

多摩美術大学門柱(題字 杉浦非水先生筆)

その「美術大学新聞」は、多摩美術大学の前身である多摩帝国美術学校校長を経て、多摩美術大学初代理事長に至るまでの20年余、第2次世界大戦を挟んで筆舌に尽くし難い辛苦を重ねてこられたことから、固有名詞の初めの2文字を意図的に削除したタイトルを揮毫して下さいました。その杉浦先生の親心に対して60年間、太田は感謝と敬意を持ち続けています。

もう一つの出会いは1958年の入学に際し、グラフィックデザイン科(当時は図案科)を専攻したので、印刷を学ぶために新聞部に入部しました。その最初の部会で新聞部を創設された牧谷孝則氏に会えたことです。4年先輩の牧谷氏は、卒業したばかりなのに、後輩の部活動に出席してくれたのです。

三大新聞と同じブロードシート判 (375mm×600mm)印刷所の何台もの輪転機にはさまれて、1秒も無駄にできないスタッフの喧騒の作業の中で、毎号出張校正をしました。三井三池炭鉱の闘争では、九州大牟田まで出かけて現地を取材。仕事を終えた炭鉱労働者数十人と一緒に入った共同浴場のお湯が、墨汁と同じ色だったのが忘れられません。

2年後は3年生。嫌だと言うのに自治会委員長に担ぎ出され、偶然、60年安保闘争と重なって、国会へ。警官隊と激しく衝突して、東大生樺美智子さんが死亡した近くで、大変な目に合いました。大学に戻ると決まって太田が一人で、レコード盤をかけマイクを持って、デモで疲労困憊した200人ほどの学友に、「お疲れ様でした。それでは今日も一緒に」と声をかけて、校庭一杯に輪になって広がり、男女ペアーで肩を組み手を取リあってフォークダンスを楽しみました。

牧谷さんは不幸にも先年、階段を転げ落ちて、3年半の治療も虚しくお亡くなりになりましたが、それまでの60年間、学びの機会を与えて下さいました。当時誰も使っていなかった「空間」を意味する社名、スペースコンサルタンツを九州芸術工科大学創立スタッフ田辺員人教授とともに起業して、建築・地域計画を推進。太田が政府関係者から頼まれた信州大学大学院の教授推薦で対応していただき、上田市を拠点にして、まちづくりのデザインに尽力されました。

政府に提出する報告書を明朝送らねばと言う時に、国民のことを全国一律に消費者と呼ぶ慣習が良くないという意見で二人は一致し、より良い言い方を徹夜で検討しました。不十分ながら「生活者」と言い換えて、朝7時頃から清書に入りました。60年くらい前のこと。その後、チラチラこの用語が見取れるようになりました。

日本宅地開発公団と日本住宅公団が合体した住宅都市整備公団が1982年、神奈川県厚木市の山中に、厚木森の里ニュータウンを誕生させました。マスタープランから環境デザインにまで太田は延べ6年間、関わりました。浅野嶽一トータルディレクター、藤井経三郎プロデューサー、牧谷孝則デザインディレクターなど、ベストメンバー7名の侍が協力した結果、公団として日本都市計画学会賞を受賞しました。盛大に受賞を祝うその歓喜を見た時、「公団として手がけた多くのまちづくりの中で、初めての受賞なのかも…」という印象を受けたものです。

敷地の1/3は誘致施設用で、完成と同時にソニー中央研究所、青山学院大学、富士通研究所、栗田工業などで占められました。中央の自然渓谷を挟んでテニスコートや理想的な戸建て住宅。水流と水辺周りが魅力的な渓谷を囲んだ自然公園は、家族連れの憩いの場として最高。台風などの洪水で下流地域に被害を及ぼさないように、小規模な湖とでも言える調整池を作りました。

橋脚の水位デザイン

その橋脚には写真に見るような水位安全サインをデザイン。ニュータウンに入る入り口の橋は誰でも目にする。その橋脚に水鳥のレリーフをあしらい、水位が危険な高さで鳥が飛び立つ姿にしました。

マンホールの蓋サイン

また、道路に敷設されるマンホールの蓋には、方位とその方角にある特徴をピクトグラムであしらい、山の中で新たに生まれ育つ子供たちが、周辺地域を認識しながら連携意識を持って自分の郷里にすることを願いました。その後、全国でこうした道路施設の一部に仙台の七夕祭りなど、街の特徴をあしらう風潮が一般化した全国の先鞭を厚木森の里が果たした事例は、既存の蓋のデザインが街中で使われているのに、あえて別注した厚木市当局の情熱の証しでしょう。

大山陽生氏(日本緑化センター)協力のもと、牧谷孝則+太田幸夫が中心となって1981年、埼玉県和光市から千葉県市川市に及ぶ北首都国道(国道298号)40kmの内、川口市と草加市を通る25kmを植栽だけで安全運転できる植栽サイン環境を実現させたことは、特筆すべきでしょう。車の運転に必要な注意標識類を一切なくして、街路樹の種類とその植え方のデザインだけで、必要な運転情報を心身で体感しながら、標識類に気を取られないで、安全運転ができるようにしたのです。

例えば道路前方の登り下りの傾斜を予知させるには、樹高を次第に高めたり、低めたりする徐行植栽。右にカーブする場合は右の樹木の間隔を詰めたり、左にカーブするときは左の樹木の間隔を詰めたりするカーブ誘導植栽という具合です。他に勾配強調植栽、明暗順応植栽、視線誘導植栽、テクスチャー植栽などをデザインし具体化しました。けれども国道1号線の沼津の松並木などをアイカメラを背負って運転中の視点を記録したデーターを基にして生み出したデザインであって、竣工した北首都国道での利用体験と評価測定を実施していない点は、大きな反省点と言えるでしょう。

4年間の学部と研究科を終えて1964年、イタリアに留学するための推薦状を、山名文夫先生に書いていただきました。資生堂のデザインを全て創り出してこられた山名文夫先生も、杉浦先生と並ぶ多摩美大の2本柱でした。

「山名文夫コレクション展」案内パンフレット(多摩美大刊)より

杉浦非水のリトグラフ(三越デパートの石板多色刷り)にはじまり、15年後の1923年には、プラトン社で”女性”のイラストを描き始めた山名文夫が1929年に資生堂に入ったことで、日本の商業美術は、三越対資生堂の対比に代表されていたと、美術評論家瀬木慎一氏は述べています。

37年多摩美術大学で初講義、67年定年退職の山名文夫の30年間で太田は1961年、4年生の時の1クラス30名余りの静かな授業を覚えています。学生の作品の前で先生は一言も話をしない。10分でも15分でも作品を集中して見ているだけ。学生からも緊張した空気が伝わってくるだけだ。そして次の作品評に移る直前に聞かれる一言は、良い悪いでなく、なぜこのようにデザインしたかの先生の追体験を10秒か15秒ほどでコメントして終わるのです。制作した学生の返答がコメントに整合するかしないかはどちらであっても、クラス全員が二人の認識と体験を共有できる。その共有によって一人一人異なる授業の収穫を得ることが可能な授業とでも言えるものでした。

1951年日本宣伝美術協会成立。初代委員長。59年まで日宣美の中央審査会審査委員も勤めて、グラフィックデザインの社会的認知向上に貢献されました。1965年、日本デザイナー学院開校、初代学院長。72年辞任、顧問。1980年永眠。

資生堂社内で山名先生のアシスタントを35年間勤めた人が講演会で、社内の山名先生の仕事の部屋から30m以内には、社員の誰も近寄れなかった、と話題にされました。ところが私は先生をご自宅に訪ねて、先生の顔に触るほど近づいて、仕事中のペン先を覗き込んだことがあります。驚かれたことでしょうが、お叱りの言葉はありませんでした。

それ以後の60年間は、ブログ発信の主要テーマである視覚言語LoCoSの研究開発と、防災・減災のサインコミュニケーションデザインなどに関わってきました。前者は国語の壁を乗り越える「人と人」のデザイン、防災は「人ともの」「人と環境」のコミュニケーションデザインとして、全ての人が求める『関係のデザイン』を整えようとするものです。

これまで日本サイン学会を立ち上げて会長を9年、NPOサインセンター理事長を17年、国家規格JISと国際的規格ISOに30年余り協力して、標準化功労者賞を授与されましたが、太田のコミュニケーションデザインは、その目的と対称が組織人ではなくて、一般の生活者個人にあると考えて、ブログやウェブサイトの活用に至った次第です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?