心が苦味を欲する時。

佐川一政氏のインタビューの場に「焼肉屋!」と間髪入れずに提案したのは、当時、その名が売れ始めたひとりのライターだった。

誰とは言わない。今回の主題は違うところにあるから。

佐川氏は作家であり、カニバリスト。1981年、彼はパリで友人の女性を射殺し、その肉を口にした。

人肉と焼肉を掛けたところに、外洋レーダーがライターのあざとさを捉えた。

一方、内洋たる精神は苦味一色に染まったことを覚えている。

海しか知らない浜育ちが、生まれて初めてふきのとうを口にするのを思い浮かべた。味覚が受け取った苦味は電光石火、落雷のごとく毛細神経の隅々にまで刃を走らせる。徹頭徹尾で迷う間もない衝撃の苦味。まさにそんな渦に呑まれた。

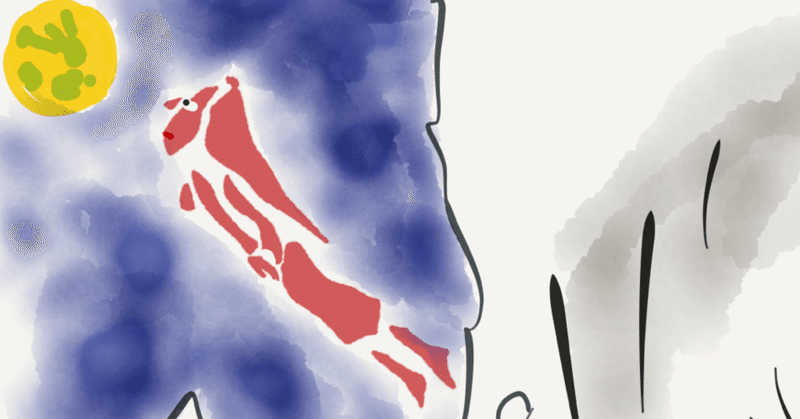

苦味は苦しい味なのに、忌避できない必要悪の惹起があった。崖っぷちの巨岩が、耳元で囁かれた甘い誘惑に気を引かれ、否定しながらも肯定し、揺らぎ、迷い、理性の皮をかぶったまま本能の重みに耐えかねてすとんと底に落ちたみたいに「そうだね」と答えていた。

インタビュー当日。

カルビがアブラを飛ばしながら焼けていった。

想像するまいと思っても、打ち消そうとする感情が怖いもの見たさを引き立てていく。

直木賞受賞作『利休にたずねよ』で山本兼一氏は主人公に、惚れ抜き、幾度となく裸の姿を胸に刻んだ朝鮮半島から渡ってきた女の小指を持たせた。

女は、透きとおるほどの存在だった。

小指は、形見として屍から切り落とされた実体だった。

我が身に置き換えると、そうしたいと地滑りを起こす自分と、崖の上に留まろうとする自分と、ふたつ我に出でる。欲求と理性に揺れる焔は物語に引き込まれた分身の迷いでしかないのに、なぜ、かくも苦く切なく、戻ってくる波のように押し寄せては本体をいじめるのだろう。

ここにも苦味がある。だが、前述のものと色合いが少し違う。

音にたとえれば、同じ木管楽器でも、先鋭単色のピッコロと調理の妙的深みをたたえた色合いのサックスの音ほど差がある。

前者は現実で、後者は創作だ。

だけど、リアルとフィクションの違いによるものではないような気がする。

苦さの純度によるもののような。

生きとし生けるものは「慣れていく」。そうした性質を備えている。進化は慣れから生まれ、発展は慣れを踏み台にした背伸びだ。

苦味に慣れると、より強い刺激を求めるようになる。

わたしたちの苦味は、どこまでいけば満足するようになるのだろう。

欲に限りはない。

苦味嗜好にも果てはないのか?

物語の中で完結してくれる苦味なら、内洋の精神をゾワとさせるざらつく波も、あれは「ひと読の夢だよ」と、吹き消してしまうことができるけど。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?