コーヒーの値段はあなた次第のカフェ

京都は上高野に住んでいた時の、ある日の出来事である。

散歩の途中、偶然、不思議な世界に迷い込んでしまった。まるで宮沢賢治の世界に入り込んだかのようだった。

そう、それはまったくの偶然の出来事だった。

もし先日腰を痛めていなかったら、そもそも散歩に出なかったろう。もし、散歩に誘った次女が一緒に来ていたら、あそこまで行かなかったろう。もし、修学院離宮の前を通り過ぎ、曼殊院まで足を延ばしていたら、あの道を通ることはなかったろう。もし、グーグルマップに載っていた小ぢんまりした別のカフェに入っていたら、あそこには立ち寄らなかったろう。

小一時間の散歩からの帰り道、ふと、見知っている表通りではなく、迷路のように曲がりくねった小路に入っていった。道の両脇にはふつうに古いあるいは新しい民家が立ち並んでいる。が、突如、周りの「平凡さ」を打ち破り、突き抜けるような、とてつもなく異様な建築物が現れた。どこがどのような構造になっているのか、皆目窺い知れない、ただ自分の「建築」概念がズタズタにされるような奇怪さとともに、「それ」は空間にのたうちまわっていた。

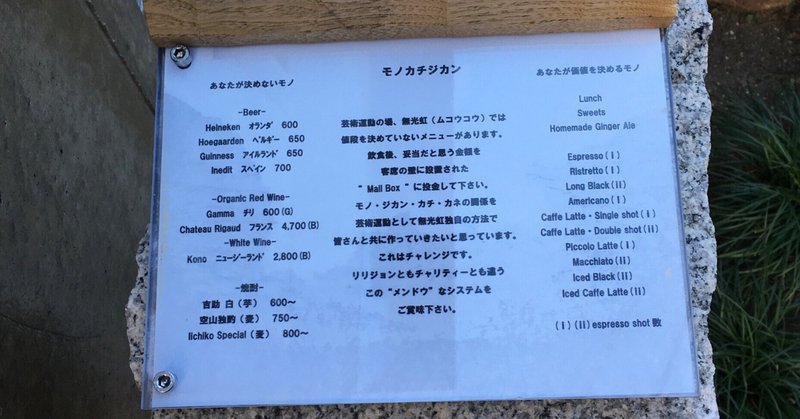

恐る恐る近づいてみると、うっすらと「OPEN」という文字が浅彫りされている石の大判のプレートが立てかけてある。その脇に、「あなたが価値を決めるモノ」「モノカチジカン」「あなたが決めないモノ」と書いてあるそれぞれの下に、コーヒーの種類らしきもの、コンセプトらしきもの、アルコールの種類と価格らしきものが、並んでいる。

「店」なのだろうか? しかし、どうみてもふつうの「店」の風情ではない。だいたい、建築が複雑すぎて、「入り口」がどこかすらわからない。でも、好奇心が勝つ。「あなたが価値を決めるモノ」がどうしても気になる。とりあえず、いくつかの入り口らしきものから一つを選んで入ってみる。脱いだ靴がいくつか、そしてスリッパがいくつかあるから、一応ここが「玄関」か。目の前の幅の広い螺旋状の階段をとりあえず上がってみる。でも、どうやら「店」っぽい空間はない。階段を降り、今度は「中庭」らしき空間に入り込んでみる。「和」とも「洋」ともつかない、奇妙に折衷された空間の向こうに、どうやら「カウンター」らしきものが見え、「店員」らしき人が佇んでいる。「入ってもいいですか?」と尋ねる。「どうぞ」との答え。黒い壁ににじり口のようにしつらえた小さい扉を指差す。

この「入り口」から身をかがめながら「店」らしき空間に入るや否や、その建築的異様さに目眩を覚える。自分の「空間」概念が文字通り「ひっくり返る」。一瞬、自分の「居場所」を見失う。でもやはり好奇心が勝ち、「中を見せてもらってもいいですか?」と、「店員」らしき女性に尋ねる。再び「どうぞ」との答え。

自分が歩を進めるにつれ、次々と「特異な」くぼみ、突出、細工、素材が現れ、息もつけないほどめくるめく空間が変化(へんげ)する。

気を沈めるため、とりあえず「カウンター」らしき席につき、「メニュー」らしきものを見、恐る恐る「あなたが価値を決めるモノ」の中から「Americano」と「Sweets」を選ぶ。目の前の壁には、カザルスのバッハ無伴奏チェロのジャケットが立てかけてある。

注文したものが出てくるのを待ちながら、好奇心が「店員」らしき女性と男性に問うてしまう。「これはご自身で設計なさったんですか?」「いえ、高松伸という建築家が建てたものです」。「あ〜〜」。合点がいく。それから矢継ぎ早に質問していく。一つ一つ丁寧に答えてくれる――彼らは25年近くオーストラリアに住み、10年近くメルボルンでカフェをやった後、帰国。3年前にこの物件をネットで発見し、購入し、自分たちで内装に手を入れ、3ヶ月前に「オープン」したと言う。金・土・日の11時ごろから18時ごろまでが営業時間。「店」の上が「住居」。コンセプトは、ここから「芸術運動」を起こすこと。しかし、その「芸術」は、モノの価値を問い直すということまで含めたような未知な「なにか」。まさに、私自身がここ20年来追い求めてきた「なにか」と共震する。こちらの「なにか」も開陳する。「出会ってしまった」という空気が、互いの間を流れる。

小一時間、その「空間」で過ごしたろうか。帰り際に、「わたしが決めた価値」をMail Boxと書かれた箱に入れる。元の小路に出る。まさに「狐につままれた」ごとく、呆然としながら、家路につく。

「偶然性」を、それこそ無窮にまで哲学した九鬼周造の『偶然性の問題』をめぐって、ちょうど原稿を書いている最中の出来事だった。九鬼によると、偶然とは畢竟「独立なる二元の邂逅」である。「私」という「一元」はたまたま散歩に出かけた。もう一つの「一元」である「店」もたまたまそこで開いていた。もし、私がこの日、この時間に散歩に出なかったら、もし娘と一緒に散歩に出ていたら、もし修学院離宮前の道を通らなかったら…、そしてもし彼らもそのままメルボルンに居続けたら、もしたまたまネットで高松伸のこの「建築」に出会わなかったら、もし「店」を3ヶ月前にオープンしなかったら…、この「二元」は決して「邂逅」しなかったろう。しかも、この「邂逅」にあって「なにか」に共震することもなかったろう。

その「店」の名は、「無光虹」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?