笑いに関する名言集――笑いというか嗤い

世に名言集はたくさんございますけれども、笑いに関する名言集となりますとグッと数を減らしてしまうのが現状です。何なら、まずないと言っていい。ならば作りましょうということで、こうやって集めては少しずつ紹介しています。

ここでは笑いの名言を以下のみっつのどれかに当てはまるものとしました。

・笑いに関係する言葉が入っている名言

・笑いに関係する仕事をした人の名言

・笑う余地がある名言

一口に笑いと申しましても、いいのから悪いのまでいろいろございます。中でも今回はあまり推奨されない笑いを中心に紹介いたします。

推奨されない笑いとは何か。いろいろあるでしょうが、中でも「何かを馬鹿にした笑い」が多いです。してはいけない笑いであるはずなんですが、なぜかなくならない笑い。だからなのか、諫めるようなニュアンスの名言が多いです。例えばこれです。

目くそ鼻くそを笑う

日本の諺

有名な諺ですね。自分の欠点に気づかず他人を嘲笑うことを意味しています。日本で広く知られている諺でございますが、行為自体は国を問わないようで、似たような言葉を残している方がいらっしゃいます。

われわれが嘲笑う他人の欠点が、われわれ自身の内部で己を嘲笑う。

トーマス・ブラウン(1605-1682)、「キリスト教道徳」

トーマス・ブラウンはイギリスの作家で、幅広い知識に基づいた著作で知られています。彼の知識は医学を始めとする自然科学から宗教にまで及び、古典や聖書から引用しつつも独自の文章を書き綴ったそうです。当時のインテリとも呼ばれる立場だったのかもしれません。

だからなのか、目くそ鼻くそに比べて複雑な言い回しと申しますか、なんか回りくどい感じですよね。身も蓋もない例えとは言え、目くそ鼻くそのほうが短くて分かりやすい気がします。

人を馬鹿にして笑うのはやめたほうがいいのに、どうしてやめられないのでしょう。その原因に言及している名言もあります。

他人の欠点を笑ってばかりいるのは、憶病の証拠である。

トマス・ホッブズ(1588-1679)、「リヴァイアサン」

ホッブズはイギリスの著名な哲学者であり、「リヴァイアサン」は彼の代表作として知られます。

「リヴァイアサン」は国家理論の著作だそうで、そこにどうして他人の欠点を笑ってばかりの人の話が出てくるのかはよく分かりませんが、ホッブズは「臆病だからそんなことしてんだよ」と結論づけています。確かに、他の人を馬鹿にしてる人って、なんか周囲を気にしがちの人が多いかもしれません。

人が馬鹿にして笑うのは他人の欠点だけではございません。

卑屈の特徴は、自分がまじめに生きようとしないだけでなく、まじめに生きている他人をせせら笑うことだ。

むのたけじ(1915-2016)、「詞集 たいまつ」

むのたけじは日本のジャーナリストでございまして、第二次世界大戦下では従軍記者として活動、その反省から戦後は平和を訴える活動に転じ、新聞「たいまつ」を創刊して様々な問題を提起していきました。

いいか悪いかはとりあえず置いとくとして、「真面目な人を笑う」って確かにある話ですね。しかも、真面目じゃない人が笑いがちです。似たような名言は他にもあります。

誰しも「怠け者」といわれて名誉に思う者はないが、しかしその一面において、年中あくせくと働く者を冷笑し、時には俗物扱いにする考は、今日といえども絶無ではない。

谷崎潤一郎(1886-1965)、『谷崎潤一郎随筆集』より「懶惰の説」

谷崎潤一郎は日本の小説家で、「痴人の愛」「細雪」などの作品で知られます。

谷崎潤一郎はむのたけじより踏み込んだ名言となっています。あくせく働く方々を馬鹿にする人だって怠け者とは言われたくない。でも、馬鹿にする。人の複雑な感情に触れているところは小説家ならではと言ったところでしょうか。

もちろん、異なる時代、異なる国に生きた人も似たようなことを言っています。

私は古今の歴史を繰り返して熟考しればするほど、ますますはっきりと、人間事象のすみずみまで、人間の真剣な努力をすべて嘲笑するむら気が、滲透(しんとう)しているのを感じてくる。

コルネリウス・タキトゥス(55頃-120頃)、「年代記」

コルネリウス・タキトゥスは古代ローマを代表する歴史家のひとりとして知られています。

むのたけじや谷崎潤一郎に比べて遥かに昔の人でございます。しかも、歴史家ですから、自分が生きていた時代よりも更に昔のことをあれこれ調べていた人に違いありません。つまり、頑張る方々を馬鹿にする人は2000年以上前から当たり前のように存在したということでしょう。

どうしてなんでしょうか。これまでに出てきた名言では、真面目に努力している方々を馬鹿にする人は基本的に不真面目で努力をせず、自分の欠点を棚に上げている人だと示しているものが多いです。そういう人が古来からいたのは事実なのでしょう。

ただ、真面目に努力する人は日々何かをしているはずです。仕事だったり勉強だったり、新しいことに挑戦をする場合もあるでしょう。そうすると失敗する時がある。

真面目とは言え人間ですから「失敗する」のは確かなんですが、大切な部分が抜け落ちていると思います。それは「失敗は天然ボケが出やすい下地である」という点です。思いもよらぬアクシデントの中には、つい笑ってしまうものがございます。本人が意図していないからこそ面白かったりするんですが、それはまさに「天然が出た」と言うべき現象でございます。

天然の面白さは皆さまも多かれ少なかれお分かりだと思います。「真面目に努力している人は笑ってはいけない」という考え方がフリになってしまって、余計に面白くなってしまう場合もあるでしょう。結果的に、誰も悪くないのに真面目な人を笑ってしまう現象が起きる。そういう場合もあるんだと思います。

さて、それはともかく、やっぱり何かを馬鹿にしたり軽んじたりして笑うのが人間というものらしく、そういうことをしていると、いつかしっぺ返しが来るよと忠告するような名言がございます。

一銭を笑う者は一銭に泣く

日本の諺

1銭は1円の100分の1でございまして、日本では大正初期まで流通していた貨幣のようです。

ご存じの通り今では流通していない貨幣であるせいか、名言も「一円を笑う者は一円に泣く」にとって代わりつつあるようです。いずれにしろ意味は共通していまして、「少額だからと言って馬鹿にしてると痛い目に遭うよ」、つまり、些細なことも甘く見ないで的なものになっています。

こんな忠告名言もあります。

他人の身に降りかかったことを見て、これを愚弄し、嗤いものにすることは知っていても、さて己が結婚してみると、その連中以上に轡をかまされ、痴(こ)けにされた例をわたしは見ている。

「結婚十五の歓び」

「結婚十五の歓び」とは岩波書店によると「結婚を男を獲える仕掛けにみたてて,女の性悪な所業をあげつらい,無惨な結婚の現実をユーモラスに語った中世フランスのコント集」なんだそうです。ここでの「コント」とは、「風刺や機知に富んだ短い話」というコント本来の意味だと思われます。現在のお笑い芸人がやっている「コント」はそこから派生したものとされています。

そして、これはまた「あるある」感が半端ない名言です。こういう人は今でもいそうだし、油断したら自分がそうなってしまうかもしれない。更に前提として、結婚生活ってやっぱり昔からいろいろあったんだと思います。そりゃあ、今だっていろいろあるはずです。

ちなみに、ちょっと変わった視点から人を馬鹿にする行為を戒める名言もあります。

九百九十九匹の鼻欠け猿が満足な一匹を笑う

インドの諺

「君らは『あいつは変だ』と笑うけど、本当に変なのは君らかもしれないよ」という、ひねりが効いていると申しますか、含蓄のある言葉です。だから他人を指さして笑うのは考えた方がいいわけですね。

さて、ここまで主に「何かを馬鹿にする笑い」に関する名言をご紹介して参りましたが、他にも名言であまり推奨されていない笑いがございました。それは早い話が「とにかく何でも笑う」行為です。

どんなことにも笑う人間は、どんなことにも泣く人間と同じく阿呆である。

バルタサル・グラシアン(1601-1658)、「世間知」

グラシアンはスペインの哲学者であり、神学者、司祭としても知られます。教育的な文章をかなり残しているようで、当時のスペイン文学を代表する人物のひとりでもあるようです。

笑うこと自体を否定しているわけではございませんが、やっぱり何にでも笑う人は何も考えてないように見えてしまうのかもしれません。なぜでしょう。

笑うべき男とは、笑うべきことをやっている間のみ、愚者の外観を備えている男のことである。愚者のほうは笑うべき格好をくずすときがない。

ジョン・ラスキン(1819-1900)、「断片」

ラスキンはイギリスのヴィクトリア時代を代表する評論家で、イギリス文学にその名を刻んでいます。

ラスキンの名言は「笑うべき時にだけ笑ったほうがいい」ってな感じでしょうか。何にでも笑うのは判断を必要としませんから誰にでもできることであり、そりゃやっぱりダメでしょという話なんでしょう。確かに笑うだけなら人の話を聞かなくてもできますからね。「こいつ何も考えてないな」と思われかねないですし。

笑い方を注意する名言もございます。

頭がからっぽなことを実証するのが馬鹿笑いだ。

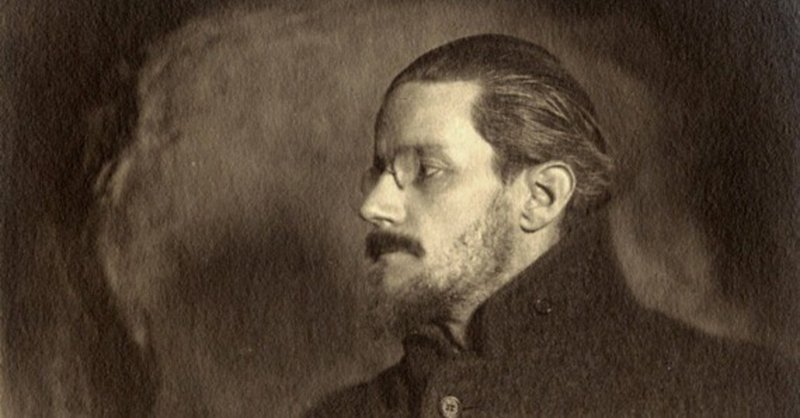

ジェイムズ・ジョイス(1882-1941)、「ユリシーズ」

ジョイスはアイルランドの有名な小説家・詩人でございまして、代表作「ユリシーズ」が画期的だと評価されております。

そんなユリシーズでそんなバッサリやっていたとは知りませんでした。「馬鹿笑いがなぜ馬鹿笑いと言うのか考えろ」とでも言われているような気分になります。そこまではいかずとも、「笑い方には気をつけなさいよ」くらいは考えていたんでしょう。

もう少し説教臭い名言もあります。

大笑いをするな、多くのことに笑うな、しまりなく笑うな。

エピクテトス(50頃-135頃)、「人生談義」

エピクテトスは古代ギリシアにおけるストア派の哲学者で、彼の著作は広く読まれ、ローマ皇帝マルクス・アウレリウスにも影響を与えたとされています。

そんなエピクテトスは笑い方について3つの注意をしています。何しろ哲学者の書いたことですから、恐らくは観察と思考に基づいた忠告なんでしょう。「そういう人は昔からいて、その笑い方ゆえにいろいろ厄介な目に遭ってきたのかな」と思ってしまいました。

いずれにしろ、笑い方にはもう少し気をつけた方がよさそうです。

◆ その他の参考文献

◆ 今回の名言が載っていた書籍

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?