1976年・モントルーの衝撃: 山下洋輔トリオが奏でるフリージャズの破壊力!

■ Yosuke Yamashita Trio / Montreux Afterglow

■ 収録曲:Side 1 - Ghosts(21:25) // Side 2 - Banslikana(22:48)

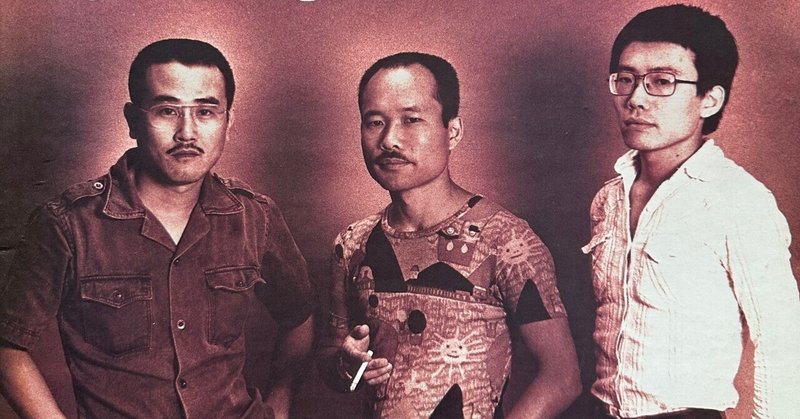

■ パーソネル:山下洋輔(p) 坂田明(as) 小山彰太(dr)

■ カバーアート:Photo - Takumi Uchida, Yosuke Yamashita

■ リリース:1976年

山下洋輔さんのアルバムを初めて買ったのは1981年。当時、バラエティ番組で、坂田明さんがハナモゲラ語でチョウチョを歌いサックスを吹きまくる姿に驚愕して買ってきたのが寿限無だったと思います。当時は、相当聴きまくったものの、その後すっかり記憶の外で何十年もの年月が過ぎてしまいました。

そんなある日、というのが昨年末なのですが、このLPを買ってきました。そのちょっと前に、山下洋輔トリオの1980年のマル・ウォルドロン・トリビュート(これは意外と普通のピアノトリオです)を聞いていたからちょっと気になって手にとってしまったのですが・・・。

ところが、これが爆弾でした。もともとフリー・ジャズにハマれたことは、後にも先にも、リチャード・エイブラムスの超前衛アルバム、レベルズ・アンド・ディグリーズ・オブ・ライトくらい。なかなかハマれない原因がこれまではよくわからなかったのですが、どれもフリーと言いつつ壊れ方が半端だったからなのだと思います。そうした一種の帳のようなものが、このアルバムで微妙に晴れつつあるという感じです。

一応、フリーは、どのような音楽理論や形式にも従わないものといわれていますが、一応、曲の最初と最後にテーマは奏でられる場合が多いですよね。途中のアドリブを、順番に回したり、ドラムと管やピアノがチェンジしたりしないというような従来のジャズの様式はほとんどの場合破壊されていて、アドリブの部分では、絶叫奏法だとか、パーカッシヴ奏法だとか、クラスター奏法だとか、まぁ、めちゃくちゃなノイズを破壊的に出したりする、全体として暴力的な音を出すものが多いようです。客観的に書くと、フリーはこうした感じに聴こえます。

そこで、どのようなフリーなら聴けて何が聴けないかについては、やはり、感性が合うかどうかなのではないかと思うのですが・・・。山下洋輔さんのフリーは、肌に合う、というか、間の取り方が手に取るようにわかるというか、絶叫と静寂のバランスに波長が合っているというか、まぁ、そのように、理論的にではなくって動物的に合うと思うのです。ひょっとしたら、こんなにもぶっ飛んでいるのに、この「間」みたいなものが日本的なんですかね。

このモントルーのライヴは、両サイド各1曲です。サイド1のゴーストはアルバート・アイラーの代表曲ですが、コンパクトにまとめられたアイラーのオリジナルを2度と聴く気がおこならないくらい、このアルバムの演奏には凄まじいものがあります。

坂田明さんのサックスで、ゴーストのテーマが朗々と提示されて演奏が始まります。しかし、このテーマを繰り返しつつかなり乱暴にメロディーを破壊していく過程がめっちゃ気持ちいいんですよ。最後には、ゴーストが一瞬赤蜻蛉になってしまったりしますので。この演奏全体を見渡すと、坂田明さんがテーマに一瞬混ぜる赤とんぼのメロディーが混沌とした音の塊の中に立つ道標のように、起と結を示すビーコンになっています。

ジャケットで見るとめちゃくちゃ華奢に見える小山彰太さんのドラムが終始ヤバいテンションです。山下洋輔さんの過度にパーカッシヴなピアノとともにデスメタル的な轟音を作っていますよね。

中盤、突然、坂田明さんがハナモゲラで吠える場面では、モントルーの聴衆は唖然としたんじゃないでしょうかね!いやぁ、レコードを聴き返すたびに、みたこともないにも拘らず、ライヴの景色が浮かんできて笑えてしまいます。それに続く終盤のハイテンションのサックス・ソロの中では、実に濁った汚い音でソニー・ロリンズのセント・トーマスまで吹いてしまうという・・・ヤバすぎますね!

この後、テーマが再現されて終わりますが、このパワーで押し切るような混沌とした終わり方も最高です!

このnoteは基本似非プログレ・ページなので、付言すると、キングクリムゾンの宮殿の冒頭、21st century schizoid manのジャズロック的なブラスが凄まじくて素晴らしいなどと言っている人たちには、この演奏を煎じて飲ませてあげたいと思います。この演奏を前にすると宮殿など、華奢すぎてポキっと片手で折れてしまいそう。キングクリムゾンのフリークの人たちは、このアルバムを是非聴くべきです。本当のジャズの破壊力は、その程度のやわなものではないことがよくわかると思います。

サイド2のバンスリカーナは、もともとは、1976年の山下洋輔さんのピアノソロのアルバムのタイトル曲でしたが、これをトリオで約23分に渡って破壊的に演奏しています。ここでのテーマは坂田明さんがアルトサックスで吹いています。「ドードドbレードbレード、bラーラファドbシドード」というメロディーは見事に和的です。このメロディーがカオス的な演奏の中で呪術的に響いています。

こうした、多分ですが、メロディーというよりは、原始的な音の振幅のように聞こえる音の並び方というのは、一般化または普遍化されている美しいメロディーとはまた違ったベクトルで、実にプリミティブな呪術的な音階なのだと思います。やっていることは超絶技巧の世界なのに・・・。

プログレ界でこれ系の音としては、リシャール・ピナスさんがエルドンで溶鉱炉的な演奏をしていますが、このアルバムを聴いてもらえれば、おママごとレベルだったということに気付いていただけるのではないかと思います。まぁ、そのくらい凄いです。

これを1976年にモントルーのライブで日本人のトリオがやってたというところが、改めてびっくりです。ロックの有名どころでいうと、イーグルスのホテル・カリフォルニア、レインボー・ライジング、ボストン1st、カンサスの永遠の序曲、スコピのヴァージン・キラーと同時期です。音の厳しさが全く異質ですよね!

・・・ということで、まとめると、「日本人のトリオがモントルーで演奏した凄まじいライヴなので、聴いたことがなかったら、聴いてみてね」というお話しでした。

#山下洋輔 #フリージャズ #モントルージャズフェスティバル #MontreuxAfterglow #1976年の音楽 #ジャズライブ #爆音 #静寂 #アドリブ #絶叫奏法 #パーカッシヴ奏法 #クラスター奏法 #日本のジャズ #坂田明 #小山彰太 #ジャズの革命 #アヴァンギャルド #音楽の破壊力 #ジャズアルバム #実験音楽 #ジャズ #アルバートアイラー #音楽

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?