燃費表示って気にしますか?

おはようございます、こんにちわ、こんばんわ。

以前の記事のどこかで、「私は燃費は気にしない。ガソリンを音に変換しているのが至高」なんて書いたような、書いてない様な気もしますが、こんなこと言う人間は少数派でしょう。多くの方は気になるであろう”燃費性能表示”について、ここ10年ぐらいでコロコロ変わってることはご存知ですか?

御自身のお車のカタログ燃費はどれぐらいでしたでしょうか?

おそらく、1度は目にしているであろう”燃料消費率(燃費)”について、『今どうなっているの?』、『今までってどうだった?』を見ていきましょう。

ちゃんと見たことありますか?燃料消費率

ここ数年の間に、車の購入を考えて自動車メーカー各社のHPやカタログ冊子をご覧になった事のある方なら、こんな表示を見たことがあると思います。

ホンダのフィットを例にしてみたいと思います。

現行型(6AA-GR3)のフィット e:HEV BASICの燃費性能表示です。

現在の燃費消費率は「WLTCモード」と呼ばれる燃費試験の結果を表記しています。

あまり気にしたことが無い方は(あ~…こんなのあったねぇ)かもしれませんが、ちょっと前まで表示の仕方が異なっていたことを覚えていますか?

2017年ごろまではこんな表示になっていました。

1つ前の型(DAA-GP5)のフィット HYBRIDではこんな表示の仕方をしていました。

このころの燃料消費率は「JC08モード」と呼ばれる燃費燃費試験の結果を表記しています。

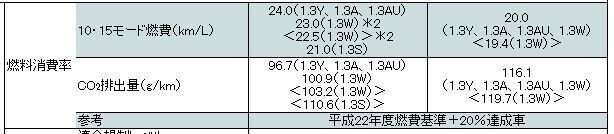

更に昔はこんな表示でした。

初代 フィット TYPE Y(DBA-GD1)の諸元表から抜粋しました。

このころの燃料消費率は「10・15モード」と呼ばれる燃費燃費試験の結果を表記しています。

「WLTCモード」、「JC08モード」、「10・15モード」と3つのモードが出てきましたね。各モードについて、どう違うのかってご存知でしょうか?

そもそも、いつ切り替わったのかも曖昧な方も多いと思いますので、日本の燃費消費率表示の歴史を古い順に詳しく見ていきたいと思います。

日本の燃料消費率表示の歴史

1973年以前、カタログ値として記される燃費表記に関して、日本では「普通自動車の制限速度の上限である60km/hで平らな道路を走った結果(定地燃費)」を表示していました。しかし、実際の使用を考えると市街地では加減速が増えること、また、60km/hにおける定地燃費を意識するあまり、極端なギア比と出力特性のエンジンを組み合わせた自動車が登場するなど、カタログ表記上の燃費と実際の燃費にかい離が生じるようになりました。

そこで、1973年(昭和48年)から市街地を想定した10項目の走行パターンを試験する「10モード」燃費試験が始まりました。その後、1991年(平成3年)には、郊外での走行パターンを想定した15項目の走行パターンを試験に加えた「10・15モード」燃費試験を実施するようになりました。

10モードの走行パターンは都心部(靖国通り)、15モードは郊外(甲州街道)での走行パターンをモデルにしたとされています。(※1)

10・15モードにおける燃費テストでは、テストコースを実走するのではなく、シャシダイナモという馬力や燃費を計測する装置を使用して行います。

定地燃費と比べれば、実際の使用状態とのかい離は小さくなったとはいえ、アイドリングストップを行う車両などは極端に良い数値が出るなど、依然として実際の燃費とは差が生じるものでした。

2000年以降、自動車の性能が向上していく中で”古い検査基準では、実際の使用環境を考慮した試験とは言えない。カタログ値に記載されている数値と実際の使用による数値のかい離が大きい”という声が広がったことで、より実際の走行パターンに近い測定方法として2011年(平成23年)4月からは「JC08モード」による試験モードが採用されました。

JC08モードでは「1リットルの燃料で何キロメートル走行が出来るか」をいくつかの走行パターンから測定する燃費測定方式の1つで、日本独自の検査基準でした。

測定時間は10・15モードの倍近く長く、平均速度も高められ、測定中の最高速度は70km/hから80km/hに引き上げられるなど、年々向上する自動車性能に見合った測定として新基準が設けられました。

2011年4月以降に型式認定を受ける自動車については、JC08モード燃費値の表示が義務づけられ、それ以前に販売されている車種についても2013年2月末までにJC08モード燃費値を表示することが義務づけられました。

10・15モードではエンジンが暖まった状態での測定のみでしたが、JC08モードでは暖気前のコールドスタート時のデータも一部反映されるものに変わりました。エンジンがある程度暖まった状態の方が燃費が良いですが、コールドスタートでは燃料消費が多い為、そのデータが反映される分10・15モードよりも厳しい基準となり、実際の使用に近い測定となりました。また、同時に測定される排ガス基準についてもコールドスタートの数値が一部反映されるため、コールドスタート時は燃料が濃い=排ガスも濃い為、10・15モード時代に比べてかなり厳しい基準となりました。従来の車種をJC08モードに対応させるにあたり、相応の改修が必要なモデルもありました。

その為、改修コストに対して採算が取れないと判断されたモデルはJC08モードへの完全移行前に終売となってしまった例がいくつもあります。

そんな「JC08モード」ですが、10・15モードと同じくシャシダイナモを用いた試験方法がとられており、10・15モードと比較すれば実際の使用条件に近づいたとはいえ、まだまだ批判も多く、「実際の燃費はカタログ値の6割程度」という指摘の声が多く上がりました。

自動車製造メーカー団体である「日本自動車工業会」では『燃費表記に関する小冊子』を作成し、その中で以下の様に説明を行っています。

・実走校での燃費は、全車平均でJC08モード燃費より2割程度低下する。

・カタログ燃費の良い車のほうが、電装品の影響が大きく出て、実燃費との差が大きくなる。なお、走行に関係しない電装品の消費エネルギーについては、燃費試験の際には考慮されない。

また、グローバルで販売されている「トヨタ プリウス」について、JC08モードでは「40.8km」と表示されていましたが、アメリカ合衆国環境保護庁による基準では「21.98km/L」という結果が出ており、「日本の基準が甘すぎるのではないか?」という批判が上がりました。さらに、某メーカーでの型式認証における燃費偽装問題が発覚し、「もはや数値を担保するものが無い」というユーザーの声が多く上がりました。

また、JC08モードでの測定においては、”走行パターン”の他に”変速”についての規定もありました。AT車(ATやCVT)はDレンジに入っていれば、制御上では『どのギアが選択されていても良い』とされていましたが、MT車については使用するギアポジションも指定されており、規定通りに変速を行う必要がありました。その結果、AT車はDレンジでの変速制御をJC08モード燃費に特化した仕様にすることが可能ですが、MT車ではJC08モードに規定されるギア指定が実際に走行する場合に選択するギアとかい離があり、MT車にとって不利な計測となっていました。そのため、ATやCVTの方がMTよりも優れているという優良誤認の一因となりました。

(※2)

2018年10月からは自動車販売の国際的な拡大に伴い、日本でも国際基準とされるWLTP(乗用車等の排出ガス・燃費試験法における国際基準 - Worldwide harmonized Light duty driving Test Procedure)を採用する動きとなりました。これまでは国や地域ごとに異なる自動車を取り巻く環境基準があり、それぞれの基準に適合できるように「北米仕様」や「欧州仕様」の様な改修を行っていました。そういった手間や時間を減らす為、国内での1度の試験で、複数の国や地域での型式認証に必要なデータが取れる「WLTCモード」での測定に切り替わることになりました。これによりグローバルを見据えた今後の設計仕様の統一や部品共有化を積極的に行うことで、開発や認証に掛かるコスト低減を図り、消費者にとっても優れた環境性能を有する自動車をより安価に提供できると見込まれています。

この「WLTCモード」は、”市街地モード”、”郊外モード”、”高速道路モード”という各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な規定に則った測定方法です。また、複合的数値である「WLTCモード」と各走行モードにおける測定値を併記することで、ユーザーの使用環境に合った数値を参照できるようになりました。

・市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。

・郊外モードは、信号や渋滞等の影響を受けない走行を想定。

・高速道路モードでは、高速道路等での走行を想定。

JC08モードとの違いとしては

・試験車両の重量増加

・平均速度上昇

・最高速度上昇

・走行時間、距離が増加

・アイドリング時間減少

・コールドスタートのみ

・加減速の増加

といった項目が挙げられます。

この中で言うと、一番上の「試験車両の重量増加」が大きく影響することになりましたが、JC08モードでの『燃費特化スペシャルバージョン』の様な仕様(快適装備のほとんどがオプションとなる軽量な廉価グレード)を作れなくなったことで、より実際の使用に則した燃費に近い数値が計測できるようになりました。

とはいえ、WLTCモードでの燃費測定もテストコースを走行しての測定ではなく、シャシダイナモでの測定値となります。

(なんだ…じゃあ、実際の走行とは違うんだろうな…)と思われたアナタ!

私もそう思います。

そんな声を汲んだ”とある自動車雑誌”が実車テストを行いました。(※3)

このテストでは3種のモデルを使ってエアコン設定や速度、走り方などの条件を可能な限り同じにして行ったそうです。走行コースは国交省が燃費テストを行ったコースを踏襲して行われました。

テストの結果、各モードとも、『カタログ値に対して±10%』程の差がありました。走行コースによっては、カタログ値よりも実際の燃費の方が良い結果が出たそうです。

『カタログ値の±10%程度』ということはせいぜい2~3km/L程度の誤差となります。それぐらいなら、実際の使用に近い値がカタログ値として乗っていると思いますがどうでしょう?参考にしやすいと言っていいのではないでしょうか。

WLTCモードでの燃費表示に関しては、2018年10月以降にフルモデルチェンジや新型車両として登場しているモデルについては表示が義務化されています。それ以前から販売しているモデルについては2020年9月から表示が義務づけられています。コロナの影響もあって、2019年~2021年は各社フルモデルチェンジや新型車両の発表が少なかったので、販売中の多くのモデルでWLTCモードとJC08モードが併記された燃費消費率を表記しています。

併記されている例として、ホンダ ステップワゴン e:HEVの燃費表示です。

このように各モードの燃費表示がされています。

実際に乗っている感覚だとどうかという話

さて、日本の燃費消費率表示の歴史を書いてきましたが、じゃあ実際のトコロはどうなんだ?ということで、私の愛車(スイフトスポーツ)を例にしてお話したいと思います。

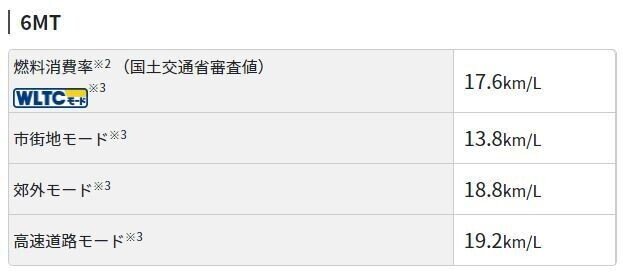

まずはカタログ値を確認しましょう。

私の購入した6MTのカタログ表記はこちらになります。

では、先月に撮影した車載の燃費計はどうなっているでしょうか。

総走行距離が5000kmになったので記念と思い、撮影しました。

この日が9/11、今年の9月上旬はまだまだ暑かったので夏場と同じ環境での走行条件と言えます。車載メーターの平均燃費は「12.8km/L」です。

車両の状態と走行状況で言うと

・6月下旬(3700km時点)にオイル交換実施

・オイル交換後は遠出していないので街乗りのみ

・エアコンは25℃設定、基本オートで使用

・アイドリングストップ非装着車

・走行中は2000~3000回転でシフトアップ

・基本的に高回転まで回さない

といった感じでしょうか。

エアコンの使用は有りますが、比較的燃費走行を心掛けています。

市街地モードのカタログ値と比べると-1km、約93%の数値です。

これぐらいはエアコンの使用量やちょっとした走行条件で出る誤差の様な範囲かなと思います。

乗っていて表示される平均燃費の体感でいうと

・街乗りで少し楽しく乗ると11~12km/L

・街乗りでも少し気を付けて走れば13~14km/L

・信号の少ないところを中心に走ると16~17km/L

・高速道路でクルコンを使用した定速走行なら20km/L以上

こんな感じなので私の使用環境で考えると、WLTCモードの表記と比べても大きくかい離するような感じはないですね。

また、給油の際に前回の給油からの走行距離を給油量で割って、平均燃費を計算する方法(いわゆる満タン法)での算出すると、街乗りでは普通に走って10~12km/h、燃費走行に気を付けて乗って13km/L程、街乗り+ワインディング+高速走行と複合的に走って、15.8km/Lほどでした。カタログの複合数値である「17.6km/L」と比べると-11%となりますが、荷物の積載量や走り方などを考えると悪くない数値と思います。(実際、複合的に走っていた時のワインディングは比較的楽しく乗っていたので、あまり燃費を考えた走行をしていたとは言えないので…。)

〈WLTCモードのカタログ値 VS 車載の燃費計、満タン法での燃費〉として比較してみましたが、私の使用環境で見ると現状は実燃費がカタログ値-10%ぐらいというところでした。カタログ値との大きなかい離は無いと考えれば、WLTCモードのカタログ値は十分参考になると言える数値でしょう。

あとは本人の乗り方次第でカタログ値以上の数値も出ると思えば、御自身の運転スキル向上の為に燃費走行の仕方を研究するのも面白いと思います。

燃費向上のワンポイント

他媒体でも多くの所で取り上げている「燃費向上テクニック」ですが、せっかくですのでここでも触れておきたいと思います。

ですが!!その前に!!

ご自身のお車、ちゃんとメンテナンスしていますか?

車は機械である以上、メンテナンスが必要です。

・エンジンオイルは適に交換していますか?

・タイヤの空気圧は適正ですか?

・タイヤの溝はちゃんとありますか?

・よもや年中スタッドレスタイヤで走って無いですよね?

・ブレーキローターやパットはチェックしていますか?

・排気系統に損傷はないですか?

・チェックランプが点灯してませんか?

『なんだテクニックの話じゃないのかよ…』、『めんどくさいことを…』と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、機械がちゃんと能力を発揮させるにはメンテナンスが必要不可欠です。運転の仕方や小手先のテクニック云々の前に、しっかりとそういった部分を行った方が燃費向上になりますし、自動車の寿命向上などに繋がり、結果として一番エコに繋がります。

タイヤのお話は次回詳しくやりたいと思いますので、燃費に注目して言うと、タイヤの空気圧が低いと転がり抵抗が増すため燃費が悪化する要因となります。また、雪国では必須なスタッドレスタイヤですが、雪上や氷上での性能を重視しているので、乾いた路面や濡れただけの路面においてはノーマルタイヤに比べると転がり抵抗が大きく、燃費が悪化する傾向にあります。

メンテナンスと聞くと、エンジンオイルや冷却水など、エンジンルーム内の点検に目が行きがちですが、自動車の中で地面と唯一接している”タイヤ”にも目を向けて、空気圧のチェックといった簡単なことから、御自身の車の健康チェックを行ってみてください。

では、テクニックのお話に移りましょう。

当たり前ですが、急の付く操作はしないことが大前提です。

アクセルを踏めば踏んだだけ、燃料の消費は多くなります。加速!減速!のメリハリをつけすぎた運転は、結果としてアクセルを大きく踏み込む回数が多くなり、燃費悪化につながります。

また、減速時もAT車の場合はMT車よりもエンブレの効きが弱いので、信号停車の際などに”後続車両の迷惑にならない程度”に、早めのアクセルオフで余計な燃料の消費を抑えることが出来ます。MT車はAT車と比べるとエンブレが効きますが、適にクラッチを離せば惰性で進むので同じような効果を得られます。加速や減速の際に掛かる荷重が急なほど、同乗者の疲労感や車酔いの原因にもなりますので、加速・減速が少ない運転を心掛けることで燃費も向上しますし、同乗者にも優しい運転になります。

次に、なるべく積載量を減らすことです。

不要な荷物を車に積みっぱなしにしてませんか?

重量が重いほど、動かすときに必要なエネルギーは大きくなります。

ストップ&ゴーの多い市街地では、特に燃費悪化の要因になりますので、不要な荷物はちゃんと車から降ろしましょう。

最後に、無駄なアイドリングは避けましょう。

スーパーやコンビニに入った際、(ちょっとの間だし…)とエンジンを掛けっぱなしにして車から離れたりしてませんか?

排気量やエンジンの種類によって異なりますが、10分間のアイドリングでも100cc程ガソリンを消費するそうです。

最近はアイドリングストップ機構が標準装備の車が多くなってきました。「信号待ちの様なわずかな時間でもアイドリングストップを行うことで少しでも燃料消費を抑えるための機能」です。そういった機能が標準化するぐらい、燃費をよくするために『あの手』、『この手』を行っています。それでも「走行全体でみた数%程、燃費改善されている」程度ですので、個人的には停車の度にエンジンのON/OFFがあり、振動やブレーキタッチが変わるため、運転フィーリングが悪化するように感じるので、アイドリングストップ機構はあまり好きではないです。

話が少しそれましたが、不要なアイドリングはしない事で、燃費向上の一因となりますので、短時間の駐車であってもちゃんとエンジンを止める癖を付けましょう。

最後に

自動車に乗る以上、誰しもが少なからず気になる「燃費」。

自動車の性能向上によって、燃費性能も上がっています。

時代に即した試験項目によって、より実態に近い数値が出るように、燃費計測試験も移り変わっていきました。それでもやはり実際の使用環境や走行条件によって大きく変わるので、実際の使用上の燃費(実燃費)との差が出るのは仕方ないことです。

『燃費の良さだけが車の良さではない』というお話を以前の記事でもしましたが、燃費を気にしない人の方が少数派なのも事実です。ですが、燃費を気にし過ぎるあまり、周囲の車に迷惑の掛かる運転をするは論外です。

テクニックとしてご紹介した、”信号停車時のアクセルオフ”も早すぎては後続車に迷惑が掛かります。高速の合流時など、十分に加速しなければいけないところで『燃費に悪いから』とゆったり加速しては、本線を走る車の邪魔になります。公道上は、貴方ひとりが走っているわけではありません。

他者の通行を妨げる行為は、煽り運転(妨害運転)と同じです。

燃費も大事ですが、それだけにとらわれ過ぎない、豊かなカーライフを送りましょう。

出典

※1

※2

※3

その他データ等

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?