ウィズコロナにおける事業の再定義 (逆ゴールデン・サークル)

4月が終わろうとしている。コロナを意識する状況が2月から数えると3ヶ月に経過することになる。緊急事態宣言を予定どおり終えるという可能性は低そうだ。こうした状況でも、引き続き事業作りやデジタルトランスフォーメーション事案の支援をしている。

この状況が始まった当初は「いつ元に戻るか」「戻ったときに備えて何をしておくべきか」という前提を置いて支援にあたっていたが、ここに来て自分が使う言葉が変わっていることに気がついた。「これまでから、どう変えますか」

仮に宣言を5月末で終えられたとしても、今後第2波、第3波に備える適応が求められるだろう。そこまで続いていくことを考えると、人の生活スタイルは変わらざるを得ないはずだ。生活の行動や思考の変化は、価値観の変容へと繋がる。私達は「戻る場所を失って、次に向かう場所を得る」過程にあるのかもしれない。

そう仮説立てると、事業やプロダクトのあり方も変わらざるを得ない。コロナ以前に立てたままの前提の話を聞くと、違和感を覚えるようになった。果たしてその戻る場所はこの先も存在しうるのか、と。

だから、事業やプロダクトの構想に関わる際、以下の問いを関係者とともに考えるようにしている。

① コロナ以降、はじめたことは何か?

② この状況が一年続く場合、その始めたことはそのまま続けていくべきか?

③ ②を踏まえた新たな構想は何を意味するのか?

例えば、顧客との対面コミュニケーション中心のリテールビジネスの場合

① コロナ以降、はじめたことは何か?

対面をやめた(店舗を一旦閉じた)。非対面でコミュニケーションができるように、急遽電話問い合わせの窓口を増やした。

② この状況が一年続く場合、その始めたことはそのまま続けていくべきか

顧客のリテラシ上、電話からの問い合わせが多く、急場は凌げても効率の良い案内や提案ができているとは言えない。長期戦で考えるならば、店舗コミュニケーションに相当する手段が必要。電話をかけてもらっても、電話からオンラインでの映像通話へと動的に切り替える仕組みを検討する。

③ ②を踏まえた新たな構想は何を意味するのか?

対面から非対面への事業シフト(そのためのケイパビリティの獲得)。

得てして、自己認識している「対面コミュニケーションこそ、これまで培ってきた強み」(実際に間違っていない)が、次の適応を阻む現状維持の重力になりやすい。ぼんやりと現状に対応し続けていると、手遅れになりかねない。意識的な再定義(redesign)が必要だ。

なお、この問いの組み立ては、以下の構造をなぞっている。

何をしている?(What) → どのようにする? (How) →意味は何? (Why)

いつものゴールデン・サークルとは真逆だ。差し迫るような非常時には、適応行動の方が早い(そうしなければ日常が崩壊する)。ただ、急場しのぎの手段になっていることが多いため、そのままの延長ではなく、その適応行動をより効率的に、より効果的にするためには根本的に何が必要なのかを捉え直す。その上で、その行為は何なのか意味づけを行う。

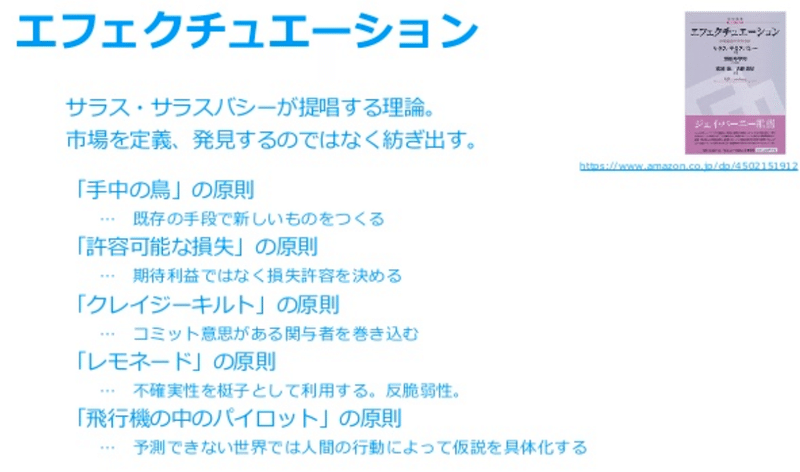

エフェクチュエーション的と言える。

https://www.slideshare.net/papanda/can-we-change-the-world-88022989/33

時が変わりつつあるのを、感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?