9−3:新しい挑戦

今回の話の前に前回のnoteを振り返ります。

前回のnoteでは、

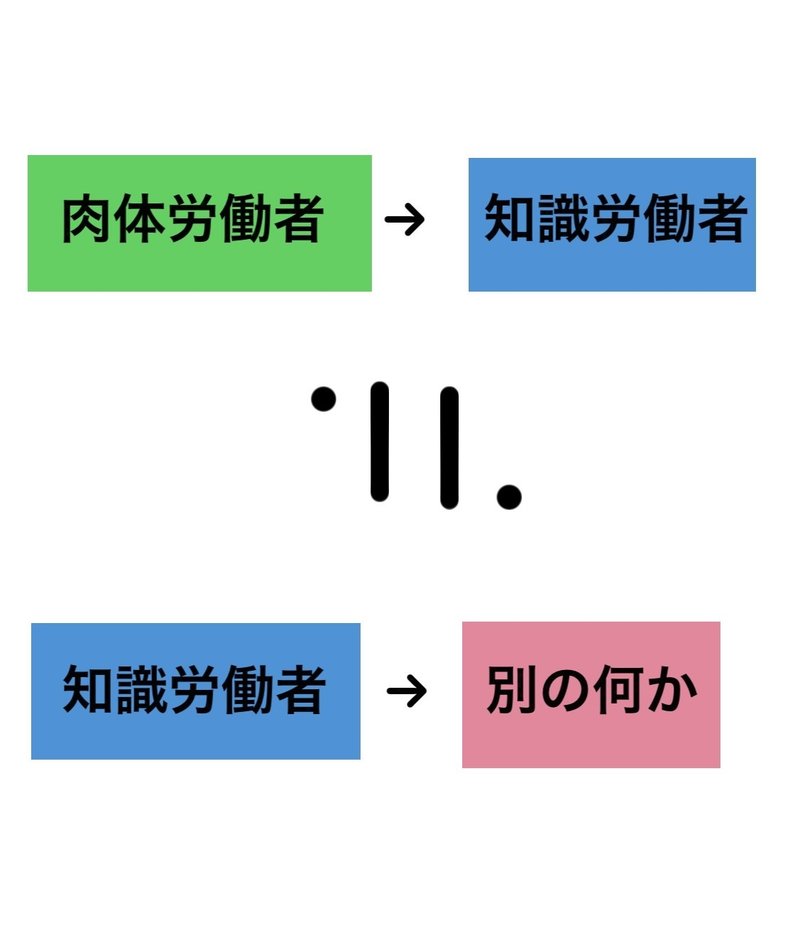

①20世紀に起こった「肉体労働者」から「知識労働者」への変化が、

②現代の「知識労働者」から「別の何か」への変化に似ていると書きました。

ドラッカーが言及しているのは①の変化だけです。これはドラッカーの時代を考ええれば当然の話ですが、ドラッカーが「マネジメント」を世に出したのが1973年であるからです。ドラッカーが生きていた当時には①の変化しか起こっていなかったわけですね。

ドラッカーは①の変化を「新しい挑戦」だと言いました。そして、著書に①には3つの挑戦を伴うと記しました。あくまで挑戦です。はっきりとした答えは残していないんです。我々に考えなさいと突きつけているんですね。難しい・・・笑。

後で書きますが、「①の3つの挑戦」の内容は「②」にも応用できると思うんです。つまり今起こりつつある変化に対する課題を考えるヒントが本書から得られるのです。まぁまずはじめにドラッカー先生が突きつけた①の挑戦について見ていきますね。

▼1973年 ドラッカー「3つの挑戦」とは

ドラッカー社会の中心が「肉体労働者」から「知識労働者」への変化することによって起こる「3つの挑戦」をこう書き記しました。本書の抜粋です。

①被用者社会の到来

②肉体労働者の心理的、社会的地位の変化

③脱工業化社会における経済的、社会的センターとしての知識労働と知識労働者の台頭

抽象的ですな。噛み砕いて説明しますね。

①「被用者社会の到来」とは、組織に雇われる「被用者」が社会の中心となる社会についてどうするかということです。これまで被用者が社会の中心になることがなかったから、考えないといけないよね!と言っています。

②「肉体労働者の心理的、社会的地位の変化」とは、「知識労働者」が出現したことによって相対的に地位が低下してしまいった「肉体労働者」をどのようにサポートしていくのかという課題です。世の中は良くも悪くも多数決社会です。高齢者が多い日本では高齢者への補償に手厚いサービスが採用されがちなように、社会で少数となる肉体労働者の意見が通りにくくなってしまうのです。だから、しっかりサポートしないとねという話です。

③「脱工業化社会における経済的、社会的センターとしての知識労働と知識労働者の台頭」とは、ちょっと一言で言えませんね笑。

まず「脱工業化社会」とは、産業社会が工業化を終えて、情報や知識やサービスなどを扱う第三次産業の占める割合が増加したことです。語弊があるかもしれませんが、今の世の中って「ものづくり」よりも情報をメインに扱う「サービス」であふれていますよね。「経済的、社会的センターとしての知識労働と知識労働者の台頭」とは、そんな「サービスで溢れる社会」の中心として、「知識労働と知識労働者」が台頭してきたけどどうするか考えようということです。これも当時としては革新的なことだったので、まだ正解がわからなかったんです。

ドラッカーは、これら3つの挑戦を「知識労働者が中心の社会に発生した3つの挑戦」だと書きました。そして、その答えを明確には示していません。これらが新しい挑戦だけど考えてねと言っているわけです。ドラッカーでさえ未来のことなんて分からないわけです。ぶっちゃけ今でも何が「正解」なんてわかりません。そもそも「正解」なんてものがないんですよね。あるのは「バランス」かもしれません。

話は戻りますが、これら3つの挑戦は現代の変化にも言えると思うのです。

ここからは私の考えです。

▼2020年 私たちの「3つの挑戦」とは

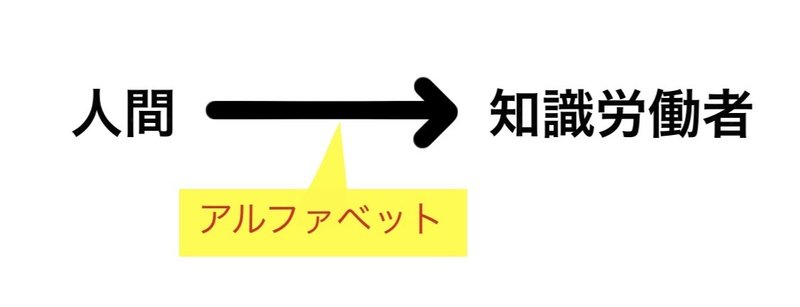

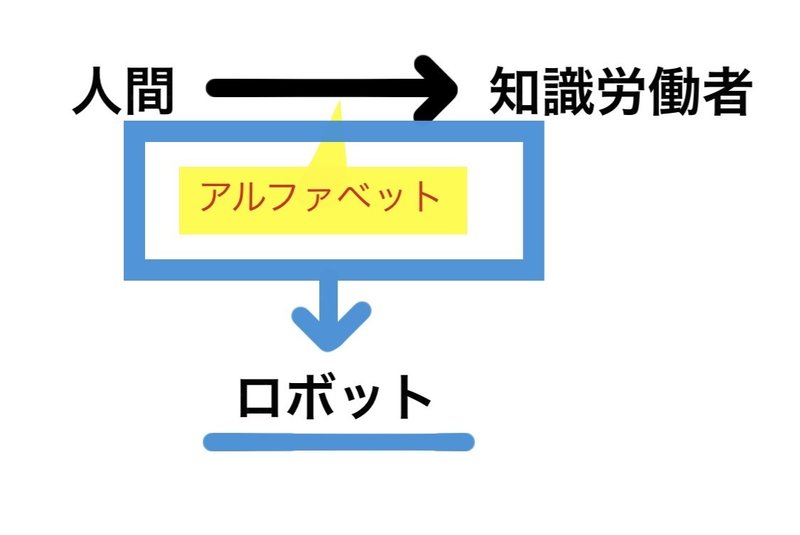

現代は、「受動的な知識労働者」が淘汰されつつあります。そもそも知識労働者が誕生したのは「アルファベット」を扱うことができたからです。アルファベットを使った会話や提案や指示ができるから彼らは知識労働者として働くことができたんです。でもね、今の世の中を見てアルファベットはすでに別の何かに奪われつつありますよね。そう、「ロボット」です。

ロボットは、人間以上に生産性高く正確に業務をこなします。そしてロボットはアルファベットによって起動します。つまり、人間が知識労働者になるための手段であったアルファベットがロボットに取って代わりつつあるんです。人間が知識労働者である理由(アルファベット)がロボットに奪われつつあるんです。

この「新しい変化」を元にドラッカーの「3つの挑戦」を当てはめて見ましょう。

①被用者社会の到来

→「別の何か(ロボット?)中心の社会の到来」

②肉体労働者の心理的、社会的地位の変化

→「知識労働者の心理的、社会的地位の変化」

③脱工業化社会における経済的、社会的センターとしての知識労働と知識労働者の台頭

→脱工業化社会における、社会的センターとしての別の何かの台頭

①「別の何か(ロボット?)中心の社会の到来」とは、被用者が世の中から不要となり、その代わりに別の何かが中心となる社会のことです。それはロボットかもしれないし、インフルエンサーなど個人かもしれません。そんな社会でどうするのと考えるわけです。

②「知識労働者の心理的、社会的地位の変化」とは、これまで社会の中心として地位を保ってきた知識労働者がその地位を手放すことになりますが、彼らをどうサポートしますかということです。何かと話題のベーシックインカムもそのための一案ですね。

③「脱工業化社会における、社会的センターとしての別の何かの台頭」とは、社会の中心が情報やサービスとなる中で、中心となるのが別の何かが出てくる。そんな社会でどうしましょうかということですね。①との違いは、「別の何か」への対策が必要だということです。①は社会全体を見ているのに対して、③は「別の何か」に注目して対処が必要だと言っています。

▼これら「新3つの挑戦」はどう対処すべきか

多分答えや正解なんて存在しないでしょう。私たち一人一人にできることは、社会が変化しつつあることに気づき、今できることをとにかく「行動する」ことに尽きると思います。もちろん「行動しなさい」ではなく、なんとかしたいならという話ですよ。強制ではありません。

テレビや雑誌や新聞を見ていると、「未来はこうなる」なーんて具体的にわかりやすい言葉を並べていますが、そんなもん未来になってみなくちゃ確かめようがないわけです。確かに世界の人口はどうなるか、どこの国が経済発展しそうか、というのは予想ができるかもしれません。でも私たち一人一人への影響がどうなるかなんてことまではわかりません。だから「考える」「行動する」だけです。

社会は変化する、それは歴史が証明しています。

そしてこれまで誰一人未来の具体的予想を当てた人物は存在しません。

だから考えて行動してみれば良いのです。

サポート頂いた方にはコメントを返させていただきます。サポート頂けますと幸いです✌️